Die Galerien in Halle 2 bilden das Herz der Art. Da gehe es nur um Geld und Küsschen, heisst es. Dabei lohnt es sich, statt Stars und grosse Namen mal nur die Kunst anzuschauen.

Der Volksmund sagt: An der Art geht es nicht um Kunst. Es geht um Geld und Händeschütteln. Der Basler Galerist Franz Mäder findet daher, die Art Basel sei nicht seine Messe und fügt selbstbewusst hinzu: Er wisse um seine Grösse und stelle an der Art Karlsruhe aus. Das muss man sich natürlich leisten können. Ein anderer erzählt, wie er in den 70er-Jahren mit seiner Familie an die Art gegangen sei, Familienausflug: Jedes Jahr durfte sich der Bub ein kleines Kunstwerk aussuchen. Auch das muss man sich heute leisten können.

Mittwoch, 12. Juni, 15-20 Uhr.

Aber jammern hilft nichts. Kunst ist trotzdem da. In der verwinkelten Galeriehalle steht sie so dicht, dass man herrlich schnell den Sinn für Himmelsrichtungen verliert. Nach kurzer Zeit kommt man in eine Trance – eine gute Gelegenheit, sich völlig fachunmännisch in das zu verlieren, was da kommt.

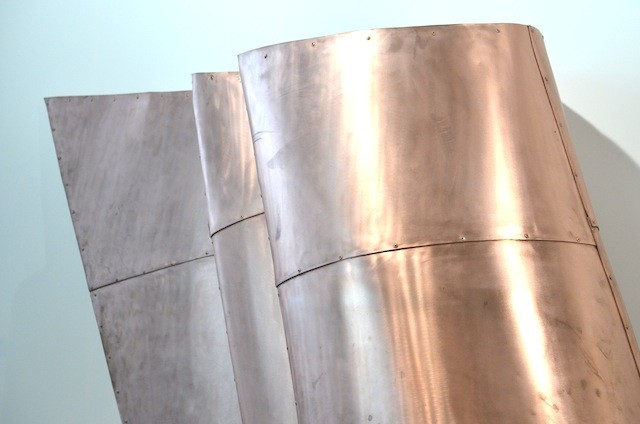

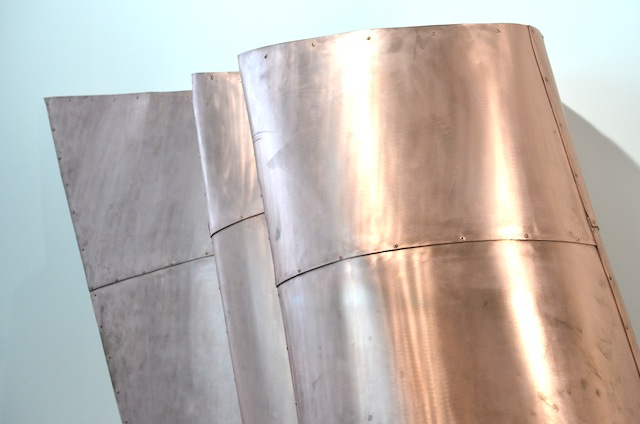

195 Kilogramm Kupfer schlagen hier eine Welle. Das Stück lässt sich in beliebigem Winkel an die Wand lehnen oder in den Raum stellen. Ein Gedanke kommt sofort: Sie würde einen herrlichen Paravent abgeben und Trost spenden, dass man dem Umkleidevorgang nicht selber zusehen darf. Leider ist die Notwendigkeit dieses Möbelstücks heutzutage in den Hintergrund getreten. Doch die Welle selbst ist äusserst kleidsam. Sie strahlt Gewicht aus, Fluss und Schimmer. Sie greift sich Raum und schmiegt sich an.

L13 (Künstlergruppe): «Copper», Kupfer, undatiert.

Grosser Kitsch. Die Skulptur ist ein Selbstportrait des Künstlers. Er möchte dabei offensichtlich Ironie an den Tag legen. Das kleine Männlein mit dem noch kleineren Geschlecht soll liebenswert wirken, sodass man ihm die Platinoberfläche nicht übelnimmt – sehr allegorisch lesbar. Funktioniert aber nicht, Popkitsch. Die runde Brille ist übrigens auch in Realität das Markenzeichen des Künstlers.

Takashi Murakami: «Naked Self-Portrait with Pom», Blattplatin auf Bronze, 2013.

«Hannah» heisst diese Serie von David Salle. Versonnen, schön. Vielleicht zu schön. Malen, um Schönheit abzubilden, das scheint in unserer Zeit befremdend. Die Bilder machen es sich zu einfach, könnte man sagen. Doch man schaut sehr gerne und immer wieder hin, die Bilder ziehen an. Diese Wirkung ist ein Trend an der Art. Wahrscheinlich wird einfach die Freundin sauer, wenn man so einen Salle übers Bett hängt.

David Salle: «Hannah», Öl auf Leinwand, 2013.

Klarer Fall von Blickfang.

Xu Zhen: «Just as time is an object so all produced objects can be considered as crystallized time», Acrylglas, Fotografie, Aluminium, 2012.

Zwei tolle Wände von Ed Templeton. Eigentlich eine Art Pressefotografie, markante Motive in schwarzweiss, rauh, ungeschönt. Man muss doch auch mal sagen dürfen: aus dem Leben gegriffen. Als Scherenschnitt vor einfarbigem Hintergrund werden die verschiedenen Bilder zur Familie. Das Rauhe tritt in einen Zusammenklang. Das klingt nach Geschwätz, weil hier natürlich das einnehmendste Bild ausgewählt wurde. Aber auch das: ein fabelhafter Akt, der durch sein Umfeld aufhört, Akt zu sein – reine Aktfotografie ist meistens schwül.

Ed Templeton: Fotografien, undatiert.

Ein (Riesen)bild, das seine Bedeutung auf dem Silbertabett vor sich her trägt. Wird uns wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht mehr beschäftigen.

Der Reporter hat den Titel des Werks übersehen.

Schöne Kunst. Ja, ganz einfach. Überhaupt wenig Provokation an der Art. Exkremente, Müll, pseudo-in-your-face: sieht man sehr selten. Das ist befreiend, denn Provokation ist seit langem zum Selbstzweck geworden. Manche Stimmen hingegen finden die diesjährige Art zu brav.

Koji Enokura: «Symptom, Symptom-Light», Vintage gelatine Silver Print, 1977.

Pfau trifft Reifen. Eine wunderbare Begegnung, rätselhaft. Überhaupt nicht nur Pfau und Reifen (à la jetzt seht zu, ob Ihr’s auch Kunst nennen wollt). Das Werk fragt nicht nach Erklärung, sondern will einfach betrachtet werden. Schön und skurril, man steht und staunt.

Sylvie Fleury: «Color Lab – Free Study With White Peacock», 2012.

Hier kommt die Frage doch wieder auf und nicht zum ersten Mal an der Art: Ist das schon Kunst? Die Gretchenfrage ist mit Duchamps Urinal seit bald hundert Jahren beantwortet: Kunst ist, was Kunst genannt wird. Umso bedenklicher, wenn Werke versuchen, der Frage immer noch eine Facette abzugewinnen: Ein Urinal ist Kunst. Sind auch drei Koffer Kunst? Wer natürlich über die Dreieckskonstellation nachdenken will, soll das tun. In jedem Fall lässt das Werk drollige Assoziationen zu, etwa diese: Schatz, hast du schon wieder das Kunstwerk aufgeräumt? Und ob es wohl teurer ist, das «Kunstwerk» zu kaufen, oder im Taschenladen drei Rimowakoffer zu verlangen?

Roman Signer: «Drei Koffer», 2012.

À propos. Der Berliner Mülleimer darf nicht fehlen. Wahrscheinlich original in Kreuzberg abgefuckt. Der Unterschied zu Duchamps Urinal: War schon Kult, bevor er im Museum hing.

Klara Lidén: «Untitled (Trashcan)», 2013.

Bling!

Der Reporter hat den Titel übersehen.

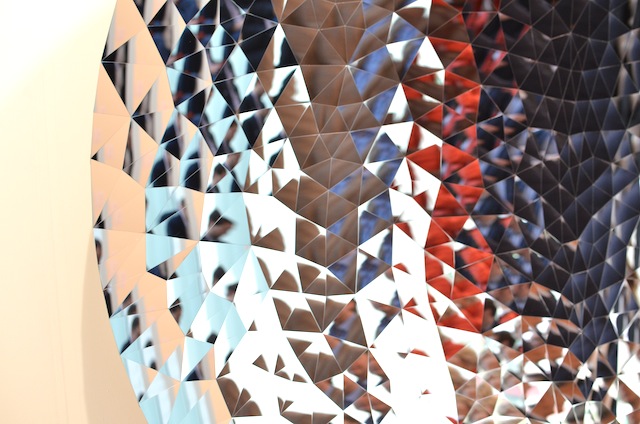

Wow. Dieser Spiegel ist ein Trip. Wer an ihm vorbeiläuft, gerät sofort in Trance. Er kann also herhalten als Sinnbild für die gesamte Messe. Wer nähertritt, erblickt sich plötzlich selbst. Alles bewegt sich, fügt sich neu, wirft mit Licht.

Anish Kapoor: Ohne Titel, undatiert.