Ein Ausgehmagazin in San Francisco «enthüllt», dass Mitt Romney sein Vermögen mit recht skrupellosen Geschäften erwirtschaftet hat. Das als «parasitär» zu bezeichnen, kann man sich aber wohl nur in San Francisco leisten.

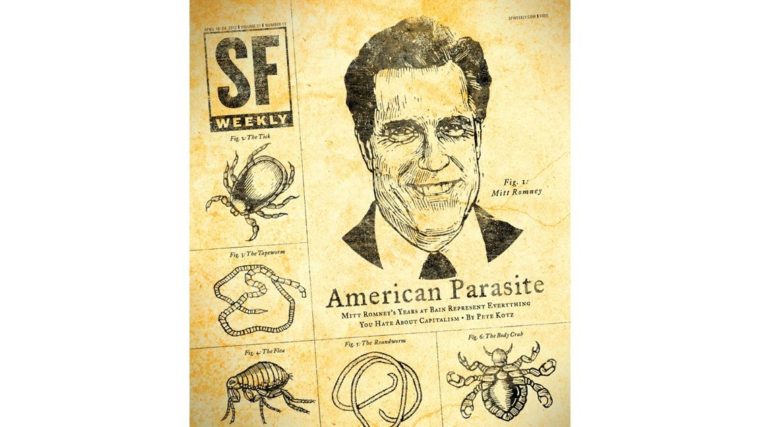

Da lächelt er wieder, der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney (Fig. 1). Diesmal umrahmen ihn eine Zecke, ein Floh und drei weitere Parasiten (Fig. 2 – 6), alle im naturwissenschaftlichen Zeichnungsstil illustriert. Das Titelblatt von SF Weekly, einem wöchentlichen (Ausgeh)magazin von San Francisco titelt: «Amerikanischer Parasit: Mitt Romney‘s Jahre bei Bain repräsentieren alles, was Sie am Kapitalismus hassen.»

Es folgt ein Artikel über Romneys Zeit bei der Investmentfirma Capital Bain. Wie er eiskühl – und das gehört wohl zum Beruf – brüchige Firmen aufkauft, fusioniert, Stellen abbaut und dabei viel, viel Profit macht, egal ob die Firmen sich erholen oder Konkurs gehen. Die Reportage fokussiert vor allem auf eine umstrittene Fusion der beiden Stahlwerke Georgetown Steel und Armco Steel zu GI Industries in den frühen 90er Jahren. Und wie Romney die Firma in den Bankrott wirtschaftete.

Parasit? Na und!

Es ist nicht das erste Mal in den Primaries, dass Romneys Skrupellosigkeit an den Tag kommt. Aber mich erstaunt eigentlich etwas anderes: Keiner der 35 Online-Kommentare zum Artikel nimmt Bezug darauf, dass Romney von SF Weekly in nationalsozialistischer Rhetorik mit einem Parasiten gleichgesetzt wird. Die plakative Verbildlichung des explizit hitlerschen Vokabulars aus der Schädlingsbekämpfung stösst hier keinem auf.

Im Gegenzug würden die rassistischen Plakate der SVP wohl keine paar Stunden in San Francisco hängen bleiben. Und die Parteistrategen würden an den Pranger gestellt werden.