Die Feiertage sind vorbei, es wird kälter. Wie sollen wir uns nun die Abende vertreiben? Mit der Serie «Mr. Robot». Sie werden sehen: Es lohnt sich.

«Da draussen gibt es eine mächtige Gruppe von Menschen, die heimlich die Welt regieren. Ich rede von den Jungs, von denen niemand weiss, dass sie existieren, den Unsichtbaren. Die oberen 1 Prozent der oberen 1 Prozent. Die, die ohne Erlaubnis Gott spielen. Ich glaube, sie verfolgen mich.»

Elliott ist Mitte zwanzig, kann nicht mit Menschen, hat einen öden IT-Job, nimmt ordentlich Morphium und leidet an Verfolgungswahn. Wieso wir ihm trotzdem zuhören, während er diese Worte in der U-Bahn in sich hineinmurmelt? Weil Elliott der Protagonist einer neuen Fernsehserie ist, die 2015 den ganzen Netflix-Kram an die Wand gespielt hat. Und weil Elliott jene Instanz verkörpert, die wir Digital Natives gerne selbst sein würden: Jemand, der sich wehrt.

Aber der Reihe nach.

«Mr. Robot» wurde vom amerikanischen Regisseur Sam Esmail entwickelt und im September 2015 erstmals ausgestrahlt. Esmail, in seiner Jugend selbst semi-erfolgreicher Hacker, hatte genug von verkitschten Cyberactivist-Serien und schrieb ein Drehbuch über einen menschenscheuen Hacker, der tagsüber als Angestellter einer Cybersecurity-Firma arbeitet und sich bei Nacht in die digitalen Abgründe der Menschen um ihn herum hackt.

Die Dinge, die er hierbei erfährt, tragen nicht gerade zu einem positiven Gesellschaftsbild bei. Untreue, Betrug und Kinderpornografie sind im Netz gang und gäbe – und für Elliott trauriger Bestandteil seiner geheimen Arbeit. Entsprechend nüchtern ist denn auch seine Antwort auf die Frage seiner Therapeutin (Abgründe: Schlaftabletten, geschieden, Freund, der sie belügt), was ihn denn so störe an der Welt:

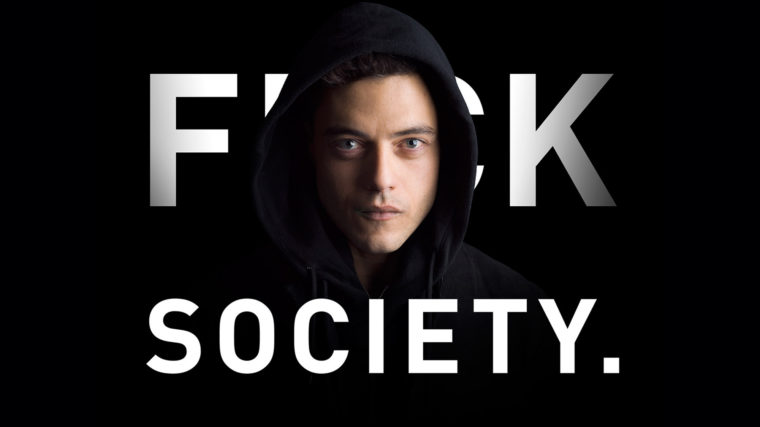

«Ich weiss nicht – ist es, dass wir alle dachten, Steve Jobs sei ein grosser Mann, obwohl er Milliarden mit Kinderarbeit verdient hat? Oder ist es, dass es sich so anfühlt, als seien all unsere Helden Betrüger? Die Welt ist ein einziger grosser Schwindel. Wir spammen uns zu mit unseren Bullshit-Kommentaren, die wir als Einsichten tarnen, Social Media täuschen uns Intimität vor. Oder ist es, dass wir für all das gestimmt haben, nicht mit unseren manipulierten Wahlen, sondern mit unseren Dingen, unseren Besitztümern, unserem Geld – das ist nichts Neues, wir wissen alle, wieso wir das tun: Weil wir es wollen. Wir wollen ruhig gestellt werden. Weil es schmerzhaft ist, uns nichts vorzumachen. Weil wir Feiglinge sind. Fuck Society!»

Die Wutrede Elliotts ist ein Millennial-Manifest ohnegleichen: Aufgewachsen in einer Welt, in der keine Stetigkeit herrscht, sich «Wahrheit» an «Wahrheit» reiht und man längst müde ist ob des ganzen Irrsinns, der einem tagtäglich ins Gesicht geklatscht wird. Noch nie hatte man so klar vor sich, was alles schiefläuft, keine Generation vor uns war sich selbst und ihrer Möglichkeiten bewusster als wir. Die Reaktion darauf ist jedoch genau jene, die Elliott kritisiert: Im gemachten Nest der digitalen Medien lässt es sich angenehmer leben als in der Realität mit ihren Drahtziehern, Warlords und Geschäftsmännern, die sich an unseren Daten bereichern.

Anarcho-Hacker und diffuse Gedankenauswüchse

Dabei ist das Faszinierende am Protagonist von «Mr. Robot» nicht nur seine Funktion eines identitätsstiftenden Antiheldes, sondern die sorgfältig konstruierte Story, in der er sich bewegt: Nach der ersten Folge wird Elliott von Mr. Robot, dem Kopf einer anarchistischen Hackergruppe, angesprochen, um jene Firma zu stürzen, die er in seinem Job vor Cyber-Attacken schützt. Elliott steigt ein und gerät in einen Strudel von Machtspielen. Dazu kommt eine Persönlichkeitsstörung, die sich immer weiter entfaltet, bis man nicht mehr weiss, was Gedankenauswuchs ist und was nicht.

«Mr. Robot» klärt über Machtverhältnisse und wirtschaftliche Ungerechtigkeit auf, ohne dem naheliegenden Revoluzzer-Kitsch zu verfallen. Sie macht auf die Möglichkeiten derer aufmerksam, die genauso unsichtbar agieren wie die oberen 1 Prozent: Jene pickligen, bleichgesichtigen Geeks, die im Keller ihrer Eltern klammheimlich Systeme zum Einsturz bringen. Dabei lässt uns «Mr. Robot» über den Rand des digitalen Nests blicken, bequem vom Sofa aus. Vom realen Freiheitskampf sind wir da noch meilenweit entfernt, zugegeben. Aber «Mr. Robot» ist ein guter Anfang.

_

«Mr. Robot» läuft aktuell im US-Fernsehen. Die Serie gibt es bei den gängigen amerikanischen Online-Videodiensten zu kaufen. In den Schweizer Ablegern fehlt die Serie.