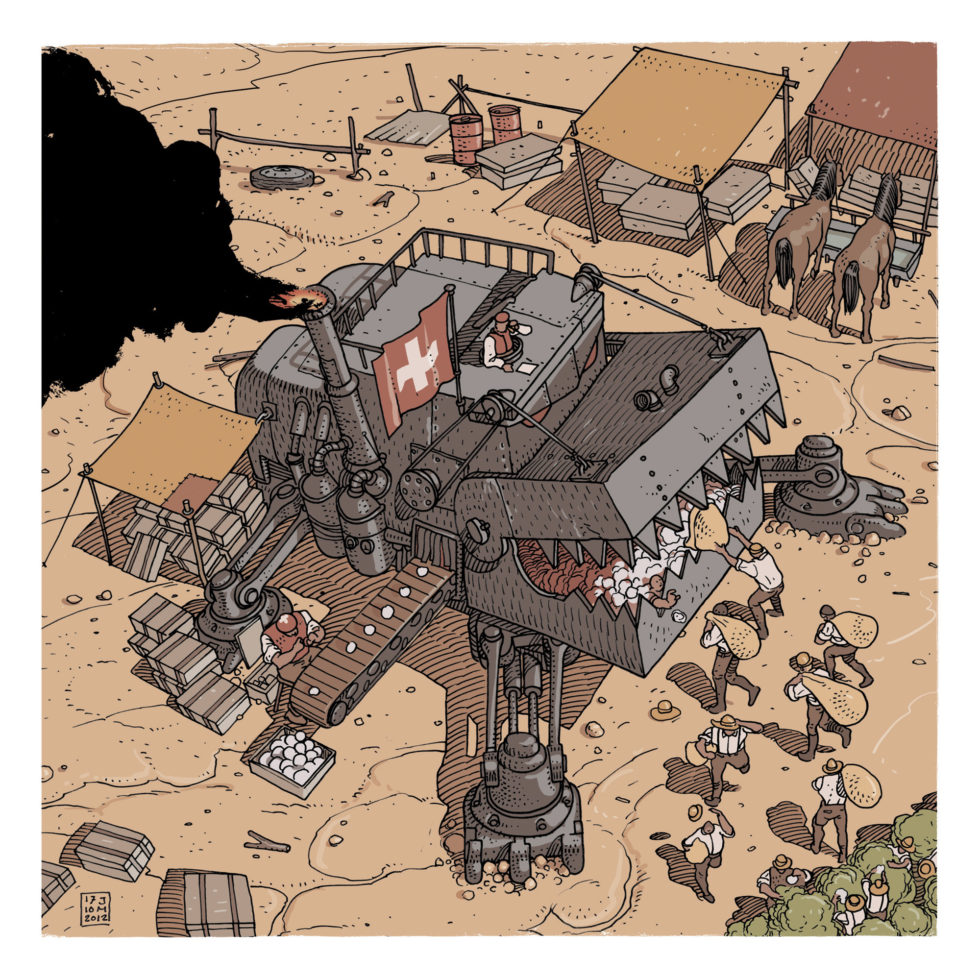

Tiefe Steuern, wenig Transparenz: Unser Land ist ein Paradies für Rohstoffhändler. Ihr Geschäft ist so umstritten wie lukrativ. Der Schweiz droht bald neues Ungemach.

Andere Länder haben Öl, Gold oder wenigstens Kohle. Bei uns gibt es nichts von all dem. Nur durch den Fleiss der Einheimischen, so lehren uns die Schulbücher, ist die Schweiz zu Wohlstand gekommen. Während Spanier, Portugiesen, Briten und Holländer ihre Marine ausschickten, die Welt zu kolonisieren, profitierte die Schweiz allenfalls durch den Import der Kartoffel. Denn die Schweiz ist ein Binnenland.

Das ist heute nicht anders als früher, und doch betreibt ein in Genf ansässiges Unternehmen die zweitgrösste Handelsflotte der Welt. Ein gutes Drittel des jährlich vermarkteten Erdöls wird von Schweizer Firmen vertrieben – fast 800 Millionen Tonnen. Mehr als die Hälfte des konsumierten Kaffees wird von Schweizer Firmen in Umlauf gebracht, dazu ein Drittel des weltweit verfügbaren Getreides (inklusive Reis und Ölsaaten) und über 20 Prozent der Baumwolle.

Reich ohne Bodenschätze

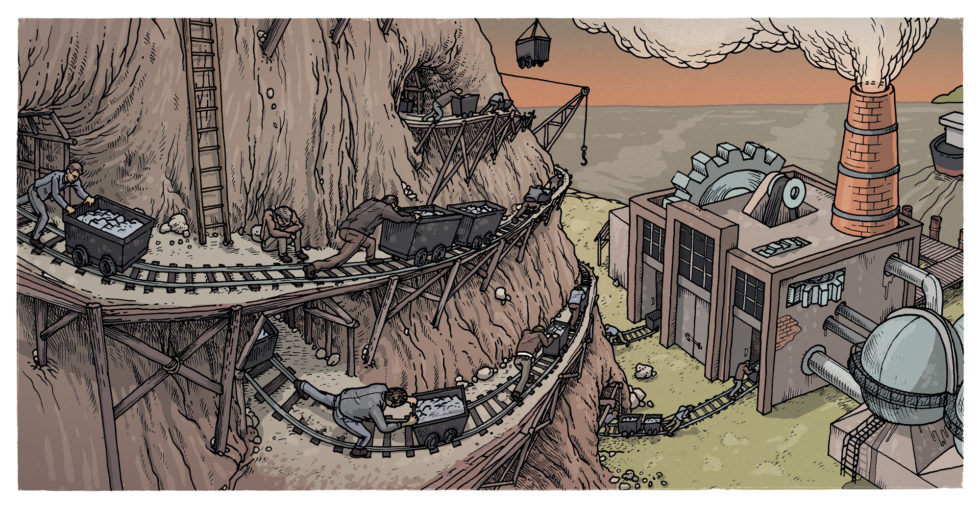

Die Schweiz hat keine Bodenschätze, sie handelt aber sehr erfolgreich damit. Die Schweiz – das sind in diesem Fall rund 400 Rohstoff-Handelsfirmen allein im Einzugsgebiet von Genf; dazu kommen etliche in Zug, Zürich, Winterthur und im Tessin. Die grössten von ihnen sind vertikal integriert. Das heisst, sie handeln nicht nur, sie schürfen, bohren und transportieren auch.

Die wenigsten davon sind wirklich Schweizer Firmen. Meistens handelt es sich um global tätige Unternehmen mit Wurzeln in aller Herren Länder. Ihre Namen sind weitgehend unbekannt: Trafigura, Vitol, Mercuria, Gunvor, Litasco, ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus. Sie alle setzen zwei- bis dreistellige Milliardenbeträge mit Rohstoffen um. Sie alle erzielen damit Gewinne in Milliardenhöhe, wie die Erklärung von Bern (EvB) unter dem Titel «Rohstoff – das gefährlichste Geschäft der Schweiz» analysiert hat.

Steuer-Paradies für Rohstoff-Multis

Die Rohstoffmultis fühlen sich wohl im unternehmensfreundlichen Schweizer Umfeld. Dabei spielen steuerliche Eigenheiten des Finanzplatzes Schweiz eine Rolle: die Pauschalbesteuerung für die gut verdienenden Topmanager etwa oder die Möglichkeit, steuergünstige Domizilgesellschaften, auch «Briefkastenfirmen» genannt, gründen zu können.

Noch wichtiger sind aber wohl die rudimentären Publikationsvorschriften für Personengesellschaften. Die Schweiz ist für diese Firmen nicht nur eine Steueroase, sondern in erster Linie eine «Transparenzoase». Kommt hinzu, dass eine Handelsgesellschaft andere nach sich zieht – oder weitere Firmen gründet.

So begann die Glencore-Story mit der Niederlassung des Rohstoffhändlers Phibro in Zug (mittlerweile ein Unternehmen der Occidental-Petroleum-Gruppe und weggezogen aus Zug). Der in dieser Firma tätige Händler Marc Rich verliess das Unternehmen – nicht ganz friedlich – und gründete sein eigenes. Er zog aus der Phibro Kollegen mit, mit denen er sich später aber auch überwarf.

Etliche Übernahmen später, und nach der enorm teuren Scheidung von seiner Gattin Denise, verliess Marc Rich die mittlerweile in Glencore umbenannte Firma. Seine Mitstreiter führten das Unternehmen zu neuen Höhen, machten es gar zur Nummer eins unter den Rohstoffhändlern der Welt und trieben die sogenannte Vertikalisierung – also die Zusammenlegung und Optimierung der Produktions- und Handelsstufen – voran, wovon etliche Abbaustellen vor allem in Afrika zeugen.

Diskrete Banken

Ein weiterer Grund für diese Clusterbildung in der Schweiz und insbesondere Genf dürfte das sehr effiziente und diskrete Bankensystem sein. Hilfreich ist gewiss auch die Anwesenheit der Société Générale de Surveillance (SGS) in Genf. Denn auf die zuverlässigen Dienste dieser grössten Qualitätsprüfungsgesellschaft sind global tätige Handelsgesellschaften dringend angewiesen.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die jahrhundertealte Handelstradition der Schweiz: Deren Anfänge reichen zurück ins 16. und 17. Jahrhundert, als etwa die Luzerner Pfyffer von Altishofen oder der Walliser Kaspar Jodok Stockalper mit dem Söldnerhandel reich wurden. Letzterer verknüpfte den Handel mit kampfkräftigen Berglern mit dem Salzgeschäft und etablierte ganz nebenbei den Simplon als neue Handelsroute.

Basler Geschäfte mit Sklaven

Im 18. Jahrhundert wurde dann eine andere Art von Menschenhandel aktuell. Schweizer Handelshäuser verschrieben sich dem Dreieckshandel: Waffen, Textilien und Manufakturwaren aller Art gingen von Europa nach Westafrika; umgekehrt kamen Kakao, Zucker und Kolonialwaren aller Art aus der Karibik nach Europa. Um ineffiziente Leerfahrten zwischen Afrika und der Karibik zu vermeiden, transportierte man Sklaven. An diesem Geschäft beteiligten sich auch Basler Handelsherren.

Eines der involvierten Schiffe hiess sogar «Ville de Bâle». Der Sohn von Christoph Burckhardt-Merian betrieb das Geschäft von Nantes aus mit der Firma Bourcard Fils & Cie, mitfinanziert unter anderem von den Frères Merian, zu welcher Familie in der nächsten Generation Christoph Merian-Burckhardt gehörte, auf den die bis heute existierende gleichnamige Stiftung zurückgeht. Verdankenswerterweise hat die Christoph Merian Stiftung später selber dazu beigetragen, diese eher trübe Vergangenheit historisch aufzuarbeiten.

Ins eigentliche Handelsgeschäft mit Rohstoffen und Kolonialwaren stiegen Schweizer Firmen erst im Laufe des 19. Jahrhunderts ein. Volkart in Winterthur, André in Lausanne, UTC in Basel (hervorgegangen aus der Basler Missionshandelsgesellschaft), Siber Hegner und Diethelm Keller sind die wichtigsten Mitspieler in dieser Phase. Die meisten von ihnen orientierten sich bis zum Ende des 20. Jahrhunderts von den Rohstoffen weg, wurden aufgegeben oder von anderen Firmen übernommen. Für das globale Geschäft mit Rohstoffen und Energie passten ihre Strukturen nicht mehr. Dafür haben die globalen Unternehmen aus diesen Bereichen die Schweiz als nützlichen Standort entdeckt und erobert.

Wichtiger als Maschinen und Tourismus

Das ist auch für die Schweiz ein gutes Geschäft: Die Wertschöpfung der Rohstoffbranche beträgt über 3 Prozent des schweizerischen Bruttoinlandprodukts, ist also höher als jene der Maschinenindustrie und der Tourismusbranche. Pro Arbeitsplatz in der Schweiz gerechnet, übertrifft sie sogar jene der Finanzbranche. Und die Zukunftsperspektiven der Rohstoffbranche sind prächtig: weil das Angebot für praktisch alle Produkte physisch begrenzt ist, während die Nachfrage stetig steigt. Das Wachstum der Branche übertrifft in der Regel jenes der gesamten Volkswirtschaft.

Das gute Geschäft hat freilich eine Kehrseite. Bei der Gewinnung der Rohstoffe fallen soziale, humanitäre und ökologische Nebenwirkungen an – von der Kinderarbeit auf usbekischen Baumwollfeldern über den unter anderem mit Koltanabbau finanzierten Bürgerkrieg im Ostkongo (mit geschätzten sechs Millionen Toten) bis zur massiven Umwelt- und Menschenvergiftung durch Schwefeldioxid beim Kupferabbau in Sambia.

Erzeugerländer gehen leer aus

An vielen Rohstoffen klebt buchstäblich Blut. Die Arbeitsbedingungen für die einheimische Bevölkerung sind oft unakzeptabel, und viele Menschen werden bei der Ausbeutung «ihrer» Rohstoffe auch selber ausgebeutet. Denn die Länder, aus denen der Reichtum stammt, gehen bei der Verteilung der Gewinne fast leer aus. Während etwa Norwegen rund 70 Prozent der Erträge aus seinem Erdöl behalten kann, bleiben für Sambia weniger als 5 Prozent der Erträge aus seinen Rohstoffen im eigenen Land. In Sambia schaffen es die vertikal aufgebauten Rohstoffhandelskonzerne offenbar, die internen Verrechnungspreise so zu gestalten, dass die Gewinne daraus eher an den steuergünstigen Gestaden des Zugersees anfallen als an jenen des Sambesi.

Eine andere Vergleichsrechnung macht die Diskrepanz noch deutlicher: Wenn die gesamte Bevölkerung der 96 ärmsten Länder der Welt ein ganzes Jahr lang arbeiten würde, wäre ihre Wertschöpfung geringer als jene, die das Management von Glencore beim Börsengang der Firma – also an einem einzigen Tag – «geschaffen» hat.

Dass da etwas falsch läuft, ist so offenkundig, dass es auch den Schweizer Behörden mulmig wird. Im Juni wurde die von 135 000 Personen unterzeichnete Petition «Recht ohne Grenzen» in Bern eingereicht. Darin verlangen 50 Nichtregierungsorganisationen Massnahmen gegen das Treiben mancher Rohstofffirmen in Ländern der Dritten Welt. Ende September forderte SP-Nationalrätin Hildegard Fässler in einer Motion, dass die Schweiz, analog zu den USA, die Transparenzregeln verschärft, um der Korruption in Rohstoffländern einen Riegel zu schieben (siehe Interview).

«Reputationsrisiko für die Schweiz»

Der Bundesrat hielt am 15. August in seiner Antwort auf eine der zahlreichen parlamentarischen Anfragen fest, dass Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Rohstoffabbau in Entwicklungsländern «ein Reputationsrisiko für die Schweiz darstellen» und «als Widerspruch zum internationalen Engagement der Schweiz im Bereich der Menschenrechts- und Umweltpolitik gesehen werden könnten».

Etwas drastischer drückt es der ehemalige FDP-Ständerat Dick Marty aus: «Ich habe das Gefühl, wir sitzen auf einer Zeitbombe.» Und Marty zieht Parallelen zu anderen Lehrstücken der jüngeren Wirtschaftsgeschichte: «Die Gefahr besteht, dass wir erst reagieren, wenn es zu einer echten Katastrophe kommt, wie wir das im Fall der Holocaust-Gelder, dem Zusammenbruch der Swissair oder dem Skandal um die Grossbank UBS getan haben.»

Alleingang bringt wenig

Doch was tun? Mark Pieth, Strafrechtsprofessor und Spezialist auch für den Rohstoffhandel, beklagt, dass die Schweiz nichts gegen das «Image als Piratenhafen» tut, weiss aber auch, dass sich wirklich wirksame Gegenmassnahmen «nur gemeinsam mit den anderen grossen Handelsdrehscheiben durchsetzen» liessen.

Als kurzfristig realisierbare Massnahme schlägt Pieth vor, die Rohstoffhändler in der Schweiz gleich zu behandeln wie die Devisenhändler, was mit dem Geldwäschereigesetz seit 1999 möglich wäre. Und was dazu beitragen würde, Transparenz in dieses komplexe und zuweilen schmutzige Geschäft zu bringen.

Dass diese vom Gesetz vorgesehene Praxis nicht eingeführt wurde, hat laut Pieth einen zentralen Grund: «Unter anderem drohte Glencore für diesen Fall damit, seinen Hauptsitz zu verlagern.» Dann wäre fertig mit dem Rohstoffmekka am Zugersee. Und wir müssten wieder mit eigenen Händen die Kartoffeln aus unserer rohstofffreien Erde klauben.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 19.10.12