In beiden Basel wurden diese Woche die Kriminalstatistiken präsentiert. Ein Blick auf die Aufklärungsquoten zeigt, wie machtlos die Ermittler der Kriminalpolizei gegenüber Tätern aus dem Ausland sind. Ideenlos ist auch die Politik.

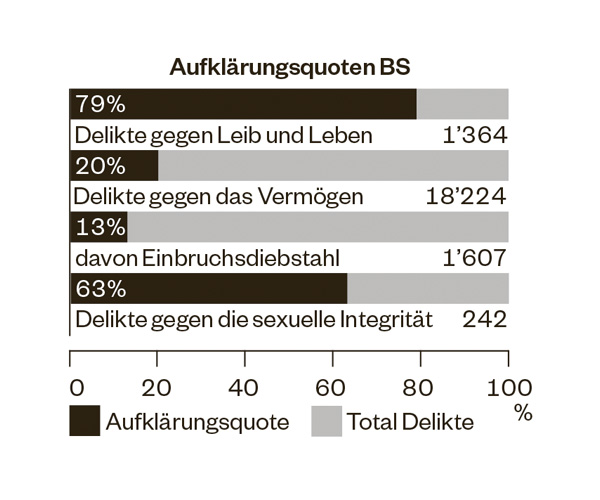

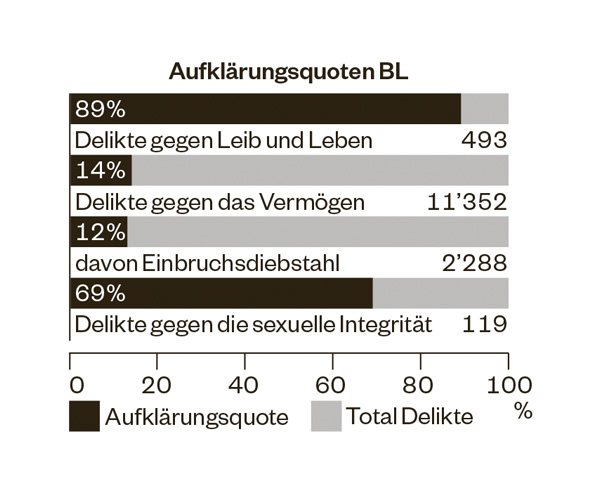

Die Unterschiede sind markant: Bei Gewaltdelikten betragen die Aufklärungsquoten der beiden Basler Staatsanwaltschaften zwischen 60 und 80 Prozent, manchmal sogar mehr. Bei den Vermögensdelikten können jedoch nicht einmal 20 Prozent und bei den Einbrüchen nur knapp über 10 Prozent der Fälle gelöst werden. Von zehn Einbrechern kommen also acht bis neun ohne Strafe davon.

Warum ist ein Einbruch so viel schwieriger aufzuklären als eine Vergewaltigung?

Beat Voser, Chef der Basler Kriminalpolizei, erklärt, wo die Tücken liegen im Arbeitsalltag seiner Ermittler: «Ob unsere Ermittlungen erfolgreich sind, hängt von vielen Faktoren ab.»

Einbrecher achten darauf, bei ihrer Tat nicht beobachtet zu werden und nur in leere Objekte einzusteigen. Meist werden Einbrüche erst entdeckt, wenn die Täter bereits über alle Berge sind. «Einbrüche mit Zeugen sind eher die Ausnahme», sagt Voser. Dies komme höchstens dann vor, wenn die Täter direkt beim Einsteigen beobachtet werden.

Gefasst werden kann ein Kriminaltourist nur dann, wenn er wieder in der Schweiz auf Diebestour unterwegs ist. Und selbst dann nur, wenn ihn eine Grenzpatrouille oder die Polizei zufällig mit Diebesgut oder Einbruchswerkzeug anhält oder er aus anderen Gründen kontrolliert wird. Deshalb wünscht sich Voser Zugang zu den DNA-Datenbanken anderer Länder. Damit liessen sich Tatortspuren abgleichen, woraus sich Schlüsse auf die Route der Täter ergeben könnten. Wenn der Täter in einem anderen Land bereits bekannt ist, könnte gezielt international nach ihm gefahndet werden.

Das Problem mit den Kriminaltouristen führt ausserdem zu einer Kettenreaktion. Kann beispielsweise ein verdächtiger Rumäne in Untersuchungshaft genommen werden – und das muss er, weil er sonst schleunigst wieder das Land verlässt –, drängt für die Kriminalpolizei die Zeit. Sie muss sich darauf konzentrieren, die Beweise gegen den mutmasslichen Täter zusammenzutragen. «Diese Konzentration auf aktuelle Fälle lässt uns kaum noch Zeit, älteren Fällen nachzuspüren», sagt Voser. Ist ein Fall also erst einmal längere Zeit pendent, dann bleibt er das oft auch bis zur Verjährung der Tat.

Vor diesem Hintergrund überrascht es also kaum, dass die Basler Kripo von den 1607 Einbrüchen nur wenig mehr als 210 aufklären konnte. «Je grösser der Anteil an Kriminaltouristen, desto tiefer fällt unsere Aufklärungsrate aus», bringt Voser seine missliche Lage auf den Punkt.

Natürlich halten sich Kriminaltouristen genauso wenig an Kantonsgrenzen, wie sie vor Landesgrenzen zurückschrecken. Sie sind auch im Baselbieter Nachbarkanton für die meisten Einbrüche verantwortlich. Zwei Kantone, eine Aussage: Die Kriminaltouristen sind das grösste Problem.

Zwei Basel, ein Problem

Ein Problem, das sich auch auf die Kriminalstatistik auswirkt: Mit weiter steigenden Deliktzahlen war das Baselbiet die grosse Ausnahme im vergangenen Jahr. Die übrige Schweiz ist 2013 sicherer geworden.

In den Jahren zuvor war der Trend allerdings auch dort steigend – und die Aufregung nach der Publikation der neusten Zahlen jeweils gross. Gerade in Basel. Die «Basler Zeitung» konstruierte eine «Achse der Gewalt», die sich durch die Stadt ziehe. Und der SVPler Eduard Rutschmann, der jetzt für den Regierungsrat kandidiert, verglich Basel schon mit Somalia, einem gescheiterten Staat, der im Bürgerkrieg versinkt. Entsprechend drastisch waren die Gegenmassnahmen, die seine Partei noch vor einem Jahr forderte: Grenzen zu, mehr Polizei, mehr Kontrollen, grossflächige Videoüberwachung, Randständige und Asylsuchende aus der Stadt, Brechmittel und Abführmittel zur einfacheren Überführung von Kügelidealern.

Solche Töne waren diese Woche nach der Präsentation der Kriminalstatistiken der einzelnen Kantone nicht zu vernehmen. Auch die Medien konzentrierten sich auf die Einbrüche – oder eher spezielle Phänomene. Das Nachrichtenportal «Watson» zum Beispiel verwies darauf, dass die früher heiss diskutierte «Jugendkriminalität» heute eher weniger schlimm sei; dafür würden die Senioren auch im kriminellen Bereich immer aktiver. Der «Blick» wiederum warnte vor der «Sexfalle» Internet, da in der Schweiz immer mehr Menschen mit Nacktbildern erpresst werden, die sie häufig selbst in Umlauf gebracht haben.

Weitreichende Forderungen, so wie 2012 von der Basler SVP, wurden allerdings weder wegen der kriminellen Senioren noch wegen der Föteli-Erpresser gestellt.

Dabei hat auch ein vergleichsweise sicherer Kanton wie das Baselbiet noch immer «echte Probleme», wie der grüne Sicherheitsdirektor Isaac Reber es nennt. Trotz Präventionskampagnen, trotz vermehrter Präsenz auf den Strassen und trotz der Zusammenarbeit mit der Militärpolizei gab es auch im vergangenen Jahr wieder mehr Einbrüche – 2300 (plus 15 Prozent). Immerhin konnte die Aufklärungsrate verbessert werden – von 3 auf 12 Prozent. Das ist Schweizer Durchschnitt, aber immer noch recht dürftig. Darum will Reber seine Polizei personell aufstocken und noch häufiger auf Patrouille schicken.

Trotz aller Anstrengungen werden die Baselbieter Fahnder aber nie auch nur annähernd so erfolgreich sein wie die Ermittler am Fernsehen. Dafür sind die Einbrecher nach der Tat viel zu schnell wieder weg. «Das Baselbiet ist gut erschlossen», stellt Reber fest, «das ist natürlich toll für uns. Aber leider profitieren auch die Kriminaltouristen davon.» Wie in allen Grenzkantonen seien sie auch im Baselbiet die Hauptursache für die vielen Einbrüche, sagt Reber.

Die Sicherheitspolitik priorisiert das Militär höher als Polizei und Grenzwache, das hat Folgen.

Was also tun? Die Grenzen wieder schliessen, wie die Rechtskonservativen es gerne hätten?

Reber hält nichts von solchen Forderungen. In den 1990er-Jahren sei die Zahl der Delikte sogar noch höher gewesen, sagt er. Und das war noch vor dem Schengener Abkommen und der Öffnung der Grenzen in Europa. «In unserer Region waren die Grenzen schon immer ziemlich durchlässig», sagt Reber.

Umso wichtiger wäre es, dass sie möglichst gut überwacht werden. Auf diesen Standpunkt stellten sich zumindest die Regierungen der beiden Basel und des Aargaus. Darum schickten sie im vergangenen Jahr gemeinsam einen Brief nach Bern an Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf. Ihre Forderung: eine Verstärkung der Grenzwache in der Nordwestschweiz. Der Erfolg: gleich null.

In den vergangenen Monaten gab es zwar zusätzliche Grenzwächter, aber nicht in der Region Basel, sondern in der Romandie. Nun droht sogar ein Abbau. Die Zoll-Gewerkschaft Garanto machte diese Woche jedenfalls darauf aufmerksam, dass das Sparprogramm mit dem umständlichen Namen «Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 2014 (KAP 2014)» erhebliche Auswirkungen auf den Zoll und die Grenzwache haben könnte. Nach den jetzigen Plänen könnten in diesem Bereich bis zu 300 Stellen wegfallen, warnt Garanto. Der Entscheid liegt beim Bundesrat und dem Parlament.

Das Volk kann dafür am 18. Mai über den Kauf von 22 Kampfflugzeugen abstimmen. Kostenpunkt: 3,126 Milliarden Franken. Der Bundesrat und die bürgerliche Parlamentsmehrheit stimmen der Ausgabe zu, SP, Grüne und die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) haben aber erfolgreich das Referendum ergriffen. Bei der Abstimmung wird ein knappes Ja für den Kauf der 22 Gripen erwartet, obwohl nicht ganz klar ist, wofür die Schweiz die Flieger braucht. Aber so sind sie nun mal, die Schwerpunkte in der Schweizer Sicherheitspolitik. Das Militär darf Milliarden kosten; Grenzwache, Zoll und Polizei lieber nicht.

Die Militärpolizei hilft im Baselbiet aus, dafür steigen die Einbrüche in der Stadt.

Das kann bizarre Folgen haben. Im vergangenen Oktober zum Beispiel, als die stark geforderte bis überforderte Baselbieter Kriminalpolizei im Kampf gegen Einbrecher die Unterstützung der unterbeschäftigten Militärpolizei anforderte – obwohl die Armee gemäss Verfassung nur in Notlagen ausrücken dürfte. Doch das war dem Baselbieter Sicherheitsdirektor Isaac Reber egal. «Wenn Sie quasi zum Nulltarif unerwartet Unterstützung bekommen – da greifen Sie doch zu», entgegnete er den Kritikern. Und überhaupt: Es sei doch sinnvoll, wenn die Militärpolizei für einmal nicht im Sandkasten übe.

Auch heute noch spricht Reber von einem «Erfolg», weil die Zahl der Einbrüche während der Aktion zurückgegangen sei. Allerdings nur im Baselbiet. In Basel gab es in dieser Zeit dafür mehr Einbrüche. Und nach der Aktion stieg die Zahl auch im Baselbiet wieder, wie die Polizeispitze am Mittwoch bei der Präsentation der Kriminalstatistik einräumte.

Wirklich gute Lösungsvorschläge oder Ideen, wie den Kriminaltouristen künftig begegnet werden könnte, gibt es keine. Also werden die Kriminalpolizisten auch künftig in detektivischer Kleinarbeit deren Spuren zusammentragen müssen. Auf die grosse Gefahr hin, dass die Täter, selbst wenn sie identifiziert werden können, schon längst über alle Berge sind.