Wann werden wir uns an die ständige Erreichbarkeit gewöhnt haben?

Zur interaktiven Version dieses Artikels

In Zeiten der ständigen … MOMENT … «Razinger hat gespielt. Du bist an der Reihe.» Eine Push-Meldung von «Quizduell». Der Blick geht weg vom Computer, hin zum Smartphone. Was ist wohl ein Kahlua? Gibt es die Pixi-Bücher tatsächlich schon seit 1954? Und wer ersetzte Judas Iskariot als zwölften Jünger Jesu?

So. Dieses Duell wäre erledigt (siegreich!), zurück zum Computer.

In Zeiten der ständigen … MOMENT … Eine neue Nachricht in der Kino-WhatsApp-Gruppe. Und zwei neue Mails! Der Blick geht weg vom Computer, hin zum Smartphone. Obwohl ich an diesem Wochenende gar nicht ins Kino gehe. Und obwohl die beiden neuen Mails einmal eine Stellungnahme der Grünliberalen zu einem «Vorstosspaket» und einmal eine Mitteilung der FDP zu einem Thema beinhalten, das man schon beim ersten Überfliegen sofort wieder vergessen hat.

So. Jetzt vielleicht. (Heisst: zurück am Computer.)

——-

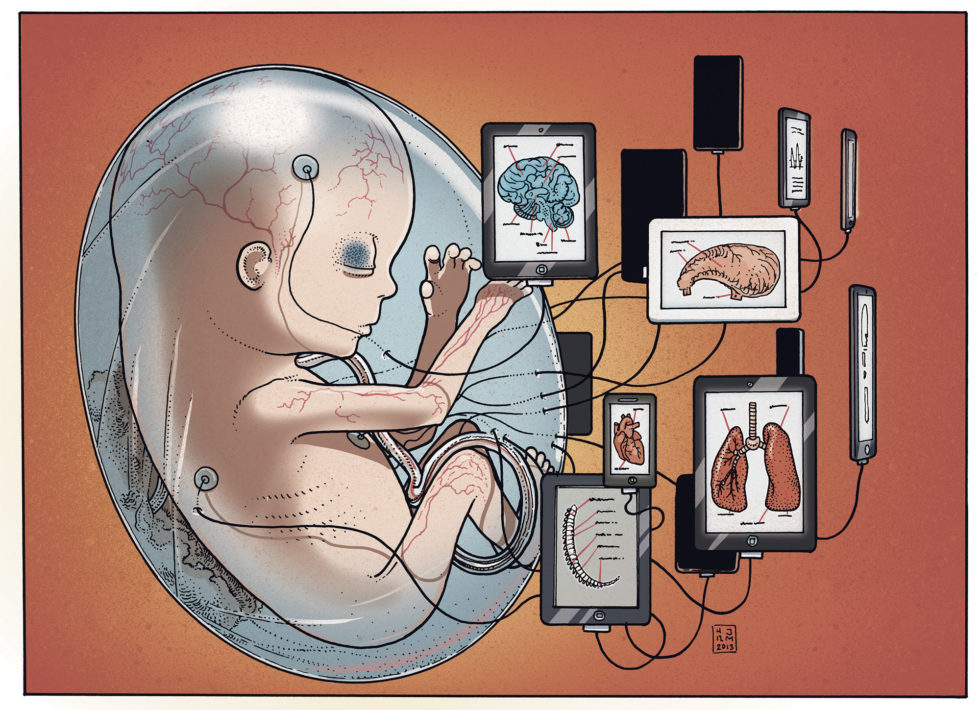

Wir sind Sklaven der Technik geworden. Sklaven der Erreichbarkeit, des Alles-Wissen-Müssens, des Nichts-Verpassen-Dürfens. Wir können kein Gespräch mehr führen, ohne einen Blick auf unser Smartphone zu werfen. Wir gamen und chatten und twittern und liken. In Basler Schulen gibt es Klassen, die in ihrem Gruppenchat bei WhatsApp über 500 Nachrichten pro Tag verschicken. In Zürcher Medienhäusern gibt es Chefs, die ihre Mitarbeiter zu Duellen bei «Quizduell» auffordern, dem momentan angesagtesten Zeitfresser auf dem Smartphone. Und wer auf Twitter nicht mindestens vier-, fünfmal am Tag vorbeischaut (die Zahl ist untertrieben), der verpasst die Welt.

Schalt mal ab

Die Klage über die ständige Erreichbarkeit, über die ständige Verfügbarkeit, sie ist nicht neu. Neu ist, dass in verschiedenen Teilen der Gesellschaft Strategien entstehen, um mit dem Wahn der ständigen Erreichbarkeit besser umgehen zu können. Es werden Bücher über das Leben ohne Netz geschrieben, am 15. Dezember veranstalten zwei bekannte Schweizer Blogger einen «Offline Day», und es gibt Kampagnen wie jene des Basler Gesundheitsdepartements. Unter dem Titel «Schalt mal ab! – Check deinen Internetkonsum» soll die Bevölkerung angeregt werden, «den eigenen Umgang mit Internet, Smartphone und anderen neuen Medien frühzeitig zu reflektieren».

Eine wichtige Rolle in der Kampagne spielte Renanto Poespodihardjo von den Universitären Psychiatrische Kliniken Basel (UPK), Leiter der Abteilung Verhaltenssüchte. Er sagt: «Der Mensch braucht Rhythmen und dazu gehören auch die Ruhephasen – der Schlaf, der freie Sonntag und ganz allgemein die Zeit der Nicht-Erreichbarkeit. Der Mensch braucht diese Leere, in der etwas Neues entstehen kann. Diesen Raum müssen wir unbedingt schützen.»

Den Menschen verlieren

Als Suchtexperte hat Poespodihardjo eher eine pessimistische Haltung. Zwar sei auch die Interaktion via Internet, etwa mit dem schon angesprochenen «Quizduell», ein sozialer Kontakt, aber eben nur ein sehr reduzierter. Im Interview sagt er: «Wer sich dem exzessiv hingibt, riskiert irgendwann die Fähigkeit zu verlieren, die Menschen in seinem Umfeld in ihrer Ganzheit wahrzunehmen und sie richtig einzuschätzen.»

Spannend an der Frage ist nicht nur, wie sich der Einzelne auf die neue Technologie einstellt (und sich unter Umständen darin verliert), spannend ist auch, wie sich die Gesellschaft als Ganzes an die neuen Möglichkeiten anpasst. Eine Antwort darauf sucht die Wissenschaft. Ute Holl etwa, Ordinaria für Medienwissenschaft an der Universität Basel, die sich seit Jahren mit der Funktionsweise von Medien und deren Einfluss auf unsere Gesellschaft beschäftigt.

Irgendwo dazwischen

Sobald ein neues Medium die Experimentierphase in Laboratorien oder in einer Subkultur überstanden hat und es sich in der Gesellschaft institutionalisiert, entstehen laut Holl neue Praktiken, neue Kommunikationsformen, sogar neue Kulturtechniken – und Spannungsfelder. «Mit dem Soziologen Norbert Elias gesprochen: In den Prozessen der Zivilisation wird als Affektkontrolle ausgehandelt, was Etikette ist und was nicht.» Dabei bewegen sich unterschiedliche Kulturen unterschiedlich schnell und in unterschiedliche Richtungen. In Frankreich ist es heute schon verpönt, in einem öffentlichen Verkehrsmittel zu telefonieren. In Deutschland wird das Telefonieren hingegen auch in den extra bezeichneten Ruheabteilen akzeptiert. Die Schweiz befindet sich irgendwo dazwischen, als «Hybrid zwischen den Kulturen».

Laut der Medienwissenschaftlerin befinden wir uns momentan in einer Übergangsphase zwischen der Einführung einer neuen Technologie und der definitiven Institutionalisierung einer Kulturtechnik. «Das heisst: Heute ist unser Umgang mit diesen neuen Medien noch verhandelbar.» Und genau das sollten wir tun, sagt Holl. «In Übergangszeiten muss man die Dinge offen ansprechen.» Im Zug etwa, bei Tisch, im direkten Gespräch.

Und man dürfe nicht dem Kulturpessimismus verfallen – und die Dinge lieber aus einer etwas grösseren Distanz betrachten.

Eine befreiende Kraft

Als das Telefon erfunden wurde, diente es zu Beginn vor allem der Einweg-Konsumation: Am Telefonhörer konnten Hörstücke und Konzerte gehört werden. Als sich der Gebrauch des Telefons als bilaterale Kommunikation etablierte, waren die Befürchtungen gross. All jene Damen, die von ihren Familien zuvor unter grossen Anstrengungen im Haus eingesperrt wurden, hingen nun stundenlang am Telefon – und eroberten sich damit ein Stück Öffentlichkeit.

Solche Beispiele gibt es auch aus der Moderne. In Hamburg, wo Ute Holl früher gewirkt hat, drängten türkische Mädchen in den 1990er-Jahren auf einen eigenen Briefkasten in einem öffentlichen Park, damit sie unbeobachtet von zu Hause Briefe empfangen konnten. «Als sich das Handy etablierte, waren die Briefkästen nicht mehr nötig», sagt Holl. «Was uns auf die Nerven geht – das ewige Gerede am Telefon –, hat in anderen Konstellationen eine befreiende Kraft. Das muss man bedenken, bevor man den Untergang des Abendlandes herbeiredet.»

Überzeugt von einer Wende zum Positiven ist auch Balthasar Glättli. Nationalrat, neuer Fraktionschef der Grünen und das Lieblingsbeispiel der Presse, wenn es um die totale Erreichbarkeit in der Politik geht. Glättli twittert, ist auf Facebook, schreibt auf jedes SMS sofort zurück, nimmt das Telefon immer ab, sieht jede Mail. Und gerade er, der Avantgardist der neuen Medien und der 24-stündigen Erreichbarkeit, glaubt an die Heilung der Gesellschaft. Und geht, auch wenn das paradox tönt, mit gutem Beispiel voran. An Sitzungen, die er leitet, komme es oft vor, dass er ein Handy-Verbot ausspreche. «Es kann doch nicht sein, dass man sich Zeit für einander nimmt und dann doch die ganze Zeit seine Mails checkt oder die News online liest.»

Verbindlichkeiten

Als er in die Politik eingestiegen sei, als Jugendlicher in der Ära vor dem Handy, da seien Termine weit im Voraus und per Telefon abgemacht worden. «Und alle waren da.» Wenn man heute einen Termin (vorzugsweise per Doodle) organisiere, könne man es eigentlich gleich sein lassen. Die ersten Absagen kommen am Tag vorher per Mail, die letzten eine halbe Stunde vor dem Treffen per SMS.

Und obwohl Glättli in diesem Bereich nicht unfehlbar ist, ist er von einer Wendung zum Besseren überzeugt. «Es wird eine Gegenbewegung zur grassierenden Unverbindlichkeit geben.» Ausgehen könne diese von mehreren Seiten. Zum Beispiel von jener, die die totale Erreich- und Verfügbarkeit überhaupt erst institutionalisierte und ausbeutete: der Wirtschaft. «Wenn die Firmen merken, dass die Leistung ihrer Arbeitnehmer wegen der totalen Verfügbarkeit abnimmt, werden sie etwas unternehmen», sagt Glättli.

Dafür gibt es heute schon erste Beispiele. Seit zwei Jahren schottet etwa Volkswagen seine Mitarbeiter von Geschäfts-E-Mails ab. Eine halbe Stunde nach Betriebsschluss wird der E-Mail-Server abgestellt, eine halbe Stunde vor Betriebsbeginn werden die Mails wieder weitergeleitet. «Die Kollegen sollen nach getaner Arbeit auch ihre Ruhezeit als solche nutzen können», teilte der Betriebsrat von VW bei der Installierung des neuen Regimes mit.

Gesetz gefordert

Das Beispiel von VW soll in Deutschland nun Schule machen. Vor einer Woche hat Detlef Wetzel, Chef der mächtigen Gewerkschaft IG Metall, in einem Interview mit «Bild» ein entsprechendes Gesetz gefordert: «Die Digitalisierung darf nicht dazu führen, dass Arbeitnehmer rund um die Uhr erreichbar sind.» Die neue Koalition müsse strenge Regeln gegen Stress im Job und zu Hause vereinbaren, sagte Wetzel im gleichen Interview.

In diese Richtung geht auch ein neuer Kodex des deutschen Bundesarbeitsministerium, der im August verabschiedet wurde. Kernsatz der neuen Regelung ist laut der «Süddeutschen Zeitung»: «Niemand, der über einen mobilen Zugang und ein Handy verfügt, ist ausserhalb der individuellen Arbeitszeit verpflichtet, diese zu nutzen. Eine Selbstausbeutung der Beschäftigten soll vermieden werden.»

Mit dem Druck der Gewerkschaften ist es allerdings nicht getan, glaubt Glättli. Gefordert sei auch die Gesellschaft als Ganzes, gefordert seien auch die Schulen, wo die Medienkompetenz vermittelt werden müsse.

Ein brennendes Thema an den Schulen

Die Schule müsse den Kindern beibringen, vernünftig mit den neuen Medien umzugehen. Das sagt nicht nur Glättli. Das sagen auch Organisationen wie Pro Juventute. Das sei mindestens so wichtig wie Lesen und Schreiben lernen: «Im Internet zu surfen ist für Jugendliche oft gefährlicher, als nachts in einer Grossstadt unterwegs zu sein.» Diese Ansicht vertreten offenbar auch viele Eltern. Der richtige Umgang mit Computer, Smartphone und Tablet ist heutzutage an den Elternabenden schon mindestens so ein brennendes Thema wie die Noten und die Beförderungen.

Es gibt allerdings auch ganz andere Stimmen, aus der SVP zum Beispiel. Die Schule müsse das Grundlegende vermitteln, Lesen, Rechnen, Schreiben, allenfalls auch auf einer Tastatur. Auch für Programmier-Unterricht liessen sich SVP-Politiker allenfalls noch gewinnen, keinesfalls aber für irgendwelche Spielchen mit WhatsApp, Facebook oder Instagram. Das gehöre zur Erziehung und sei damit Sache der Eltern, sagt SVP-Schulpolitiker Ulrich Schlüer.

Überforderte Lehrer

Mit dem neuen Lehrplan 21 sollen all die unterschiedlichen Erwartungen nun erfüllt werden. Das Programm soll die Schweizer Schülerinnen und Schüler möglichst schlau, möglichst wissensreich und möglichst lebensfähig machen. Ein Anspruch, den die Verantwortlichen überfordert, ganz speziell im Bereich des Computers und der neuen Medien. Das zeigt schon die erste Anfrage bei der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK): Die Medienverantwortliche schickt einem eine freundliche Mail zurück mit dem Hinweis auf einen Link, der zu einer Fehlermeldung führt statt zu den versprochenen Vorstellungen für den Unterricht mit neuen Medien.

Auch im direkten Kontakt mit der EDK erfährt man nicht sehr viel Neues – wenn man Christoph Mylaeus endlich einmal am Telefon hat. «Ich verstehe Ihre Frage nicht», lautet die Lieblingsantwort des EDK-Geschäftsführers, der auch die Arbeitsgruppe für die Weiterentwicklung des Medien- und Informatikunterrichts leitet. Der Mann ist ganz offensichtlich genervt, weil plötzlich alle von Medienkompetenz reden, ICT (Neudeutsch für Informations- und Kommunikationstechnik) seiner Ansicht nach aber einfach ein Schulbereich von vielen ist. Nicht unwichtiger als andere, aber garantiert auch nicht wichtiger. Darum ist «alles auch gar kein Problem», wie Mylaeus wiederholt sagt, wenn er wieder einmal eine Frage begriffen hat. Höchstens die Lehrerausbildung müsse noch verbessert werden, das zumindest räumt er ein, weil die Lehrer erst einmal selbst die viel zitierte Medienkompetenz erlangen müssen, ehe sie diese den Jugendlichen zu vermitteln.

Auch solche Probleme muss Mylaeus‘ Arbeitsgruppe beachten, wenn sie bis Mitte 2014 ihr Konzept ausarbeitet. Das Ergebnis wird aller Voraussicht nach für viele eine Enttäuschung sein, so gross wie die Erwartungen heute sind.

Kantone gefordert

Die Lösung für den schwierigen Umgang mit den neuen Medien werden weiterhin die einzelnen Kantone suchen. Und die einzelnen Schulen, die nicht nur im Medienunterricht auf das Problem reagieren müssen. Weil Schüler das Handy zur Überbrückung langweiliger Lektionen ge- und als digitaler Spickzettel missbraucht hatten, ist das Gerät an den meisten Orten schon seit Längerem verboten.

Ein paar Schulen gehen jetzt sogar noch weiter und verbannen die Smartphones ganz vom Schulhausplatz. In der Region hat das Gymnasium in Laufen dieses Regime vor Kurzem probehalber eingeführt. Die Schulleitung äusserte sich danach begeistert: In den Pausen würde wieder Pingpong und Schach gespielt und sogar geredet.

Weniger begeistert waren allerdings die Jugendlichen selbst, wie die Basellandschaftliche Zeitung berichtet. Sie sind nicht bereit, sich das Handy nehmen zu lassen.

Nur verständlich wenn auf einen harten Tag in der Schule schon der nächste Stress folgt – die 243 ungelesenen Nachrichten.

–

Während des Schreibens dieses Textes empfingen die Autoren 45 Mails, 12 SMS, 18 Anrufe, 17 WhatsApp-Nachrichten und 33 Herausforderungen von «Quizduell». Die Schreibarbeit wurde um schätzungsweise drei Stunden verlängert und die ständige Ablenkung war der Qualität des Textes wohl auch nicht sehr zuträglich. Diese App gehört gelöscht!