An der Technologiekonferenz «LeWeb» in Paris drehte sich alles um die nächste Entwicklungsstufe der Internets. Wer sich um die Zukunft des Journalismus sorgt, tut gut daran, genau hinzuschauen.

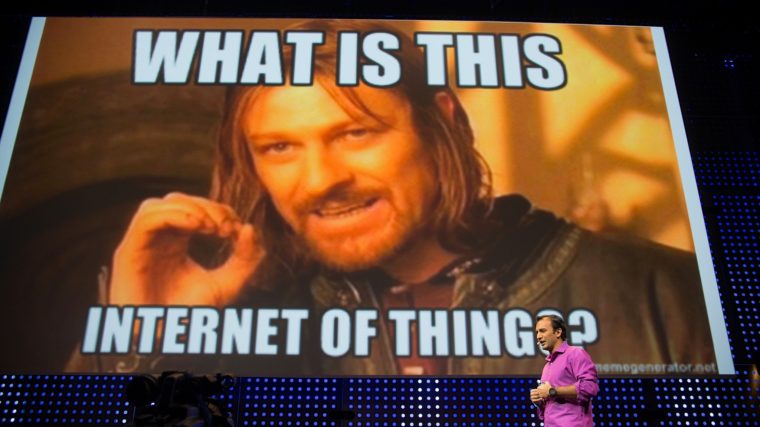

Das «Internet der Dinge» wird die nächste Entwicklungsstufe der Digitalisierung sein. Und die Entwicklung ist in vollem Gange. Das wurde an der Technologiekonferenz «LeWeb» in Paris deutlich.

Der Kontrast zwischen dem, was ich in Paris erlebt habe, und dem, was ich zeitgleich via Twitter aus der Schweiz mitbekommen habe, könnte dramatischer nicht sein.

Während in Paris über die Zukunft diskutiert wird und diese anhand konkreter Produkte schon sehr greifbar wird, beweisen die Entscheidungsträger der hiesigen Medienbranche mit der unsäglichen Debatte um das Leistungsschutzrecht eindrücklich, wie sehr sie in alten Denkmustern verhangen sind.

Entscheidungsträger aus der Medienbranche waren bei LeWeb kaum welche zu sehen, Medien und Journalismus waren (vermutlich auch deshalb) in den drei Tagen nie explizit Thema. Dennoch schwang das Thema stets mit. Es ist spürbar, dass das «Internet der Dinge» als nächste grosse Entwicklung in der Digitalisierung auch unsere Branche weiter verändern wird.

Bis 2020, so eine Schätzung von Cisco aus dem letzten Jahr, werden weltweit 50 Milliarden «Dinge» mit dem Internet verbunden sein. Dinge aus unserem Alltag, die Signale empfangen und versenden können. Vorgestellt wurden an LeWeb beispielsweise: Ein Thermostat, der ferngesteuert werden kann und ständig dazu lernt, wann welche Einstellung ideal ist; ein Türschloss, das sich automatisch ver- oder entriegelt, je nachdem, wo der Bewohner sich befindet; ein Messgerät für Pflanzen, das per Push-Nachricht auf dem Handy meldet, wenn eine Pflanze Dünger, Wasser oder mehr Licht benötigt.

Gewiss, das sind vorerst Anwendungen, die die Welt nicht auf den Kopf stellen, aber darauf hindeuten, was grundsätzlich möglich wird, wenn physische Gegenstände via Internet kommunizieren können – und zwar nicht nur mit uns, sondern auch untereinander.

Jeff Hagins von SmartThings hat es an LeWeb auf den Punkt gebracht: Das Internet der Dinge bedeutet, dass die physische Welt programmierbar wird. Woran wir uns bei digitalen Inhalten inzwischen gewöhnt haben – dass sie maschinell organisiert und verarbeitet werden können – wird auch zunehmend in der analogen Welt möglich werden.

Das Grundprinzip ist dabei immer dasselbe: Ein «sensor» erfasst bestimmte Signale (zum Beispiel, wo sich eine Person befindet), ein «actuator» führt bestimmte Reaktionen aus (z.B. Türschloss wird entriegelt). Dazwischen liegt eine Reihe von Regeln, die definieren, welche Reaktionen aus welchen Signalen folgen sollen (z.B. Wenn sich Person A näher als 5m bei Türe X befindet, dann das Schloss entriegeln). Bei 50 Milliarden und mehr «sensors» und «actuators» sind die Kombinationsmöglichkeiten unermesslich.

Wenn physische Gegenstände Signale aussenden und empfangen können, werden sie auch durchsuchbar. Das ist der Aspekt, den Ben Gomes, Verantwortlicher für die Weiterentwicklung der Google-Suche besonders hervorhob. «Wo ist mein Autoschlüssel?» wird in einigen Jahren eine ganz normale Google-Suchanfrage sein.

Google ist bereits jetzt daran, seinen Fokus «from strings to things» zu verschieben, also Information nicht mehr anhand ihrer Vefügbarkeit im Netz zu gruppieren, sondern mit real existierenden Dingen und Personen zu verbinden. Die Technologie dahinter, der «Knowledge Graph», deckt neu auch die deutsche Sprache ab. Das Ziel: Wenn jemand etwa nach «Roger Federer» sucht, weiss Google nicht nur, welche Websites dazu die besten Informationen liefern, sondern «kennt» Roger Federer als Person mit zahlreichen Attributen und kann bestimmte Antworten direkt selber liefern ohne auf Drittseiten weiterzuverweisen.

Wenn man die Entwicklung hin zum «Internet of Things» von konkreten Produkten und Anbietern abstrahiert, so erkennt man, warum Medien und Journalismus davon betroffen sein werden. Es geht um riesige Datenberge und Informationsflüsse und darum, wie man sie so verarbeitet, dass Erkenntnisse daraus gezogen werden können. Es geht um Wissen und darum, wie man es organisiert und zugänglich macht. Bereiche also, die zum Kern des Journalismus gehören, erfahren erneut eine tiefgreifende Veränderung.

Die Unternehmer und Investoren, die diese Entwicklung vorantreiben, und die sich an LeWeb ausgetauscht haben, verschwenden keine Gedanken daran, wie diese Veränderungen Medien und Journalismus beeinflussen. Natürlich nicht. Das ist unser Job.

Wir müssen antizipieren, wie das «Internet der Dinge» Medien und Journalismus beeinflussen wird. Wir müssen herausfinden, wie wir von der Entwicklung profitieren können. Die Schwierigkeiten, mit denen die Medienbranche aktuell zu kämpfen hat, haben direkt damit zu tun, dass wir die ersten Entwicklungsstufen der Digitalisierung verschlafen haben.

Das «Internet der Dinge» wird schon sehr bald sehr viel verändern, auch für die Medien. Was genau, das können wir nicht wissen. Klar ist aber: Wir finden es auf die schmerzhafte Art heraus, wenn wir die Diskussion anderen überlassen.