Unser Wochengedicht stammt diesmal von Andre Rudolph. Sein kurzes Gedicht «spätes lesen» vermittelt vordergründig ein romantisches Bild des nächtlich Lesenden – zugleich sind darin aber auch die Ängste des Dichters vor dem Altwerden enthalten, wie eine genauere Betrachtung zeigt

spätes lesen

abgeblätterte

fassaden alter briefe

hinter

welchen sätzen

brennt noch licht

Das Gedicht öffnet gleich zu Beginn, ohne das wir davon noch etwas ahnen, zwei Assoziationsfelder, ausgehend von der Vorstellung Abend oder Nacht («spät», «brennt noch licht»). Jemand liest zu später Stunde. Er sucht in alten Briefen nach Stellen, die ihn erreichen, die Leben, «Licht» in sich tragen, die ihm vielleicht weiterhelfen in der Dunkelheit. Bildstrecke eins: ein Einsamer liest in der Hoffnung eine Stelle zu finden, die zu ihm spricht. In den fünf Zeilen kommt der Lesende allerdings nicht direkt vor, weder als Pronomen noch in einem verbalen Ausdruck. Es ist das Gelesene, es sind die Briefe, die im Vordergrund stehen.

Diese datieren aus vergangener Zeit, sind zerknittert oder vergilbt. Der Hinweis auf «abgeblätterte fassaden» deutet darauf hin, dass sie nicht nur ihre Farbe eingebüsst haben. Auch ihr Inhalt hat gelitten. Der Lesende traut dem nicht mehr, was in ihnen steht. Seit er sie zum ersten Mal las, hat sich die Beziehung zu denen, die sie schrieben, verändert, und auch er selber ist ein anderer geworden. Die Briefe enthalten vielleicht Versprechungen, die nicht eingelöst wurden, Liebesschwüre, die sich als Täuschung erwiesen, haltlose Prophezeiungen. Der Lesende sucht nach dem, was noch Bestand hat, was sich vor dem Richtstuhl der Zeit als echt, als ehrlich erwies. Er will wissen, wie viel Wahrheit in ihnen steckt, wenn sie aus zeitlicher Distanz daraufhin geprüft werden.

Wo ist das Feuer?

Der Titel indes heisst nicht neues Lesen, sondern «spätes lesen». Der Lesende ist älter geworden. Es könnte ihn noch etwas ganz Anderes umtreiben in den Briefen zu blättern: die Sehnsucht nach dem Lebensgefühl von damals, das sich in ihnen erhalten hat. Lässt sich etwas davon durch das Wiederlesen in die Gegenwart holen? Kann er sich durch das Feuer, das in ihnen glimmt, berühren lassen? Fällt in sein Herz ein Schimmer von einst?

Die zwei Bildstrecken laufen aufeinander zu: Leser und Gelesenes sind ein und dasselbe, die Briefe sind Teil der Vergangenheit dessen, der sie liest. In ihnen ist konserviert, was einmal muntere Gegenwart war. Im Gedicht schwingen die Bedenken mit, es könnte davon nicht mehr viel zu finden sein, «spätes lesen» könnte ein zu spätes Lesen werden. Die zweite Strophe ist als Frage gefasst, der das Fragezeichen fehlt und die eher einem Wunsch gleichkommt: Möge noch etwas Licht in mir brennen!

Hinter dem romantischen Bild des nächtlich Lesenden sind die Ängste des Dichters vor dem Altwerden zu ahnen. Dieser richtet seine Skepsis nicht nur auf die Briefe, sondern auch auf sein Inneres. Er lässt ein Stück seiner eigenen Wahrheit – Angst, Zweifel – durchblicken. Mögen ihm die Briefe das Erhoffte auch nicht bringen, so gelingt es ihm doch, über sie sprechend hinter die eigene Fassade zu blicken und uns an diesem Blick teilnehmen zu lassen.

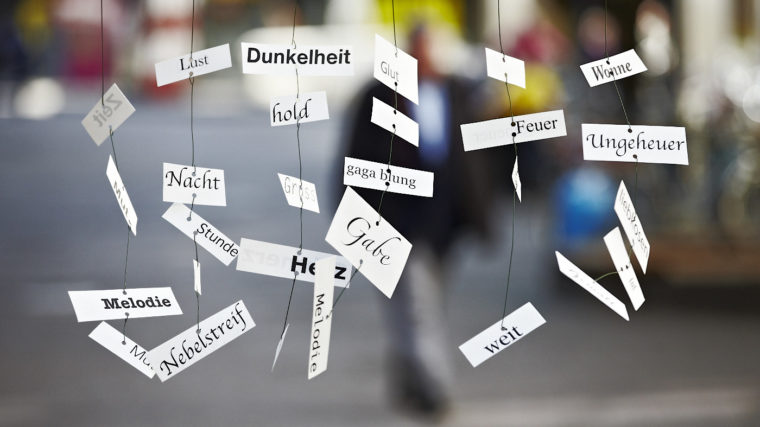

(Bild: Peter Löffelholz)

Andre Rudolph, 1975 in Warschau geboren, lebt als freier Autor und Übersetzer in Leipzig. Er hat bisher zwei Lyrikbände veröffentlicht. Sein Debütband «fluglärm über den palästen unsrer restinnerlichkeit», der das Gedicht enthält, erschien 2009 im Verlag luxbooks. Rudolph wurde verschiedentlich ausgezeichnet.