Jugendpsychiater Frank Köhnlein hat eine Mission: die Eltern mit dem Unfug ihrer Kinder versöhnen. Geschrieben hat er keinen Ratgeber, sondern einen Krimi – oder auch nicht.

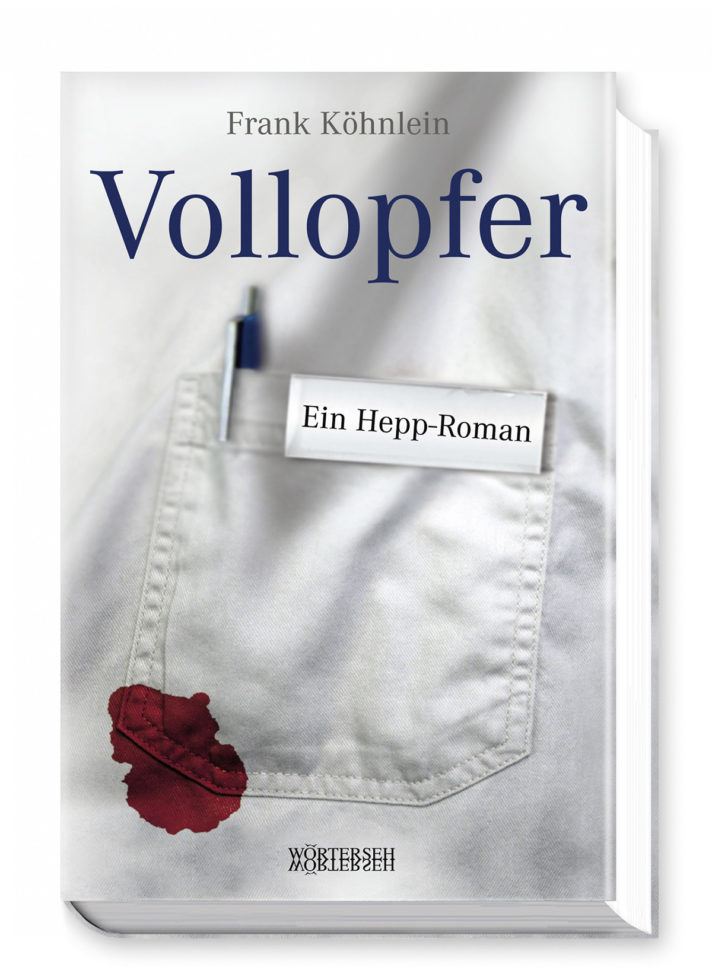

Er hat keine Couch, macht nicht «hmm, hmm, hmm» und schreibt Lehrbücher, die keine sind: Jugendpsychiater Frank Köhnlein bricht mit Vorurteilen gegenüber «Psychos». Er schreibt Kriminalromane im Affenhaus, fühlt sich als Fisch und sagt von sich selbst: «Ich weiss nicht alles besser, ich weiss auch nicht, was das Richtige ist – und das versuche ich authentisch rüberzubringen.» Wer ihn verstehen will, sollte sich dem Protagonisten seines ersten Buches «Vollopfer» annähren: Doktor Paul Hepp ist das Alter Ego des Oberarztes an der Jugendpsychiatrischen Uniklinik Basel, nicht nur, weil es sie beide immer wieder in den Zoo zieht.

Herr Köhnlein, wie viel Menschliches steckt eigentlich in den eitlen Pfauen und den geilen Zebras, die Sie in Ihrem Buch beschreiben?

Ha, das ist eine amüsante Frage. Aber: Sie ist falsch gestellt, weil sie den Menschen ins Zentrum stellt. Wie viel Tier steckt im Menschen, ist die Frage, die mich interessiert. Wie viel Gorilla steckt in meinen Jugendlichen, wie viel Pfau in mir, der mit meinen Büchern ja schon auch Nabelschau betreibt.

Erst einmal zu Ihren Jugendlichen. Wie gross ist dort der Anteil Gorilla?

Die Gemeinsamkeit liegt im Ungestümen, Wilden. Die einen wie die anderen sind schlau genug, ihr Umfeld auszutricksen, wenn sie wieder mal an etwas herankommen wollen. Und doch finden sie immer wieder zurück zum Common Sense, wobei das natürlich unterschiedlich funktioniert. Bei den Gorillas sind die Silberrücken das Regulativ, bei den Jugendlichen die Pädagogen.

Zu Ihnen: Wie nahe sind Sie dem Pfau?

Das gehört eigentlich nicht in die Zeitung. Ich habe schon mal in einer Ärzterunde gesagt, wir alle hätten unseren Beruf doch auch ein wenig aus Eitelkeit gewählt. Danach herrschte betretenes Schweigen. Wahrscheinlich bin ich also der einzige Arzt, bei dem diese Behauptung stimmt. Dabei kann auch ich mich noch sehr viel mehr mit einem anderen Tier identifizieren – dem Fisch, auch wenn das jetzt möglicherweise ein bisschen traurig klingt. Aber es ist so: Ich lasse mich gerne treiben und schaue rum, wos hingehen könnte. Diese Freiheit brauche ich.

Ganz so still wie ein Fisch sind Sie allerdings nicht.

(Lacht.) Nein. Aber über Tiere rede ich auch gerne. Danke darum für die Eingangsfrage. Bis jetzt habe ich mir das mit den Gemeinsamkeiten von Mensch und Tier noch gar nie so genau überlegt, auch wenn ich sehr gerne im Zoo bin und ja fast mein ganzes Buch im Affenhaus geschrieben habe.

Warum eigentlich?

Weil mir einfach gefällt, was vor und was hinter der Scheibe passiert. Wie die Affen und die Menschen miteinander umgehen.

Wie lange haben Sie an Ihrem Buch geschrieben?

Das ging sehr schnell. Im September 2012 hatte ich die Idee, im Engadin, dann habe ich geschrieben, im Februar 2013 war das Buch fertig.

Ein Gedankenfluss, zu Papier gebracht?

Genau.

Was entstand dabei eigentlich? SRF spricht von einem «Sachbuch», andere von einem «Krimi».

Wenn ich das nur wüsste! Dann könnte ich den zweiten und den dritten Band noch besser bewerben und verkaufen.

Wir würden sagen: «Vollopfer» ist ein Lehrbuch, das locker daherkommt. Eigentlich geht es Ihnen aber auch darum, zu zeigen, wie man mit Jugendlichen umgeht – und wie eben nicht. In dieser Hinsicht sind Sie genau ebenso ein «Opfer» wie alle anderen Pädagogen!

Interessant. Der Chefredaktor von «20 Minuten» sprach auch von einem «Erziehungsratgeber». Ich habe dann gesagt, er könne das unmöglich schreiben, mein Buch sei definitiv kein Ratgeber. Er: Doch, doch, da kann man richtig was lernen beim Lesen. Nun gut, auf einen besseren Begriff sind leider weder er noch ich gekommen, und so stand schliesslich in der Zeitung auch etwas von einem «Erziehungsratgeber». Dabei ist es überhaupt nicht mein Ding zu sagen, so und so gehts.

«Im Idealfall finden die Jugendlichen einen Weg, der besser ist, als sich von der Brücke zu stürzen.»

Ist es eigentlich in Ordnung, wenn ein Jugendpsychiater so locker-flockig über die dramatischen Probleme redet, wie Sie das tun?

Betroffenheitsliteratur, die zeigt, wie mühsam und elend der Weg aus dem Ritzen, der Anorexie, dem Cannabis ist, gibt es schon genug. Ich habe gedacht, ich könnte ein paar Menschen mit einem etwas unkonventionelleren Zugang auf eine andere Art berühren. Bis jetzt habe ich noch keine Beschwerde erhalten.

Liegt darin vielleicht sogar das Geheimnis des richtigen Umgangs mit Jugendlichen ganz generell: Ihr affiges Auftreten möglichst humorvoll zu nehmen, weil es ja schon auch etwas Originelles hat?

Ja, ja, ja! Wobei: Ich glaube nicht, dass es den richtigen Umgang überhaupt gibt. Ich komme mit meinen Jugendlichen immer am weitesten, wenn ich bescheiden genug antrete und mir sage: Köhnlein, du hast mit Jugendlichen zu tun, da kannst du eigentlich nur alles falsch machen; du weisst es garantiert nicht besser als dein Gegenüber. Im Idealfall finden wir dann gemeinsam einen Weg, der besser ist, als regelmässig in Mutters Blumenkiste zu kotzen, sich zu ritzen oder von der Autobahnbrücke zu stürzen.

Das haben Sie jetzt aber nicht aus einem Lehrbuch.

Sicher nicht! Frisch im Beruf versucht noch jeder, sich möglichst an das zu halten, was er an der Uni gelernt hat. Dann merkt er aber bald einmal, wie anders die Realität ist. Mein erster Patient zum Beispiel war ein junger Familienvater, der sich nach einem Schlaganfall kaum mehr bewegen konnte. Was in solch einem Menschen vorgeht, kann man unmöglich in ein Lehrbuch packen. Das ist viel zu gewaltig, zu eigen auch.

Und so klingt das Buch:

Jeder einzelne Fall sei eine «Uraufführung», haben Sie in Ihrem Roman geschrieben.

Das ist meine Überzeugung. Eine Jugendliche schluckt Rasierklingen, eine andere Kaffeelöffel, ein junger Kerl springt vom Hochhaus. Es gibt so viele unterschiedliche Verhalten, und die Ursachen sind immer ganz individuell. Die eine fühlt sich leer, die andere will auf sich aufmerksam machen, die Dritte hat einfach genug und will ihre Ruhe, beim Vierten kommen verschiedene Ursachen oder gleich alle zusammen. Diese Frage nach dem Warum muss jeder für sich beantworten. Ein Psychiater kann ihm dabei nur helfen.

Da nimmt sich der eine oder andere Ihrer Berufskollegen aber schon etwas wichtiger.

Vielleicht ist das auch ein Problem. Wer in der Medizin und der Psychiatrie anfängt, der wird sehr eng betreut – bis er zu höheren Weihen gelangt. Dann fragt niemand mehr nach. Da muss einer schon sehr apart unterwegs sein, bis die Kollegen sagen: «Merkwürdig, merkwürdig, was der so treibt.»

Und in der Ausbildung läuft auch schon einiges falsch?

Was an der Uni gelehrt wird, ist alles sehr, sehr wichtig – das wäre jetzt die politisch korrekte Antwort. Die Realität ist allerdings anders. Sehr anders. Ein Medizinstudent lernt sehr viel stupides Zeug. Er weiss aber nicht, was in diesem Familienvater vorgeht, der durch einen Schlaganfall aus seinem alten Leben katapultiert wird.

Ihr Held Hepp denkt eher mäandernd, um es freundlich auszudrücken, und verhält sich auch im Gespräch entsprechend. Er lässt sich nie so ganz festlegen, antwortet mit Gegenfragen. Ein Kommunikationsstil für einen Psychiater, so wie Sie sich ihn vorstellen?

In einem Lehrbuch würde so etwas wahrscheinlich auch nie stehen. Aber ich geniesse die Freiheit, die ich als Psychiater habe. Einmal hat mir ein Jugendlicher zum Beispiel ein Blatt auf die Stirn geklebt, auf dem «Opfer» stand. Jetzt hätte ich sagen können: «Untersteh dich, ich will so nicht behandelt werden!» – genau so, wie ein Pädagoge in einer solchen Situation reagieren muss. Ich dagegen konnte sagen: O. k., ich bin also ein Opfer, interessant. Aber wollen wir nicht auch mal darüber nachdenken, wie viel Opfer in dir steckt? Als Psychiater habe ich zudem den Vorteil, dass mir die Jugendlichen sehr viel mehr erzählen als anderen, weil sie wissen, dass sie von mir keine Sanktionen zu befürchten haben und ich an die Schweigepflicht gebunden bin. Und wenn sie erst einmal mit mir geredet haben, sprechen sie häufig auch bald mit ihren Eltern oder Lehrern, weil sie ja eigentlich selbst wissen, dass ihnen nicht alles, was sie machen, guttut – die Hucke vollkiffen, mit Alkohol abstürzen. Das etwas besondere Gespräch mit mir, dem Psycho, wirkt häufig wie ein Katalysator.

«Was an der Uni gelehrt wird, ist alles sehr, sehr wichtig – das wäre die politisch korrekte Antwort.»

Hat es Ihnen Freude gemacht, in Ihrem Buch so derb zu schreiben, wie Ihre Jugendlichen reden? Wir meinen: «Arschloch», «ficken», «schwuler Schwanzlutscher».

Freud’ – sehr schön! Als ob es eine absichtliche Anspielung auf Sigmund Freud wäre. Nein, ich musste beim Schreiben von solchen Wörtern feste die Augen zumachen (lacht). Aber sagen Sie, steht so was echt in meinem Buch? Selbst rede ich natürlich schon etwas anders, aber der Umgang der Jugendlichen mit Sprache fasziniert mich. Wissen Sie, was mir einer mal gesagt hat?

Woher sollten wir?

«Schnäbikätscher!» Kätschen habe ich verstanden, Schnäbi nicht. Darum konnte ich ihm nur zur Antwort geben: «Du, ich weiss jetzt nicht, was Schnäbikätscher bedeuten soll, aber wenns was Unanständiges ist, dann zieh ich dir die Ohren lang.» 1:0 für ihn.

Warum denn? Sie schafften doch zumindest noch den Ausgleich.

Nein, ich stand ohne Deckung da, er hat mich getroffen und damit sein Ziel erreicht: eine Distanz zu den Erwachsenen zu schaffen.

Er wollte Sie provozieren – und Sie liessen ihn ins Leere laufen. Darum: 1:1!

Das ist mir jetzt zu psychoanalytisch. Dann würde ich einfach so dasitzen und immer wieder «hmmm, hmmm, hmmm» murmeln und irgendwann «Schnäbikätscher» in den Block notieren. Nein, das ist nicht meine Art.

Sie erklären, Psychiater sollen den Leuten helfen, die eigene Karte zu lesen. Den Weg zu finden, «Herr im eigenen Haus werden». Sollten Eltern ihre Aufgabe in der Erziehung auch so verstehen?

Das ist eine spannende Frage. Ich kann sie vielleicht beantworten, wenn meine Kinder Jugendliche oder sogar schon erwachsen sind. Wenn ich Ihnen das jetzt beantworte, müsste ich es nach Lehrbuch machen und den Eltern sagen: Take it easy, gebt die Leitplanken links und rechts vor und lasst die Jugendlichen so weit wie möglich gewähren. Aber so einfach ist das in der Realität nicht. Darum möchte ich Sie bitten, mir die Frage nochmals zu stellen, in frühestens sieben Jahren.

Worin sehen Sie denn Ihre Aufgabe bei der Beratung von Eltern?

Ich versuche im Umgang mit Eltern, sie zu versöhnen mit dem, was ihre Kinder tun – auch mit dem Unfug. Das sind Versuche, den eigenen Weg zu finden. Wenn Jugendliche einmal halbkomatös mit Alkohol abstürzen, heisst das noch nicht, dass sie Alkoholiker sind. Sie versuchen einfach herauszufinden, was zu ihnen passt. So wie beim Klamotten-Anprobieren: Geht das? Nein, also weg damit. Erst, wenn es wieder und wieder passiert, kann es sein, dass der Jugendliche auf einen Weg gerät, der nicht gut ist, dass er also gewissermassen doch die falschen Klamotten angezogen hat.

Wirklich normal seien nur drei Prozent der Menschen, haben Sie geschrieben. Was sind die restlichen 97 Prozent?

Ich habe das – glaube ich – nicht ganz ernst gemeint. Ich nenne solche Zahlen allerdings gerne. An Vorträgen weise ich gerne auf die Statistik hin, wonach in den Industrienationen zwischen 17 und 30 Prozent aller Heranwachsenden zumindest einmal während einer gewissen Phase psychisch krank sind. Bei solchen Zahlen denk ich mir immer: Hmm, wenn so viele verrückt sind, dann ist Verrückt-Sein ja schon wieder normal. So landläufig sagt man ja, jeder sei ein bisschen psycho – und ich glaube, das hat schon was.

Und bei Psychiatern trifft diese Feststellung wohl erst recht zu?

Nein! Ich kenne sogar einen, den ich als normal bezeichnen würde. Und ich verrate Ihnen was: Ich bins nicht (lacht).

«Wir meinen, ein Kind gleich in intensive Behandlung geben zu müssen, nur weil es seinen Weg sucht.»

Werden in unserer Gesellschaft zu viele Verhaltensauffälligkeiten diagnostiziert, gerade bei Jugendlichen?

Ja und nein. Meines Erachtens sind wir bei den Verhaltensauffälligkeiten allzu unversöhnlich: Wir meinen, ein Kind gleich in intensive Behandlung geben zu müssen, nur weil es seinen Weg sucht. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele Jugendlichen, die in einer emotionalen oder vitalen Krise stecken. In der Schweiz hat zum Beispiel jeder zehnte Jugendliche eine Depression.

Eine erschreckend hohe Zahl!

Bei den Erwachsenen ist sie genau gleich hoch. Die WHO sagt, 2020 werde die Depression die zweithäufigste Krankheit weltweit sein.

Eine zweite Hörprobe des Buches:

Warum werden so viele Menschen depressiv?

Ich bin kein Soziologe. Ich kann Ihnen höchstens eine Antwort geben wie «zunehmender Druck» oder so. Aber das wäre etwas billig. Und langweilig.

In einem Interview haben Sie einmal gesagt, Jimi Hendrix und Kurt Cobain seien «zum Glück» als Kind nicht behandelt worden, sonst wäre ihre Genialität möglicherweise wegtherapiert worden. Das heisst mit anderen Worten aber doch auch, dass der Druck in unserer Gesellschaft zu gross ist.

Ich erlebe das schon so, ja. Abweichungen haben sehr häufig auch ein kreatives Potenzial. Das sehe ich auch bei meiner Arbeit: Die grössten Chaoten machen manchmal die fantastischsten Dinge. In einer Therapie kann diese Kreativität erstickt werden.

Kurt Cobain hätte nach einer erfolgreichen Therapie möglicherweise keine grossartige Musik mehr gemacht. Dafür würde er vielleicht noch leben …

Es ist ein Dilemma. Als Arzt bin ich selbstverständlich immer auf der Seite des Lebens, auch wenn man sich natürlich schon manchmal fragt … Ich meine, was hätte Van Gogh nach zwei Jahren Gruppentherapie für Bilder gemalt? Ich hatte zum Beispiel einmal eine junge Frau in Behandlung, die hat fantastisch geschrieben. Irgendwann hörte sie auf. Warum? Weil sie immer klarer wurde? Als Preis für die Therapie? Diese Frage nach den Nebenwirkungen von Therapie ist eine ganz wichtige. Und auch so eine, die sich nicht generell beantworten lässt.

Wenn Sie davon reden, wie wichtig es ist, dass ein Jugendlicher seinen Weg sucht, und welche Vorteile das Verrücktsein mit sich bringt, fragt man ja schon fast, ob bei einem Jugendlichen alles stimmt, wenn der weder kifft noch trinkt und auch in der Schule noch gut ist.

Um Gottes willen! Daran ist doch nichts auszusetzen. Aber natürlich gibt es auch Eltern, die mit solchen Fragen zu mir kommen. Die Frage, ob alles normal ist, ist eben auch ganz normal.

Frank Köhnlein ist seit 2002 Oberarzt an der Jugendpsychiatrischen Universitätsklinik in Basel. Seit vergangenem Jahr ist der Spezialist für Kinderschutz auch Autor. Sein erster Roman «Vollopfer» spielt in einem Internat für schwer verhaltensauffällige Jugendliche. Der Heimleiter wird eines Morgens in der Sauna aufgefunden – «mehr Hummer als Mensch». Für die Polizei ist klar: ein Heim voller psychisch kranker Jugendlicher, von denen zwei just in der gleichen Nacht verschwinden – Fall gelöst. Psychiater Paul Hepp mag allerdings nicht glauben, dass einer seiner Jugendlichen etwas damit zu tun hat, und beginnt seine eigenen Ermittlungen. Die Geschichte ist zwar fiktional, basiert aber auf Köhnleins Erfahrungen. Der 47-Jährige war sieben Jahre lang selbst in einem Schulheim für psychisch kranke Kinder verantwortlich. Mehr über das Buch und Frank Köhnlein auch im Artikel: «Manchmal sitze ich mit Tränen in den Augen in der Therapie.»

Artikelgeschichte

Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 24.01.14