Wenn im Mittelmeer Flüchtlinge sterben, kümmert uns das nicht gross. Was das mit uns als Gesellschaft macht, wenn Gleichgültigkeit legitim ist und offener Hass Verständnis nach sich zieht.

Es gab eine Zeit, da taten sich in Westeuropa die Menschen schwer mit der Entscheidung, Kinder zu zeugen. Es war kein Akt der Angst, sondern ein Akt der Vernunft.

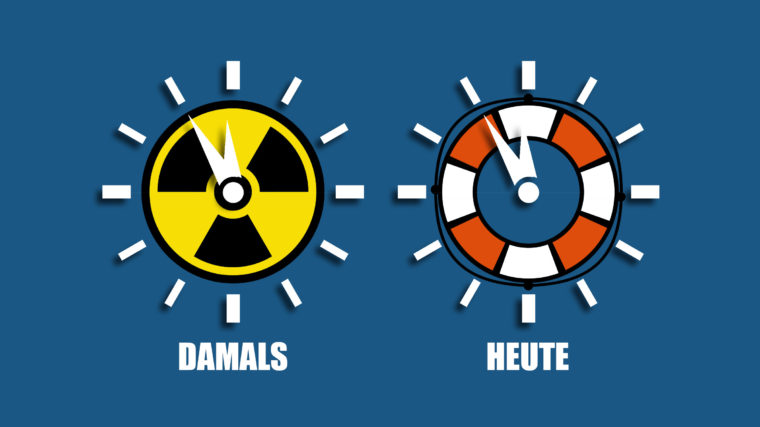

Eine Welt, in der radioaktiver Fallout mit den Winden über den Kontinent zog, wo genügend Sprengstoff gebunkert war, um die Menschheit auszulöschen, war keine Welt mit Zukunft. In den Zeitungen war damals oft die Rede von der Uhr, die kurz vor Zwölf steht.

Seit zehn Jahren steigen die Geburtenraten wieder, auch in der Schweiz; zugleich ist die ablaufende Uhr als Metapher selten geworden. Vielleicht, weil es nie Zwölf geworden ist. Vielleicht, weil längst Zwölf ist und wir es nicht merken. Oder es nicht merken wollen.

Vergangenes Wochenende erreichten uns Berichte, wonach in den namenlosen Gewässern vor der Küsten Libyens 900 Menschen ertrunken sind. In den Tagen danach liess sich beobachten, wie die Bestialität sich Raum verschaffte. In den Kommentarspalten auf Newsseiten und auf Facebook applaudierten die Leser dem Schicksal, dass es sie von den Flüchtlingen befreit hat.

Nur für starke Nerven. (Via @valabg auf fb) pic.twitter.com/d9GWLizc9v

— Daniel Menna (@MadMenNa) 17. April 2015

Die Politik reagierte, wie zu erwarten war. Die EU legt ein paar Millionen drauf, um die Flüchtlinge aus dem Wasser zu ziehen. Eigentlich aber, um sie daran zu hindern, Boote zu besteigen.

Den Geist dieser Humanität hat David Cameron, konservativer Premierminister Grossbritanniens, beschrieben. Sein Land sei gerne bereit, ein paar Schiffe ins Mittelmeer zu schicken. Auf keinen Fall aber werde man einen einzigen zusätzlichen Flüchtling aufnehmen. Solange die Flüchtling unbemerkt im libyschen Nachkriegschaos zugrunde gehen, ist alles in Ordnung. Denn das geht uns ja nun gar nichts an.

In der Schweiz gab Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Sozialdemokratin, ein dürres Statement ab, in dem sie versicherte, mit den Gedanken bei den Opfern und deren Familien zu sein. Die Kondolenzfloskel ist sofort entlarvt: Solidarität verlangt sie erstmal von den EU-Ländern, voranzugehen ist keine Option. Tragisch sicherlich, die ganze Sache, jedoch: Wir können leider gar nichts machen.

Sympathie mit toten Flüchtlingen zu äussern, reicht in der heutigen Schweiz schon, um verdächtig zu sein.

Ihre Worte haben es noch nicht einmal auf den offiziellen Informationskanal der Regierung geschafft. Sympathie mit toten Flüchtlingen zu äussern, reicht in der heutigen Schweiz schon, um verdächtig zu sein. Warum, hat der Schriftsteller Jonas Lüscher in einem famosen Essay beschrieben: Weil Xenophobie unsere politische Handlungsmaxime geworden ist. Dafür vermeldet der Bundesrat einen Tag nach der Katastrophe, die Asylzahlen seien rückläufig. Es liest sich erleichtert.

Die Schweiz, die EU, Australien, die USA sind moderne Apartheidsysteme, in denen wir uns komfortabel eingerichtet haben, weil wir uns noch nicht mal die Frage Gefallen lassen müssen, ob etwas daran falsch ist. Jede Wut auf die Habenichtse und Verfolgten, die ihr Leben für eine Zukunft aufs Spiel setzen, stösst in diesem System auf Verständnis. Gleichgültigkeit gilt in breiten Kreisen als legitim. Denn Not und Armut werden in einer Gesellschaft der globalen Gewinner verachtet. Wer nicht dazu gehört, ist von minderem Wert

Jede Wut auf die Habenichtse, die ihr Leben für eine Zukunft aufs Spiel setzen, stösst in diesem System auf Verständnis.

Will man in eine solche Welt ein Kind gebären? Wir haben eine Gesellschaft entstehen lassen, in der Mitgefühl als Schwäche gilt und die Toten verhöhnt werden. In der die Politik sich noch nicht einmal um intellektuelle Redlichkeit und moralische Standfestigkeit bemüht, und jeder der sich daran stört, belächelt oder niedergebrüllt wird.

Wir sind als Gemeinschaft an einem toten Punkt gelangt. Weil wir nicht mal mehr Grund haben zu hoffen, dass sich etwas ändert an der Elendsroutine. Und nur eine Antwort parat haben, wenn uns unsere Kinder einmal fragen, wie das passieren konnte: ein Schulterzucken.