Die Uni Basel dient der rechtsbürgerliche Mehrheit im Baselbiet als Sündenbock, um vom eigenen Versagen abzulenken. Doch diese Politik könnte dem Baselbiet existenzielle Probleme bereiten – spätestens, wenn die Uniproblematik mit dem Thema Spitäler verknüpft wird.

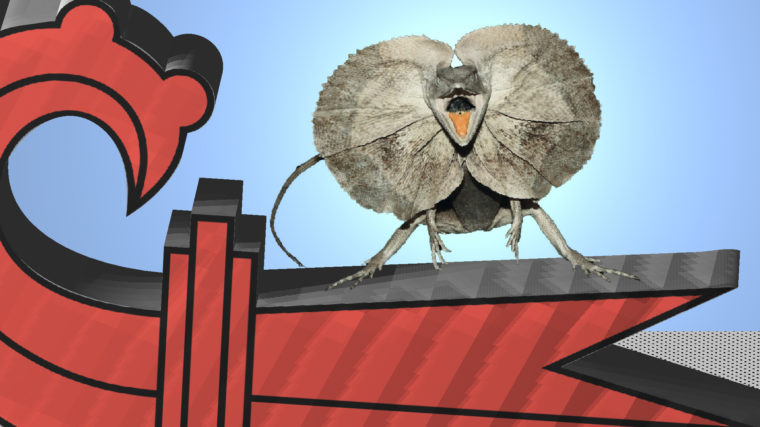

Wie soll Basel auf die Pöbeleien aus dem Baselbieter Landrat reagieren? Die kurze Antwort: gar nicht. Nur nicht nervös werden. Die Uni-Debatte letzte Woche hatte zwar selbst für Baselbieter Verhältnisse ein erschreckendes Niveau. Tiefpunkt des Bierzelt-Gedöns war, als Bildungsdirektorin Monica Gschwind darauf hinwies, ihr Kanton habe die Hälfte der Treppe im Biozentrum bezahlt, auf der die Basler Regierung ihr Gruppenbild inszeniert hat. Doch wer sich derart aufplustert – das kennt man aus dem Tierreich – will Stärke zeigen, wo keine ist.

In den derzeit laufenden Partnerschaftsverhandlungen kann Baselland nichts vorweisen ausser Drohgebärden. Und als solche muss man die Forderung von BL-Finanzdirektor Anton Lauber verstehen, wonach er sich eine Finanzierung der Uni Basel vorstellen könne, wo Basel-Stadt Zweidrittel der Zeche bezahlt.

Für eine solche Lastenverschiebung gibt es keine belastbaren Argumente. Kaspar Sutter, bis vor Kurzem rechte Hand der Basler Finanzdirektorin Eva Herzog, hat das in seinem Blog kühl vorgerechnet. Egal welche Kennzahl man wählt – Studentenzahl, Steuererträge oder steuerliches Ressourcenpotential: So gut wie jetzt kommt das Baselbiet nie mehr weg.

Für die rechtsbürgerliche Mehrheit in Baselland ist die Unidiskussion das perfekte Ablenkungsmanöver.

Das weiss auch Anton Lauber. Doch für den CVP-Mann und die rechtsbürgerliche Mehrheit im Kanton ist die Unidiskussion innenpolitisch das perfekte Ablenkungsmanöver: Die Wirtschaftsoffensive ist kläglich versandet, mittlerweile konzentriert sich der Kanton auf die Pflege der ansässigen Unternehmen, weil keine neuen kommen wollen. Das Prestigeprojekt «Salina Raurica» liegt weit hinter den Erwartungen zurück. Und Laubers oft vorausgesagte Gesundung der Finanzen ist spätestens dann als Bluff enttarnt, wenn die konkreten Zahlen vorliegen.

Da kommen der hochnäsige Nachbarkanton und die angeblich nimmersatte Eliteveranstaltung namens Universität als Sündenbock für das eigene Versagen gerade recht.

Doch auch hier werden Lauber und seine Freunde von der FDP und SVP in nicht allzu ferner Zukunft von der Realität eingeholt. Basel-Stadt hat in den Verhandlungen die besseren Karten. Denn es wird nicht nur die Zukunft der Uni verhandelt, sondern auch jene der Spitäler. Beide Kantone haben es bislang tunlichst vermieden, die beiden Geschäfte miteinander zu verknüpfen, doch lange ist das nicht mehr haltbar.

Platzt der Spitaldeal, haben das Baselbiet und seine Spitäler ein existenzielles Problem.

Die Zusammenlegung von Unispital und Kantonsspital Baselland unter einem gemeinsamen Dach läuft bis jetzt auf politischer Ebene widerstandsfrei. Die Basler Linke aber diskutiert intern längst die Möglichkeit, das Projekt abzuschiessen. Und das wäre billig zu haben: 70 Prozent der Werte der neuen Spitalholding soll Basel-Stadt einschiessen, das Stimmrecht aber wollen sich beide Kantone brüderlich teilen.

Schon mit diesen Voraussetzungen wäre ein Referendum leicht zu gewinnen. In Basel ist die Ansicht mehrheitsfähig, die Stadt lasse sich vom Land über den Tisch ziehen. Beim Sorgenbarometer von TagesWoche und «bz Basel» letzten Herbst waren 70 Prozent der Teilnehmer dieser Meinung. Sollte nun bei einem möglichen Referendum noch die Baselbieter Sparwut bei der Uni in den Köpfen sein, wars das mit einer gemeinsamen blühenden Spitallandschaft.

Platzt der Spitaldeal, haben das Baselbiet und seine Spitäler ein existenzielles Problem. Das solide aufgestellte Unispital aber würde bloss im Wettstreit mit Genf, Zürich, Bern zurückfallen. Das Eigenkapital des Kantonsspital BL ist 2015 auf 28 Prozent abgesackt, jenes des Unispitals beträgt mehr als doppelt so viel.

Ein hoher Preis für das bisschen Folklore

Fast jeder zweite Baselbieter Patient lässt sich lieber in der Stadt behandeln als in Liestal oder auf dem Bruderholz: Tiefer kann das Misstrauen gegen die eigenen Ärzte nicht sein. Schon geistern durch den Landrat Ideen, die eigenen Spitäler auf dem freien Markt zu verscherbeln.

Sollten Anton Lauber und seine krawalligen rechten Landräte auf ihren extremen Sparwünschen bestehen, sollte die Universität zu Schaden kommen, wird die Spitalfusion in der Stadt beerdigt.

Das wäre ein hoher Preis für das bisschen Folklore, nach 1833 den Städtern wieder einmal den Stiefel gegeben zu haben.