Am Mittwoch wird das lang erwartete Baselbieter Kulturleitbild der Öffentlichkeit vorgestellt. Einer, der im Vorfeld skeptisch ist, ist Christoph Meury. Der Leiter des Theaters Roxy in Birsfelden findet, es brauche keine Kulturleitbilder, sondern neue Konzepte in der Kulturförderung.

Bereits mehrfach ist das Baselbieter Kulturleitbild angekündigt worden, leider aber ist das langersehnte Papier scheu wie ein Reh und meidet die Öffentlichkeit. Kurz und knackig und maximal 50 Seiten lang soll es sein und der Baselbieter Kultur Leitlinien vorgeben und den Verantwortlichen den Rücken für eine aktive Kulturpolitik stärken.

Ich bin skeptisch. Eine Baselbieter Kulturrevolution ist nicht zu erwarten. Aber vielleicht wird endlich etwas Erhellendes über die gemeinsame Schnittmenge zwischen der Baselbieter und der Basler Kulturpolitik gesagt.

Was kann man überhaupt von einem Kulturleitbild erwarten?

Vor rund einem Jahr wurde das Basler Kulturleitbild der Öffentlichkeit vorgestellt. Es wurde als Insiderpapier stillschweigend zur Kenntnis genommen und zu den Akten gelegt. Die Verantwortlichen sind auf die vollständige Auflistung der Kulturaktivitäten stolz und zufrieden, dass wieder einmal Grundsätzliches und Essenzielles gesagt wurde. Die zuständigen Politiker klopfen sich auf die Schultern und sind froh, dass keine wesentlichen Veränderungen ins Haus stehen.

Aber wer interessiert sich wirklich für Kulturleitbilder? Und verändern sie irgendetwas im kulturellen Alltag? Wird das Theater Basel, werden die Museen neu aufgestellt? Müssen wir uns als Zuschauerinnen und Zuschauer umstellen? Wird uns überraschend Neues geboten? Müssen wir künftig auf Gewohntes verzichten? Wird grundsätzlich Neues angedacht?

Klar, die vom Staat geförderte Kultur soll jetzt etwas aktiver vermittelt werden, heisst es etwa im Basler Kulturleitbild. Die Musiklandschaft soll insgesamt gestärkt, die Produktionsbedingungen der freien Szene sollen verbessert werden. Mit Ausnahme von ein paar Retuschen bleibt aber alles beim Alten. Im Verteilkampf gilt der Status quo. Den Etablierten sind die Geldflüsse weiterhin garantiert. Der Rest des Papiers besteht aus unproduktivem und theoretischem Kulturpalaver.

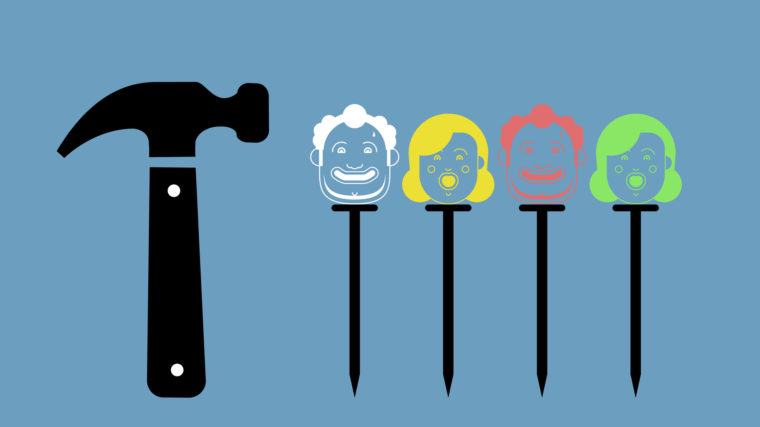

Solange wir den in sich geschlossenen Kulturmarkt nicht infrage stellen und Reformen nur an den schmerzfreien Rändern denken – also im nicht institutionellen, marginalen Off-Szenen-Bereich –, kann nichts Neues und Grossartiges entstehen.

Aufgeblähter Apparat

Ein wichtiger Teil des meist nur hinter vorgehaltener Hand kritisierten Kulturmarktes, quasi die Finanzkraft im Hintergrund und damit das Macht- und Epizentrum, ist die Kulturadministration – inklusive der dazugehörigen unzähligen Fachgremien, Jurys und Beratergruppen sowie der synergetischen Verlängerung durch die zahlreichen Kulturstiftungen.

Es ist ein gewaltiger Apparat, der mehr oder weniger synchron und gut geschmiert den kulturellen Output steuert und reglementiert. Zu viele verdienen hier gutes Geld und entscheiden in komfortabler Situation über Sein oder Nichtsein von Kultur. Und die Organisation wird immer mehr aufgebläht, um den kulturellen Wildwuchs in Basel zu domestizieren.

Ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung: Das Theaterfestival Basel wird von den Swisslos-Fonds der beiden Kantone je hälftig alimentiert, ergo sind auch die beiden Kulturabteilungen in die Evaluation und die Finanzierung der Veranstaltung involviert. Gleichzeitig wird das Festival von mindestens sechs namhaften Kulturstiftungen und vier Sponsoren finanziell getragen. Auch hier durchleuchten zahlreiche Experten Konzept und Budget, überprüfen Relevanz und Qualität des Geplanten.

Zu viele entscheiden über Sein oder Nichtsein von Kultur.

Alles in allem sind zwanzig Experten mit dem Festival beschäftigt. Auf der operativen Seite stehen diesen externen Experten und weiteren acht Mitgliedern des Trägervereins nur drei Macher aus der Festivalcrew gegenüber – ein unsinniges Kräfte- und Ressourcen-Missverhältnis. Aber das ist Teil der gelebten Realität.

Als Kenner der hiesigen Kulturszene weiss ich, dass es sich bei der Fördergeldvergabe um einen praktisch geschlossenen Kreislauf handelt. Kommt dazu, dass die Besetzung der Schlüsselpositionen in Fachgremien und Stiftungen in hohem Masse anfällig für eine «Amigo»-Bewirtschaftung ist. «Wer hat, dem wird gegeben», heisst die Devise, und dies langfristig und nicht zu knapp.

Eine Änderung tut Not. Die Schlüsselpositionen in der Kulturadministration müssten turnusgemäss neu besetzt werden. Analog einer Theaterintendanz, welche nach ein paar Jahren endet, müssten auch hier (bis hinauf zur obersten Kulturleitung) die Stellen in einem bestimmten Rhythmus neu vergeben werden. Der pseudodemokratischen Führung durch ein Heer von Kulturexperten, die sich in Fachgremien und Jurys fix installiert haben, wäre ein neues Leitungsmodell entgegenzusetzen.

Es sollten endlich Leute ans Ruder kommen, die auch tatsächlich Verantwortung übernehmen wollen und Entscheide transparent vertreten. Viele Kulturschaffende haben es satt, mit Leuten zu arbeiten, die sich stets hinter Gruppen- und Gremienmeinungen verstecken.

Persönlichkeiten statt Manager

Kurz: Es braucht weniger Manager, dafür mehr Persönlichkeiten. Das jetzt bestehende Heer an Kulturtechnokraten, die im Hintergrund agieren und lobbyieren, führt zu lähmenden Kompromissen und Denkbarrieren. Viele gute Projekte verlieren so an Schwung und müssen mit der Leuchtturm-Metapher künstlich am Leben erhalten werden. Was fatal ist, denn nicht jeder Event und nicht jede Institution ist ein «Leuchtturm» und nicht jedes Kulturzentrum ist a priori eine kulturelle «Brutstätte».

Ein gutes (und bereits viel diskutiertes Beispiel) ist das Kasernenareal und die zahlreichen disparaten Aktivitäten. Hier hätte man die Chance gehabt, gesamtheitlich zu denken, das Areal als grosses, integrales Kulturzentrum und als Stadtpark zu projektieren. Jetzt aber wird die Aufgabe an Architekten delegiert, die Aktivitäten werden in Einzelprojekten separiert und entsprechend marginalisiert behandelt.

Warum strebt man nicht einen gemeinsamen Musik-Campus an?

Analoges gilt im Musikbereich. Hier hätten die beiden Basler Halbkantone die Chance, gemeinsam etwas Neues und Einmaliges zu schaffen. Die Stadt will das Stadtcasino schon lange ersetzen, schlägt sich aber mit den Kollateralschäden des vom Volk abgelehnten Zaha-Hadid-Baus herum und laviert verzweifelt zwischen einer Sanierung und einem Eventualneubau. Auch der Kanton Baselland möchte endlich ein Musikzentrum haben.

Warum strebt man nicht einen gemeinsamen Musik-Campus an? Warum löst man den Problemstau nicht zusammen?

Ich schlage eine neue Musikhalle vor, einen Musikkomplex im Stil des Kultur- und Kongresszentrums Luzern. In Birsfelden gäbe es einen hervorragenden Standort für ein solches Projekt: die Sternenfeldstrasse.

Ein Kraftwerk für die Musik

Das Areal liegt direkt am Rhein, direkt neben dem Kraftwerk Birsfelden. Eine Anlage, die Anfang der 1950er-Jahre von Hans Hofmann realisiert wurde. Das architektonisch beeindruckende Ensemble, das eine grossartige Turbinenhalle, Schiffschleusen und Anlegestellen für Schiffe sowie ein Annexgebäude für Verwaltung und Technik umfasst, ist ein architektonisches Juwel. Die lichtdurchflutete Halle leuchtet weit nach Basel und ist als Riegel im Rhein zu einem unverzichtbaren Wahrzeichen geworden. An diesem spannenden Ort könnte eine neue Musikhalle als Architekturskulptur mit grosser Ausstrahlung gebaut werden.

Warum tut man sich in den beiden Basel so schwer mit grossen Würfen? Warum lassen wir uns nicht von anderen Städten inspirieren?

Ich war kürzlich in Valencia. Im trockenen Bett des Río Turia steht die «Stadt der Künste und Wissenschaften». Die futuristischen Gebäude des Valencianers Santiago Calatrava sind das neue Herz der spanischen Stadt.

Calatrava gehört wie Frank O. Gehry, Daniel Libeskind oder Rem Koolhaas zu den Architekten, die immer dann gerufen werden, wenn Städte nicht nur Gebäude, sondern Marksteine brauchen. Die «Ciudad de las Artes y de las Ciencias» – die «Stadt der Künste und Wissenschaften» – ist ein solches urbanes Ausrufezeichen. Für Bürgermeisterin Rita Barberá ist sie «Valencias Symbol des 21. Jahrhunderts».

Das Gebäudeensemble ist im einstigen Bett des Río Turia gewachsen, dort wo 1957 das Wasser über die Ufer trat und weite Teile des Stadtgebietes überschwemmte. Nachdem der Fluss weiträumig umgeleitet worden war, entstand im alten Flussbett Valencias neue grüne Lebensader. Ein zehn Kilometer langes Band aus Wäldern, Wiesen, Spiel- und Sportplätzen.

Die Krönung ist der Kultur- und Freizeitpark, für den Santiago Calatrava 1991 den Zuschlag erhielt. Der fast zwei Kilometer lange und 300 Meter breite Park mit Oper, Planetarium, Wissenschaftsmuseum und Meeresaquarium sollte die brachliegende östliche Peripherie wieder an die Stadt binden.

«Die Stadt der Künste und Wissenschaften hat die doppelte Funktion, Valencia zu verändern und der Stadt wieder eine Einheit zu geben», sagte Calatrava. «Als Valencianer, den diese Stadt geprägt hat, empfinde ich grossen Respekt und Stolz, an diesem Prozess mitgewirkt zu haben.»

Solche Grandezza, so viel Mut und Zuversicht fehlen leider in den beiden Basel.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 07.06.13