Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel ist der Dreh- und Angelpunkt beim Einbezug der Quartierbevölkerung in Fragen der Stadtentwicklung. Nun feiert es seinen zehnten Geburtstag. Im Interview äussert sich die Co-Leiterin Theres Wernli über die Nützlichkeit, aber auch die Schwierigkeiten von Mitwirkungsprozessen.

In Paragraf 55 der Basler Kantonsverfassung ist verankert, dass der Kanton die Quartierbevölkerung in seine Meinungs- und Willensbildung einbezieht, «sofern ihre Belange besonders betroffen sind». Das Stadtteilsekretariat Kleinbasel, das 2005 aus der Koordinationsstelle Unteres Kleinbasel hervorgegangen ist, sorgt dafür, dass dieser Verfassungsartikel konkret umgesetzt wird.

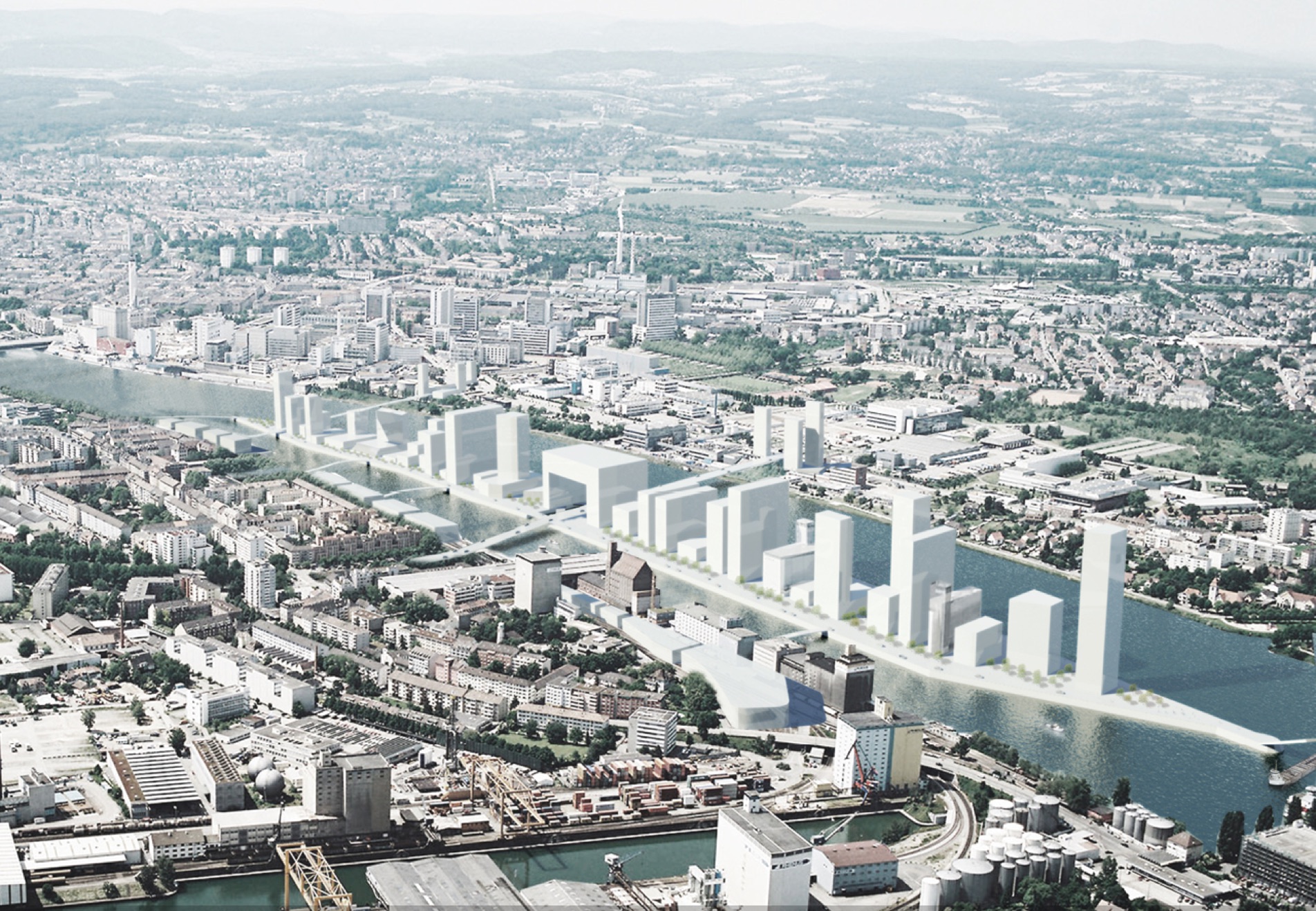

Als delegiertes Organ von nicht weniger als 47 Quartiervereinen und Organisationen im heterogenen Kleinbasel hat das Stadtteilsekretariat mittlerweile rund 25 Mitwirkungsprozesse organisiert – komplizierte wie etwa im Fall der Hafenentwicklung und einfachere wie im Fall der Spielplätze und Freiräume bei der Ackermatte/Giessliweg. Und vor allem viel mehr als die entsprechenden Stellen aus anderen Quartieren.

Seit 2008 ist Theres Wernli, Co-Leiterin des Stadtteilsekretariats, gefühlte 24 Stunden pro Tag für die Anliegen der Kleinbasler Bevölkerung unterwegs. Als «Miss Kleinbasel» sprach sie eine wichtige Staatsangestellte an, die ihr mitten im Interview mit der TagesWoche einen Blumenstrauss zum zehnten Geburtstag der Institution überreichte, der am Montagabend im Quartierzentrum Union gefeiert wurde.

Theres Wernli, Sie feiern den zehnten Geburtstag des Stadtteilsekretariats Kleinbasel. Sind es wirklich erst zehn Jahre?

Eigentlich sind wir 15 Jahre alt, es ist das älteste Stadtteilsekretariat in Basel. Die ersten fünf Jahre liefen unter dem Titel Quartierkoordination Unteres Kleinbasel, 2005 wurden dann mit der Verankerung des Mitwirkungsparagrafen in der Kantonsverfassung die Stadtteilsekretariate gebildet. Darum feiern wir den zehnten Geburtstag, obschon es uns eigentlich schon länger gibt.

Was gibt es zu feiern?

Wir feiern, dass wir in Sachen Mitwirkung doch einiges erreicht haben, dass die Kultur der Mitsprache im Quartier angekommen ist, dass sich die Menschen im Quartier, die von Vorhaben der Verwaltung betroffen sind, einbringen. Da hat sich einiges verändert. Wir empfangen auch hier im Laden Kundinnen und Kunden, die sich beraten lassen möchten, wie man zum Beispiel eine Petition für sichere Schulwege lancieren oder eine Einsprache gegen Mobilfunkantennen erheben kann. Ein Nebeneffekt der nonformalen Mitwirkung ist die formale: Die Menschen lernen viel über politische oder verwaltungstechnische Abläufe und schaffen sich damit die Fertigkeit, sich in verschiedenen Fällen, die sie selber betreffen, einzubringen und/oder sich zu wehren.

Das ist aber nicht von gestern auf heute geschehen?

Nein, das hat kontinuierlich zugenommen. Ich habe, als ich 2008 hier zu arbeiten begann, mit ganz kleinen Veranstaltungen vor rund 30 Anwesenden begonnen, heute kommen 100 bis 150 Menschen an eine Mitwirkungsveranstaltung.

Mussten Sie die Menschen zuerst motivieren sich einzubringen?

Ja, aber das ist auch unsere Aufgabe: Wir sind für den Dialog zwischen der Verwaltung und der Quartierbevölkerung zuständig. Übrigens: Nicht nur die Bevölkerung, auch die Verwaltung musste dazulernen.

Ich möchte noch das Projekt Feldberg 47 mit dem Zwischennutzungsprojekt Restaurant Feldberg und Lady Bar zur Sprache bringen. Das ist ja ebenfalls ein überschaubares Projekt. Wer soll nun an einem solchen Mitwirkungsprojekt teilnehmen? Nur die Anwohnerschaft oder auch das junge Publikum, das vom Grossbasel aus in den Club strömt?

Da sprechen Sie tatsächlich ein Problem an. Wer nimmt an solchen Prozessen teil? Es sind, grob zusammengefasst, besser gebildete Menschen, die Zusammenhänge nachvollziehen und verstehen können, und es sind ältere Menschen, die Zeit haben, oder solche, die in einem Verein engagiert sind oder in der direkten Nachbarschaft leben. Wir müssen uns Mühe geben, ein jüngeres Publikum zu erreichen. Über die Projekte Feldberg und Kaserne haben wir das in Ansätzen aber auch geschafft.

Es handelt sich hier um ein Zwischennutzungsprojekt, das offensichtlich einem Bedürfnis entspricht und inzwischen auch im Quartier akzeptiert zu sein scheint. In den Protokollen des Mitwirkungsprozesses ist nun aber statt von einem Club für das junge Ausgehpublikum von einem Austobe-Raum für Kinder zu lesen. Haben sich die jungen Teilnehmer letztlich nicht durchsetzen können?

Mitwirkungsprojekt Feldberg 47: «Ich habe nie gehört, dass ein Restaurant nicht mehr möglich sein soll.» (Bild: Hans-Jörg Walter)

Hier ist noch nichts endgültig beschlossen. Es ist von einem Raum die Rede, der sowohl als Restaurant, als auch für andere öffentliche Nutzungen brauchbar ist. Immobilien Basel-Stadt will sich bei der bevorstehenden Renovation nicht auf eine bestimmte Nutzung festlegen. Ich habe nie gehört, dass ein Restaurant nicht mehr möglich sein soll. Das mit dem Club ist eine andere Sache. Was für eine Zwischennutzungsphase möglich ist, muss es, vielleicht aus sicherheitstechnischen Gründen, für eine definitive Nutzung nicht unbedingt sein. Aber ich weiss über die aktuellen Details zu wenig Bescheid. Vielleicht kann ja ein schallisolierter Neubau im Hinterhof, wie er im Mitwirkungsprozess vorgeschlagen wurde, lautere Nutzungen aufnehmen – sofern er denn kommen wird.

Bei gewissen Projekten fühlen sich, wie Sie sagen, mittlerweile auch jüngere Menschen angesprochen. Wie steht es um die ausländische Bevölkerung, die ja im Kleinbasel stark vertreten ist?

Die erreichen wir nach wie vor viel zu wenig. Das beginnt beim Sprachenproblem, denn bei den Veranstaltungen wird deutsch gesprochen. In gewissen Fällen, wie zum Beispiel beim Dreiecksplatz, gehen wir direkt zu den Menschen, in die Läden, ins Coiffeurgeschäft. Aber alles in allem müssen wir zugeben, dass sich hier noch grosse Lücken auftun. Vielleicht haben wir das richtige Medium noch nicht gefunden, vielleicht müssen wir SMS-Befragungen machen.

Machen Mitwirkungsprozesse die Stadt lebenswerter?

Ja, weil man sich um die Stadtentwicklung kümmert, weil man zusammensitzt, um über konkrete Projekte zu sprechen. Ohne diejenigen, die sich um das Gedeihen des Quartiers kümmern, wäre die Stadt ärmer. Wenn gute Ideen zurückgehalten werden, können sie nicht zur Geltung kommen.