Es wirkt wie ein Triumph: Der Überwachungsstaat ist überführt. Zumindest weisen unzählige Kommentare zu Edward Snowden, «Prism» und der NSA in diese Richtung – und liefern gleichzeitig das Gegenmittel zum «Schnüffelstaat»: Datenschutz. Doch wie wirksam ist dieser wirklich?

Seit es Datenschutzgesetze gibt – das erste entstand 1970 im Bundesland Hessen – wird gegen die Computer geschossen, die den Staat angeblich zum «Grossen Bruder« machen. Wird Datenschutz eingefordert, ist George Orwells «Nineteen Eighty-Four» nicht weit. Mit einem Roman aus dem Jahr 1949, der von den totalitären Staaten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts handelt, werden die Gefahren einer computerisierten Verwaltung erklärt.

Auch wenn das triste Buch zu einer kulturpessimistischen Position passt: Die Funktionsweisen von staatlicher Kontrolle im Computerzeitalter erklärt es nicht. Wieso reissen die Überwachungsskandale trotz immer besserem Datenschutz nicht ab? Wie liesse sich ein Datenschutz denken, der die festgefahrene Mechanik zwischen technischer Entwicklung und staatlicher Kontrolle in Bewegung bringt? Vielleicht hilft ein Blick auf die Geburt des Datenschutzes, um weiter zu denken als nur bis «1984».

Ein Kind des Kriegs

Für den Datenschutz brauchte es zunächst einmal Daten. Versteht man darunter elektronisch verarbeitete Informationen, hängt ihre Existenz an digitalen Rechnern. Die ersten Computer waren Kinder des Zweiten Weltkriegs: In den 1930er- und 1940er-Jahren entstanden zwar auch in Deutschland und England digitale Rechenanlagen, für die Geschichte des Datenschutzes im deutschsprachigen Raum war aber ein Projekt in den USA entscheidend.

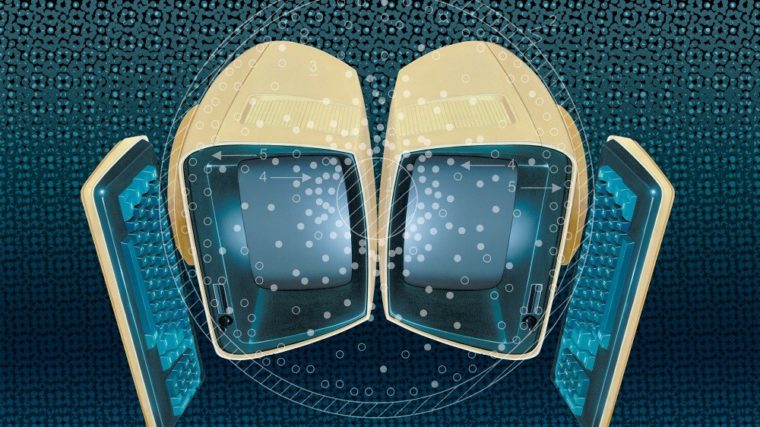

Eine Gruppe um den Mathematiker Norbert Wiener beschäftigte sich mit der Flugabwehr, genauer mit der mangelnden Treffsicherheit von Geschossen. Sie experimentierten an einem Rechenautomaten, der aus dem beobachteten Verhalten eines feindlichen Flugzeugs dessen zukünftige Position ableitete. Das eigene Geschoss richtete er automatisch am Ergebnis aus. Explosiv am Versuch war, dass der Rechner seine Voraussagen laufend an das Verhalten des anvisierten Flugzeugs anpasste. Der Zielautomat reagierte flexibel. Das erforderte eine schnellere Rechentechnik.

Im Zusammenspiel mit der Datenverarbeitung entstand eine neue Art von Kontrolle: Statt mit starren, universellen Regeln funktionierte diese lern- und anpassungsfähig. Die flexible Kontrolle machte in der Nachkriegszeit, unter dem Dach der Kybernetik, steile Karriere. Was unzählige Wissenschaftler und Manager faszinierte, fand auch zur Polizei.

Die Polizeimaschine

Eine lern- und anpassungsfähige «kybernetische Polizei» musste gar keine Verbrechen mehr aufklären. Wenn sie nur alle eingehenden Daten laufend auswertete, so der Traum um 1970, konnte sie Verbrechen präventiv verhindern. Die Polizisten mussten nur zu der Zeit an den Ort geschickt werden, wo ein Verbrechen erst begangen werden sollte. Wie Wieners Flugabwehr den Bombern sollte die Polizei den Verbrechern immer einen Schritt voraus sein. Die Macht des Computers schien die Utopie einer verbrechensfreien Gesellschaft zu ermöglichen.

Mit dieser Vision rannte ein gewisser Horst Herold offene Türen ein. Unter Willi Brandts sozialliberaler Regierung wurde Herold 1971 zum Präsidenten des deutschen Bundeskriminalamts gewählt. In seiner Amtszeit bauten die Techniker und Kriminalisten des BKA ein bundesweites polizeiliches Informationssystem auf. Es bot Zugriff auf ambitionierte Datenbanken, die den polizeilichen Informationsbedarf von gestohlenen Sachen über gesuchte Verbrecher bis zu Terroristen abdeckten. Die Fahndung veränderte sich grundlegend. Bis 1979 hatte sich das Personal des BKA verdoppelt, das Budget verdreifacht. Linke wie rechte Presse jubelte über die «weltweit modernste Polizeibehörde». Die Quote für aufgeklärte Verbrechen stieg rasant. Die Polizeimaschine lief wie geschmiert.

Ein Gesetz schützt vor Daten

Schon in der ersten Hälfte der 1970er war aber klar geworden, dass die Polizeimaschine nicht ohne Treibstoff lief. Die Qualität der Computerfahndung hing mit der Menge der gespeicherten Informationen zusammen. Je mehr Daten, desto effizienter die Polizei. Offenbar bestand ein Interessenkonflikt zwischen innerer Sicherheit und dem Schutz der Privatsphäre.

Dabei waren es die regierenden Sozialdemokraten und Liberalen selbst, die sich dafür einsetzten, den Umgang mit Daten rechtlich zu regeln. Sie waren es, die im Februar 1977 das erste Bundesdatenschutzgesetz bekannt gaben. Mit dem neuen Gesetz trat die Geschichte des Datenschutzes aber erst in ihre heisse Phase.

Wilhelm Steinmüller, ein Datenschützer der ersten Stunde, sah im neuen Gesetz keinen Schutz für die Bürgerinnen und Bürger, sondern einen Freibrief für die staatlichen Sicherheitsorgane: Noch hemmungsloser könnten sie damit persönliche Daten sammeln. Im Frühjahr 1977 stand Steinmüller mit seiner Skepsis noch im politischen Abseits. Schon ein Jahr später hatte sich das Verhältnis gedreht: Datenschutz schien dringlicher als Staatsschutz. Was war passiert?

«1984» war bereits vor 1984 Realität

Der «Deutsche Herbst» hatte die Bundesrepublik erschüttert. Die Krise erreichte ihren Höhepunkt, als die terroristische Gruppierung Rote Armee Fraktion (RAF) am 5. September 1977 Hanns Martin Schleyer entführte und 44 Tage später ermordete. Die Bundesregierung war nicht auf die Forderungen der Entführer eingegangen. Im Glauben an einen Fahndungserfolg des Bundeskriminalamts (BKA) hatte man auf Zeit gespielt. Wie sich zeigte, produzierte die automatisierte Polizei keine verbrechensfreie Gesellschaft, sondern eine Reihe von Ermittlungspannen und organisatorischen Fehlern. Eine gebannte Öffentlichkeit hatte zugeschaut, wie der Lack, Schicht um Schicht, von der glänzenden Polizeimaschine abgeblättert war.

Der Traum wurde zum Alptraum. Nach dem «Deutschen Herbst» verkehrte sich der mediale Jubel über die modernste Polizei in Entsetzen über den Überwachungsstaat, den diese angeblich hervorgebracht hatte. Die Kosten der «Computer-Polizei», vor allem der Eingriff in die Privatsphäre, wollte man nicht länger hinnehmen. Jetzt waren die polizeilichen Datensammlungen ein Skandal. Innenminister Werner Maihofer trat 1978 zurück, Horst Herold wurde 1981 in die Frühpension abgeschoben. Viele behaupteten, George Orwell habe sich verschätzt, «1984» sei bereits da.

Dabei war der Datenschutz eben erst rechtlich geregelt worden – mit breitem politischem Konsens. Als dieser mit Schleyers Tod zerbrach, kam eine breite und polemische Debatte über Datenschutz in Gang. Die Diskussion beruhigte sich erst mit dem Volkszählungsurteil von 1984 wieder. Darin kritisierte das deutsche Bundesverfassungsgericht den «Datenhunger» der staatlichen Verwaltung und etablierte das Recht auf «informationelle Selbstbestimmung». Orwells Dystopie schien noch einmal abgewendet, ein praktikabler Datenschutz möglich. Ausgerechnet im Jahr 1984 war die Geburt des Datenschutzes vollbracht.

Wer kennt Winston Smith?

Der eine oder andere Überwachungsskandal hat sich auch nach 1984 ereignet. Auf neue Praktiken der Datenverarbeitung wurde mit neuen Gesetzen reagiert. Auch der Fall von Snowden, «Prism» und der NSA folgt diesem Schema. Das ist natürlich schön. Aber ist es auch produktiv?

Tatsächlich verfügt der Datenschutz mit Auskunftspflicht, Zweckbindung oder Datenschutzbeauftragten über einige wirksame Hebel. Dennoch: Wenn Unternehmen oder staatliche Stellen Vorgehensweisen entwickeln, um das bestehende Gesetz zu umgehen, wird nur mit Verzögerung reagiert. Das öffnet den Raum für Skandale. Wer gerne triumphierend den «Überwachungsstaat» überführt, lebt damit komfortabel. Wer den Datenschutz verbessern will, sollte sich neuen Ideen zuwenden.

Die Denkanstösse sind da. Zum Beispiel der vom «Chaos Computer Club» geforderte «Datenbrief»: Wer eine grosse Datenbank betreibt, müsste betroffene Personen regelmässig informieren, welche Daten erfasst sind und wie sie verwendet werden. Bei Änderungen würde das Einverständnis der Betroffenen eingeholt. Die Informationspflicht, die in der Schweiz für besonders schützenswerte Daten bereits besteht, würde ausgebaut. Der Aufwand, Personendaten zu schützen, liesse sich stärker auf die Datenbankbetreiber überwälzen.

Auch wenn es stimmt, dass der Wandel untrennbar zur Datenverarbeitung gehört, muss der letzte Schluss der Weisheit mit dem Datenbrief nicht gefunden sein. Aber immerhin weist die Idee in eine produktive Richtung. Um diese weiter zu verfolgen, braucht man Winston Smith, die Hauptfigur in Orwells Roman «1984», nicht zu kennen.