Ihr Herz schlägt für den FCZ, YB oder den FCB. Und vor allem: für den Fussball. Ein Gespräch über Fangewalt und Kontrollwahn.

Das Treffen der drei grossen Schweizer Fussballclubs findet in Olten statt, wo auch sonst. Am runden Tisch des Restaurants Flügelrad sitzen Beiz-Mitbesitzer, Fussball-Poet und YB-Fan Pedro Lenz, FCZ-Anhänger und «Tages-Anzeiger»-Journalist Dario Venutti und der FCB-Präsident Bernhard Heusler. Drei Stimmen der Vernunft, die in der überhitzten Sicherheitsdiskussion rund um den Schweizer Fussball viel zu selten zu hören sind.

Pedro Lenz, wie ist das, wenn ein Poet Fussball schaut?

Pedro Lenz: Ganz normal. Ich bin emotional immer voll dabei. Je älter ich werde, desto mehr kontrolliere ich mich aber. Das Äusserste, was ich noch rufe, ist: «Fähnlimaa!» Nicht, um den Linienrichter zu beschimpfen, nur um ihm klar zu machen, dass er bei einem Offside sein Fähnchen auch zeigen soll. Als Jugendlicher früher war ich schon noch etwas frecher. Da habe ich schon auch mal das eine oder andere Schimpfwort gesagt.

Herr Heusler, Sie sitzen im Stadion ja im vornehmeren Bereich. Dort soll es allerdings auch nicht immer sehr vornehm zu und her gehen, wie man hört.

Bernhard Heusler: Ich sitze immer am gleichen Ort, wo man mich erkennt und wo ich meistens von den gleichen Leuten umgeben bin. Da benimmt man sich natürlich. Das geht dann manchmal fast ein wenig allzu ruhig und gesittet zu und her. Mein Sohn sitzt darum lieber woanders im Stadion. Es gibt natürlich in allen Sektionen das andere Extrem: Zuschauer, die ihre Emotionen einfach rauslassen und auch mal primitiv und rassistisch werden.

Und welcher Fantyp sind Sie, Herr Venutti?

Dario Venutti: Ich verfolgte die Partien während 10, 15 Jahren auf der Pressetribüne. Da habe ich mir angewöhnt, ruhig und analytisch zu sein. Es wäre ja auch peinlich gewesen, wenn ich mich als Journalist wie ein Fan benommen hätte. Seit ich nicht mehr als klassischer Sportjournalist arbeite, habe ich das Fansein wieder entdeckt. Ich gehöre noch zu jener Generation FCZ-Fans, die ein masochistisches Verhältnis zu ihrem Verein und zum Fussball überhaupt hat. Zur Generation vor dem Titel 2006, die sich noch über das Leid gefreut hat, das einem Match für Match fast schon perfekt serviert wurde.

Dann muss es Ihnen jetzt gut gehen.

Venutti: So paradox es tönt: ja.

Diese Lust am Leiden kennen Sie als YB-Fan sicher auch gut, Herr Lenz.

Lenz: Natürlich. Bei uns im Stadion gibt es einige älteren Mannen, so die Stumpenraucher, die schon nach dem ersten Fehlpass sagen, uii, das wird heute schon wieder nüt. Die kommen schon mit einer negativen Einstellung an den Match. Ich bin da anders. Ich weiss: Wir verlieren häufig, aber ich erwarte auch gar nicht unbedingt einen Sieg. Das sage ich auch immer meinem Göttibueb, wenn wir wieder mal gegen Basel verlieren: Hey, gewinnen kann jeder, aber anständig verlieren, dass muss man erst lernen. Natürlich wäre es auch mal schön, Meister zu werden. Aber jedes Jahr, das würde mich langweilen.

In dem Fall haben Sie ein Problem, Herr Heusler.

Heusler: Kein gravierendes. Aber es ist schon so. Heute kommen fast viermal so viele Fans ins Stadion wie in den 1990er-Jahren. Die Mehrheit unserer Zuschauer hat die weniger erfolgreiche Zeit noch gar nicht miterlebt. Das ist wohl auch der Grund, warum einige eine gewisse Niederlagen-Intoleranz entwickelt haben. Sie motzen dann recht bald, wenn es zu Beginn der Saison wieder einmal nicht so recht läuft.

«Natürlich wäre es schön, einmal Meister zu werden. Aber jedes Jahr? Das würde mich langweilen.» – Pedro Lenz

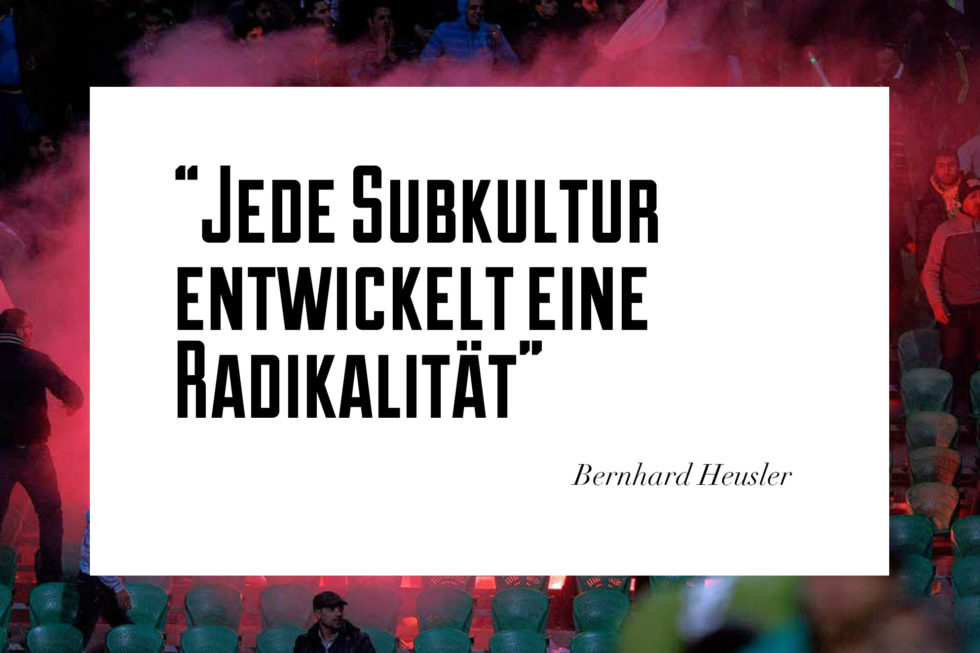

Was in allen drei Stadien gleich ist: In den letzten Jahren hat sich eine Ultra-Kultur entwickelt, die in der aktuellen Sicherheitsdebatte im Zentrum steht. Wie kam es dazu?

Heusler: Die Stadien waren in den 1970er- und 1980er-Jahren noch viel offener, durchlässiger. Die einzelnen Fansektoren waren noch nicht voneinander abgeriegelt. Erst mit dem Bau der neuen Stadien wurde der Zuschauerraum so stark segmentiert. Heute kann man nicht mehr hin und her spazieren. Heute ist man A oder B oder eben Muttenzerkurve und zwar für Jahre, und man denkt auch entsprechend. In den Kurven hat sich eine Subkultur entwickelt, die sich viel stärker noch als früher auf sich selbst konzentriert. Das ist das genau gleiche Phänomen wie bei den Spielern. Früher blieben die 10, 15 Jahre beim gleichen Verein und eigneten sich auch entsprechend gut als Identifikationsfiguren. Heute feiert man nicht mehr die Spieler, heute feiert man den Fussball und sich selber. Früher wollte man die eigene Mannschaft um jeden Preis gewinnen sehen, heute singt die Kurve «Erfolg isch nid alles im Läbe». Wir haben heute eine komplexere Situation als noch vor ein paar Jahren.

Venutti: Früher, im alten Letzigrund, gab es eine Beiz im Bauch des Stadions. Die Flachpassbar war ein Ort, wo sich Leute von der A-Tribüne, von der Gegentribüne und von der Südkurve nach dem Spiel trafen. Im neuen Stadion gibt es das nicht mehr. Die Leute, die an das gleiche Ereignis gehen, Anhänger des gleichen Clubs sind, haben keinen Ort mehr, wo sie sich austauschen. Das fördert die Segmentierung, das fördert den Rückzug in die eigene Welt.

Diese Welten wollen auch nichts miteinander zu tun haben.

Venutti: Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, die Kurven würden das Monopol aufs Fansein erheben. Dabei kann ich auch Fan sein, ohne in der Kurve zu stehen, selbst der in der VIP-Loge mit seinem Cüpli ist ein Fan. Die Segmentierung findet auch auf einer anderen Ebene statt. Ivan Ergic hat das mal schön aufgeschrieben: Die Ausdifferenzierung der Lebenswelten der Fussballer und Zuschauer, das begann bereits in den 1950er-Jahren und ist heute auf einem Höhepunkt. Der Fussballprofi und der Fan haben lebensweltlich nichts mehr miteinander zu tun.

Auf einem Höhepunkt befindet sich auch die Sicherheitsdebatte. Wie sicher oder unsicher ist es in den Stadien und darum herum?

Lenz: Ich bin jetzt auch schon 47 und verfüge als Sitzarbeiter nicht unbedingt über eine grosse physische Kraft. Trotzdem fühle ich mich nie bedroht. Aber ich kann natürlich frei entscheiden, wo ich lang laufe. Wenn ich das Gefühl habe, am Bahnhof geht es heiss zu und es hat viel Polizei, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Und wenn ich mit einem Göttibub zum Match will, dann gehen wir in den Familiensektor, und wir fühlen uns nicht unsicher. Aber klar: Es gibt Momente, die unschön sind.

Venutti: Mir fällt auf, dass vor allem jene ein Sicherheitsproblem sehen, die kaum je in einem Stadion sind. In meiner Nachbarschaft hat es ein paar Jungs, darunter erstaunlich viele FCB-Fans. Die versuche ich zu missionieren mit einem Besuch im Letzigrund. Auf meine Einladung hin fragen mich die Eltern meistens, ob das denn nicht gefährlich sei. Und ich antworte jedes Mal, dass man den Problemen gut aus dem Weg gehen kann.

Leidet die Gesellschaft unter Kontrollwahn?

Lenz: Kontrollwahn ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Aber es stimmt schon: das Sicherheitsbedürfnis ist in den letzten 20, 30 Jahren enorm gestiegen. Das hat auch positive Auswirkungen: Im Strassenverkehr zum Beispiel sterben heute im Vergleich zu früher sehr viel weniger Menschen, weil alle brav Gurten tragen. Gleichzeitig ist die Illusion einer risikofreien Gesellschaft entstanden. Rauchen, ungesund essen – alles soll verboten werden. Und falls morgen jemand hier auf der Treppe des Oltner Bahnhofes zu Tode stürzt, wird es garantiert mindestens zehn Politiker geben, die eine sofortige Einführung eines Obligatoriums für Doppelgeländer auf Bahnhofarealen fordern. Dabei kann es doch keine hundertprozentige Sicherheit geben. Kommt hinzu, dass Menschen keine reinen Vernunftstiere sind. Wir wollen auch mal rauchen und ungesund essen.

Heusler: Es ist heute tatsächlich extrem, wie schnell immer und überall versucht wird, aus schlimmen Ereignissen juristisch oder auch politisch Kapital zu schlagen. Ich habe das auch jetzt wieder beim Amoklauf in Newton gedacht. Für Trauer blieb da keine Zeit mehr. Die Anti-Waffen-Lobby setzte Präsident Obama schon am Tag nach dem schrecklichen Attentat unter Druck. Die Forderung nach einem restriktiven Umgang mit Waffen ist mir ja grundsätzlich sympathisch. Der Zeitpunkt stört mich aber extrem. Da bleibt ja gar keine Zeit mehr zum Trauern und zum Nachdenken.

Venutti: Ganz generell gibt es noch immer viele Leute, die glauben, gesellschaftliche Probleme liessen sich mit neuen Reglementen und dem Strafrecht lösen. Das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit.

Warum geben wir uns so leichtfertig dieser Illusion eines risikofreien Lebens hin? Weil wir in unserer Überflussgesellschaft mit Verlusten nicht mehr umgehen können?

Heusler: Gut möglich. Vor 20, 30 Jahren oder noch früher wurde man jedenfalls viel eher mit Verlusten konfrontiert, auch mit ganz schweren. Da musste man auch eher noch damit umgehen können. Seither ist so vieles selbstverständlich geworden, und damit ist natürlich auch die Sehnsucht nach Harmonie und Sicherheit gewachsen. Auch in meiner eigenen Wahrnehmung. Eine Schlägerei im Stadion wäre heute auch für mich ein Schock. Früher hätte man über ein, zwei Schläge vielleicht noch eher weggesehen. Ich will nicht sagen, dass die heutigen Ansprüche falsch sind. Nur, dass sie teilweise schon sehr weit gehen.

Lenz: Wenn früher ein Kind starb, hiess es: Der liebe Gott hat es so vorgesehen. Heute denkt man als Erstes daran, die Ärzte einzuklagen, weil es immer jemanden geben muss, der schuld ist, der einen Fehler gemacht hat. Der Fatalismus ist verloren gegangen.

Diese Erfahrung machen Sie ja auch im Fussball.

Lenz: Genau. Wenn YB wieder einmal hinten ist, gibts unter den Zuschauern einige, die einen richtigen Hass auf den eigenen Club entwickeln. «Scheisstrainer», «Scheissvorstand», «Scheissmillionäre», schreien sie dann runter auf den Platz. Dann muss ich sagen, hey Leute, rein statistisch gesehen stehen die Chancen, ein Spiel zu gewinnen, nur bei 1:3. Wer trotzdem das Gefühl hat, mit seinem Abo gleich auch noch Anrecht auf einen Sieg, auf den Meistertitel gekauft zu haben, ist im Fussball fehl am Platz.

«Es wird permanent versucht, das Problem grösser zu machen, als es tatsächlich ist.» – Dario Venutti

Manchmal schlägt diese Wut in Gewalt um. Was kann man gegen diese Ausbrüche tun?

Heusler: Das hat es gegeben, das darf man auch nicht beschönigen. Aber wenn ich überlege, wann ich mich gefährdet fühlte in einem Schweizer Stadion, dann war das in den 1970er- oder 1980er-Jahren, wo noch direkte Konfrontationen zwischen den Fans auf den Rängen im Joggeli stattfanden. Ein Restrisiko besteht immer.

Venutti: Im Vergleich zu den 1980er- und 1990er-Jahren ist es ruhiger geworden. Das lässt sich nachweisen. Jetzt könnten Politiker sagen: Okay, in den letzten 10, 15 Jahren haben wir etwas erreicht, wurden die Stadien quasi befriedet. Aber das Gegenteil ist der Fall: Es wird permanent versucht, das Problem grösser zu machen, als es tatsächlich ist. Also muss es politische Interessen dahinter geben. Und es bestehen kommerzielle Interessen: Es ist eine Sicherheitsindustrie entstanden, auch rund um Fussballspiele. Private Sicherheitsdienste haben doch Interesse daran, dass es klöpft, zum Teil provozieren sie es selbst.

Lenz: Auf Nulltoleranz kann man eine politische Karriere aufbauen. Wenn man nachfragt, ob es dadurch in St. Gallen weniger Probleme gebe als in Bern, wo mehr Dialog stattfindet, dann ist das Resultat nicht eindeutig. Wenn man behaupten könnte, dass wir mit Härte wirklich Sicherheit hinbekommen, die es sonst nirgends in der Schweiz gibt, dann könnte man sagen: Das ist das Modell. Aber so einfach ist es nicht. Es ist heute so wie einst in der Drogenpolitik. Es gab Leute, die behaupteten: Das lösen wir mit Nulltoleranz. Funktioniert hat es nicht.

Lassen sich die Probleme im Fussball – vor den Stadien oder drinnen – auf die Frage «Pyro Ja oder Nein» verkürzen?

Heusler: Ich denke, es ist in der Tat so, dass sich vieles, vermutlich zu vieles, auf die Pyro-Frage reduziert, und dass Pyro von vielen automatisch mit Gewalt gleichgesetzt wird. Tatsache ist doch, dass der Konflikt schon am Stadioneingang beginnt: Wie gehe ich mit einem mit Pyro in der Tasche erwischten Täter um? In acht von zehn Fällen ist dieser Umgang mit dem Erwischten der Auslöser von gewalttätigen Auseinandersetzungen.

Was tun? Das Verbot konsequent durchsetzen?

Lenz: Jedes Kind hat seine Freude, wenn es tätscht und chlöpft und tuet. Man muss einen Umgang finden mit den Pyros. Man kann jedenfalls nicht sagen: Das gibt es nicht.

Herr Heusler, Sie schütteln den Kopf.

Heusler: Einen geordneten Umgang gibt es in diesem Sinne nicht. Diejenigen, die Pyros gebrauchen, wollen keine inszenierte Pyro-Show, die von uns vorgegeben wird. Es kommt von aussen immer wieder die Idee: Macht es so wie früher, lasst sie aufs Feld stehen und Fackeln abbrennen. Das ist nun einmal nicht die Vorstellung von Selbstbestimmung in einer Kurve. Einfach tolerieren funktioniert auch nicht: Wir haben ein Gesetz, und damit ist das Abbrennen verboten. Der Punkt ist eher: Die Bestrafung wird uneinheitlich gehandhabt. Hier wird ein Auge zugedrückt, dort wird hart bestraft. Wenn ein Spieler auf dem Balkon eine Fackel anzündet, erhält er eine Strafanzeige. Dann fragt sich der Spieler, warum niemand von denen eine Anzeige bekommt, die unten auf dem Barfüsserplatz gezündet haben. Und die unten fragen sich, warum der Spieler da oben nur eine Anzeige bekommt und nicht ein Rayonverbot über drei Jahre samt Eintrag als Gewalttäter im Sport.

Sollte man den Sanktionskatalog entschärfen?

Venutti: Was würde passieren, wenn man Pyros legalisiert? Wenn man die Kurven und die Ultras als Gegen- oder Subkultur mit autonomen Zügen definiert, dann muss das, was als Norm, was als Recht und Ordnung vorgegeben wird, geritzt werden. Wenn man Pyros legalisiert, nimmt man ihnen das Provokationsmittel weg. Und was machen sie dann?

Eine neue Provokation suchen?

Heusler: Eine Kurve lebt immer weiter. Es werden Grenzen gesucht, man muss sich immer wieder zu einem gewissen Grad in der Gruppe bestätigen. Darum wird es in dieser Frage auch nie eine Einigung geben. Dabei gibt es ja auch ganz unterschiedliche Bewegungen und Haltungen in der Kurve, schon nur, was die Verwendung von Pyros anbelangt. Die einen sagen: Knallkörper werfen gehört zur Provokation dazu, andere lehnen das ab. Da sind die Schattierungen jetzt schon vielfältig.

Muss es im Umgang mit den Fans nicht so wie in der Erziehung laufen? Irgendwann braucht es klare Grenzen – und Sanktionen?

Venutti: Die Frage ist, ob man den Teenie noch erreicht, und was vorher passiert ist. Vergangene Saison, als der FCZ in St. Gallen heldenhaft aus dem Cup ausschied, nahm ich meinen Sohn mit. Er hatte seinen ersten Doppelhalter gebastelt, ein Blatt Papier genommen, FCZ draufgeschrieben und mit Klebestreifen an zwei Holzstäbe befestigt. Am Eingang sagt einer vom Sicherheitspersonal: «Damit kommt er nicht rein.» Ich wurde schier wahnsinnig, diskutierte zehn Minuten, sagte: «Wenn mein Sohn jetzt heulend auf der Tribüne sitzt, sind Sie verantwortlich.» Dann holte er seinen Chef, wir diskutierten nochmals, und schliesslich sagte er: «Okay, aber Holz ist eigentlich verboten.» Mein Sohn sass dann auf der Tribüne, der FCZ spielte zugegebenermassen miserabel, aber das war nicht der Grund, warum der Neunjährige seinen Doppelhalter nicht ein einziges Mal hervorholte: Er war eingeschüchtert. Das ist eine Folge der Politik, die sich auf die Kurven fokussiert und meint, ein Gewaltproblem zu lösen, damit aber Unzufriedenheit und Ärger im Stadion schafft.

«Vieles, vermutlich zu vieles, konzentriert sich auf die Pyro-Frage.» – Bernhard Heusler

Muss man Romantiker sein, um all das zu ertragen?

Lenz: Unbedingt. Ein echter Fussballfan ist immer ein Romantiker. Aus literarischer Sicht ist der Fussball ja ganz fest rückwärtsgerichtet. Was in der nächsten Saison passiert, weiss niemand. Aber die alten Geschichten kann man immer und immer wieder erzählen und die alten Helden dabei grösser und grösser werden lassen, bis sie Riesen sind – so wie der Karli Odermatt, auch wenn der natürlich wirklich ein Riese ist. Das ist die Romantik des Fussballs, das macht seine Kraft aus.

Und wer ist wichtiger – die Fussballer oder die Geschichtenerzähler?

Lenz: Grosse Fussballer sind immer auch grosse Figuren, untrennbar verbunden mit den Geschichten.

Heusler: Da sind wir jetzt an einem ganz interessanten Punkt angelangt. Das ist genau die Krux meines Jobs als Präsident. Ich habe häufig das Gefühl, ich bin in einer grossen Gruppe von Menschen, die alle die gleiche Mannschaft anspornen, aber alle anderen hundert schauen in die eine Richtung – und nur ich in die andere. Wir können die Emotionen nie ganz teilen, das macht meinen Job manchmal freudlos. Aber wenn auch ich wie ein Fan denken und immer nur rückwärtsschauen würde, dann nähme der FC Basel nur noch Spieler mit tollen Namen unter Vertrag, die nicht halten, was sie zu versprechen scheinen. Seien wir ehrlich: In Basel wird es sogar noch eine ganze Reihe von Fans geben, die das Gefühl haben, wir könnten auch den Karli noch bringen, zumindest für die letzten Minuten.

Lenz: Und Alex Frei wäre sicher auch noch ein paar Jahre für einige Goals gut gewesen …

Heusler: Genau, so denken die Leute. Und darum muss ich sie immer wieder enttäuschen. Es bringt dann nichts, wenn ich ihnen zu erklären versuche, dass ich meinen Blick in die Zukunft richten muss.

Eine Erfahrung, die Sie auch jetzt wieder beim Trainerwechsel von Heiko Vogel zu Murat Yakin gemacht haben?

Heusler: Extrem. Bei allen Trainerwechseln, ebenso wie beim Abgang von Goalie Franco Costanzo. Da reagieren einige, als hätte ich ihnen einen Freund entrissen. Und wenn ich mit ihnen rede, merke ich bald, wie sehr sie den jeweiligen Spieler oder Trainer verklären, weil sie ihn ja gar nicht kennen.

Im Erfolgsfall finden sich Fans erstaunlich schnell mit dem Verlust eines Freundes ab.

Venutti: Erfahrungsgemäss reichen drei Siege. Fussballfans sind eben auch sehr opportunistisch.

Und etwas alleine. Warum haben die Fans eigentlich keine Lobby?

Lenz: Ich bin mir nicht sicher, ob sie keine Lobby haben. Es gibt professionelle Fanarbeiter, die Verbände machen Lehrgänge für Fanarbeiter und Sicherheitsleute. Um die ganze Fanarbeit ist eine Art Sozialarbeiternetz entstanden.

Venutti: Das reicht noch nicht für eine Lobby. Eigentlich wäre diese Subkultur für die linken Parteien eine sogenannte Klientel. Aber es ist nicht so. Ich stelle im Gespräch mit linken Politikern fest, dass schnell das Hooligan-Bild der 1980er-Jahre durchdringt. Der Hooligan von damals ist dumpf, rechtsextrem und gewalttätig. Diese Elemente werden auf die Kurven von heute übertragen, und obwohl es diesen Hooligan vielleicht auch heute noch gibt, hat er nichts mehr zu sagen. Aber Politiker denken sich den Fan so. Aber auch von rechts werden die Fussballfans kaum eine Lobby erhalten.

Ist den Linken das Fussball-Business suspekt, die Riesensaläre, der Drang des unbedingten Gewinnenmüssens?

Lenz: Wenn ich vernünftig wäre, ginge ich sicher nicht an einen Match, um einem zuzuschauen, der mit so wenigen Stunden Arbeit pro Woche eine Million verdient, so viel Geld, wie ich es nie verdiene werde. Ich lasse da die Unvernunft spielen. Fussball ist mehr als Logik und Vernunft.

Heusler: Auf der einen Seite gibt es die kommerzialisierten Fussballclubs, die man relativ einfach und pauschal in die Ecke stellen kann: Die funktionieren dem Geld nach, zahlen Millionengehälter, oben auf der Tribüne sitzen irgendwelche dumpfbackige Präsidenten auf ihren Geldsäcken, die sich um nichts anderes kümmern als um den Stutz. Und auf der anderen Seite haben wir die Fans, die – zum Teil auch selbstverschuldet – gerne auch als Mob dargestellt werden, die sich nicht outen, die nicht Gesicht zeigen. Eine Lobby funktioniert nur, wenn man Köpfe hat. Die Sicherheitsdebatte hat dazu geführt, dass sich bestimmte Gruppen immer einheitlicher anziehen und noch stärker vermummen. Es gibt immer mehr FCB-Fans, die auch nicht mehr Rotblau tragen.

Venutti: Welche autonome Bewegung will schon in der Politik eine Lobby haben? Aber abgesehen davon: Es gibt schon aufgeklärte Linke, die den Unterschied zwischen Hooligan und Ultra begriffen haben. Sie schreckt aber das Männerbündlerische ab. Diese starren internen Regeln, an die man sich halten muss innerhalb der Gruppierung, die sich nach aussen abschottet und keinen Einblick gewährt.

Wohin führt das, die Fandebatte, die ständige Verschärfung der Sicherheitsmassnahmen?

Lenz: Die Fans, die nicht ganz so radikal sind, werden sich irgendwann sagen: Nein, das ist mir zu kompliziert, nach Genf zu fahren, wenn es dort vor dem Spiel noch ewig lange Kontrollen gibt. Die können dann ja wieder vermehrt an «Erst-Liga-Mätsche» gehen. Ich jedenfalls werde es so machen.

Heusler: Mein Schreckensszenario ist Italien. Dort gibt es Politiker, die den Clubs vorwerfen, sich zu wenig von gewalttätigen Fans zu distanzieren. Darum würden sich auch gerade die Familien nicht mehr sicher fühlen in den Stadien. Das mag ein Grund sein für die vielen leeren Plätze, ist aber nur die eine Seite des Problems. Die andere sind die veralteten Stadien, die rigorosen Sicherheitsvorschriften. Das macht den Matchbesuch mühsam. In der Schweiz müssen Clubs stark aufpassen, dass es nicht auch bei uns so weit kommt. Denn so einzigartig ist das Produkt Super League von der Qualität her auch nicht, dass niemand darauf verzichten könnte. Wobei ich jetzt auch nicht dramatisieren will: Das geplante Hooligan-Konkordat gibt ja nur Massnahmen vor, die in der ganze Schweiz möglich sein sollen, aber nicht zwingend umgesetzt werden müssen.

In Basel wird das Konkordat aller Voraussicht nach abgelehnt. Und in Zürich und Bern?

Venutti: Bei uns in Zürich wird das Referendum gegen den Beitritt voraussichtlich zustande kommen – und mit 80 Prozent der Stimmen abgelehnt werden.

Heusler: Sollte das verschärfte Konkordat bei uns angenommen werden, wären die Folgen schwer abzuschätzen. In Basel setzen wir schon seit Längerem auf den Dialog: mit den Fans und mit den Behörden. Das werden wir auch künftig so halten.

Venutti: Eigentlich würde ich mit euch jetzt aber lieber noch über einen anderen Aspekt des Fussballs zu sprechen kommen, den schönsten vielleicht: Wer ins Stadion geht, der versucht doch immer auch, einen Teil seiner Kindheit zurückzuholen.

Lenz: Ganz wichtig! Da kommen Erinnerungen auf, gell, an den Moment etwa, in dem man das erste YB oder FCZ-Leibchen in den Händen hielt. Diese Freude. Oder fast noch besser ist, wenn man wieder selbst auf dem Platz steht, ich mit der Autoren-Natio-nalmannschaft. Gut, mit meinen 47 Jahren habe den Rücken kaputt, und seckeln mag ich auch nicht mehr. Aber das Herz, das Herz ist wieder das eines Zehnjährigen, wenn ich schutte, und auch die Ideen, komm, gib denn Ball, dann schick ich dich steil …

Venutti: Ja früher! Ich Fan von Jure Jerkovic, der spielte damals beim FCZ – und wie! Dann kommt er auch noch aus dem gleichen Gebiet wie ich …

Lenz: Ich dachte mir: Du siehst fast so aus wie er …

Venutti: Eigentlich wurde ich also aus Zufall FCZ-Fan, Jerkovic hätte genauso gut bei YB oder beim FC Basel spielen können. So ähnlich wie mir ist es sicher auch anderen Fans gegangen. Ihr Fantum hat immer etwas Zufälliges, etwas Spielerisches auch. Das geht in dem ganzen Irrsinn leider vergessen, bei dieser Sicherheitsmaschinerie der Polizei und der Militarisierung der Kurven.

Eine sorgfältige Zusammenfassung der Sicherheitsdebatte liefert der Jahresbericht von Fanarbeit Basel.

Langenthal-Moutier – Pedro Lenz muss man gehört haben.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 21.12.12