Die Behörden drängen auf noch schärfere Kontrollen in Schweizer Sportstadien. In Basel formiert sich politischer Widerstand.

Das Ziel ist ein hehres: Sicherheit rund um Sportveranstaltungen in der Schweiz. Und die Lösung scheinbar eine einfache. Zumindest, wenn es nach der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) geht. Was sie am 2. Februar an Massnahmen auf den Weg gebracht hat, bedarf keiner Interpretationen: Es geht um Verschärfung und Repression im Umgang mit Fans und um drakonische Abstrafung jener, die auffällig werden. «Wer nicht spurt, sieht nie mehr ein Stadion von innen», sagte der Berner Regierungsrat Hans-Jürg Käser vorige Woche in Bern, «nur das nützt.»

Das neue Konkordat gegen Gewalt an Sportveranstaltungen geht einen weiteren Schritt in jene Richtung, die die Schweizer Politik seit Jahren meist unter öffentlichem Applaus gegangen ist: härtere Massnahmen und Strafen, die oft nicht nur jene betreffen, die sich an Matches nicht zu benehmen wissen, sondern alle Stadionbesucher kollektiv. Der Fan als Feindbild.

Doch jetzt scheint der Punkt erreicht, an dem sich der Widerstand auch jenseits von Fankurven und Sportclubs regt. Denn es sind ganz grundsätzliche Fragen, die sich stellen. Wenn sich Sportfans Kontrollen im Intimbereich unterziehen müssen, wenn ihnen vorgeschrieben werden soll, mit welchem Verkehrsmittel sie an Fussballmatches reisen, dann hat Markus Mohler ein Problem. Nicht weniger als «einen Eingriff in die Grundrechte» sieht der ehemalige Kommandant der Kantonspolizei Basel-Stadt in den Regelungen der KKJPD. Zu diesen Massnahmen gehören zudem Rayonverbote, die einem Verurteilten verbieten, sich während Matches rund um Stadien aufzuhalten. Und als noch härtere Strafe Meldeauflagen, die einen Betroffenen verpflichten, sich an Spieltagen bei der Polizei seines Wohnorts zu melden.

Der Widerstand wächst in Basel

Auf politischer Ebene wächst der Widerstand besonders in Basel-Stadt. Bereits in der Vernehmlassung des neuen Konkordats hatte sich der Regierungsrat kritisch geäussert (Basel-Land siehe hier). Nun versuchen die SP-Vertreter Tobit Schäfer und Kerstin Wenk im Grossen Rat eine Allianz gegen das neue Konkordat zu schmieden.

Mit Erfolg, zumindest soweit sich das zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen lässt. Nach ersten Gesprächen haben sie auch in den anderen Parteien schon Verbündete gefunden – Brigitta Gerber und Urs Müller (beide Grünes Bündnis) zum Beispiel, Markus Lehmann (CVP) oder Heinrich Ueberwasser (SVP). Verhindern können sie eine Verschärfung des Konkordatstextes nur in ihrem eigenen Kanton. Dennoch könnte dieses Nein aus der Sportstadt Basel für die restliche Schweiz eine starke Signalwirkung haben.

Die Gegner setzen aber ohnehin nicht nur auf politischen Widerstand. Tobit Schäfer will mithilfe eines Anwaltes mit einer abstrakten Normenkontrolle ans Bundesgericht gelangen, damit dort die Verfassungsmässigkeit der neuen Bestimmungen beurteilt wird. Mehrere Vertreter der Muttenzerkurve hätten ihm dafür bereits die Unterstützung zugesichert, auch in finanzieller Hinsicht, sagt Schäfer.

Die Frage der Verhältnismässigkeit

Dieser rechtliche Widerstand ist dringend nötig. Das jedenfalls sagt der Basler Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor Markus Schefer. «Das Bundesgericht ist zwar sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, ein Gesetz als verfassungswidrig zu taxieren. Mit einer differenzierten Begründung würde es aber wohl schon dafür sorgen, dass die Bestimmungen nur relativ eng ausgelegt werden können», sagt er.

Schefer selber ist bei der Beurteilung des Konkordats sehr viel weniger zurückhaltend, als die Richter in Lausanne es voraussichtlich sein werden. «Es gibt immer diese Wellen, bei denen jedes Mittel recht scheint, um gegen eine bestimmte Personengruppe vorzugehen. Diesmal trifft es die Fussballfans», sagt Schefer: «Dabei gehen die Verhältnisse verloren.»

Seine Vorbehalte gegen das Hooligankonkordat fangen an bei einzelnen Bestimmungen wie jener über die Meldeauflagen, die seiner Ansicht nach «viel zu vage» sind, und geht weiter über die verschärften Strafen: «Bis zu drei Jahre Rayonverbot – das ist massiv übertrieben. Und die Androhung, die Meldepflicht im Falle eines einzigen Versäumnisses zu verdoppeln, ist sogar krass unverhältnismässig.»

«Intimkontrollen gehen zu weit»

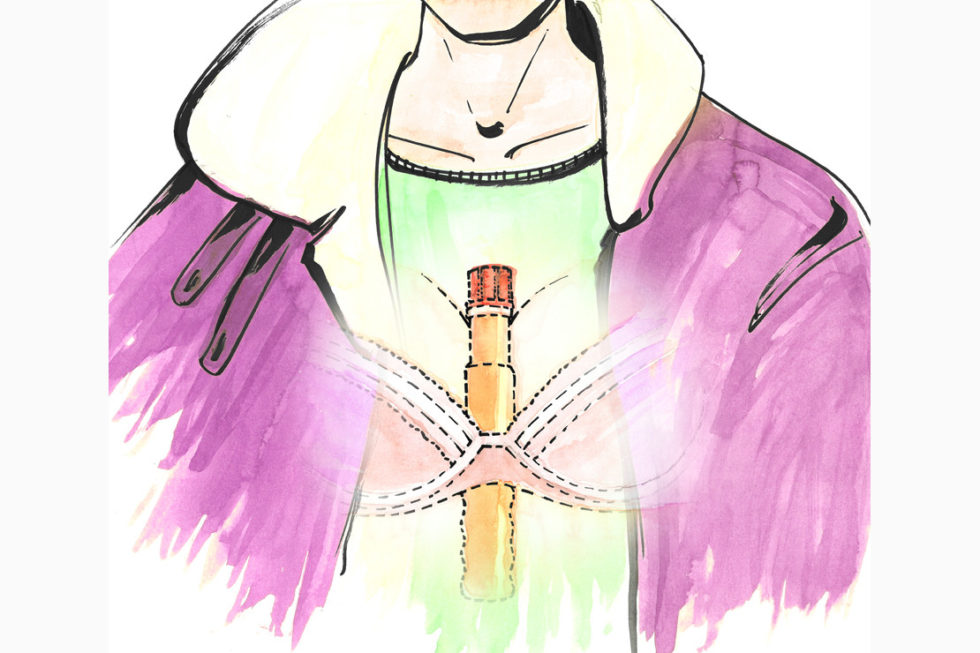

Noch mehr stören ihn aber die angekündigten Körperkontrollen an den Eingängen. Damit möglichst niemand mehr irgendwelche Feuerwerk- oder Knallkörper ins Stadion schmuggeln kann, sollen die privaten Sicherheitskräfte die Matchbesucher über den Kleidern am ganzen Körper abtasten dürfen. Im Falle eines «konkreten Verdachtes» sollen laut Konkordatstext zudem Polizisten eingeschaltet werden, welche die «Untersuchungen» im «Intimbereich» durchzuführen haben. «Einzelnen Fans nicht nur unter den BH und die Unterhose zu schauen, sondern allenfalls sogar noch in die Körperöffnungen – das wäre ein schon fast unvorstellbar invasiver Akt und ginge im Rahmen eines Fussballspiels viel zu weit», hält Schefer fest.

Kritik erntete die KKJPD in der Vernehmlassung auch vom Fussballverband SFV, der in der Bewilligungspflicht, mit der den Clubs enorme Auflagen gemacht werden können, den geordneten Spielbetrieb gefährdet sieht. Fanarbeit Schweiz, die Dachorganisation von derzeit sechs Fanprojekten, die an die Clubs angegliedert sind, reagierte noch dezidierter: Das Konkordat sei nicht geeignet, die Gewalt einzudämmen, sondern im Gegenteil kontraproduktiv. Oder mit anderen Worten: Der Übereifer der Behörden und Sicherheitskräfte könnte zu noch mehr Konflikten an den Stadioneingängen führen.

Erst im September 2010 wurde ein Konkordat in Kraft gesetzt. Es war die Fortschreibung des Bundesgesetzes zur Wahrung der inneren Sicherheit BWIS, landläufig das «Hooligangesetz», das die Schweiz im Zuge der Euro 2008 verabschiedet hatte. Die Änderung des Konkordats begründet die KKJPD nun mit zunehmender Gewalt bei Sportveranstaltungen und ständig steigenden Kosten.

Wo die innenpolitischen Hardliner wie Ständerätin Karin Keller-Sutter ein immer schlimmeres Bedrohungsszenario durch Besucher von Sportanlässen zeichnen (siehe Der domestizierte Fan), sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Was Stadion- und Rayonverbote anbelangt, nahmen die Fälle zwischen 2009 und 2010 ab. 2009 kam es laut Bundesamt für Statistik zu 327 Verzeigungen, 2010 sank diese Zahl um sieben Prozent — und dies bei fast 1000 Spielen in den beiden höchsten Ligen im Fussball und Eishockey und vor über vier Millionen Besuchern in den Stadien. Statistisch betrachtet, kam eine Verzeigung wegen einer Gewalttat auf 13 000 Zuschauer; bei schweren Gewalttaten betrug das Verhältnis 1:750 000.

Die Gesprächsebene verlassen

Doch die öffentliche Wahrnehmung von Vorfällen und deren Aufarbeitung in den Medien, zumal dann, wenn die Ausschreitungen massiv sind und mit machtvollen Bildern unterlegt werden können, hat zu einer Stigmatisierung von Fans geführt, vor allem jener in den Kurven der Fussballstadien. Das Bundesamt für Polizei (die am 9. Februar 2011 veröffentlichten neuen Zahlen gibt es hier) geht im Umfeld von Fussball- und Eishockeyspielen von 200 bis 300 Personen mit hoher Gewaltbereitschaft aus, sogenannten Hooligans; 1500 bis 2000 Personen können nach der Einschätzung von Fedpol eine situative Gewaltbereitschaft aufweisen.

Als einzige Reaktion darauf drehen Politik und Justiz an der Repressionsschraube. Mit rund 90 Polizeibeamten, die im Schnitt bei einem Spiel im Einsatz sind. Ein über mehrere Jahre gepflegter nationaler runder Tisch mit allen Akteuren wurde im vergangenen Herbst aufgelöst. Die Bedenkenträger aus Verbänden, Vereinen und der Fanarbeit waren nicht mehr erwünscht, und die KKJPD nahm das Heft in die Hand. Bezeichnend ist, dass in Keller-Sutters Heimatkanton gerade Fanarbeit St. Gallen aus der Taufe gehoben wurde und die Kantonsregierung – ausser einem Zustupf aus dem Lotteriefonds – keine finanzielle Unterstützung für die sozioprofessionelle Arbeit gewährte. Zum Vergleich: In Basel teilen sich der FCB und die beiden Halbkantone die Kosten von Fanarbeit Basel.

Wenn das Problem schon so gravierend sein soll, wie es Politik, Polizei und Justiz vorgeben, so verwundert umso mehr, dass der runde Tisch als einzige Kommunikationsplattform aufgegeben wurde. Als in Deutschland Ende Oktober Fans von Dynamo Dresden in Dortmund erst in den Strassen wüteten und dann den Gästesektor in bengalisches Feuer tauchten, wurde an einem runden Tisch umgehend eine «Task Force Sicherheit» beschlossen. Dort sollen aktuelle Entwicklungen und Lösungsmodelle diskutiert werden. In der Schweiz wird nicht mehr geredet, jetzt wird gehandelt. Zumindest vordergründig.

In der Bundesliga wird vermehrt gezündet

Der Blick über die Grenze lohnt sich auch deshalb, weil das repressive Vorgehen der Sicherheitsbehörden in Deutschland eine Zeit lang als beispielgebend galt. Dass sich Gewaltexzesse in die unteren Ligen verlagerten, geriet dabei allerdings aus dem Fokus. Jetzt wird die Bundesliga vom Thema Pyrotechnik eingeholt, und spätestens seit Dortmund wird das Thema breit und leidenschaftlich diskutiert.

Zunehmend wird in Bundesligastadien gezündet, die Ultraszenen sind gewachsen, sind zum wesentlichen Stimmungsfaktor in den Stadien geworden und tragen ihr Selbstverständnis in die Öffentlichkeit. Und dazu gehört auch eine Form der Auflehnung gegen Repression und Gängelung. Ihre Initiative zur Legalisierung von Pyros ist vorerst gescheitert.

Die Bundesliga erlebt eine Entwicklung, die in der Schweiz schon vor vielen Jahre vorweggenommen wurde. Jetzt sieht der deutsche Sozialwissenschaftler Gerd Dembowski, der sich seit mehr als 15 Jahren mit den Fanszenen beschäftigt, bedrohliche Tendenzen in der aktuellen Debatte, spricht von «Repressionsfantasien» und sieht «englische Verhältnisse» auf die Bundesliga zukommen (siehe Text links).

Von Sündenfällen wie dem Platzsturm in Basel am 13. Mai 2006 abgesehen, abgesehen auch von Einzelfällen, in denen Fackeln als Waffe missbraucht wurden, reduzieren sich viele Probleme im Schweizer Fussball auf das Verbot von Pyro-Technik. An den Eingangstoren wird danach gefahndet, in der Regel von privaten Sicherheitskräften. In den Stadien wird versucht, mittels aufwendiger Videotechnik jene zu ermitteln, die brennende Fackeln in die Höhe halten, sich vermummen und hinter den Doppelhalterfahnen der Kollegen verbergen, um nicht identifiziert zu werden. Ein Katz-und-Maus-Spiel.

Die Jugendbewegung in den Kurven

Die Fans, die den Einsatz von Pyrotechnik als Ausdruck ihrer Fankultur betrachten, lassen sich von den Verboten nicht abhalten. Diese Fans in den Kurven sind mehrheitlich männlich und zwischen 16 und 25 Jahre alt. Fanarbeit Schweiz beschreibt die Szene so: «Fankurven haben sich zu einer Jugendbewegung mit dem Charakter einer Subkultur mit eigenen Wertvorstellungen und Ausdrucksweisen entwickelt.» Selbst der Spielabbruch in Zürich am 2. Oktober 2011 lässt sich schliesslich auf verletzte Pfadfinderehre zurückführen: GC-Fans hatten FCZ-Fahnen gestohlen und präsentierten sie beim Derby verschandelt. Das entschuldigt den Wurf eines brennenden Pyros in eine Menge nicht, taugt aber genauso wenig für eine pauschale Kriminalisierung.

In den Kurven erhöhen Verbote eher den Anreiz, Fackeln und Petarden ins Stadion zu schmuggeln. Das führt zu heiklen Momenten, etwa dann, wenn jemand aus dem Verkehr gezogen werden soll und sich andere solidarisieren. Im Mai vergangenen Jahres kam es im Letzigrund bei Eingangskontrollen zu verheerenden Szenen von wütenden FCB-Fans, die Abgrenzungszäune auf Sicherheitspersonal warfen.

Was kaum beleuchtet wurde in der Berichterstattung über diese Eskalation der Gewalt: Einzelne Mitarbeiter der Sicherheitsfirma Delta hatten es in der Vergangenheit – das belegt eine Enthüllung des «Blick» vom März 2010 – speziell auf FCB-Fans abgesehen und in Internet-Netzwerken maliziös angekündigt, sich auf deren Besuch zu freuen. In Zürich wurden also alte Rechnungen beglichen.

In der Pyro-Frage geht es letztlich auch um den Gewaltbegriff. Dass 1000 Grad heisse Fackeln gefährlich sein können, ist das eine. Aber ist es verhältnismässig, wenn bereits das Mitführen einer bengalischen Fackel mit einer Gewalttat gleichgesetzt und ebenso bestraft wird? Es reicht ein Blick auf die baulichen Gegebenheiten, um zu verstehen, dass Szenekenner sagen, dass es hundert Wege gibt, um Pyros in ein Stadion zu bringen. Doch allein um Bengalo-Schmuggler zu erwischen, hat sich inzwischen ein riesiger Apparat aufgebaut.

Über schlechte Laune an den Eingangstoren und in den Kurven der Stadien braucht man sich daher nicht zu wundern. Im Ergebnis sieht es so aus: Die klassische Konfrontation von rivalisierenden Fangruppen – auch durch eine aufwendige Trennung durch die Sicherheitsdispositive – fand zuletzt weniger statt. Dafür sind die Polizei und die privaten Sicherheitskräfte zum neuen Feindbild geworden.

Hochsicherheitstrakt in Luzern

Wie Gästefans in der Schweiz behandelt werden, dafür liefert Luzern ein typisches Beispiel. Erst im vergangenen Juli wurde die schmucke Swissporarena eröffnet. Der Eingang für die Gästefans ist extrem beengt, und der Sektor gleicht mit seinen dicken, die Sicht einschränkenden Gitterstäben eher einem Hochsicherheitstrakt. Die Fans des FC Zürich machten am vergangenen Wochenende klar, was sie davon halten: 500 Supporter besorgten sich Tickets für den Nachbarsektor – der Gästeblock blieb verwaist.

Ein anderer Beleg dafür, dass Fussballreisende andernorts nicht wie Gäste empfangen werden, sondern eher der Eindruck entsteht, es ginge gegen Schwerverbrecher oder Terroristen, ist die Situation in Bern. Dort hat man, auch um die Einsatzstunden der Polizei zu reduzieren, einen mobilen Zaun von der Bahnstation Wankdorf zum Stade de Suisse konstruiert. Durch diesen Korridor sollen die Gäste vom Extrazug ins Stadion gelangen, was Sicherheitsdirektor Reto Nause einen «Raubtierkäfig» nannte. Darauf pfiffen die Fans des FC Basel. Vergangene Saison sorgten sie dafür, dass der Extrazug der SBB bis zum Hauptbahnhof fuhr, von wo rund 1000 Schlachtenbummler durch die Innenstadt zum Wankdorf pilgerten. Sehr zum Missfallen wiederum von Nause.

Das alles zeigt nur, was in den vergangenen Jahren mit erheblichem Aufwand unternommen wurde, um für angeblich mehr Sicherheit zu sorgen – und die Kosten zu senken. In den letzten Jahren wurde aber eher hoch- als abgerüstet. Und neue und schärfere Gesetze werden wieder Geld verschlingen, wenn sie durchgesetzt werden sollen. Stattdessen könnte man versuchen, die Spirale von Aktion und Reaktion zu durchbrechen, könnte man eine Entkriminalisierung in der Pyro-Frage wagen, an die Selbstregulierungskräfte in den Kurven glauben und sich auf die wirklichen Gewalttäter konzentrieren.

Neben den Links im Text finden Sie auf der Rückseite eine Übersicht über die angefügten Dokumente.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 10.02.12