Es war einmal das Poesiealbum, dann kam Facebook. Eine kleine Kulturgeschichte über das Freundesammeln.

Freunde zu haben ist gut, das stellt man schon als kleines Kind fest. Allein im Sandhaufen zu sitzen, ist langweilig. Niemand nimmt einem die Schaufel weg, keiner will die schön geformten Kuchen kaufen, niemand bestaunt den tollen Tunnel. Freunde sind wichtig zum Erlernen von Sozialkompetenz, allein lässt sich schlecht streiten und wieder versöhnen, etwas teilen ebenso wenig. Freunde sind da, wenn es einem schlecht geht, mit Freunden teilt man Geheimnisse, mit Freunden hat man es lustig. Freunde sind aber auch nützlich.

Wozu hat man Freunde?

«Die Freundschaft ist ein Vertrag, durch den wir uns verpflichten, kleine Dienste zu erweisen, damit wir in den Genuss grösserer kommen», definierte der französische Philosoph Montesqieu vor über zwei Jahrhunderten diese Form der zwischenmenschlichen Beziehung ziemlich unromantisch. Uneigennützigkeit mache die echte Freundschaft aus, halten dem andere entgegen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich bei den meisten irgendwo in der Mitte.

Jedenfalls merkt schon ein Schulkind, dass es je nach Wahl seiner Freunde einen besseren oder einen schlechteren Platz in der Klassengemeinschaft einnimmt; sich mit einem Verlierer zusammenzutun, beinhaltet die Gefahr, selbst als Verlierer zu gelten. Auch die Anzahl Freunde ist nicht unwichtig: Je mehr ich habe, lernt das Kind, desto bedeutender wird die Freundschaft mit mir.

Der wohl berühmteste Freundesammler aller Zeiten ist der 27-jährige Amerikaner Mark Zuckerberg. Er, dem man einen rücksichtslosen und ausschliesslich von Eigennutz getriebenen Umgang mit Freunden nachsagt, hat mit Facebook die weltweit grösste Freundesammler-Plattform gegründet. Und ist damit einer der reichsten Menschen der Welt geworden, sein Vermögen wird auf 17,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Je mehr, desto wichtiger

Mehrere Hundert Millionen Menschen haben sich auf Facebook registrieren lassen und – sammeln Freunde. lch weiss nicht, wie viele Freunde Zuckerberg auf der Plattform ausweisen kann, aber es sind sicher unzählig viele. Aber auch andere, weniger prominente Zeitgenossen haben via Facebook Hunderte, gar Tausende Freunde gesammelt. Es ist anzunehmen, dass sie vielen darunter noch nie in ihrem Leben begegnet sind. Muss man ja auch nicht – Anfrage bestätigen genügt, und schon ist wieder einer dazugekommen. Wer, ist ziemlich egal. Hauptsache, der hat auch viele Freunde. Dann ist er irgendwie von Bedeutung und man gehört ebenfalls zum Kreis der Bedeutenden. Seinen Liebeskummer anhören muss man sich ja deswegen nicht, und falls einem doch einmal einer dieser Freunde etwas zu nahe treten sollte, genügt ein Anklicken und er ist draussen.

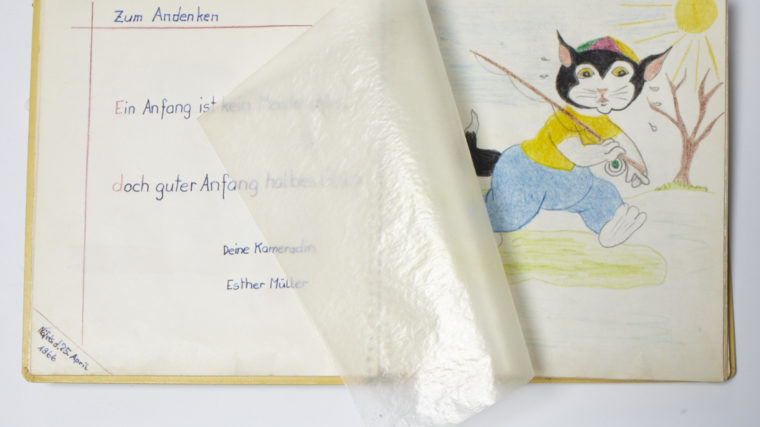

Das war früher nicht ganz so einfach. Obwohl – wir wollen jetzt ausnahmsweise einmal nicht das Einst und Heute moralisch gegeneinander abwägen. Der Brauch, den Ertrag des Freundesammelns zeigen zu können, begann gemäss Wikipedia schon im 16. Jahrhundert. In dieser Zeit ist das Poesiealbum entstanden, damals noch Stammbuch genannt. Darin liess man Freunde sich mit Namen, Wappen und Spruch eintragen, später kamen Widmungen und Zeichnungen dazu. Im 19. Jahrhundert war das Poesiealbum besonders bei Mitgliedern von literarischen Zirkeln, die so ihre Verse zum Besten gaben, en vogue. In Kinderhände geriet das Poesiealbum erst in den 1950er-Jahren.

Eine Mädchenangelegenheit

Ich hatte selbstverständlich auch eins. Und wie heute auf Facebook war es wichtig, dass sich möglichst viele Freunde im Album verewigten. Damals taten sie das allerdings statt mit Fotos und Youtube-Filmen mit blumigen Zeichnungen und moraltriefenden, für Kinder meist unverständlichen Versen. Der Renner «Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heitern Stunden nur» ging ja noch einigermassen; doch was wollte mir wohl Kurt sagen, der schrieb: «Du bist der Herr deiner Worte, aber einmal ausgesprochen, beherrschen sie dich»? Oder Annamarie: «Eines ist Not, Deinem Leben mitzugeben geistiges Brot»? Schwindelerregend hoch, das Niveau damals.

Ausserdem – ein bisschen wählerischer als die heutigen Facebook-Freundesammler war man auch. Zumindest solange man die Wahl hatte. So durften immer zuerst die wirklich guten Freundinnen etwas hinein zeichnen und schreiben. Auch der Lehrer und die Geschwister kamen an die Reihe, auf den Eintrag des Lehrers konnte man besonders stolz sein. Damit erhielt man quasi die Bestätigung, dass er einen mag. Jedenfalls erhielt irgendwann, aber erst, wenn schon viele Seiten gefüllt waren, auch der eine oder andere Bub das Album. Zuerst der, auf den man heimlich ein Auge geworfen hatte. Zuletzt der, den man nicht so toll fand. Ich schreibe von «man», weil die anderen Mädchen in der Klasse genau gleich vorgingen. Poesiealben waren eine Mädchenangelegenheit. Ich hatte das fast vergessen. Aber die Reaktion eines Mannes, von dem ich wissen wollte, ob er als Kind auch ein Poesiealbum besessen habe, fiel etwa so aus, wie wenn ich ihn gefragt hätte, ob er gerade laut gefurzt habe. Entsetzen und Empörung. Ein Bub hatte doch kein Poesiealbum! Buben besiegelten Freundschaften mit Blut, sagte er, nicht mit Blümchen und Gedichten.

Buben mögens schneller

Klar, jetzt erinnere ich mich: Deshalb waren auch manche Einträge von Buben so lieblos und schludrig, dass ich nachbessern musste. Das tat ich wirklich hin und wieder, mein Album war schliesslich meine Visitenkarte – mein Nachweis, dass ich viele und gute Freunde hatte.

In den 1990er-Jahren waren die Kinder dann endlich emanzipierter, auch Buben begannen, schriftlich Freunde zu sammeln. Das Buch hiess nun allerdings nicht mehr Poesiealbum, sondern schlicht «Freundschaftsbuch». Weder musste man sich mit Zeichnen abmühen noch ein Versli brünzeln. Alles war vorgegeben – Lieblingstier, Lieblingsband, Lieblingsserie, das will ich werden – diese Fragen musste man nun nur noch ausfüllen, dazu sein Foto einkleben, und fertig war der Freundschaftsbeweis. Logisch, dass das bei den Buben besser ankam.

Laut einer nicht repräsentativen Umfrage im Bekanntenkreis steht das Freundschaftsbuch heute noch hoch im Kurs bei den Kindern. Aber nur solange, bis sie auf Facebook ihr erstes Profil erstellen dürfen – wo sie viel schneller viel mehr Freunde sammeln können. Webcode: @ahhvi

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 16/12/11