Das Hyperwerk, Institut für postindustrielles Design, kommt ohne herkömmliche Regeln aus. Das verspricht viel Luft, aber auch wenig Boden. Was machen die Studenten dort eigentlich? Ein Besuch am Tag der offenen Tür.

Also ich gehe da jetzt rein ins Hyperwerk und stelle die Studenten zur Rede. Weil etwas provokant ist es schon, was man auf der Website zu lesen bekommt, wenn man sich informieren will.

«Das Institut Hyperwerk ändert sich ständig, und das ist gut so.» So heisst der erste Satz auf der Seite der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, und er sagt bereits aus, dass man eine bündige Beschreibung des Hauses wahrscheinlich nicht finden wird.

Weiter unten steht dann: «Im Studium der Prozessgestaltung entwirft und erprobt man Pilotprojekte zum gesellschaftlichen Umbau. Die Entwicklungen von Digitaltechnologie, Klimaerwärmung und Globalisierung erhöhen den Bedarf an umfassend konzipierten Strukturen und Strategien.»

Alles ziemlich meta

Das ist schon wieder recht vage. Es heisst wohl: Am Hyperwerk erlernt man kein Handwerk, sondern wie man etwas aufgleist. Man lernt nicht, wie man Produkte herstellt, sondern wie man Strukturen und Strategien entwirft. Ziemlich meta. Da muss man schon mal nachfragen.

Auf zum Basler Dreispitz also, wo das Hyperwerk zusammen mit anderen Instituten der Hochschule für Gestaltung und Kunst (HGK) neue Räume bezogen und im vergangenen Herbst die Arbeit aufgenommen hat. Heute, am 8. Januar, wird «Open House» gefeiert und die Studenten vom Campus der Künste präsentieren ihre Institute. Auf den Gängen sind junge Leute unterwegs und strahlen das Selbstbewusstsein aus, dass sie mit Entschiedenheit und ohne Erklärungsnot etwas machen, was irgendwie anders ist.

Einige basteln an grünen Tiermasken und verbinden Lautsprecher mit einem Laptop, der DJ raucht Elektrozigarette. Jemand schiebt einen selbstgeschreinerten Holzsessel auf Rollen durch die Gegend und bringt einen Mitfahrer von A nach B. Der Mitfahrer ist damit beschäftigt, ein Formular auszufüllen. Ich schrumpfe vor mich hin. Wie beginnen?

Die Anderen mal machen lassen

Ich biege in einen Werkraum, in dem zwei Männer verschiedenen Alters an einem elektronischen Gerät hantieren. «Seid Ihr vom Hyperwerk?» Sie wenden sich um einen Viertelkreis von ihrer Arbeit ab. «Ja», sagt der Ältere. «Er Schüler, ich Lehrer.» Sie drehen sich zurück. «Und was macht Ihr da?» «Das ist ein 3D-Drucker.» Wieder Rückenansicht.

Das wars noch nicht. Ich gehe einen Raum weiter und mime Interesse für einen Büchertisch. Ich muss den Modus ändern, um hier etwas herauszufinden. Wieder zurück auf dem Gang lasse ich mich in eine kleine Ratlosigkeit fallen. Da klingelt hinter mir eine Veloklingel, und der Mensch mit dem fahrbaren Holzstuhl steht da. Ob ich eine Taxifahrt wolle. Bestens. Ich sinke ab und lasse ihn machen.

Die Fahrt ist leider nur kurz. Und das Formular. Dafür geht es zum Essen, der Taxifahrer schiebt mich in das Restaurant, das die Hyperwerkler in einer Woche für diesen Tag der offenen Tür aufgebaut haben.

Ein Platz ist noch frei. Dozenten bei dem Projekt waren ehemalige Studenten des Instituts, die jetzt als die sogenannten Gastronauten unterwegs sind.

Nun sitzen wir an einem länglichen Tisch und bekommen von den Hyperwerkkellnern kleine Gefässe vorgesetzt. Erst eins, dann drei, dann fünf, alle mit dem gleichen Inhalt, nur bei jedem Gast verschieden. Also zum Beispiel ich Randen, sie Fleischball. In der zweiten Runde haben wir es verstanden. Man soll tauschen, der Weg zum Glück geht über soziale Kompetenz.

Das Essen war fast richtig gut, hat aber auf jeden Fall Spass gemacht. Kaffee konnte man leider nicht eintauschen, deswegen jetzt runter in die Kantine und Pappbecher besorgen. im Rauchereck raffe ich mich auf und spreche einen jungen Menschen mit Hyperwerkaufkleber auf der Brust an. «Was machst du hier?» Er ganz locker, das treffe sich gut, er sei zuständig für das Hypermagazin und mache heute eine fortlaufende Talkshow, die im Livestream übertragen werde. Ob ich ihm meine Fragen nicht vor der Kamera stellen wolle.

(«Hypermagazin», Interview ab 4:23:00)

Als ich dann noch einen anderen Studenten anspreche, der auf dem Gang in der Gegend herumsteht, sickert der Hyperwerk-Groove langsam in mich hinein. Was er da mache? Er bewache sein Gerät. Es hängt über ihm an der Decke und besteht aus einer Pappwand, die mit einem unsichtbaren Lack bemalt ist. Der Lack wird durch die Bestrahlung mit einem Laser für kurze Zeit sichtbar. David Safranek hat eine vergängliche Schreibmaschine gebastelt.

Aber wofür nur? «Für meinen Seelenfrieden», sagt er. Vielleicht wird mal etwas daraus, vielleicht auch nicht. Er probiert es aus, weil er die Idee dazu hatte. Das Hyperwerk bietet ihm die Blase, in der er nicht darüber nachdenken muss, wie sich das Produkt verkaufen lässt, oder wie es mit Sinn ausgestattet werden kann.

Diese Blase hat auch einige strukturelle Regeln. Wer am Hyperwerk studieren möchte, reicht keine Mappe ein, sondern schreibt ein Motivationspapier. Noten für Module gibt es zwar, doch die geben die Dozenten und die geprüften Studenten gemeinsam. Hauptthema im Studium ist dann nicht die Durchführung eines Lehrplans, sondern die Studenten setzen sich mit der Frage auseinander, was sie tun wollen. Eben: Prozessgestaltung.

Das funktioniert häufig ähnlich, wie der Besuch am Tag der offenen Tür. Man guckt den Anderen zu, fragt, was sie tun, wird aufgefordert mitzumachen, und merkt dabei womöglich, was man selber anreissen will.

Dabei sind etliche produktive Leute aus dem Studium hervorgegangen. Benedikt Vögtli ist Multimedia-Experte beim SRF. Nelly Riggenbach ist Unternehmensberaterin. Zwei Andere haben die Website «Codecheck» aufgezogen, auf der man den Warencode von Lebensmitteln eingibt und nachlesen kann, was genau in und hinter den Produkten steckt.

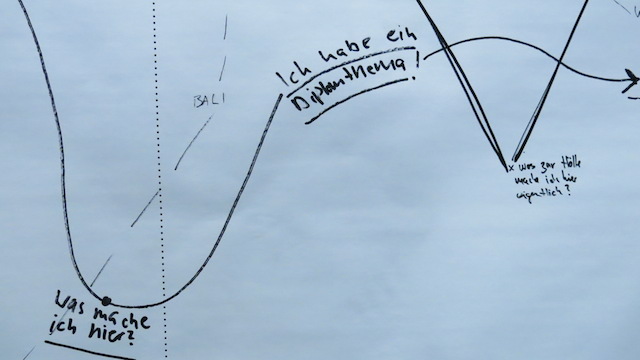

Auf der anderen Seite gibt es natürlich viel Gelegenheit, sich zu verlieren. Sehr schön illustriert das ein Diagramm, das im Hyperwerk an der Wand hängt. Ein paar Studenten haben dort mit einem Graphen eingezeichnet, wie sie ihr Studium am Hyperwerk wahrnehmen.

Doch diese Frage gehört wie gesagt dazu. Scheitern, Verwerfen, nichts Wissen, neu Erwägen sind Zustände und Handlungen, an deren Produktivität man hier glaubt. In den eigenen, etwas pathetischen Worten des Instituts:

Andere Studenten kommen von einer ganz anderen Seite. Romana von Gunten ist 32 Jahre alt und seit längerer Zeit dabei, zwei Kinos zu übernehmen, die ihre Eltern in Solothurn betreiben. Klare Zukunft also. Trotzdem ist sie vor zweieinhalb Jahren ans Hyperwerk gekommen und übt seitdem, von pragmatischen Überlegungen weg zu kommen.

Kinos stecken in der Krise, auch in Basel schliessen sie eher, als dass sie öffnen. Von Gunten will ihre Kinos nicht weiter betreiben, sondern mit der Zeit neu denken. Dafür hat sie im Rahmen ihres Studiums eine Reise gemacht und Leute befragt, was sie am Kino stört.

Eines der Worte, auf das sie dabei immer wieder gestossen ist, ist Unflexibilität: des Programms, der Anfangszeiten, der Bestuhlung. Nun spinnt sie Gedanken, wie man ein Kino umbauen könnte, je weniger konkret, desto besser. Denn was alles nicht geht, das weiss sie von Haus aus sowieso. Das wird ihre Diplomarbeit sein.

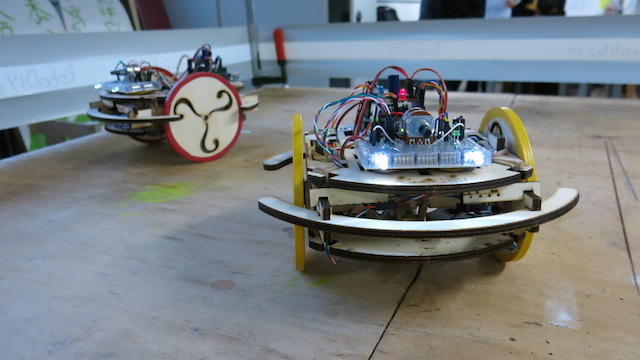

Inzwischen bin ich seit vier Stunden im Hyperwerk, habe philosophiert, verzehrt und mich umfassend abgeregt. Zum Schluss erinnere ich mich noch einmal daran, dass Einige auch einfach ferngesteuerte Roboter bauen.

Nett und schön. Andere können es wahrscheinlich besser. Und ein bisschen wie im Tollhaus ist es hier am Tag der offenen Tür schon.

Zugleich kann man sich fragen: Warum scheinen eigentlich die Leute vom Hyperwerk die Freaks zu sein, und nicht die Anderen? Auch wenn ich es, ehrlich gesagt, versucht habe, einen wirklichen Haken habe ich hier nicht gefunden.