In seiner neuen Ausstellung «Die ungerahmte Welt» zeigt das HeK virtuelle Realitäten. Das ist interessant, kunsthistorisch bedeutend und künstlerisch hochstehend. Aber in erster Linie: Wow.

VR ist tatsächlich so ein Zwischending: Weder ganz virtuell noch wirklich real. Und Menschen in VR-Brillen sehen zuerst einmal richtig bescheuert aus. Sie sind ja noch da, während sie in eine andere Welt abtauchen. Sie taumeln durch die künstliche Landschaft, die sie umgibt, und wissen doch, dass sie sich weiterhin in einem Raum im «Haus für elektronische Künste» im Dreispitz befinden.

Und da sie sich dessen bewusst sind, aber etwas anderes sehen, entsteht ein tapsiger Tanz mit suchenden Händen, um nicht gegen eine Wand oder andere Besucher zu laufen, immer irgendwie wissend, dass sie da sind und doch woanders. Natürlich sehr zur Belustigung der Umstehenden.

Kunst weg vom Sockel

Hinter der Ausstellung steht Kuratorin Tina Sauerländer. Sie ist kein Fan davon, die Kunst auf den Sockel zu heben, wie dies im 20. Jahrhundert mit verschiedenen Bestrebungen immer wieder getan wurde. «Das hat dazu geführt, dass ein Grossteil der Bevölkerung keinen Zugang zur Kunst mehr hat.» Für Sauerländer ein grosser Verlust.

Doch gerade die digitalen Technologien könnten nützlich sein, diese Distanz wieder zu überbrücken, denn «VR eröffnet die Möglichkeit, dass man mit demselben Gerät, welches man vielleicht zu Hause schon benutzt, Kunst erfährt». Selbst in seiner einfachsten Form, das Handy in einer Pappkiste mit zwei Linsen vor dem Gesicht (Google Cardboard), ist der Effekt des virtuellen Raumes verblüffend. So zu sehen, ist neu. Und in der Ausstellung im HeK wird dies dank Sauerländer nun in allen möglichen Facetten erfahrbar.

Weder neu noch ganz so virtuell, wie man meinen möchte

Der Wunsch nach Immersion ist nicht neu. Bereits in den 1950er- und 1960er-Jahren versuchten Künstler vermehrt, sich von der Form des klassischen, begrenzten Bildes zu befreien. Ende der 1960er-Jahre hat die Gruppe «Experiments in Art and Technology» um die Ingenieure Billy Klüver und Fred Waldhauer und die Künstler Robert Rauschenberg und Robert Whitman, kurz E.A.T., den Grundstein für dieses neue Kunstverständnis gelegt: Sie konstruierten zusammen mit über 70 anderen für die Expo ’70 in Osaka einen Kuppelbau, der mit Nebel, Spiegeln, Ton und beweglichen Elementen – ein Techno-Exzess – vor allem darauf abzielte, die Besucher ordentlich zu verwirren und sie in eine Welt zu entführen, in der sie sich alleine zurechtfinden mussten.

«Die Qualität der Erfahrung sollte durch die Möglichkeit gesteigert werden, dass sich die Zuschauer frei bewegen können, dass sie sich entscheiden und Verantwortung für ihr Erlebnis übernehmen müssen, aber dafür auch Freiheit und Mitbestimmung erhalten,» so Klüver über den Pavillon.

Der Betrachter ist das Zentrum

Andere haben mit weniger Technik versucht, ein ähnliches Ergebnis zu erzielen: James Turrells bunte aber schummrige Lichtboxen sind ebenfalls so etwas wie die Vorläufer zu den virtuellen Realitäten, in denen wir uns heute bewegen: künstliche Räume, die die Zuschauer umgeben und welche ihre Begrenzungen verschwimmen lassen.

Pinocchios Nase erschnüffelt Kunstwerke. (Bild: HeK)

Sauerländer betont, wie entscheidend es ist, dass man nicht auf einen Bildschirm blickt, sondern selbst das Zentrum des Bildes wird: «Bei VR nimmt man den Bildschirm nicht mehr als Bildschirm wahr, sondern man ist selber Mittelpunkt der virtuellen Realität, man kann selber entscheiden, wo man hingeht, und man spürt die Grössenverhältnisse der Umgebung. Das sind die wesentlichen Neuerungen auch zu jedem IMAX-Kino und anderen immersiven Erlebnissen.»

Pinocchio, nacktes Hochhausgerüst und grässliche Donuts

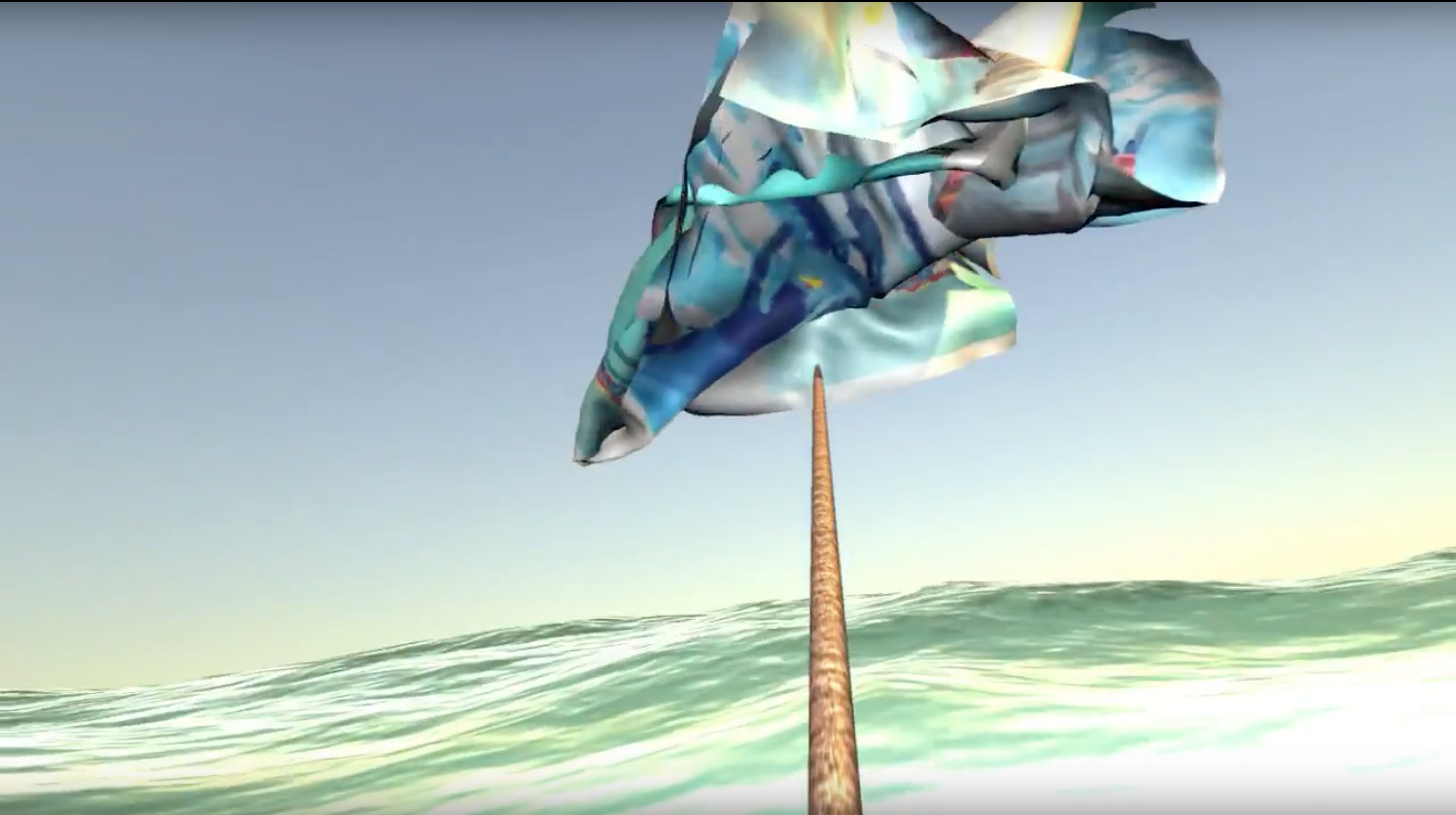

Die Arbeiten in der Ausstellung gehen das Thema auf verschiedenste Weisen an. In der Arbeit der Amerikanerin Rachel Rossin fischt man mit einer Pinocchio-Nase im Wasser nach Gemälden, Marc Lee versetzt uns in die Stadt unserer Wahl, indem ein nacktes Hochhausgerüst je nach Bedarf mit den Bildern (und Geräuschen) des Zielortes, die es von diesem auf sozialen Netzwerken gibt, überzogen wird, wie mit einem Kleidungsstück. Mélodie Mousset lässt uns derweil unzählige Gliedmassen wachsen und verbiegt ihren eigenen, virtuellen Körper zu einem grässlichen Donut.

Virtueller Couturier: Marc Lee kleidet Baugerüste ein. (Bild: HeK)

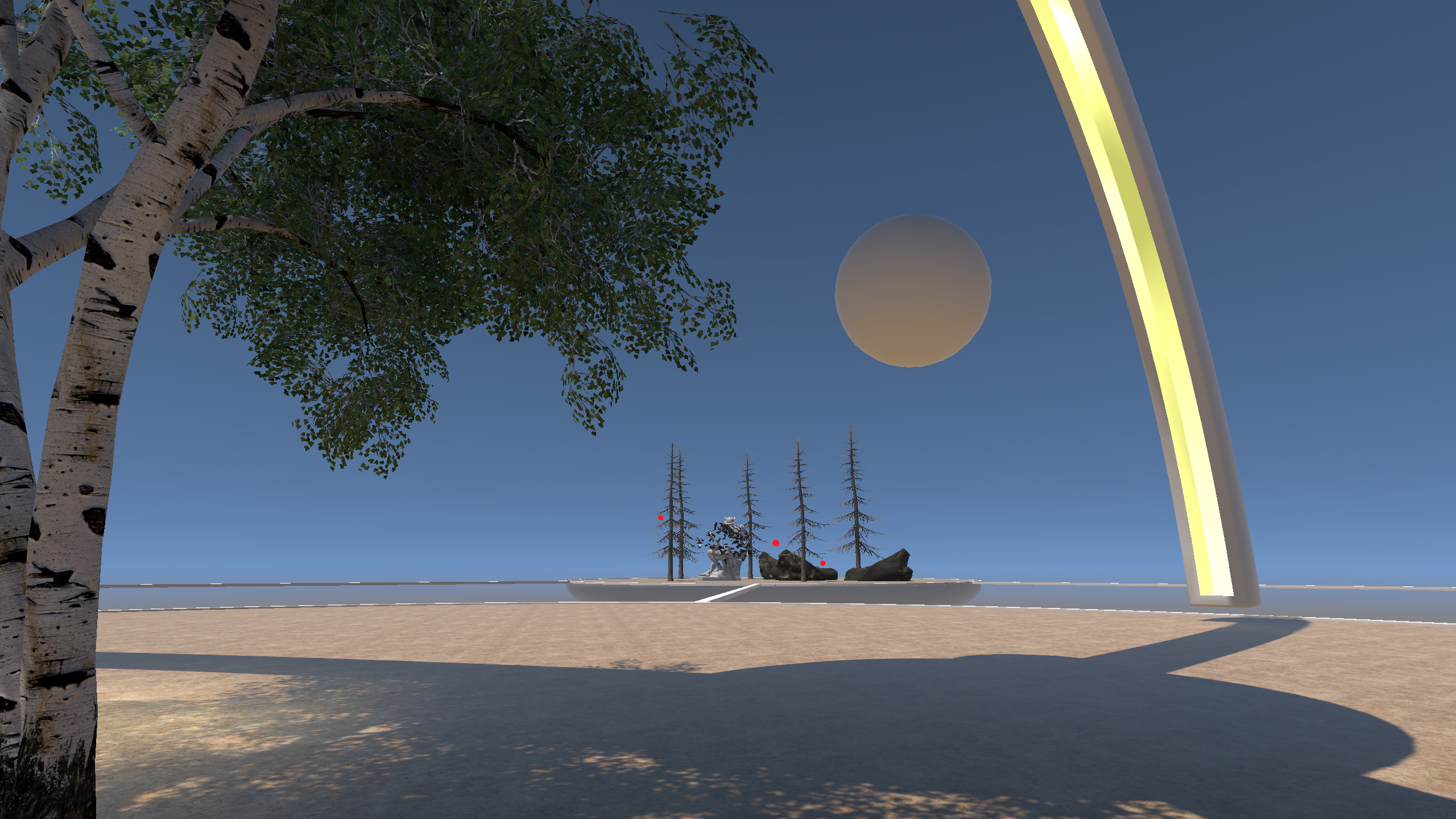

Natürlich ist in «Die ungerahmte Welt» der Rahmen nicht vollständig verschwunden: Was von ihm übrig blieb, sind die Pixel der Brille, die sichtbaren Steuergeräte, mit denen man in eckigen Klötzchenwelten herumfuchtelt oder das Steuerungs-Interface, welches manchmal erscheint. Der Rahmen zeigt sich auch, wenn man versucht, sich von einer der virtuellen Plattformen in der Arbeit «Mercury» von Friedemann Banz und Giulia Bowinkel in den Freitod zu stürzen, was das Programm nicht zulässt. Der Richtungspfeil wechselt von Blau zu Rot, ein ganz klares «Computer says No».

In der Welt von Banz und Bowinkel ist der Freitod nicht erlaubt. (Bild: HeK)

Eine Suchanfrage = 20 Sekunden Glühbirne

Was in dem ganzen Taumel oft vergessen wird: Virtual Reality ist nur für jene virtuell, die den Helm tragen. Das ganze technische System dahinter ist sehr wohl real, braucht Energie, Platz und Rohstoffe. Eine einzige Suchanfrage auf Google braucht so viel Energie wie eine Glühbirne in knapp zwanzig Sekunden, denn nur, weil die Technik nicht mehr so sichtbar ist, ist sie noch lange nicht weg.

Um das zu verdeutlichen, ist die für die digitale Hüpfburg nötige Rechenleistung von «Mercury» sichtbar in einem Gestell montiert. Ein blinkendes, surrendes Ungetüm, mit einem stillen Hunger nach Energie. Wie virtuell die Pixelwelten erscheinen mögen, am Ende hängen sie dennoch an einem physischen Apparat, der sie am Leben erhält.

Die Fragen stellen wir dann später

Wie auch die VR-Brillen oder das Panorama funktionieren diese Kunstwerke deshalb so gut, weil sie keinerlei Vorwissen oder Kunstverständnis erfordern. Die Erfahrung stellt sich augenblicklich und unausweichlich ein. Helm auf, Film ab, voilà.

Bis anhin – und auch in dieser Ausstellung – ist der eigentliche Inhalt dieser Welten deshalb meist noch eher zweitrangig. Der Grossteil der Auseinandersetzung geschieht im Erkunden eines neuen Mediums und wird befeuert durch die Faszination eines Publikums, welches dieses mit «Aaahs!» und «Oohs!» quittiert. Das ist durchaus verständlich und völlig okay. Neue Medien-Effekte sollen ausgekostet werden, bis sie nicht mehr neu sind, und ab diesem Zeitpunkt wird die Frage nach dem Wohin automatisch entscheidend werden.

Ein Hin- und Hergeswitche

Der Kunst-Bizarro Jon Rafman hat mal gesagt: «Ich weiss nicht, ob es weiterhin Sinn macht, von einer klaren Trennung von real und virtuell zu sprechen, während unsere Leben zunehmend vor Bildschirmen stattfinden. Es gibt einfach verschiedene Abstufungen der Virtualität.»

Dem stimmt Tina Sauerländer auch zu: «Ich glaube, in der Zukunft wird es diese Unterscheidung nicht mehr so krass geben, es wird zwischen virtuell und real hin- und hergeswitcht…» Das sei Bedingung unserer Zeit und nicht mehr die frühere Vorstellung, dass wir mit der VR-Technologie über unsere physischen Limitationen hinauswachsen könnten. Die Technik als erweitertes Mittel zur Kommunikation von Ideen – darin liegt im Moment noch ihr eigentlicher Reiz.

–

Die ungerahmte Welt, Haus der elektronischen Künste, bis 5. März