Die Medienkunst-Archivarin Claudia Roeck über ihre Arbeit am Haus der elektronischen Künste, die Bedeutung von Originalen und die Risiken und Nebenwirkungen des Archivierens von digitaler Kunst.

Digitale Kunst analog oder analoge Kunst digital?

Wer Archiv hört, der denkt in erster Linie an grosse Bunkerräume mit Massen an Büchern und Objekten. Ans Staatsarchiv, das jetzt mit der Digitalisierung seiner analogen Daten begonnen hat, zum Beispiel. Oder an Institutionen wie das Kunstmuseum oder die Kunsthalle Basel, die mit Hochdruck daran arbeiten, ihre Sammlungen online zugänglich zu machen.

Ein Ding digital zu archivieren ist zwar eine Heidenarbeit, läuft aber am Ende immer nach demselben Prinzip ab: Abfotografieren, in die Datenbank einspeisen, gegebenenfalls mit Zusatzinfos versehen, online stellen, fertig.

Aber:

Wie sieht es eigentlich umgekehrt aus?

Wie archiviert man etwas, das schon digital ist? Eine Sammlung von Daten, die es nur online gibt? Eine Website? Oder ein Objekt, das aus Komponenten besteht, die zwar früher vielleicht auf höchstem technologischem Niveau waren, heute jedoch kaum noch verfügbar sind? Man denke nur an die gute alte Videokassette oder Floppy Disc: Es gibt kaum noch Geräte, die diese Träger abspielen. Wie archiviert man also etwas, das nicht für die Ewigkeit gemacht ist?

Claudia Roeck, Archivarin mit Schwerpunkt Medienkunst.

«Ganz schön gross, diese Fragen.» Claudia Roeck lächelt in den Bildschirm. Sie sitzt vor ihrem Computer in London, ist per Skype zugeschaltet und soll uns bei der Beantwortung jener grossen Fragen behilflich sein.

Mit gutem Grund: Neben ihrer Archivarbeit in der Tate Modern leistet Roeck auf Mandatsbasis Pionierarbeit für das Haus der elektronischen Künste Basel, dessen wachsende Sammlung genau diese Art von Werken beinhaltet – Websites, Videoinstallationen und elektronische Skulpturen.

Roeck ist zuständig für die Archivierung und Konservierung jener Werke, wobei Konservierung bei elektronischen Künsten nicht unbedingt das bedeutet, was man gemeinhin als Konservierung versteht. Aber der Reihe nach.

Frau Roeck, Medienkunst und Archivierung sind hochkomplexe Themengebiete. Fangen wir also ganz einfach an: Sie haben ein Medienkunstwerk und sollen es konservieren. Wie gehen Sie vor?

Erst mal schaffe ich mir einen Überblick darüber, was alles an Material da ist. Damit meine ich nicht nur digitale Bestandteile, es können auch noch andere Komponenten da sein, Bildschirme, Verstärker, Festplatten und so weiter. Dann informiere ich mich über das Werk, bespreche mich mit dem Techniker und der Direktorin des HeK, um eine erste Ahnung davon zu bekommen. In einem nächsten Schritt schalte ich es an und mache eine Sicherungskopie, damit nichts schiefläuft. Wobei das Anschalten oftmals weit komplizierter ist, als es klingt: Es gibt Arbeiten, die funktionieren wie Installationen, da kann ich für die Erfassung des Werks nicht alles genau so aufbauen. Und bei manchen braucht es Hardware-Voraussetzungen, die ich dann jeweils nicht zur Hand habe. Glücklicherweise schaffen die Künstler in solchen Fällen oft schon im Voraus Abhilfe und schicken Instruktionen mit dem Werk mit.

Die Künstler denken also immer bereits an die Archivierung?

Nein, sie denken in erster Linie ans Ausstellen. Was aber letztlich aufs Gleiche hinausläuft: Ein konserviertes Werk muss ausstellbar sein. Das hat höchste Priorität.

«Ausstellbar» ist aber ein weit gefasster Begriff.

Deshalb ist der nächste Schritt auch so wichtig: Nach dem ersten Augenschein führe ich ein Künstlerinterview, wo ich ihn oder sie zur Entstehung und Bedeutung seines oder ihres Werks befrage. Diese Gespräche dauern rund eine Stunde und decken so weit möglich alles ab: Was das Werk aussagen soll. Wie das Werk aussehen soll, wenn es ausgestellt ist, ob es Raum- oder Tonanforderungen gibt, was für Bildschirme gebraucht werden, wie die Projektionen aussehen sollen und welche Komponenten fix sind und welche variabel. Dieses Gespräch bildet das Fundament der Konservierung, ich komme immer wieder darauf zurück.

«Ein konserviertes Werk muss ausstellbar sein. Das hat höchste Priorität.»

Dann definiert also der Künstler, was «ausstellbar» bedeutet?

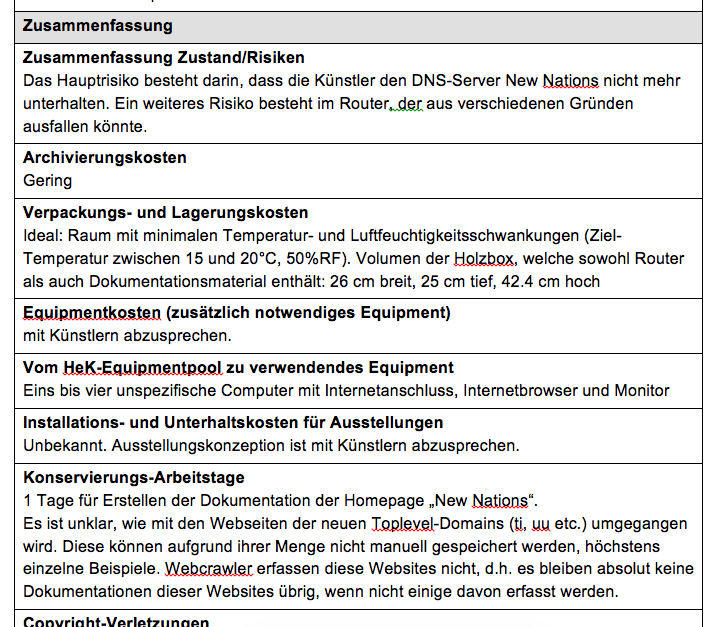

Genau. Es läuft alles über die Intention des Künstlers. Die muss wenn immer möglich gewahrt bleiben. Das Werk muss so konserviert werden, wie er oder sie es festlegt. Deshalb ist das Gespräch ja auch so wichtig. Im Anschluss daran erstelle ich aus den gesammelten Informationen eine Risikoanalyse, also ein Dokument, wo ich alles aufführe, was problematisch werden könnte.

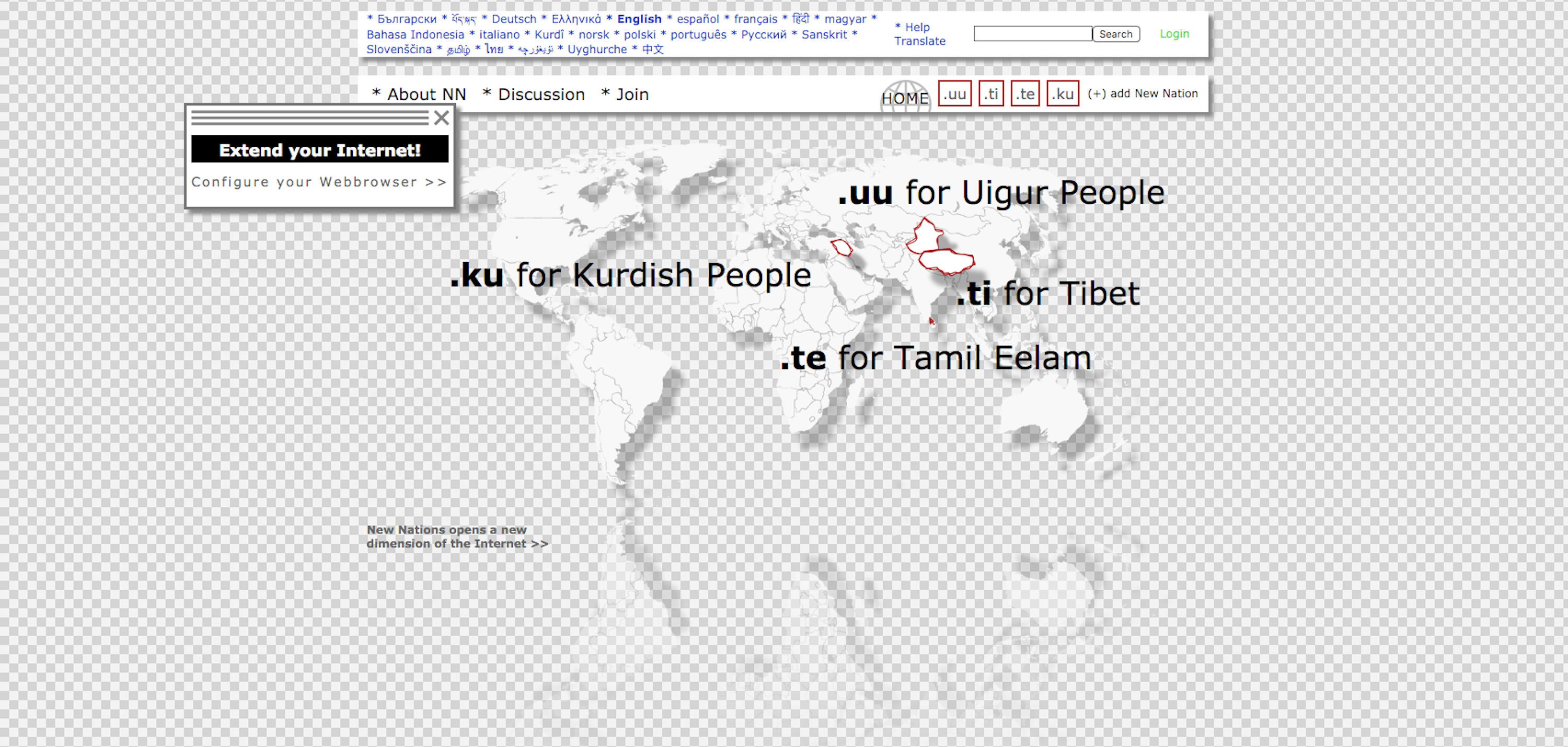

Und so sieht so eine Analyse aus: Ausschnitt der Risikoanalyse von Christoph Wachter und Daniel Juds «New Nations».

Was macht ein Werk zu einem hohen Risiko?

Wenn die Technologie, unter der das Werk läuft, integraler Bestandteil des Werkes und seiner Aussage ist. Je technologieunabhängiger ein Werk ist, desto weniger Schwierigkeiten macht es bei der Konservierung. Oftmals kann ich den veralteten Träger nach ein paar Jahren durch einen neuen ersetzen. Wenn er aber das Werk zu einem wichtigen Teil mitbestimmt, dann ist das nicht mehr so einfach.

Zum Beispiel?

Zum Beispiel bei Nam June Paik:

Archivieren? Fast unmöglich: Nam June Paiks «Magnet TV». (Bild: © Nam June Paik Estate)

Der koreanisch-amerikanische Künstler manipulierte in den 1960er-Jahren das Bild von Fernsehern mit einem großen Magneten, sodass ein Muster auf dem Bildschirm zu sehen war (Magnet TV, 1965). Da spielt der Träger als solcher eine wichtige Rolle, das kann man nur sehr schwer rekonstruieren.

Was ist die Lösung für eine Archivierung in einem solchen Fall?

Da wird es wohl auf eine Dokumentation hinauslaufen.

Also eine Art Kataloglösung mit Bildern und Beschreibung des Werks. Das ist aber nicht im Sinne des Künstlers.

(lacht) Nein, aber es ist im Sinne der Ausstellbarkeit. Wenn eine Institution ein Werk akquiriert, dann hat sie auch die Verpflichtung, es zu erhalten. Und wenn das nur durch eine Dokumentation geht, dann ist das halt so.

Wie läuft es bei digitalen Werken, zum Beispiel einer Website? Die wandelt sich ja ständig – wo fangen Sie an und wo hören Sie auf?

Bei Websites ist es ganz schwierig, weil es ja nie nur die eine Website gibt. Eine Website ist meistens ein Geflecht von mehreren Seiten, Ebenen, Programmen, Plug-ins und vielen Komponenten mehr. Da muss ich mir genau überlegen, wie weit ich gehen will, welche externen Bezüge, also beispielsweise Linkverbindungen, ich mit abspeichere. Aber grundsätzlich verhält es sich wie mit anderen Medienkunstwerken: Ich verhandle es mit dem Künstler und dem Kurator. Damit die gespeicherten HTML-Seiten auch in Zukunft abspielbar bleiben, kann ich die Computerumgebung virtualisieren. Ein Medienkunstarchiv ist somit in vielerlei Hinsicht nichts anderes als ein Erhaltungsumfeld für digitale Kunstwerke.

Wenn der Archivar ständig neu abspeichert, wo bleibt dann die Authentizität? Gibt es in solchen Fällen überhaupt noch sowas wie ein Originalwerk?

Ich glaube, in der Medienkunst ist die Frage nach dem Original gar nicht mehr zentral. Die Medienkunst lebt vom Performativen und viele Medienkunstwerke sind in einem ständigen Wandel begriffen. Das ist eine Tatsache, die man akzeptieren muss. Die Frage bleibt einfach, wie lange der Archivar oder die Archivarin diesen Wandel ermöglichen kann.

«In der Medienkunst ist die Frage nach dem Original gar nicht mehr zentral.»

Und ob er oder sie ihn erzwingen will: Manchmal muss man Werke hacken, um sie zu erhalten. Ist das kein Problem?

Ich bin noch nicht auf diesen Fall gestossen. Es ist im Interesse des Künstlers, sein Werk dem Sammler oder der Institution zugänglich zu machen, sonst kann es nicht erhalten werden.

Was ist mit dem Träger? Eine Videoarbeit wirkt auf einer Videokassette anders als digitalisiert.

Wenn es das Werk erhält, ist eine Migration alle paar Jahre durchaus gerechtfertigt. Der Träger verändert sich mit der Zeit, das ist ganz normal, und nicht als Eingriff zu verstehen.

Aber verändert der Träger nicht auch die Grundaussage des Werks?

Das gilt es dann eben in Zusammenarbeit mit dem Künstler herauszufinden. Beim Video ist die Sachlage nicht einmal so kritisch. Da verändert sich das Werk nicht wahnsinnig durch den Träger. Es gibt mittlerweile digitale Projektoren, deren Projektionen geradeso gut sind wie solche von Röhrenprojektoren, die früher verwendet wurden. Da bemerkt kaum jemand einen Unterschied. Viel schwieriger ist es bei software- und internetbasierten Werken. Die Arbeit «New Nations» von Christoph Wachter und Mathias Jud, die das Haus der elektronischen Künste vor einiger Zeit angekauft hat, ist so ein Beispiel:

Nur so lange am Leben, wie die Künstler den Server unterhalten: «New Nations» von Christoph Wachter und Mathias Jud. (Bild: Screenshot)

Eine Internetseite, mit der man Zugang zu Domains erhält, für Nationen, die es offiziell nicht gibt. Uu für Uiguren, te für einen unabhängigen Tamilenstaat, ti für Tibet etc. Die Künstler müssen diese Internetseite ständig unterhalten. Hier besitzt das HeK nicht den Server, sondern bloss einen Router, also eine Verbindung zum Server, sowie das Recht, das Werk auszustellen. Das Werk gibt es also theoretisch so lange, wie die Künstler diesen Server betreiben. Danach ist es weg. Deshalb ist es wichtig, dieses Werk so zu dokumentieren, dass es später trotzdem noch ausgestellt werden kann, ähnlich einer Performance.

Und die ganze Archivierung war für die Katz.

Eben nicht, und das ist genau der Punkt: Die Aufgabe des Archivars ist es nicht immer, ein Werk am Leben zu erhalten. Wir können «New Nations» nicht ewig in dieser Form bewahren. Aber ausstellbar wird es dank uns immer sein.