Lana del Reys Debüt «Born to Die»: Ein Lehrstück über den Realitätsverlust der Plattenmultis. Oder in den Worten der Youtube-Gemeinde, welche das Starlet gross machte: «Epic Fail!»

Sie werden es wohl nie lernen, die «Majors»: Jene Plattenmultis, die angesichts einbrechender Umsätze immer verzweifelter den neusten Hype suchen, nur um ihm dann erbarmungslos den Garaus zu machen. Das war schon früher so: Man nahm aufstrebende Talente unter Vertrag, polierte sie auf Hochglanz, bis sie immer langweiliger und austauschbarer klangen, und daraufhin irgendwann wieder in der Versenkung verschwanden.

Neu an diesem Phänomen ist bloss, dass sich die Unterhaltungsindustrie nach dem Scheitern ihrer eigenen Castingstars nun mehr fast ausschliesslich bei ihrem Lieblingsfeind, dem Internet, bedient. Auf Plattformen wie «Youtube» suchen sie nach dem frischen Sound der Youngsters, die sie dann wie eine Tube auspressen können, bis nur noch Aluhülle und Plastikverschluss übrig bleiben: Wegwerfstars, deren Haltbarkeit nicht mal mehr für Andy Warhols «15 Minutes of Fame» ausreicht.

Dies ist nämlich die immer absurder anmutende Folge dieser Jagd auf Frischfleisch: Dauerte es vor einigen Jahrzehnten (oder noch vor einigen Jahren) zumindest noch mehrere Alben, bis aus hoffnungsvollen Nachwuchskünstler öde Mainstreamveteranen geworden waren, sind die Tage dieser Internet-Hypes – genauso wie ihrer Leidensgenossen, der Castingstars – schon vor dem Erscheinen ihres Debüt gezählt.

Es sind im wörtlichen Sinne Totgeburten, «Born to Die», wie ironischerweise auch der Albumstitel des neusten Hype-Opfers namens Lana del Rey lautet. Zuerst ungläubig, dann immer gieriger, verfolgten die A&R-Abteilungen, die Talentsucher, den kometenhaften Aufstieg des Web 2.0-Phänomens im vergangenen Jahr. Sahen und hörten, wie die erfolglose Sängerin und Millionärstochter Lizzie Grant sich 25-jährig in der auf Retro gepimpten Kunstfigur neu erfand, und mit schläfrig-sinnlichem Gesang und selbstgebastelten Videoclips in Vintage-Optik in die Herzen der Youtube-User sang.

Veredelt bis zur perfekten Austauschbarkeit

Als die Zuschauerzahl von «Video Games» die Millionengrenze überschritt, krallte man sich das Mädchen mit den verdächtig vollen Lippen und schickte sie ins Studio, um ihre Songs zu veredeln. Und: so bald wie möglich auf den Markt zu werfen, bevor der nächste Hype die sensationell somnambule Göre wieder in Vergessenheit geraten lassen könnte.

«Veredeln», das heisst hier: von einem Heer aus Produzenten auf «Hit» zu trimmen. Oder konkret: Mit zeitgemässen «Urban Beats» zu versehen und ihre sinnliche Stimme durch Filter zu jagen, bis sie wie ein durchschnittlicher Castingstar, perfekt austauschbar, klingt. Zum Dessert übergoss man alle Songs mit einer klebrigen Synthie- und Streichersauce, die jegliches Leben ertränkte, jeden Funken Eigenständigkeit erstickte. «Pling», voilà, fertig ist die Barbiepuppe aus der Mikrowelle, samt sorgsam zerlaufenem Lidstrich.

Für wen aber soll ein solch zähflüssiges Fertigprodukt, eine derartige Betty Bossi appetitlich sein? «Für die Mehrheit», werden uns die Majors enthusiastisch zurufen: «Für Anna, 28, die Cola und Red Bull trinkt, und zum Frühstück geilen Sound auf dem Radio hören will.» Doch damit verwechseln sie ihre eigene Marketingmasche mit der Realität, versuchen sie ihre auf dem Reissbrett entstandenen Frankenstein-Konstrukte als «lebendige Subkulturvertreter» zu verkaufen.

Schönheitsoperierter Klon mit schlechten Songkopien

«Die Majorität, das ist niemand», wusste der poststrukturalistische Philosoph Gilles Deleuze bereits vor dreissig Jahren. Heute erst recht nicht: Denn niemand, vor allem nicht die postmodernen Medienkonsumenten, ist zu blöd, um zu merken, was hier für ein falsches Spiel gespielt wird. Dass nämlich aus dem propperen Mädel, das mit dem Glamour alter Diven und dem urchig Nostalgie-schwangeren Sixtiessound kokettierte, das einen an «Twin Peaks» und eine Nancy Sinatra-Inkarnation erinnerte, ein schönheitsoperierter Klon geworden ist. Und noch fataler: Dass die Musik dieser vor kurzem noch begeisternden Dame nun wie eine schlechte Kopie vom Trip-Hop-Sound der 90er klingt.

Man vergleiche mal Lana del Reys auf Youtube gepostete Skizzen mit dem, was aus Songmaterial wie «Radio», «Million Dollar Man» und «Summertime Sadness» geworden ist. Dann suche man im staubigen Gestell, in Estrich oder Keller, alte Cardigans- oder Hooverphonic-CDs, meinetwegen auch Garbage oder die Schweizer Swandive, oder gar das letzte Massive Attack-Album mit «Paradise Circus» samt Hope Sandovals («Mazzy Star») unvergleichlich somnambulem Sexappeal (Alles zu hören auf besagter Web-Plattform, etwa hier, hier, hier, hier und hier).

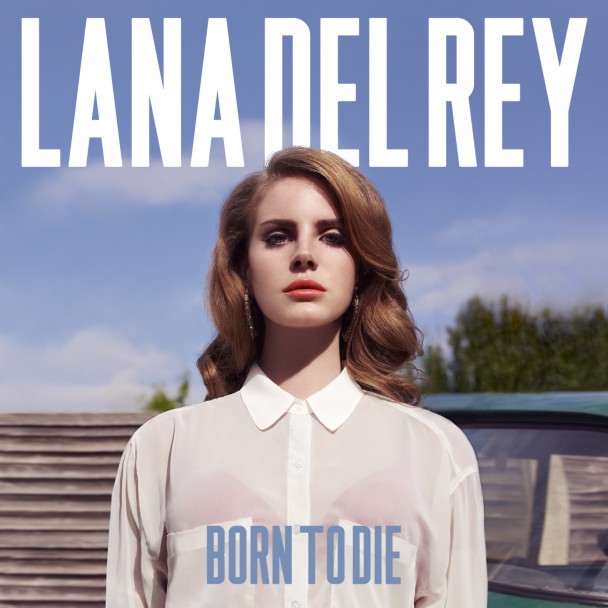

«Born to Die»: Ein prophetisches Cover

Zur Sache, Schätzchen – es gibt nur ein Fazit für Lizzie Grants Album, das ohne jegliche persönliche Note so fake und pseudoerotisch geworden ist wie der pompöse Künstlername Lana del Rey, so langweilig ist, dass einem die Tränen kommen: «Setzen: Sex!»

Die Lektion, dass ein mündiges, zeitgenössisch-zeitgemässes Publikum von Musikliebhabern (dessen Prototyp: der «Hipster», der alles zuerst gekannt haben will, und sich davon abwendet, sobald etwas zu sehr nach «Mainstream» klingt) die von ihnen entdeckten und erst zum «Medienhype» gemachten Starlets gerade aufgrund ihrer charmanten Unvollkommenheit, aufgrund ihrer Ecken und Kanten, ihrer unverbrauchten Brüchigkeit liebt: Sie wird wohl nie bei den Plattenmultis ankommen.

Warum nicht? Weil, so die triste Erkenntnis, welche die «Majors» fürchten wie der Teufel das Weihwasser, weil sie dann – angesichts des Verlust ihrer Rolle als Makellosigkeit verkaufende Multiplikatoren – völlig überflüssig würden. Und damit bald so tot wären wie das Phänomen Lana del Rey.

Lana del Rey: «Born to Die», Universal Music, ab heute im Handel – keine Kaufempfehlung.

Quellen

www.youtube.com