Ai Weiwei hat wieder einmal ein politisches Statement gesetzt: Am Strand von Lesbos posiert er als ertrunkenes Flüchtlingskind. Wozu dieser platte Mist?

Es ist wiedermal so weit: Ai Weiwei empört sich. Das erstaunt aufs Erste einmal nicht. Der hartnäckige Unmut gegenüber der Welt ist längst Inbegriff der Marke Weiwei: Seit Jahren drückt er ihn mal mehr (Zerschmettern von Han-Vasen), mal weniger überzeugend regimekritisch (millionenschweres Architekturprojekt mit Herzog & de Meuron) aus.

Stets ist er bemüht, öffentlich politischen Aktivismus zu predigen und dabei heimlich Kunst zu machen. Oder einfacher: Protest gegen die böse Welt zu verkünden und dabei sehr, sehr viel Geld mit der künstlerischen Bespielung ebendieser Welt zu verdienen.

Dabei geht es dem chinesischen Künstler weniger um die Kunst als um die Botschaft – und die wird er nimmer müde zu verkünden:

Ai Weiwei will keinen oberflächlichen Schund, er will fundamentale Kritik an fundamentalen Werten.

Und bringt dann – wie die «Washington Post» neulich geschrieben hat – so was:

Die Schliessung seiner Werkschau in Kopenhagen als Protest gegen die dänische Asylpolitik letzte Woche scheint ihm zu wenig Statement gewesen zu sein. Also steuert er jetzt volle Bildkraft voraus, – bäm! – auf die niederste Form von Kommentar zu: Appropriation.

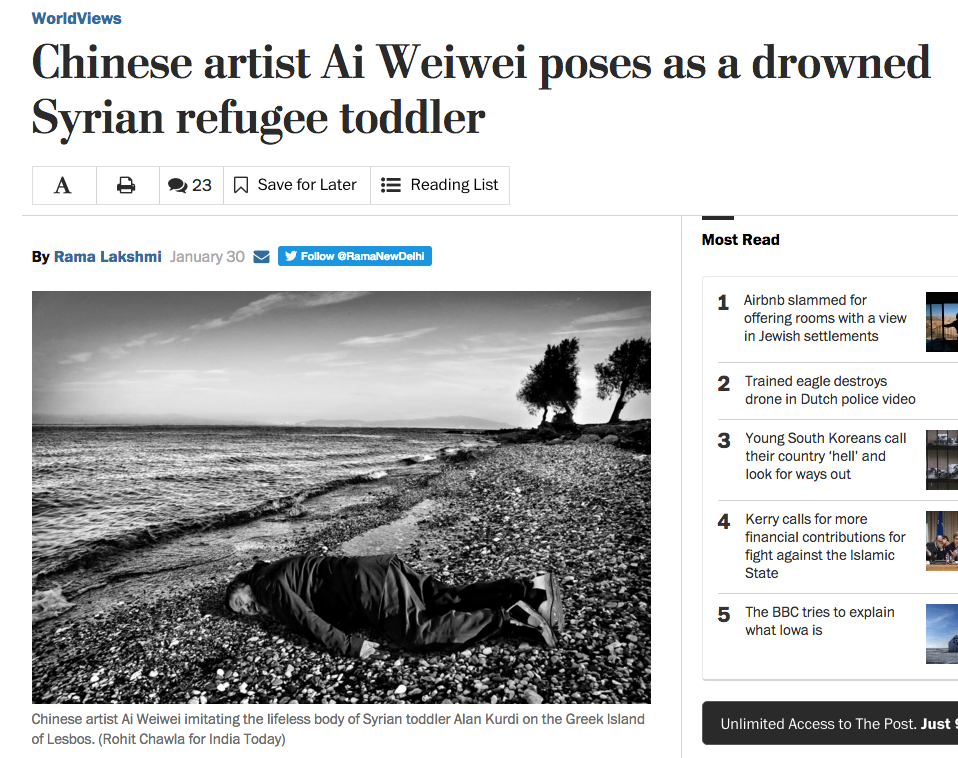

Weiwei liegt am Strand von Lesbos, abgelichtet vom «India Today»-Magazin, einer der auflagestärksten Zeitschriften Indiens. Sein Körper liegt regungslos auf den Steinen, bäuchlings, seine Augen sind geschlossen.

Rings a bell?

Für jene, denen die Assoziation nicht sofort ins Gesicht springt: Fünf Monate zuvor ging das Foto des toten Flüchtlingsjungen Ailan um die Welt. Der Dreijährige war auf der Flucht mit seiner Familie per Boot von Syrien aus an der türkischen Küste ertrunken und an den Strand gespült worden.

Es entbrannten Diskussionen darüber, was ein Bild zeigen dürfte und was nicht, mit dem kleinen Ailan schwemmte das Thema Flüchtlingspolitik auch in die hintersten Stuben der westlichen Welt. Es ging um Schuld, Verantwortung und Ignoranz, die kindliche Unschuld des Jungen figurierte als visuelles Mahnmal: So darf es nicht mehr weitergehen.

Was will der Typ?

Als was figuriert nun also Ai Weiweis Appropriation dieses Fotos? Ganz klar: Es geht weder um fundamentale Kritik noch um fundamentale Werte. Es geht um das, worum es bei Ai Weiwei im Endeffekt immer geht: um ihn selbst.

Das einzig Interessante an Ai Weiweis Selbstinszenierung als totes Flüchtlingskind ist die Art und Weise, wie sie seine Arbeit entlarvt. Seine «profunde» Message lautet nicht in erster Linie «Leute, überdenkt eure Werte», sondern «Schaut her, was eure Werte mir erlauben». Ai Weiwei geniesst hierzulande einen Sonderstatus, in China wäre solche Provokation undenkbar. Leider nutzt er diesen Status immer seltener produktiv und verliert sich dabei in Bauchpinselei und künstlerischer Nabelschau, die auf billige Art und Weise Referenzen verwendet und hochmütig Edelmut verkündet, wo kein Edelmut ist.

Wenn sich also ein chinesischer Künstler für ein indisches Magazin an einen Strand legt und totes Flüchtlingskind spielt, sich ins Fäustchen lacht, wenn die westliche Welt nach Luft schnappt, und dabei von «politischer Aktion» redet, dann ist das nicht grosse Kunst, sondern platte Jagd nach Aufmerksamkeit.

Und um dem ganzen perversen Zynismus, der mit dieser Geschichte einhergeht, noch die Krone aufzusetzen, hat der Fotograf des Bildes, Rohit Chawla, der «Washington Post» eine hübsche Erinnerung an das Shooting mit Ai Weiwei mitgegeben:

Wir stellen uns vor: Sanftes Abendlicht, harte Steine am Strand von Lesbos. Ai Weiweis Gesicht verzieht sich. «Genau so!», ruft der Fotograf berührt und drückt auf den Auslöser.

Finde den Fehler.

Richtig schade ist es für die Glaubwürdigkeit, die Ai Weiwei mit diesem Bild gründlich ramponiert. Auf Facebook und Twitter toben bereits die Shitstorms, nicht mehr lange und die Menschen werden bloss noch mit den Augen rollen, wenn er mit der nächsten politisch aufgeladenen Posse antanzt.

Wie der Arbeitskollege, der die Situation nach der Lektüre der «Washington Post» lachend auf den Punkt brachte: «In China ist ein Sack Kunst umgefallen.»