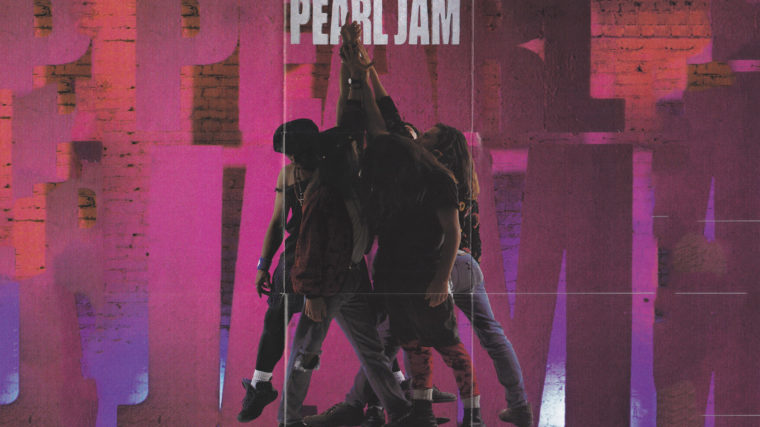

Vor 25 Jahren erschien «Ten», das Debüt von Pearl Jam. Band wie Album sind heute Klassiker.

An einem Nachmittag um halb vier in einem wohlhabenden Vorort, draussen 17 Grad und wolkig, läuft der Teenager Jeremy mit entblösstem Oberkörper in sein Klassenzimmer. Bisher haben seine Mitschüler ihn, den introvertierten, nicht anschlussfähigen Aussenseiter, verspottet, nun zahlt er es ihnen heim. Am Ende, als der letzte Akkord ausklingt, liegen sie in ihrem Blut. Oder sie sind von Jeremys Blut befleckt, der sich selbst erschossen hat? Das ist Gegenstand von Diskussionen.

Das Video zum Song «Jeremy», das den Wahn von der Vendetta eines Gehänselten visualisiert, erschien 1992, vor den schockartigen Massakern an amerikanischen Schulen wie Columbine oder Littleton. Trotz Kontroversen wurde die Metapher des Clips, verstärkt auch durch seine flatternde Bildsprache, von seinem Zielpublikum verstanden. Nicht um Gewaltfantasien ging es. Sondern um das Innenleben einer neuen Generation von Unverstandenen, deren Introvertiertheit nach Ventilen sucht.

So oder ähnlich muss der Grunge als Subkultur des Rock ’n‘ Roll ersonnen worden sein – eine Subkultur, die schon bald keine mehr war. Vor allem Nirvana hatten mit ihrem epochalen zweiten Album «Nevermind» diesem Genre, das erst im Nachhinein zu einem solchen geschnürt wurde, den Stempel aufgedrückt. Einen Monat vor «Nevermind», im August 1991, erschien «Ten», das Debütalbum von Pearl Jam. Und wurde mitgerissen vom Sog.

«Jeremy» war der Song, der am stärksten den Ausbruch lang unterdrückter Wut verkörperte. «Seemed a harmless little fuck, but we unleashed a lion», heisst es in einer Schlüsselzeile, die davor warnt, wie es in den Aussenseitern brodelt. Daneben hielt «Ten» die nur vermeintlich euphorische Hymne «Alive» bereit, die Lebensmut zu besingen schien, in Wahrheit jedoch Identitätsfragen eines jungen Erwachsenen abnagt.

«Ten» war der Startschuss zur einzig beständigen Karriere einer Grunge-Band. Pearl Jam hatten Nirvana eine Anschlussfähigkeit voraus, die über die Zielgruppe hinausging – der Sound war weniger roh, sondern stärker an Blues und am Rock der späten Sechziger und Siebziger wie jenem von Jimi Hendrix, Neil Young (mit dem sie 1995 ein gemeinsames Album einspielten) oder Led Zeppelin orientiert.

Eine persönliche Sprache, die zur Identifikation einlud

Die Typen der Band, allen voran Sänger Eddie Vedder, offenbarten nicht die geringsten Allüren, und sie vertraten politische Positionen, die in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zumindest im linksliberalen Amerika, und in Europa sowieso, Fundamentalcharakter erhielten: für schärfere Waffengesetze und den Umweltschutz, für eine gerechtere Sozialpolitik und die Entkriminalisierung der Abtreibung. Vedder fand für diese Themen eine persönliche Sprache, die zur Identifikation einlud.

Was daraus wuchs, war ein Rockstarstatus, der einigen Widerstand gegen die Gesetze der Branche erlaubte. Pearl Jam boykottierten während Jahren den (ehemaligen) Musiksender MTV, der «Jeremy» zum besten Clip des Jahres 1993 gekürt hatte, sie versuchten sich der führenden Konzertagentur Ticketmaster zu verweigern, um Konzertkarten unter 20 Dollar anbieten zu können. Und sie untergruben ihren Erfolgsrock mit Abkehrplatten wie «Vitalogy» und «No Code».

Das wurde von einem Publikum, das sich am stilistisch früh eingefrorenen Grunge labte, nicht durchwegs honoriert, aber Pearl Jam schafften damit, was aus Urknallgeburten wie dem Seattle-Sound selten hervorgeht: Wandlungsfähigkeit und Konsequenz.

2013 erschien ihr bisher letztes Album «Lightning Bolt», das wie immer ein paar ungehörte Nuancen bereit hielt, sich jedoch ebenso beständig aus dem nährte, was bereits «Ten» gut zwanzig Jahre zuvor früh zum Klassiker erhob: bretternder Rock zum Einstieg, Sensitivität dank Vedders Gesangsintensität in den balladeskeren Momenten, und vor allem ein Ausdruck von Melancholie.

Diesen würde man sich, auch wenn er von einem Rockstar in seinen Fünfzigern kommt, sofort aufs Shirt drucken, wäre man eine Generation jünger: «Easy come and easy go / Easy left me a long time ago» – Leben heisst leiden lernen.