In Basel sind die Katzen los. Das Musical ist wie erwartet: Ein lauter, glitzernder Haufen voller Nostalgie. Aber wie kommt das bei jemandem an, der mit Musicals ebenso wenig anfangen kann wie mit den 80er-Jahren? Ein Selbstversuch.

Wer in meinem Alter ist, der ist kein grosser Freund von Musicals. Das klingt jetzt vielleicht pauschalisiert, da sagt das kritische Gegenüber: «Halt, du bist Städterin und Tomatenzüchterin und in der Kunsthalle anzutreffen, klar magst du keine Musicals. Das bedeutet aber nicht, dass alle in deinem Alter keine Musicals mögen.» Ich antworte dann jeweils: «Bring mir einen Musical-Fan in meinem Alter und ich halte die Klappe.» Worauf mein Gegenüber dann immer still ist und still bleibt und niemanden bringt. So läuft das.*

Ganz anders früher: Inbrünstig trällerten wir «Touch me! It’s so easy to leave me! All alone with my memories!» und hüpften auf unseren Kinderbetten herum, während sich meine Eltern seufzend damit abfanden. Immerhin nicht die Kelly Family. Sie hatten die Andrew-Lloyd-Webber Best-of-CD irgendwann zu einem Geburtstag bekommen und nicht gut genug versteckt.

Als absolutes Lieblingslied etablierte sich «Mister Mistoffelees», weil der Name wie «Toffifee» klang und der Song eine Geschichte erzählte, die wir halbwegs nachvollziehbar fanden (ganz anders als «Don’t Cry for me Argentina». Einmal von den Eltern erklärt bekommen und ab da immer auf Skip gedrückt): Eine Katze, die zaubern kann und gleichzeitig im Garten und auf dem Sofa liegt! Toll.

Nach einem Jahr war der Zauber verflogen: Man hörte jetzt Spice Girls und Musicals waren lächerlich – ausser «Rocky Horror Picture Show» – da wippten auch die Eltern gerne mit. «Mister Mistoffelees» geriet in Vergessenheit, 20 Jahre lang.

Bis er vor zwei Wochen plötzlich wieder zum Thema wurde: «Cats kommt nach Basel, let the memory live again!» schrie es von den Plakaten in der Stadt. Da fühlte sich unsereins natürlich angeschrien, auch wenn der Zauber längst verflogen war.

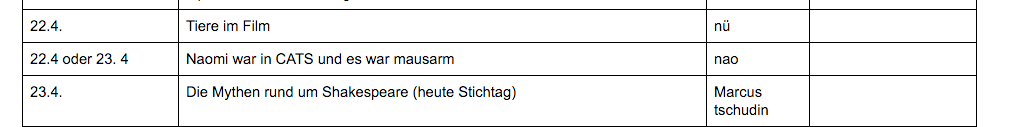

Ich trug also vorsorglich «Naomi war in ‹Cats› und es war grausam» ins Planungssheet des Kulturressorts ein. Prompt meinte der Kollege vorwurfsvoll: «Jetzt lässt du dich erst einmal überraschen, bevor du da so voreingenommen reinspazierst.» Ich entschärfte den Eintrag auf «Naomi war in ‹Cats› und es war mausarm.»

An der Premiere tragen manche Frauen Katzenohr-Haarreifen

Und dann war es so weit. Ich und meine Begleitung standen im Foyer des Basler Musical-Theaters und beobachteten das Premierenpublikum. Von allem etwas, sogar Menschen in unserem Alter. Sie trugen kleine Katzenohr-Haarreifen, und wir einigten uns darauf, dass sie sicher angestellt waren, um Flyer oder Katzen-Pins zu verteilen.

Kurzer Ausflug an den Presseschalter, Tickets abholen. «Für die meisten ist das hier jetzt ein total nostalgischer Moment», lächelte die freundliche Frau, und trotz ausgegorener Musical-Aversion gab ich ihr recht und freute mich auf Mister Toffifee und seine Zaubertricks. Ein Musical mag seichte Unterhaltung sein, aber es ist Unterhaltung mit Profis, da kann nicht so viel schiefgehen.

Dachte ich.

Falsch gedacht.

Es begann mit einem Lichtwirbel. Decke, Wände, Bühne, alles voller aufdringlich blinkender Lampen. Dazu ein Lichtkreis wie bei einer Alien-Abduktion und Requisiten, die sich bewegen. Aber halt! Das waren ja gar keine Requisiten, sondern Menschen! Menschen wie Direktimporte aus «Flashdance»: Haare wild, Hintern hüpfend, Stulpen bis zu den Knien. Ich und meine Begleitung schauten uns entsetzt an: Wenn Achtziger, dann nur ironisch. Ein Jahrzehnt, das sich für Neonorange und Schulterpolster einsetzt, kann einfach nicht so ganz richtig im Kopf sein. So weit unsere Meinung.

Das grosse Stulpengrauen: «Cats» in Aktion. (Bild: Alessandro Pina)

Offensichtlich nicht die Meinung der Regie: Die hatte sich entschieden, das Musical im Stulpenzeitalter zu lassen. Ein paar kleine Änderungen seien aber doch noch vorgenommen worden, verriet das Pressedossier, mit dem ich mich von den immer wilder rumhüpfenden Kreaturen auf der Bühne ablenkte: Rum Tum Tugger, der Rockstar unter den Katzen, sei der Zeit angepasst worden und nun eine coole Street Cat mit Rapsong und Goldkette. Und die Musik von Growltiger und Griddlebone sei nun im Jazz-Stil gehalten, auch zu Zeitanpassungszwecken.

Ich informierte meine Begleitung. Sie flüsterte: «Rum Tum Tugger ist sicher der Quotenschwarze da vorne», und zeigte auf die Bühne, wo ein als Katze verkleideter Mann mit fetten Goldketten sowas wie einen Ghettorap vortrug. Wir sanken etwas tiefer in unsere Sessel. Befänden wir uns in den Achtzigern, hätten wir diese Verhöhnung schwarzer Rapkultur wenigstens als Zeichen der neonorangen Zeit abtun können, aber 2016? No excuse.

Siamkatzen, Ghettocrap

Vielleicht reicht ja das Format «80er-Musical» und Katzenthematik als Entschuldigung. Für den Ghettocrap, aber auch für die leicht insensible kulturelle Aneignung mit den Siamkatzen gegen Ende des ersten Akts: In der Szene von Growltiger und Griddlebone stürmten plötzlich zwanzig Katzen in asiatischen Gewändern die Bühne und tanzten quietschend den Siamesentanz. Wieso es den brauchte, wurde nicht ersichtlich.

Sowieso balanciert die Geschichte auf sehr dünnem roten Faden: Es geht um Katzen, so viel ist klar. Sie leben in einer Art Hinterhof, sind bunt durcheinandergemischt und haben Namen wie aus den Hirnwindungen eines Pitschi auf Acid: Beschützer-Katze Munkustrap, Bourgeois-Katze Bustopher Jones, Schurkenkatze Macavity, mollige stepptanzende Katze Gumbie, Chef-Katze Old Deuteronomy, Glamour-Katze Grizabella. Drei Viertel des Stückes bestehen darin, diese Katzen ausführlich und mit mindestens einem dröhnenden Lied vorzustellen. Im letzten Viertel wird schliesslich doch noch sowas wie ein Plot in die Story gezwängt: Chef-Katze wird von Schurkenkatze entführt, alle sind schockiert, Beschützer-Katze ruft Zauberkatze…

…Zauberkatze?

MISTER MISTOFFELEES!

Jacke aus gleissendem Licht, Strumpfhose aus glitzerndem Zauber, Gesicht blütenweiss zauberhaft, sprang das kleine Wunderwesen auf die Bühne und mitten in mein Herz. So würde es das «Cats»-Pressedossier beschreiben und so hätte es auch ich beschrieben. So weit war es gekommen. Mein Mund bewegte sich zur Musik, ich wippte mit dem Bein, weckte meine schlafende Begleitung mit einer euphorischen Umarmung und verstand endlich, was «let the memory live again» bedeutete, was es wirklich bedeutete, tief im Herzen von uns allen, die irgendwann durch eine grausame Laune des Schicksals eine Andrew-Lloyd-Webber-CD in die Finger gekriegt hatten.

Die drei Minuten Mistoffelees-Auftritt öffneten mir für einen kurzen magischen Moment die Augen: Das soll dieser ganze Musical-Graus, darin liegt der Zauber! Memories! Ich grinste zu meiner Begleitung, die nur verständnislos mit den Schultern zuckte. «Er ist recht herzig.»

Ich sank zufrieden in den Sessel. Es folgte die Rückkehr des Chefs (Mr. Mistoffelees hatte ihn – logo – zurück auf die Bühne gezaubert) und eine Art Himmelfahrt der Glamourkatze, alles viel zu lang, viel zu laut, viel zu unlogisch und viel zu 80er, aber ich war beschwichtigt. The memory did live again.

Am nächsten Tag schrieb ich ins Planungssheet: «Naomi war in ‹Cats› und es war ganz okay.»

__

«Cats» von Andrew Lloyd Webber, Musical Theater Basel, noch bis 22. Mai 2016.

* In dem Moment, als dieser Satz geschrieben und dazu «Music of the Night» gesummt wird, läuft der Arbeitskollege am Bürotisch vorbei und meint: «Musicals sind scheisse. Das ist einfach so.» Na eben.