Kunstereignisse wie die Gauguin-Ausstellung in der Fondation Beyeler gehen ins Geld. Allein für die Versicherungsprämien geben die Basler Museen jährlich Millionen aus. Schuld daran sind die explodierenden Preise im Kunstmarkt. Eine mögliche Lösung wäre die Staatsgarantie – doch diese ist höchst umstritten.

Es ist eine Zahl, die stutzen lässt: 2,5 Milliarden Franken beträgt der Versicherungswert der Paul-Gauguin-Ausstellung, die vor Wochenfrist in der Fondation Beyeler eröffnete.

Während die Herzen der Kunstfans vor den rund 50 Meisterwerken des Franzosen höher schlagen, setzte das Herz von Museumsdirektor Sam Keller wohl einen Schlag aus, als er sich beim Zusammenzählen der einzelnen Werte bewusst wurde, wie hoch die Versicherungsprämie ausfallen würde. Rund ein Promille beträgt sie in der Regel, in diesem Fall also: rund 2,5 Millionen Franken.

Gerne würde man nun sagen, das ist eine Ausnahme – doch das stimmt nur bedingt. Immer höhere Preise im Kunstmarkt haben zur Folge, dass auch die Versicherungswerte immer weiter steigen. Von diesen extremen Preissteigerungen betroffen sind hauptsächlich die grossen Kunstmuseen, die ihre Ausstellungsräume mit bekannten Namen bestücken wollen.

Rund 40 Prozent des Ausstellungsbudgets wendet das Kunstmuseum Basel für Versicherungsprämien auf, sagt der kaufmännische Direktor Stefan Charles. Neben den Personal- und Transportkosten sind diese längst zum teuersten Posten geworden. Und die Ausgaben dafür steigen jährlich, um rund 10 Prozent im Falle des Kunstmuseums. Und das, obwohl die Prämiensätze seit Jahren sinken.

Markt nach oben offen

Schuld an den explodierenden Versicherungswerten ist der Kunstmarkt, dessen Preise sich in immer höhere Gefilde winden – ein Ende ist nicht in Sicht. Die 300 Millionen, die gerüchteweise für Gauguins «Nafea faa ipoipo» ausgegeben worden sein sollen, sind nur gerade im Moment die Spitze des Eisberges. Weitere Höchstpreise werden folgen, solange der Kunstkauf ein rentables Geschäft darstellt und die Vermögen, die in Kunst investiert werden können, weltweit weiterwachsen.

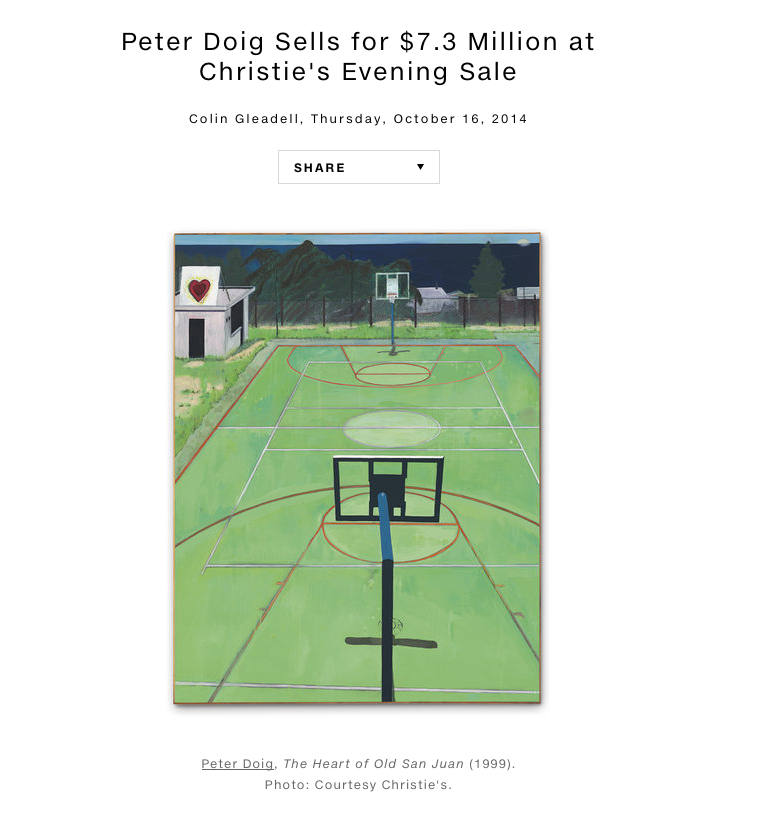

Das 300-Millionen-Franken-Werk: Paul Gauguins «Nafea faa ipoipo» in der Fondation Beyeler. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Museen können bei diesen Geschäften schon lange nicht mehr mithalten. Kunst anzukaufen ist für ihre meist beschränkten Budgets fast ein Ding der Unmöglichkeit geworden. Wenn sie die ganz grossen Namen in ihre Hallen holen wollen, muss das in Form einer Sonderausstellung geschehen.

Doch mit den hohen Kunstpreisen wachsen auch die Ausstellungskosten. Und bald – so befürchten einige Museumsdirektoren in der Schweiz – könnten deshalb solch hochkarätige Schauen nicht mehr möglich sein.

Denn entziehen können die Museen sich der Marktspirale nur schlecht. Sie sind auf die grossen Namen angewiesen, weil sie für das Publikum attraktiv sein wollen, das natürlich gerne einen 300-Millionen-Gauguin mal von nahe sieht. Schliesslich machen die Eintrittsgelder einen beträchtlichen Teil des Museumsbudgets aus. Sowohl die Fondation Beyeler wie das Kunstmuseum (ab 2016) peilen deshalb im Jahr rund 300’000 Eintritte an.

Den Rest des Budgets machen staatliche Subventionen aus sowie Drittmittel von Sponsoren oder Donatoren. Letztere werden immer wichtiger. Auch sie haben natürlich ein Interesse an einem guten Programm. Und ihnen schmackhaft zu machen, dass man ihr Geld zum Teil für die Deckung von Versicherungsprämien braucht, während bei anderen Museen diese Kosten wegen Staatsgarantien gar nicht anfallen, sei manchmal nicht leicht zu vermitteln, sagt Stefan Charles.

Es sind nicht viele Museen in der Schweiz, die betroffen sind – eine Handvoll nur. Deswegen ist das Bewusstsein beim Bund dafür noch zu wenig geschärft. «Wir verlieren international nach und nach unsere Wettbewerbsfähigkeit, wenn es so weitergeht», sind sich Stefan Charles und Sam Keller einig. Philippe Bischof wäre deshalb schon froh, wenn eine Arbeitsgruppe es schaffen würde, das Bewusstsein und die Handlungsbereitschaft beim Bund zu schärfen: «Der Staat hat eine Verantwortung, hier für eine gewisse Beruhigung zu sorgen», sagt er. «Es geht um eine doppelte Unterstützung, nicht nur auf finanzieller Ebene, sondern auch politisch.»

Es muss denn auch nicht gleich eine volle Staatsgarantie sein, das sagen alle Beteiligten. «Wir wären schon mit einem Anteilsbetrag des Bundes an die Versicherungs- und Sicherungskosten zufrieden», sagt Charles.

Tatsächlich hat der Bund für diesen Zweck Geld eingestellt. Doch der Betrag von insgesamt 300’000 Franken für ein Jahr und alle Museen wirkt angesichts der tatsächlichen Kosten in Millionenhöhe schlicht lächerlich.

Neue Lösungen gesucht

Trotzdem ist die Aussicht darauf, dass eine volle Staatsgarantie in naher Zukunft die Sorgen der Museen lindern könnte, eher gering. Man sucht deshalb auch nach anderen Lösungen.

Eine erste könnte eine geteilte Staatsgarantie sein. «Das Museum könnte beispielsweise einen Teil einer Ausstellung versichern, der Staat den anderen», sagt Dietrich von Frank. In einem zweiten möglichen Modell fungiert der Staat als Rückversicherer, wodurch sich die Prämien für die Museen ebenfalls merklich senken. Als dritte Möglichkeit sieht von Frank eine Pool-Lösung zwischen Kantonen mit oder ohne den Bund.

Zu guter Letzt schlägt der Kunstexperte vor, dass Institutionen sich gegenseitig deckeln könnten. Das heisst konkret: Die Museen würden sich gegenseitig Werke ausleihen, die sie unter dem aktuellen Marktwert versichern. Für den Fall eines Schadens würden sie sich dann beispielsweise zu einer fachmännischen Restaurierung verpflichten. Diese würde gemäss von Frank zumeist sehr professionell in den Häusern selbst vorgenommen werden.

Möglichkeiten, der verheerenden Kostenspirale Herr zu werden, böten sich somit einige. Doch jeder Ansatz ist im Moment noch ein rein hypothetischer. Die Kunstmuseen hoffen vorerst auf die Politik. Und schlucken dafür die bittere Pille, dass sie sich eine Ausstellung mit hochkarätigen Werken wie jenen von Paul Gauguin nur alle paar Jahre leisten können.