Die Syntax war zuerst dran. Die lag bald ausgeknockt in der Ecke. Hartnäckiger hielt sich die Semantik auf den Beinen, wankte dann aber doch, um schliesslich in sich zusammenzufallen, während wir unverdrossen weitermachten. Schamlos Alliterationen ballern, eitel Endreime boxen.

Vorne rechts legte eine Teilnehmerin noch einen Trochäus nach. Und dann, Kadenz, war auch dieses Gedicht fertig. Ein sinnloses Gedicht, Satzbau und Inhalt waren komplett hinüber. Aber der Ton! Der Ton, der stimmte.

«Schön», sagte jemand leise. Jemand anderes nickte liebevoll. Oder war das Mitleid. Schwer abzuschätzen.

Das Literaturhaus hatte anlässlich des 15. internationalen Lyrikfestivals zur Werkstatt geladen. Mit vielversprechendem Programm: Um Klang sollte es gehen, um lautmalerische Experimente. Und darum, dem Sinn ein Schnippchen zu schlagen. Gar nicht so einfach, wie sich zeigen sollte.

Lyrik als Selbstverteidigung

Zwei Tage zuvor hatte Nora Gomringer, Bachmann-Preisträgerin und im deutschsprachigen Raum Dauergast auf allen poetisch umflorten Bühnen, in der «bz Basel» einen Essay publiziert. Darin bezeichnete sie Lyrik als eine Form der Selbstverteidigung. Und das liess aufhorchen. Denn: Wenn jemand den schwarzen Gürtel hat in Poesie, dann Nora Gomringer, so viel steht fest. Hatte sie hier eine Antwort auf die stets drängende Frage, wie der Zugang zur Poesie zu finden sei?

Finden wir also Zugang zur Poesie, indem wir uns mit ihr verteidigen? Und wenn ja, gegen was? Oder wen?

«Phasenweise war ich ein Aussenseiter in der Schule, und die Einsamkeit wurde mir nur genommen von einem Bobrowksi-Band in der Hosentasche», sagt Nora Gomringer.

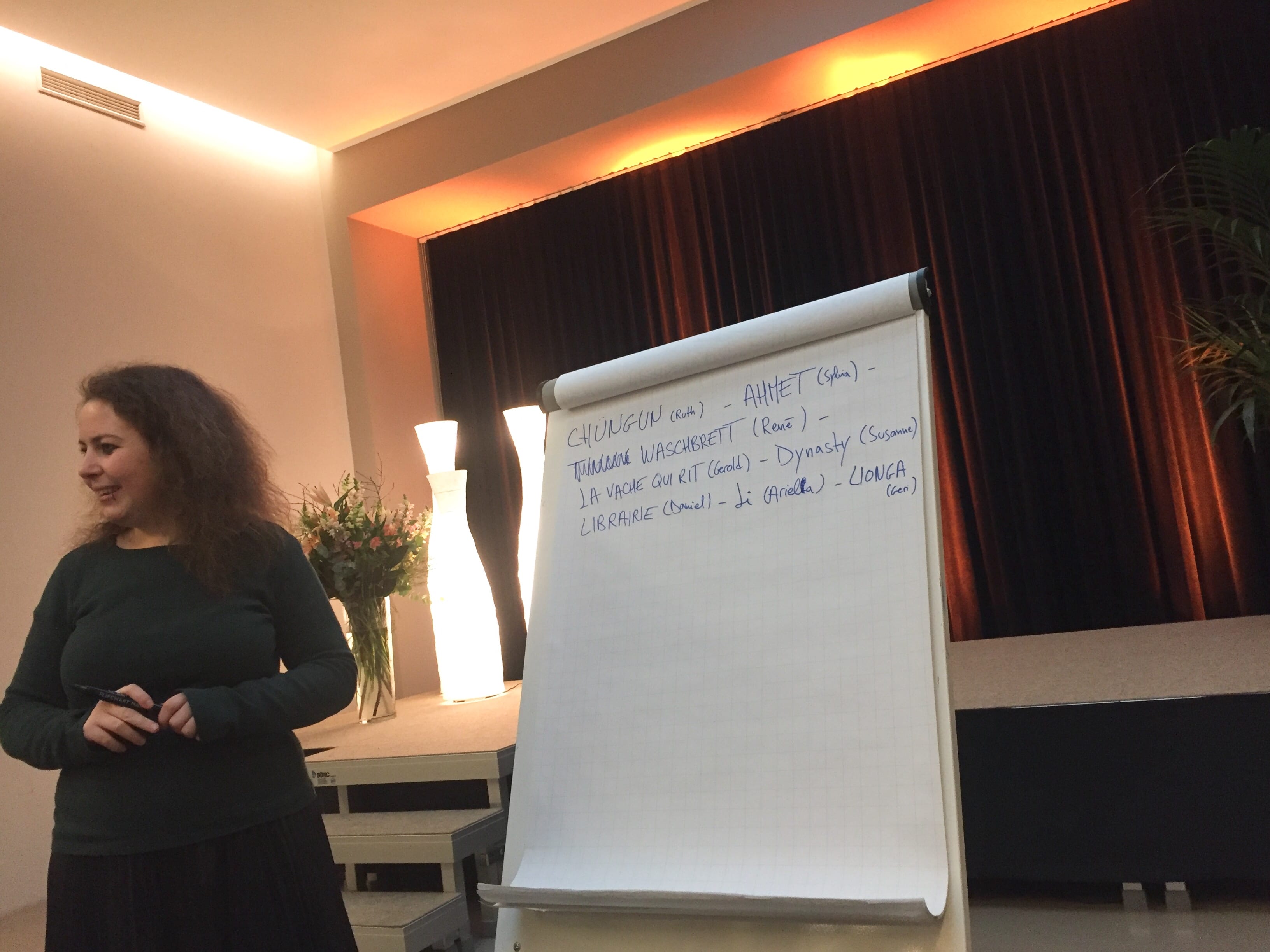

Mit Gomringers handfester Bedienungsempfehlung im Gepäck stieg die TagesWoche also in den Ring. Überlebenstraining Lyrikwerkstatt. Geleitet wurde diese von Marina Skalova, Jahrgang 1988, ihrerseits Übersetzerin, Redakteurin der frankophonen Ausgabe von «Viceversa Literatur» und Autorin des Gedichtbandes «Atemnot». Sie hatte der Veranstaltung eine Beobachtung vorangestellt, die je nach dem auch als Anklage gelten konnte: «Im Alltag wird der Klang der Sprache meistens ihrem Sinn untergeordnet.»

Gomringer und Skalova zusammengenommen, waren wir also hier, um die Sprache gegen den Zwang zu verteidigen, Bedeutungsträger sein zu müssen. Ein vielversprechender Gedanke, ein poetischer auch.

Denn wo Worte nicht reflexhaft ihrem Sinn untergeordnet werden, sondern erstmal nur klingen dürfen, da kehrt Ruhe ins Denken. Seit wir sprechen, lesen, dieses ganze komplexe System namens Sprache lernen, wirken Worte wie Assoziationsbomben auf unser Gehirn: Jede Silbe ist eine schmerzhafte Detonation an Bedeutung und Inhalt, wie dieser letzte Satz anschaulich beweist. Superanstrengend.

Mit der Befreiung der Sprache vom Sinn sollte Ruhe ins Denken einkehren, das war der vielversprechende Gedanke. Und wo Sprache als Klang in den Vordergrund rückt, da konnte die Poesie nicht weit sein.

Auf der Flucht vor dem Sinn wie Forrest Gump

Skalova war da, uns das Hören zu lehren. Und so hörten wir auf zu denken, erst zaghaft, dann lebhafter, reihten Wörter im Gleichklang aneinander, spielten kreuz und quer mit Karree, Idee, Kanapee und Chausee, mit Mär, Gewähr, Schädel und Wedel bis daraus Gedichte, eher Lautklanggebilde entstanden. Tiefe Zufriedenheit machte sich breit, es war wie in dieser Szene in «Forrest Gump», wenn der junge Forrest auf der Flucht vor den fiesen Jungs seine Beinschienen sprengt und einfach rennt wie der Wind.

Die fiesen Jungs verkörperte uns hier der Sinn, und der hing bald geschlagen in den Seilen. Forrests Speed war unser Klang, und wir waren dann mal weg. Lyrik als Selbstverteidigung. So fühlte sich das also an. Das Nicken war weder Zuneigung noch Mitleid gewesen, es war die Solidarität der Sinnbefreiten.

Einladung an eine neue Sinnlichkeit

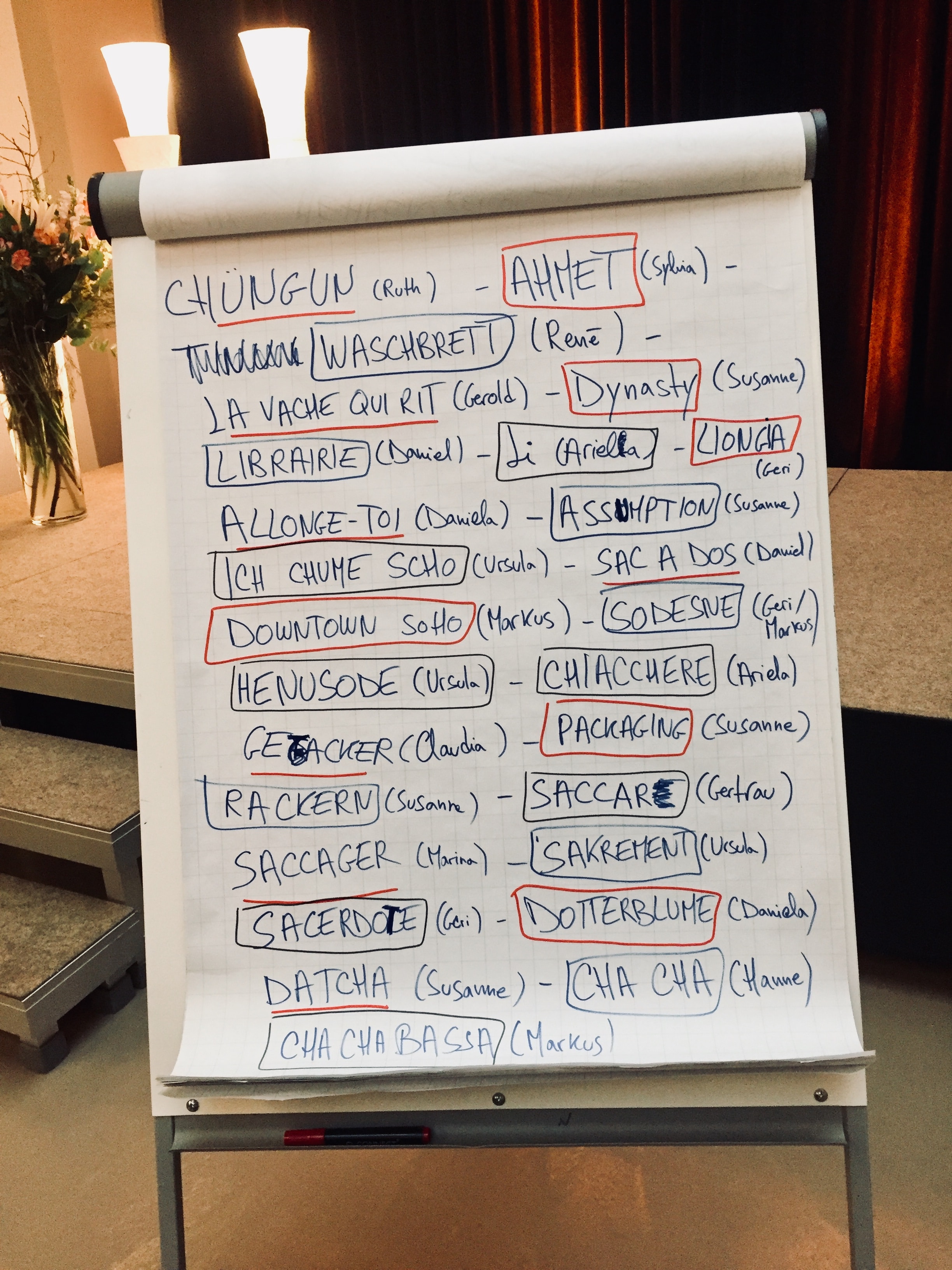

Skalova hatte noch weitere Techniken parat, wie dem Bedeutungskorsett ein Schnippchen zu schlagen sei. Sie liess uns Wortketten bilden, sprachübergreifend, dem Klang entlang. Liess uns rumänische Gedichte übersetzen, ohne das irgendjemand Rumänisch verstanden hätte. Hatte jemand das Kauderwelsch besonders klug, also klanglich gelungen, ins Deutsche, den Dialekt oder eine andere Sprache übertragen, klopften die andern vergnügt auf den Tisch. Es war wohltuend gaga.

Machte uns diese Kakophonie nun zu Dichtern? Mit der hochartifiziellen Kunst einer Dagmara Kraus, die später an selber Stelle mit dem 15. Basler Lyrikpreis ausgezeichnet wurde, hatten unsere wilden Klangschichten erstmal nichts zu tun. Doch unser Klangteppich war die Voraussetzung lyrischen Schaffens und Zugleich eine Einladung an die Sprache, mit neuen, poetischen Sinnen zurückzukommen.

Wir warten noch etwas ab.