Liebe Mittzwanziger, ihr könnt aufatmen! Supergirl Lena Dunhams neues Buch ist kacke. Zum Glück.

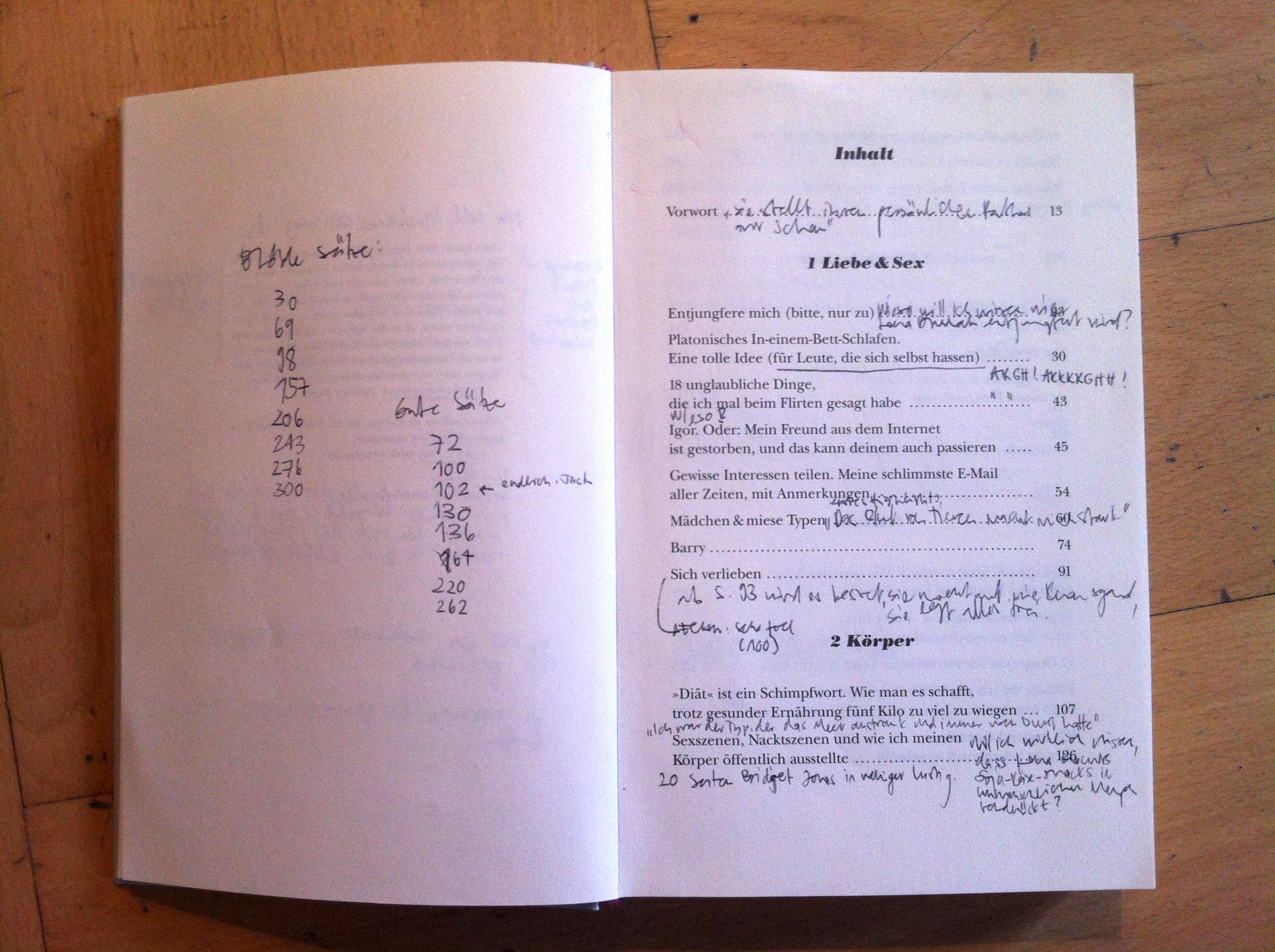

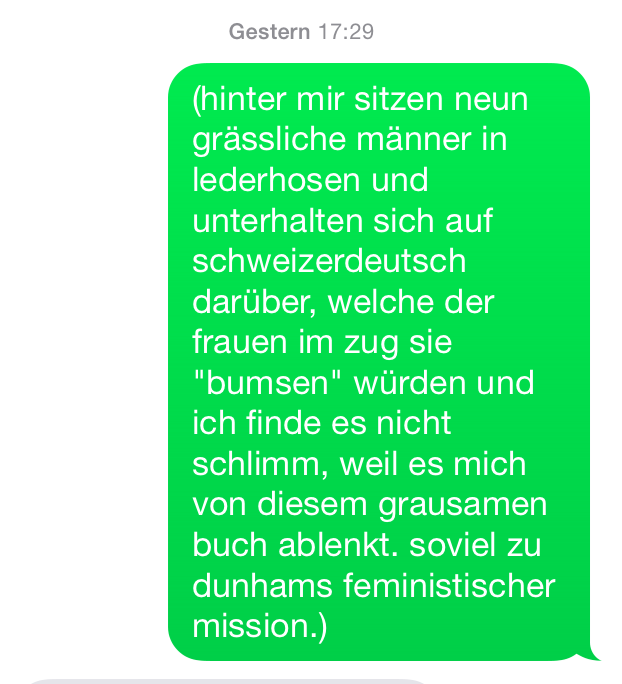

Es fing gut an: Lena Dunham hätte ein Buch geschrieben, hiess es. Es sei sehr gut, hiess es. Das «Zeit Magazin» brachte einen Vorabdruck, die englischsprachigen Medien lobten, ich freute mich. Auf Lektüre, die schlau und unterhaltsam ist, New Yorker Schnauze und Gen Y-Swag liefert (sosehr diese Bezeichnung auch nervt). Entsprechend euphorisch war meine Mail an den Vorgesetzten:

Aber leider sollte es anders kommen.

Gestatten: Lena Dunham, coolest kid alive

Lena Dunham ist das kreative It-Girl der Stunde und der beste Grund, sich als Mittzwanzigerin zu einem hedonistischen Nichtsnutz zu degradieren: Sie ist 28 und hat tolle Filme gedreht, eine grossartige Fernseh-Serie produziert («Girls»), sie hört coole Musik, zieht sich cool an, hat coole Tattoos, einen Freund mit cooler Hornbrille und wurde 2012 vom Time-Magazine zur coolsten Person des Jahres gewählt, kurz: Sie ist so cool und produktiv wie man als junger Mensch nur sein kann. Und jetzt hat sie auch noch ein Buch geschrieben.

Der Versuch, das Phänomen Lena Dunham zu begreifen, ist ungefähr so nervenaufreibend wie in einem amerikanischen Einkaufszentrum (ein Ort, wo man Dunham übrigens nie antreffen würde) verloren zu gehen: Viele Etagen, viel Gewusel, viele Reize, Lärm und Gerüche und niemand, der einen hindurchführt. Denn die gebürtige New Yorkerin ist anstrengend. Wie Lord Voldemort seine Horkruxe, streut sie Spalten ihrer Persönlichkeit in jedes Projekt, das sie angeht.

LCD Soundsystem: I can change

(Lief in Endlosschlaufe während der Entstehung dieses Artikels und ist genau so wie die erste Staffel von «Girls» und genau nicht so wie «Not That Kind of Girl»: cool, zeitlos, ungekünstelt.)

Belle & Sebastian: I don’t love anyone

(Weil Lena Dunham niemanden liebt ausser sich selbst. Oder hasst. Ist letztlich dasselbe.)

Santigold: Girls

(Wurde eigens für Dunhams gleichnamige Serie produziert und hört sich an, wie sich das Buch liest: Lästig, redundant und wieso tue ich mir diesen überschätzten Schrott eigentlich an?)

Fleet Foxes: Montezuma

(Dieses Lied braucht keinen Kommentar, dieses Lied spricht für sich selbst und ich stelle mir Lena Dunham vor, wie sie es in ihren spärlichen stillen Momenten hört und sich in seiner grossartigen Anwesenheit würstchenhaft und nichtig vorkommt.)

Oh Land: White Nights

(Das perfekte Meitschi-Lied, das perfekte «Girls»-Lied, das perfekte Beschwichtigungslied nach diesem anstrengenden Bericht.

Eine Stimme einer Generation

Dabei lässt Dunham die Grenzen zwischen Fakt und Fiktion verschwimmen, sie spielt die Hauptrolle in ihren Produktionen stets selbst, im Film «Tiny Furniture», hat sie gar ihre Mutter und Schwester für die Rollen der Mutter und Schwester eingesetzt.

Das Konzept geht auf: Authentizität ist gefragt, der Alltag von Individuen fasziniert (wie die «Zeit» unlängst in einem tollen Artikel schilderte), und je näher er an der Realität ist, desto besser. Lena Dunham ist nahe an der Realität, ihre Arbeiten widerspiegeln «die Stimme ihrer Generation», wie sie die Protagonistin Hannah Horvath in der ersten Staffel von «Girls» sagen lässt. Und zum Glück anfügt:«Oder eine Stimme. Einer Generation.» «Girls» ist ein Riesenerfolg, endlich eine Serie, die ihr Hipstertum stolz zur Schau stellt. 3 Staffeln sind bereits erschienen, die vierte ist in Produktion.

Trotzdem war es von Anfang an leicht, den «Girls»-Hype als übertriebene Selbstbespiegelung einer 25-jährigen mit krampfhaftem Aufmerksamkeitsdefizit abzutun. Lena Dunham ist das perfekte Helene-Hegemann-Opfer: Kind kreativer Eltern, aufgewachsen in den besten Verhältnissen, rotzige Attitüde, schnupft Kokain von Schlüsseln und tanzt nackt im Park ihres Elite-Kunstcolleges. Nur wird ihr dieses Bild nicht gerecht: Lena Dunham ist wirklich gut. Und schlau. Weil sie genau weiss, wie sie ihre Neurosen zu Geld machen kann.

Rumhurende Venus

Lena Dunham als Venus Victrix auf dem Cover des «New York Times Magazine».

Kein Wunder, hat das New York Times Magazine kürzlich ihren Kopf auf eine Pauline Bonaparte-Büste montiert. Denn wie die kleine promiskuitive Schwester Napoleons hurt auch Lena Dunham rum. Wenn auch nicht unbedingt im herkömmlichen Sinne: Zwar gibt Dunham ihren nicht ganz schlanken Körper Woche für Woche Millionen von Zuschauern preis (es gibt kaum eine Folge, wo man nicht ihre fleischigen Oberschenkel über den Bildschirm wanken sieht), ihr wahres Kapital liegt jedoch in der geschickten Vermarktung ihres Innenlebens.

Sie schlachtet ihre Neurosen leidenschaftlich aus, wir sehen ihr zu wie sie als Hannah Horvath mit ihren Zwangsstörungen hadert, Netztops mit nichts drunter trägt, selbstsüchtig mit ihren Freunden rumspringt und sich mit einem Ohrenstäbchen das Trommelfell durchsticht.

Zwanghafte Exhibitionistin

Bis jetzt geschah das alles unter dem Schutzmantel einer ziemlich verrückten fiktiven Protagonistin und da war es auch noch okay – nur weil Lena Dunham ihre Protagonistin selbst spielt und teilweise hat durchblicken lassen, dass es zwischen ihr und Hannah Horvath ein paar Ähnlichkeiten gibt, muss das ja nicht bedeuten, dass sie tatsächlich so weit gehen würde, ihr ganzes Leben vor einem Millionenpublikum auszubreiten, oder?

Tja, doch.

Das Innenleben einer verstörten Mittzwanzigerin, das in «Girls» gezeigt wird, ist nämlich weitgehend Lena Dunhams eigenes. Wieso ich das weiss? Weil alles in ihrem neuen Buch steht, ihrer erklärten Autobiographie (sie redet sich aus der Wahrheitsschlinge, indem sie behauptet, sie hätte immer mindestens drei verschiedene Versionen von Erlebtem in ihrem Kopf und würde jeweils die beste Geschichte auswählen).

Das Buch

Genauso soll ihr Erstling, wie Dunham im Vorwort feierlich verkündet, ihre hoffnungsvollen Nachrichten von der feministischen Front an den Leser bringen. Die Frauen («wir») hätten lange dafür gekämpft, ihre Geschichten zu erzählen und nichts sei mutiger, als wenn jemand verkünde, dass seine Geschichte es wert sei, gehört zu werden, vor allem, wenn dieser Jemand eine Frau sei.

Entschuldigung, aber: Welch grossspurige Scheisse, welch hinterhältige Anmassung, dieses Buch als etwas Wichtigeres zu verkaufen als es ist! Welcher Volltrottel fällt auf diesen armseligen Versuch rein, den Erstling einer verwöhnten Drehbuchautorin, in deren Serie es hauptsächlich um nervende Mädchen und laute (zugegebenermassen gute) Sprüche geht, als feministischen Leitfaden ernstzunehmen?

La Kakutani fand es nicht Kacke

Die Antwort auf diese Frage findet sich bei der Höchsten aller Hohen: Michiko Kakutani, deren Literaturkritiken in der New York Times so ersehnt wie gefürchtet sind, bezeichnete «Not That Kind of Girl» als Handbuch, als unterhaltsame Anleitung für junge Frauen, die in persönlichen Essays daherkommt. Und fand es gut.

Dazu muss man sagen: Dunhams Leistung ist tatsächlich bewundernswert. Ihre kreative Produktivität ist unglaublich, eine Gabe, die sie in einem Abschnitt treffend auf den Punkt bringt, als «Getriebenheit, die etwas von wucherndem Unkraut hat». Aber gut ist was Anderes.

Das Problem ist die fade Wahllosigkeit, die von Dunham ständig zum Hauptmerkmal eines «text of a generation» hochstilisiert wird: Das Buch ist nicht mehr, als eine ungeordnete Ansammlung von mehr oder weniger interessanten Dingen, die Dunham in ihrem kurzen Leben durchlebt hat. Nur lässt sie es stets so klingen, als würde uns das brennend interessieren.

Tut es aber nicht

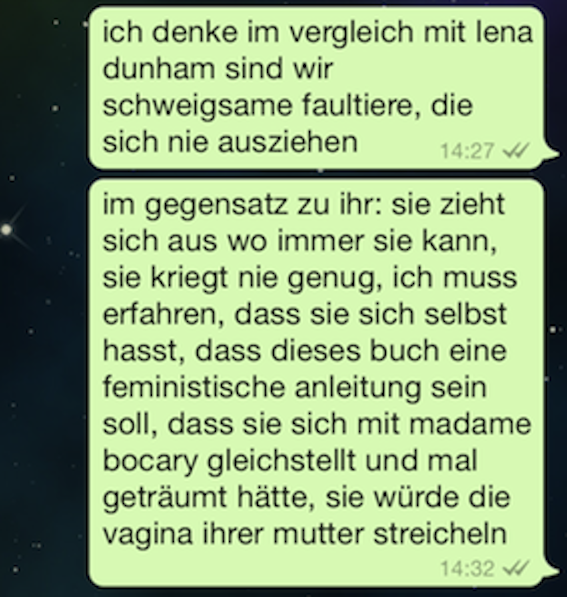

Mir ist es egal, dass sie von der Vagina ihrer Mutter träumt, oder dass sie stets ein zerfleddertes Scheckbuch mit sich trägt (weil «man ja nie wisse» – was bedeutet das überhaupt?) und ich weiss auch nicht, wie diese Informationen mir zu einem bewussteren Frausein verhelfen sollen.

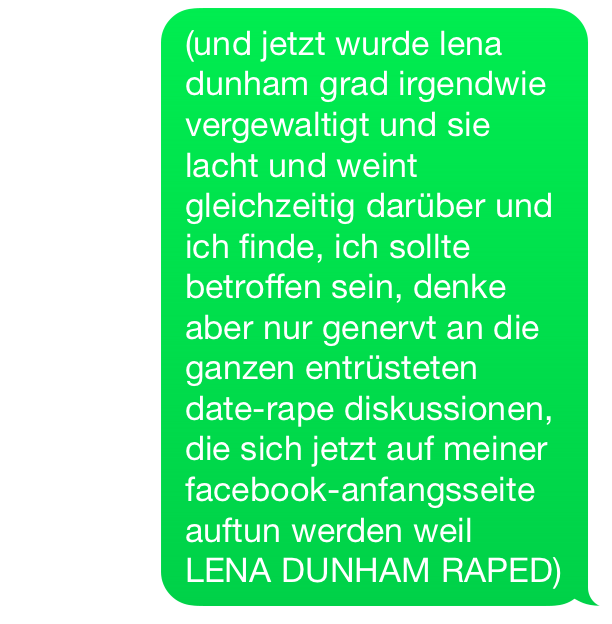

Was Dunham so alles im Leben gelernt hat (wie sie es im Untertitel des Buches zu erzählen verspricht), erfahren wir nicht. Höchstens dass man nicht lachen sollte, nachdem man erzählt hat, man sei vergewaltigt worden, was AMFYOYO bedeutet («Adios Motherfuckers, you’re on your own») und dass Lena Dunham keine Lesbe ist. Dazu ein paar Tipps von ihrem Vater («Mit Selbstvertrauen geht alles, sogar Trekkingsandalen mit Socken tragen.») und die einleuchtende Gleichung: «schwache Augenbrauen = schwacher Auftritt».

Dafür erfahren wir allerhand Überflüssiges: Von ihrer Entjungferung (die sie ganz an den Anfang des Buches gestellt hat, als würde das richtige Leben erst dann anfangen, wenn ein Junge, der sich entfernt wie eine Lesbe mittleren Alters kleidet, in dich hineinmasturbiert, nachdem du ihm erzählt hast, dein Vater würde riesige Penis-Bilder malen), vom Coming-Out ihrer lesbischen Schwester (das Lena ungefragt für sie übernahm), von ihren Zwangs- und Esstörungen und von diversen merkwürdigen Liebschaften (eine davon eine Vergewaltigung, bei der aber aufgrund Dunhams pathologischer Selbstironie nicht ganz klar wird, ob es denn wirklich eine war).

Frust und Ausweg

Dabei kann sie wirklich gut erzählen. Das Problem liegt beim Reflektieren: Sie schildert, stellt ihr persönliches Pathos gekonnt zur Schau – aber gräbt nie tiefer. Es sei denn, es geht um ihre Geschlechtsorgane.

Also mündet die Lektüre schliesslich in Frustration und erzürnten Instant-Nachrichten an mehr oder weniger interessierte Bekannte.

Am Ende stellt sich eine zufriedene Erleichterung ein: Lena Dunham ist trotz ihres Verschleisses an Alter Egos eben doch auch nur ein Mensch. Ein Mensch, der kein anständiges Buch schreiben kann. Zum Glück.

Es kam so, wie ich prophezeit hatte: Ich liebe und hasse dieses Buch. Es gibt wirklich unschlagbar gute Stellen. Die Stellen, wo sie sich nicht beweisen muss, sondern wo die «echte» (sofern es eine geben kann) Lena Dunham zum Vorschein kommt: Wo es um ihre Familie geht, ihre Kindheit, ihre Freunde. Wo die ganze halbfiktionale Gonzo-Ego-Halbessay-Halbszenenkacke beiseite gelegt wird und sich Dunham auf das konzentriert, was sie kann: Erzählen.

In diesem Sinne, liebe Michiko Kakutani et al.: AMFYOYO.

_

Lena Dunham: «Not That Kind of Girl. Was ich im Leben so gelernt habe», erscheint heute im S. Fischer Verlag.