In Burma (Myanmar) gibt es noch immer rund 4500 Arbeitselefanten. So viele wie nirgendwo sonst. Es geht ihnen nicht gut. Sie sterben viel zu früh und ein Fünftel ihrer Kälber wird nicht älter als fünf Jahre. Ein sensationeller Fund hilft jetzt einem Forscherteam, Ursachen und Lösungen zu finden.

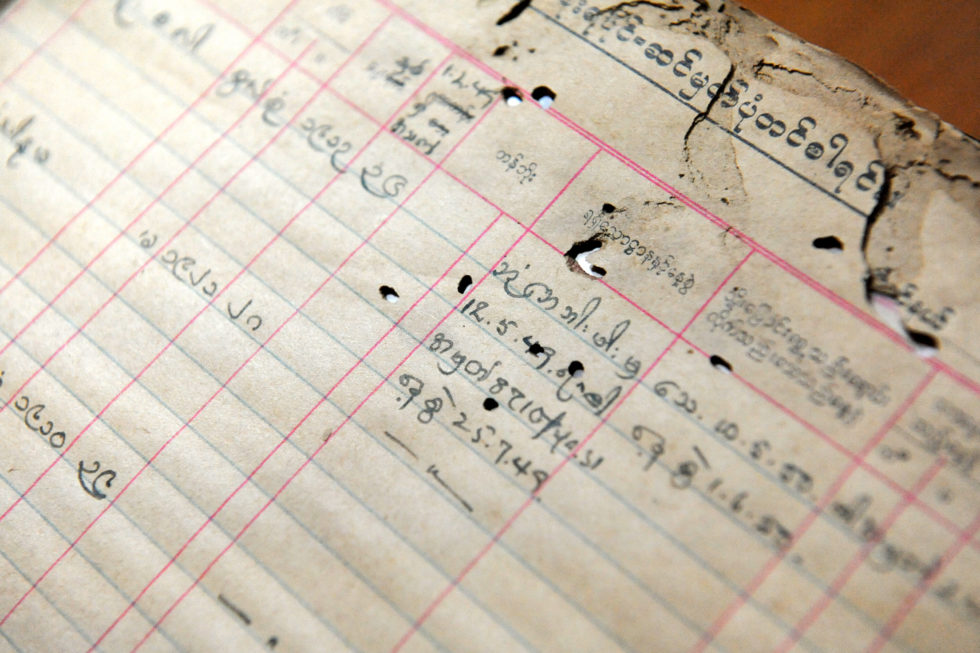

Es war die Entdeckung ihres Lebens. Die burmesische Wildtierärztin und Elefantenforscherin Khyne U Mar stiess auf alte Logbücher, eigentliche «Familienbüchlein» von rund zehntausend Arbeitselefanten, die sich seit der Kolonialzeit in Burmas Wäldern abgerackert hatten.

Die Veterinärin zeigt mir im Arbeitszimmer ihrer Wohnung in Rangun das älteste noch erhaltene Exemplar, vergilbt, teilweise von Insekten und Mäusen angefressen. Es ist das Lebensbuch der Elefantenkuh Kyaw Maung, geboren 1928, gestorben 1948, im Jahr als sich Burma der britischen Kolonialherrschaft entledigte. Khyne U Mar ist begeistert. «Denn da stehen auch die Namen der Eltern, wann und wo das Tier gefangen wurde, Geburten, Fehlgeburten, Krankheiten, Wetterinformationen – einfach alles.» Tausende von Biodaten, die nun digitalisiert und ausgewertet werden.

In Myanmar arbeiten Elefanten vorwiegend in abgelegenen, unerschlossenen Waldgebieten. Dort sind sie den verfügbaren Maschinen überlegen und wirtschaftlicher als teure Technik. Burmesische Arbeitselefanten arbeiten wöchentlich – offiziell – an fünf Tagen. Sonntags und Mittwochs, der als Tag der Elefanten gilt, haben sie frei. Die Arbeit beginnt bei Sonnenaufgang und endet gegen Mittag. Nachmittags können die Tiere baden und sich soweit frei bewegen, wie es die Kettenfesseln zulassen. Jeweils ab 15. Februar müssen Burmas Elefanten, die in der Holzwirtschaft arbeiten, in gesetzlich vorgeschriebene Ferien. Vier bis fünf Monate während der Trockenzeit werden sie in Ruhecamps gebracht, die tiefer im Wald liegen. Arbeitselefanten bleiben in der Regel ein Leben lang in Ketten.

An Khyne U Mars Arbeitsplatz entsteht mithilfe der Logbücher, die in Burma obligatorisch sind, die weltweit grösste Arbeitselefanten-Datenbank. Dies im Rahmen eines Forschungsprojektes, das die Veterinärin an der englischen Universität Sheffield leitet, in Zusammenarbeit mit der Myanmar Timber Enterprise (MTE). Diese staatliche Holzfirma besitzt die Mehrheit der Arbeitselefanten, insgesamt rund 2700.

Auf der Suche nach den Ursachen der frühen Tode

Bei meinem Besuch ist das Forscherinnenteam dabei, die Geschichte von Arbeitselefant Nummer 7000 zu digitalisieren und auszuwerten: Sue Swe Mae, weiblich, geboren am 12. Januar 2010. Ziel der Arbeit: Herausfinden, welche Faktoren die grossen Gesundheitsprobleme verursachen, an denen die Tiere leiden. Letztlich geht es bei U Mars Detektivarbeit um nichts Geringeres als um das Überleben der Elefanten in diesem südostasiatischen Land. Denn vor allem die Schwerstarbeiter in Ketten, die tonnenschwere Baumstämme hinter sich herziehen müssen, leiden massiv.

Ein gesunder Elefant in Gefangenschaft wird in Burma etwa 70 Jahre alt, manchmal sogar um einiges älter. «Doch in den Arbeitselefantencamps lebt die Mehrheit im Schnitt lediglich 40 bis 45 Jahre», sagt Khyne U Mar. «Wir möchten erreichen, dass sie älter werden. Dazu müssen wir verstehen, weshalb sie so früh sterben.» Die detaillierten Lebensgeschichten in den alten Büchern sind nun auf der Suche nach Antworten Gold wert. Erste Hinweise haben sich bereits offenbart: «Es könnte Arbeitsstress sein, diese Tiere müssen sehr hart arbeiten», sagt Khyne U Mar. Es gebe zwar Vorschriften, wie viel sie schleppen dürfen, «doch wir sind nicht sicher, ob sie dem Tier auch gerecht werden.» Wenn nötig sollen die Regeln angepasst werden.

«In den Arbeitselefantencamps lebt die Mehrheit der Tiere im Schnitt lediglich 40 bis 45 Jahre.»

In Burma oder Myanmar, wie die vom Militär dominierte Regierung das Land nennt, beginnt das Elefanten-Arbeitsleben mit 17. Mit 55 werden Bullen und Kühe pensioniert und müssen nicht mehr arbeiten. Bis etwa 20 verrichten die Tiere leichtere Jobs. Von 20 bis 40 schleppen sie bis zu zwei Tonnen schwere Lasten. Nach ersten Datenanalysen wird ein Zusammenhang zwischen Arbeit und frühem Tod vermutet. Nicht allein das Gewicht der Lasten sei relevant, sagt die Wissenschaftlerin, auch die Jahreszeit spiele eine Rolle. Während des Monsuns ist die Nahrung üppiger als in der Trockenzeit, in der es zudem sehr heiss ist. Einflüsse, die den Tieren zu schaffen machen. «Wir glauben, dass man an heissen Tagen die Arbeitsbelastung reduzieren sollte», sagt Khyne U Mar.

Hohe Sterblichkeitsrate bei Kälbern

Als ob all das nicht schon schlimm genug wäre, leiden Burmas Arbeitselefanten noch an einer Nachwuchstragödie. «In den Holzfällercamps starben laut meinen Forschungen 2013 und 2014 bis zu 25 Prozent der Kälber vor dem fünften Altersjahr», sagt die Forscherin. Das sei eine sehr hohe Sterblichkeitsrate. Auch hier führen bisher ausgewertete Biodaten in den Logbüchern zu einem ersten Verdacht. «Wir vermuten eine Mangelernährung. Die Kühe geben zu wenig Milch, die Kälber magern ab und eines Tages sterben sie ohne offensichtliche Anzeichen einer Krankheit.» Ein Kalb trinkt vier Jahre lang Muttermilch. Das Forscherteam um Khyne U Mar glaubt, dass die Kühe wegen ihrer schweren Arbeit zu wenig Reserven haben, um so lange genügend Milch zu produzieren.

Der Asiatische Elefant (Elephas maximus), zu denen die Elefanten Burmas gehören, ist neben dem Afrikanischen Elefanten das zweitgrösste Landtier unseres Planeten. Wegen der Vernichtung seines Lebensraumes schrumpfen die Populationen mehr und mehr. Deshalb gilt der asiatische Elefant mit einer Gesamtpopulation von schätzungsweise 30’000 bis 50’000 Tieren als zehn Mal stärker bedroht als der afrikanische Elefant (ca. 500’000 Tiere).

Neben Burma (ca. 1200 Tiere) gibt es wild lebende asiatische Elefanten noch in Sri Lanka (ca. 5800), Thailand (ca. 2500), Laos (ca. 600), Kambodscha (ca. 600), Nepal (ca. 100), Malaysia (ca. 1200), Bhutan (ca. 200), Vietnam (ca. 75), Indonesien bzw. Sumatra (ca. 2400) und Borneo (ca. 60), Bangladesh (ca. 300), China (weniger als 200) sowie in Indien, das mit schätzungsweise etwa 26’000 Tieren die grösste Population beherbergt (Zahlen: IUCN).

Der Milchmangel hat einen weiteren, möglicherweise verhängnisvollen Nebeneffekt: Die Jungtiere suchen ihre Nahrung vermehrt in der Umgebung der Camps, die alle in den Wäldern liegen. Auch das erhöhe die Todesrate. Laut U Mar stürzen Kälber von Felsklippen, sie ertrinken, sterben an Schlangenbissen oder geraten in Konflikt mit wild lebenden Elefantenherden, die ihr Territorium verteidigen.

Lebensgefährlich ist zudem die Zähmung. Wenn das Kalb vier Jahre alt ist, brechen ihm die Oozies – wörtlich übersetzt «Kopfreiter» – den Willen. Oozie, so heissen in Burma die Elefantenführer. Sie machen das Wildtier unter anderem mit Nahrungsentzug gefügig. Das stresst, schmerzt und tötet manchmal.

Der Staat macht, was er will

Die Zahl der staatlichen Arbeitselefanten in Burma ist seit den 50er-Jahren in etwa stabil. Wie kommt das, da doch so viele Tiere sterben und es ausserdem eine niedrige Geburtenrate in den Camps gibt? Man bedient sich bei den frei lebenden Elefanten. Khyne U Mar: «Die staatliche Holzfirma MTE ersetzt Elefanten mit Wildfängen, der Staat erteilt Ausnahmebewilligungen. Er darf als einziger Wildelefanten fangen. Früher hat die MTE jährlich etwa hundert Wildtiere gefangen. Jetzt sind es vielleicht noch etwa zehn.» Der Staat bewilligt sich also Wildfänge gleich selber. Ihm gehört ja die MTE. Laut CITES, dem Washingtoner Artenschutzabkommen, ist der grenzüberschreitende Handel mit Elefanten verboten. Ein Staat kann aber auf seinem eigenen Territorium tun und lassen was er will.

Neben Burma fängt auch Indonesien Wildelefanten. Auf Sumatra werden Tiere, die wegen ihres Lebensraumverlustes zum Beispiel in Palmölplantagen eindringen, gefangen und in erbärmliche Lager gesteckt. «Wildfänge wie in Myanmar und Indonesien haben in Asien erheblich zur Bedrohung der Tierart beigetragen», sagt der international bekannte Elefantenforscher Peter Leimgruber vom Smithsonian-Institut.

Immer weniger Wildelefanten

Die Zahl der Wildelefanten ist in den letzten Jahren drastisch geschrumpft. Konservative Schätzungen des Smithsonian-Institutes gehen von nur noch etwa 1200 Tieren aus. Andere reden von etwa 1800. Vor zwei Jahrzehnten wurden noch um die Zehntausend geschätzt. Dass es immer weniger werden, daran sind auch die zunehmende Wilderei sowie militärische Konflikte schuld. Aber vor allem ein rasanter Lebensraumverlust. Laut Global Forest Watch hat Burma zur Gewinnung von Agrarflächen, Bodenschätzen, Holz, Land für Dämme und für den Strassenbau in den letzten 20 Jahren ein Fünftel seiner ursprünglichen Wälder abgeholzt. Zum grössten Teil illegal. Insgesamt wurden 75 000 Quadratkilometer Waldfläche vernichtet. Dies entspricht fast anderthalb Mal der Fläche der Schweiz.

Gelingt es Khyne U Mar und ihrer Forscherinnengruppe, den Ursachen für die Tragödien in der Arbeitselefanten-Gemeinschaft auf den Grund zu gehen, dann wird dies ein Beitrag zum Überleben aller Elefanten dieses südostasiatischen Landes: «Die Erhaltung einer natürlichen Stabilität der gefangenen Elefantenpopulationen ist äusserst wichtig. Wenn es gelingt, die Mortalitätsrate der Kälber zu senken und die Lebensdauer der Tiere zu verlängern, dann schützt dies auch die wild lebenden Elefanten. Es braucht dann keine Wildfänge mehr.»

Die Veterinärin Khyne U Mar forscht seit langem auch nach den Ursachen niedriger Elefanten-Geburtsraten in den Holzfäller-Camps. Unter anderem seit über zwanzig Jahren mit Spermien-Analysen. Früher habe man Bullen anästhesiert, um den Samen mit der so genannten Elektro-Ejakulation zu gewinnen. Bei dieser äusserst schmerzhaften Methode wird die Prostata elektrisch gereizt. Kyhne U Mars Team brachte dann weltweit erstmals Bullen dazu, ihren Samen in einer künstlichen Vagina zu deponieren. «Wir entdeckten viele tote Spermien und sahen, dass die Qualität der lebenden Samenzellen schlechter ist als jene von Zoo-Elefanten. Wir glauben, die Ursachen könnten in der Ernährung liegen oder sie sind stressbedingt der schweren Arbeit zuzuschreiben.» Der gewonne Samen wird zur künstlichen Befruchtung verwendet. «Da ist es enorm wichtig zu wissen, welche Geschichte der Spenderbulle hat. So kann man Inzucht vermeiden», sagt Khyne U Mar. Auch da helfen jetzt die alten, vergilbten Logbücher mit ihren Zehntausenden von Bio-Daten.