Gute Ausbildung, Doppelverdiener, aber Kinder. Der Mittelstand strampelt vergebens. Er wird überall geschröpft.

Schon länger hat der 47-jährige Informatiker Peter Meier (Name geändert) aufgehört, um einen besseren Lohn zu kämpfen. Lieber verteilt der Teamleiter das Kontingent seines Arbeitgebers für Lohnerhöhugnen an Mitarbeiter in seinem Team. «Aufgrund ihrer Steuerrechnung haben sie mehr davon als ich», sagt er. Im Klartext: Leistung lohnt sich für den Familienvater gar nicht mehr. Was er mehr verdient, fressen Steuern und Gebühren wieder auf. Dabei zählt Meier noch zu den Privilegierteren.

Es mag eine schöne Geste sein, wenn der Kadermitarbeiter dafür sorgt, dass seine Untergebenen mehr Lohn bekommen. Doch volkswirtschaftlich ist es verheerend, wenn sich im Mittelstand das Gefühl breit macht, Leistung lohne sich nicht mehr. Genau das passiert aber, wie auch der ehemalige Leiter des Statistischen Amtes des Kantons Zürich und Autor des Buchs «Reichtum ohne Leistung», Hans Kissling, beobachtet: «Junge Familien können sich gerade in städtischen Gebieten kaum mehr aus eigener Kraft eine Wohnung kaufen.»

Leistungsbereitschaft sinkt

Wenn sich der Mittelstand trotz vollem Einsatz und guter Ausbildung keine eigene Wohnung mehr leisten könne, sinke dessen Leistungsbereitsschaft, und dies schade der Volkswirtschaft, so der Buchautor. Wer keine Eltern habe, die es vermögen, ihren Kindern grosszügig Geld zu schenken, werde aus eigener Kraft kaum genug auf die Seite legen können, um sich bei den immer noch steigenden Immobilienpreisen eigene vier Wände leisten zu können.

Das hat etwa der Luzerner Villenort Meggen zu spüren bekommen. Dort stiegen die Bodenpreise in schwindelerregende Höhen, die Kinder des alteingesessenen Mittelstands konnten sich keine Wohnung, kein Haus mehr leisten und waren gezwungen wegzuziehen. All die reichen Villenbesitzer brachten zwar willkommene Steuereinnahmen und machten die Gemeinde zum mit Abstand grössten Zahler im kantonalen Finanzausgleich, doch der Jetset interessierte sich wenig fürs Dorfleben im Steuerparadies.

Das idyllisch gelegene Dorf drohte schon zu einem Alterssitz für Reiche zu verkommen, da reagierte die Gemeinde und beschloss vor zwei Jahren mit über 70 Prozent Ja-Stimmen, selbst in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Die Gemeinde schreibt bei neu eingezontem Land teilweise vor, dass rund ein Drittel der Wohnungen preisgünstig – sprich für den oberen Mittelstand erschwinglich – gebaut werden muss. Dank dieses Staatseingriffs sollen es sich jetzt wieder vermehrt Mittelstands-familien mit Kindern leisten können, sich im Nobelort am Vierwaldstättersee niederzulassen.

Strapazierter Mittelstand

Wie stark gerade Familien mit kleinen Kindern unter hohen Betreuungskosten zu leiden haben respektive auf Einkommen verzichten müssen, wenn ein Elternteil zu Hause bleibt, hat inzwischen auch der Denkclub Avenir Suisse festgestellt. In der kürzlich veröffentlichten Studie «Der strapazierte Mittelstand» kamen die Forscher zum Schluss, dass das Einkommen des Mittelstands in den letzten Jahren weniger stark zugenommen habe als in der Unter- und Oberschicht: «Der Abstand zur Oberschicht hat sich vergrössert, jener zur Unterschicht verringert», so ihr Fazit. Und die Forscher bestätigten das diffuse Gefühl von vielen, dass sich Leistung für den Mittelstand nicht mehr unbedingt lohnt.

Unter dem Strich ginge es vielen im Mittelstand kaum schlechter, wenn sie weniger arbeiten und verdienen würden, weil «dann das verfügbare Einkommen vom Staat deutlich weniger geschmälert würde». Avenir Suisse warnt davor, sich davon blenden zu lassen, dass es dem Schweizer Mittelstand im internationalen Vergleich noch immer gut gehe. Denn früher sei die realistische Chance, dank Leistung und Glück aufzusteigen, nicht nur ein zentraler Wohlstandsmotor für die Schweiz gewesen, sondern auch ein wichtiges Element für deren politische Stabilität. Diese Aufstiegsperspektive verbaue der Staat immer mehr mit seiner zunehmenden Umverteilungspolitik zugunsten der Unterschicht: Steuern, einkommensabhänige Tarife, Subventionen und Verbilligungen für weniger gut Verdienende.

Verzerrtes Bild

Dieses verzerrte Bild ärgert den Berner Schuldenberater Mario Roncoroni. Er berät täglich Angehörige der gescholtenen Unterschicht. Wer zu dieser Schicht gehöre, müsse häufig kämpfen, um über die Runden zu kommen. Das Geld für Steuern, die Miete, Krankenkasse fehlt. In den letzten Jahren verschlechterte sich die finanzielle Situation der Ratsuchenden dermassen, dass sich die Anlaufstelle zwangsläufig umbenennen musste: Statt Schuldensanierung heisst sie jetzt Schuldenberatung. «Früher versuchten wir, die Klienten schuldenfrei zu bekommen. Heute beraten wir viele Sozialhilfeempfänger und sind froh, wenn wir deren finanzielle Situation stabilisieren können», sagt er.

Doch das verzerrte Bild der Unterschicht ist nicht der einzige Mangel der Studie aus der marktwirtschaftlich-liberalen Denkfabrik. So blendet Avenir Suisse auch aus, dass der Staat die Oberschicht mit Steuersenkungen in den letzten Jahren viel stärker entlastet hat als die Mittelschicht.

Selbst die Verteilung des Vermögens, die in kaum einem anderen Land so einseitig ist wie in der Schweiz, orten die Forscher als nicht lähmend für den Mittelstand. Dabei hat die Schweiz anteilsmässig drei Mal so viel Dollar-Millionäre wie etwa die USA oder Deutschland, zwölf Mal mehr als Italien. Und welche Studie auch immer untersucht, wie das Vermögen verteilt ist, die Schweiz landet im weltweiten Vergleich regelmässig auf dem Podest jener Länder mit der ungleichsten Verteilung. Der Kanton Basel-Stadt ist dabei sogar noch Spitzenreiter: Hier besitzen gemäss Steuerstatistik gerade einmal 0,29 Prozent der Steuerpflichtigen mehr als die Hälfte des Vermögens.

Mehr Millionäre trotz Wirtschaftskrise

Trotz Wirtschaftskrise hat die Zahl der Millionäre in der Schweiz nach Berechnungen des «Global Wealth Report» im letzten Jahr noch einmal um sechs Prozent zugenommen. Zwar ist auch das Einkommen der Mittelschicht gestiegen, doch viel weniger stark als jenes der Unter- und Oberschicht. Doch wer nur Einkommen vergleicht, bekommt ein falsches Bild, denn entscheidend ist, was nach all den fixen Kosten wie Steuern, Krankenkassen, Miete und Gebühren am Ende übrig bleibt.

Und da bestätigt sich, was sich auch bei fast allen Familien zeigt, welche die TagesWoche – wenn auch anonym – in ihr Portemonnaie blicken liessen. Meist sind es nur ein paar Hundert Franken vom scheinbar so stolzen Einkommen.

Dass der Mittelstand im Vergleich zu den Verlierern zählt, bringen auch die Modellrechnungen im neusten Verteilungsbericht des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes an den Tag. Die verfügbaren Einkommen im Mittelstand stagnieren oder sinken, während die Oberschicht in den letzten Jahren noch einmal kräftig zugelegt hat. Der Hauptgrund ist einfach: Auch wenn sich alle Parteien bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Mittelstandsparteien ausgeben, betreibt in Tat und Wahrheit die Mehrheit von ihnen eine Steuer- und Abgabepolitik auf dem Buckel des Mittelstands.

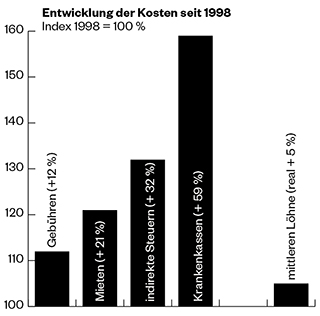

Die Reichen profitierten von Steuersenkungen bei der Einkommens- und Vermögenssteuer, während der Mittelstand immer mehr ausgeben muss für Gebühren (Plus 12 Prozent), Mieten (Plus 21 Prozent), indirekte Steuern (Plus 32 Prozent), Krankenkassen (Plus 59 Prozent). Zum Vergleich: Im selben Zeitraum von 1998 bis 2010 stiegen die mittleren Löhne real um fünf Prozent, die höchsten hingegen um 27.

Der Mittelstand bekommt auch zu spüren, dass der neoliberale Geist längst Einzug gehalten hat in die Verwaltungen der öffentlichen Hand: «Ein Heimatschein? Macht 40 Franken. Eine Identitätskarte? 65 Franken bitte. Ein Bogen Abfallmarken? Das wären dann noch 24 Franken.» Das Zauberwort heisst «Verursacherprinzip». Auf den ersten Blick ein bestechender Gedanke: Wer eine Leistung in Anspruch nimmt, soll auch dafür zahlen. Doch, was für Reiche höchstens ein Trinkgeld ist, trifft diejenigen, die weniger verdienen, härter.

Pendler kommen unter die Räder

Nach demselben Muster funktioniert auch die Verkehrspolitik von Bundesrätin Doris Leuthard. Ihre Partei, die CVP, hat sich zwar den Mittelstand auf die Fahne geschrieben, doch das hindert die Verkehrsministerin nicht daran, die Abgaben für die Bahnen, die sogenannten Trassenpreise, massiv zu erhöhen. Diese wiederum geben den Aufschlag an ihre Kunden weiter, die Billettpreise explodieren.

Galten die ÖV-Pendler vor zehn Jahren noch als vorbildlich, modern und flexibel, haben sie inzwischen die Raucher als Lieblings-Feindbild der Politik abgelöst: Sie werden für die Zersiedelung in unserem Land verantwortlich gemacht. Sie sind es, die den Staat zu einem Milliarden Franken teuren Ausbau der Infrastruktur zwingen. Die angeblich allerschlimmsten Sünder aber pendeln während der morgendlichen Rushhour mit dem Zug von Stadt zu Stadt und verstopfen die Züge. Die Unkenrufe liessen nicht lange auf sich warten: «Welch ein Unsinn! Sollen die doch mehr zahlen.»

Dass kaum einer freiwillig weite Strecken zum Arbeitsplatz zurücklegt, sondern meist kaum eine Wahl hat, wird ausgeblendet: Kinder, die ihre Freunde nicht verlieren wollen. Die Ehefrau, die am Wohnort arbeitet. Ein Arbeitgeber, der mit einem Handstreich ganze Abteilungen oder den Firmensitz verlegt wie jüngst SBB Cargo: Ein paar Hundert Angestellte müssen bald nach Olten statt Basel zur Arbeit fahren. Erst vor ein paar Jahren fasste die Bahn ihre Mitarbeiter in der Nähe des Basler Bahnhofs SBB zusammen. Vorletzte Station war Freiburg. Während sich die Bahn noch in Büros der Nähe von grösseren Bahnhöfen einmietet, nehmen viele andere Arbeitgeber weniger Rücksicht auf das ÖV-Netz.

Die Preiserhöhung beim öffentlichen Verkehr wird denn auch den berufstätigen und mobilen Mittelstand am stärksten treffen. Der Verkehrsclub der Schweiz hat gestützt auf die vom Verband öffentlicher Verkehr (VöV) vorgestellte Preisentwicklungsszenarien berechnet, dass die Billettpreise in den nächsten fünf Jahren um bis zu 27 Prozent steigen werden.

Löcher stopfen mit der Erbschaftssteuer

Natürlich muss der Staat zusehen, dass er Geld einnimmt. Schliesslich müssen all die Löcher gestopft werden, die wegen Steuersenkungen oder aufgehobenen Steuern für Wohlhabende entstanden sind. Beispiel Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen. Im Steuerwettbewerb hat sie in den letzten 15 Jahren ein Kanton nach dem anderen abgeschafft.

Dabei hätte diese Vermögenssteuer für die Hinterbliebenen wohlhabender Verstorbener den grossen Vorteil, dass sie im Gegensatz zur Mehrwertsteuer den Konsum nicht verteuert und auch nicht die Arbeit, wie es die Einkommenssteuer tut. Ökonomen gehen deshalb davon aus, dass die Erbschaftssteuer diejenige Steuer ist, die am wenigsten leistungshemmend wirkt.

Vor allem aber könnte dies auch ein erster Schritt sein, um die Kluft zwischen Mittelstand und Oberschicht zumindest ansatzweise zu verkleinern. Vermögen im Umfang von insgesamt rund 40 Milliarden Franken werden in der Schweiz jedes Jahr vererbt. Ein links-grünes Initiativkomitee sammelt derzeit Unterschriften für eine nationale Erbschaftssteuer und steht kurz vor den nötigen 100 000 Unterschriften. Trotz zwei Millionen Franken Freibetrag rechnen die Initianten mit Einnahmen von drei Milliarden Franken – jährlich.

Die Einnahmen sollen der AHV und den Kantonen zugute kommen. Aus Angst davor, dass die Initiative angenommen und dann rückwirkend ab dem Jahr 2012 in Kraft gesetzt werden könnte, hat diese schon Ende letztes Jahr dafür gesorgt, dass die Notariate überrannt wurden. Wohlhabende Eltern wollten noch rasch vor dem Jahreswechsel ihren Kindern das Haus überschreiben, um eine allfällige Steuer zu umgehen. Aufgrund von Zahlen, die der Kanton Zürich erhoben hat, kann hochgerechnet werden, dass Eltern damals Liegenschaften im Umfang von 50 Milliarden Franken an ihre Kinder verschenkten.

Von einem geschenkten Haus können die Mittelstands-Familien, die der TagesWoche ihre Budget offen legten, nur träumen, so wie jenes Paar, das nächstes Jahr ihr erstes Kind erwartet. Noch ist ihre Situation komfortabel: Sie arbeiten beide Vollzeit, wohnen in einer günstigen, kleinen Wohnung. Doch nach der Geburt wird die Mutter ein paar Monate unbezahlten Urlaub nehmen, danach ihr Pensum stark reduzieren. Die junge Familie möchte sich dann auch ein Haus suchen.

Die klassische Schere für junge Familie wird sich auftun: sinkende Einnahmen, steigende Ausgaben. «Dann werden wir auch rechnen und mit dem Geld haushalten müssen», sagen die beiden. Schon heute versuchen sie zu sparen, essen selten auswärts oder telefonieren mit sehr alten Handys und Prepaidkarten statt teuren Abonnements. Und die junge Familie, beide Anfang 30, verdrängt nicht, was der knapp 20 Jahre ältere Informatiker und Familienvater Peter Meier bereits erlebt hat: Dass es sich als Mitglied des Mittelstands unter dem Strich durchaus lohnen kann, auf Lohnerhöhungen zu verzichten.

Eine verbindliche Definition des Mittelstands gibt es nicht. Allgemein gilt als Mittelstand, wer sich aus eigener Kraft finanzieren kann, aber nicht vermögend ist. Gemäss gängiger Definition jedoch zählen dazu die mittleren 60 Prozent der Einkommensverteilung. Für die Schweiz gilt die Faustregel: Alleinstehende mit einem Einkommen zwischen 45 000 und 100 000 Franken pro Jahr, bei Familien mit zwei Kindern sind es zwischen 94 000 und 209 000 Franken.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 07.12.12