Wer bezahlt die Kampagne der Kantone zur USR III? Die mangelnde Transparenz über die Financiers politischer Werbung bleibt ein Ärgernis.

Es gibt eine Konstellation, da kann man leichter dagegen sein, weil man dafür ist. Ich kann eine Abstimmungsvorlage befürworten, die Art, wie sie propagiert wird, aber ablehnen.

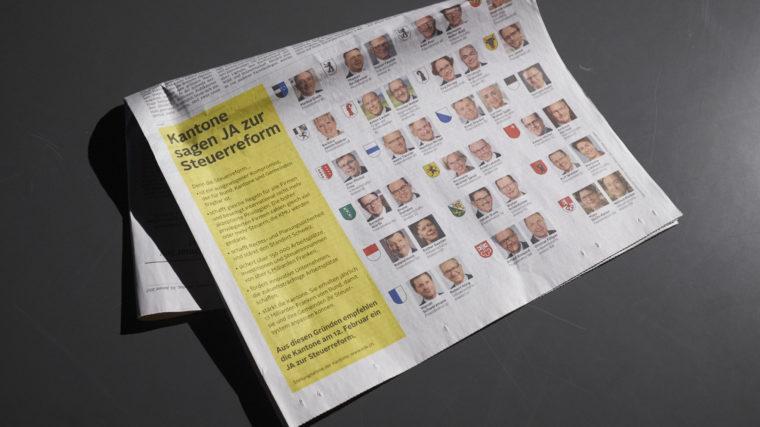

Diesmal geht es nicht um die schwarze Burka-Schreckgestalt. Sondern um die Grossplantagen der fast heiter wirkenden Kantonswäppchen, mit denen für die Unternehmenssteuerreform III (USR) geworben wird. Allerdings geht es auch hier nicht um die Wäppchen selber, sondern darum, dass wir in diesem Fall – einmal mehr – nicht wissen, wer die gigantische Inseratewerbung bezahlt.

Die Anonymität von Geldgebern mag besonders stören, wenn man mit den Parolen nicht einverstanden ist. Sie sollte uns aber auch dann stören, wenn wir eine Parole zwar teilen, das Wirken aus dem anonymen Hintergrund aber undemokratisch finden.

Dürfen Kantone in eidgenössische Abstimmungen eingreifen und dafür «Steuerfranken» einsetzen?

In Basel sorgte ein anonymes Flugblatt gegen das Kasernenprojekt – ein vergleichsweise kleiner Fisch – für Unmut. Die einleuchtende Begründung für den Ärger: In einem Abstimmungskampf müsse man offen zu seiner Meinung stehen. Also fast wie bei den Meinungsäusserungen der Landsgemeinden, der Urform der schweizerischen Demokratie. Beim Ausmehren allerdings, das im Landsgemeinde-Ring auf den Abstimmungskampf folgt, hätte die Wahrung des Urnengeheimnisses unter demokratie-ethischem Aspekt allerdings unzweifelhaft ihre Vorzüge.

Im Falle der Kantonswäppli-Inserate kommen zwei Fragen zusammen: die Frage, ob Kantone als staatliche Körperschaften in eidgenössische Abstimmungen eingreifen dürfen, und die Frage, ob dafür «Steuerfranken» eingesetzt werden dürfen. Die erste Frage könnte erneut, wie in einem anderen Fall schon im Dezember 2016, das Bundesgericht beschäftigen. Sie soll hier aber nicht das Thema sein.

Auf Glauben angewiesen

Die andere Frage, die nach der Finanzierung von Politwerbung, ist ein Dauerbrenner, mit dem wir uns bereits mehrfach beschäftigt haben. Diesmal «brennen» Spekulationen über eine Kampagnenfinanzierung durch den Staat.

Matthias Leitner, der Leiter der Kampagne für ein Ja zur USR III, beteuerte gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass die Kantone nichts an die Inserate bezahlt hätten, dafür lege er seine «Hand ins Feuer». Den Test könnte er bestehen, wenn er, um seine Unschuld zu beweisen, gemäss der alten Redensart tatsächlich, wie bei einem Gottesurteil, seine Hand in ein Feuer legte und sich dabei nicht verbrennen würde.

Im Weiteren erklärte der Kampagnenleiter auf die Frage, woher das Geld stamme und wie viel geflossen sei, sehr routiniert, man gebe so etwas grundsätzlich nicht bekannt, weil sonst über das Geld und nicht über die Botschaft diskutiert werde.

Wir können den Beteuerungen wohl glauben, dass keine «Steuerfranken» in die Kampagne investiert worden seien. Zu schwierig wäre es, solche Geldabflüsse in den kantonalen Haushaltsrechnungen zu verbuchen. Die grundsätzliche Problematik aber bleibt. Wir sind auf Glauben angewiesen.

Es wäre keine Schande, wenn Wirtschaftsakteure dazu stünden, dass sie mit den von ihnen erwirtschafteten Mitteln ihre wirtschaftlichen Interessen verteidigen.

Es bleibt also die Frage, wer warum diese aufwendige Kampagne finanziert hat. Federführend im befürwortenden Komitee sind FDP, Gewerbeverband und der Unternehmerverband Economiesuisse. Die beiden Letzteren dürften auch die Geldquellen sein, weniger hingegen die FDP, weil das eine Quersubventionierung wäre, lebt doch diese Partei zu einem wichtigen Teil ebenfalls von den genannten Verbänden.

Es ist oder wäre keine Schande, wenn Wirtschaftsakteure dazu stünden, dass sie mit den von ihnen erwirtschafteten Mitteln ihre wirtschaftlichen Interessen (die zum Teil auch diejenigen des Landes sind) verteidigen. Es ist nur bedauerlich, dass scheinbar nichtwirtschaftliche Vorlagen wie diejenige zur Einbürgerung von der Wirtschaft nicht mitgetragen werden.

Der an sich verständlichen Position des Kampagnenleiters kann man entgegenhalten: Gemäss einem mündigen Politikverständnis müssten wir doch in der Lage sein, Botschaftsinhalt in Kombination mit Botschaftsfinanzierung zu diskutieren. Im Fall der USR III kann man immerhin leicht in Erfahrung bringen, dass das Komitee «Ja zur Steuerreform» über 100 Mitglieder umfasst und ein 22-köpfiges Co-Präsidium hat. Das Wäppli-Inserat zeigt auch Köpfe und nennt Namen.

Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, das keine gesetzlichen Regeln für die Parteifinanzierung kennt.

Es ist aber ein altes Ärgernis, dass generell Inserate mit nichtssagenden Komitee-Namen veröffentlicht werden, die ihrerseits sogar mit Postcheck-Angaben zur finanziellen Unterstützung auffordern. Statt einer Blackbox wünschte man sich wenigstens konkrete Personennamen, obwohl das auch Strohmänner (und Frauen) sein könnten und die Geldgeber damit in der Regel nicht benannt sind.

Gegen die Nennung nicht nur von juristischen, sondern auch natürlichen Personen spricht allerdings, dass solche Spender abgeschreckt würden, wenn ihre Namen bekannt würden.

Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, das keine gesetzlichen Regeln für die Parteifinanzierung (nicht nur der Inserate-, auch Personalkosten) kennt. Der Europarat hat die fehlende Transparenz in Parteienfinanzierung durch seine «Greco»-Gruppe bei der Schweiz wiederholt, aber erfolglos angemahnt. Darum muss nun die «älteste Demokratie der Welt» jedes halbe Jahr nach Strassburg berichten, ob und welche Fortschritte diesbezüglich zustande gekommen sind.

Die Mehrheit will Transparenz

Hinter dem Widerstand gegen Transparenzvorschriften steckt die Befürchtung, dass die Parteien mit der Verschärfung der Finanzierungsregeln nicht mehr die benötigte private Unterstützung erhielten und man darum schliesslich bei der ungeliebten, in anderen Ländern aber selbstverständlichen Teilfinanzierung der Parteien durch den Staat landete und dies zu einem unerwünschten Teilausgleich zwischen finanzstarken und finanzschwachen Parteien führen würde.

Der in dieser Sache von einer Parlamentsmehrheit gestützte Bundesrat sieht keinen Handlungsbedarf – obwohl sich in Umfragen stets eine grosse Mehrheit der Bürger und Bürgerinnen für mehr Transparenz in der Politfinanzierung ausspricht. So ist es nur folgerichtig, die fällige Reform eben über den Weg der Volksinitiative anzustreben.

Kantonale Juso-Sektionen haben dies in den Kantonen Aargau und Baselland bereits ohne Erfolg versucht. Einige Kantone (Genf, Tessin, Neuenburg) kennen bereits Transparenzregeln. Und im April 2016 hat die SP eine gesamtschweizerische Transparenz-Initiative gestartet, welche die Offenlegung von Spenden über 10’000 Franken und bei Wahl- und Abstimmungskampagnen mit Budgets von über 100’000 Franken eine Deklaration gegenüber der Bundeskanzlei fordert. Bei Halbzeit der im Oktober 2017 ablaufenden Sammelfrist sind gegen die Hälfte der benötigten Unterschriften beisammen.

Demokratie ist eben aufwendig

Natürlich kann man gegen diesen Versuch, etwas Richtiges zu tun, einige Wenn und Aber anbringen. Das Problem ist komplex, ideale Lösungen gibt es nicht. Ein Einwand – ein sehr geläufiger – lautet, dass private Handlungsspielräume durch den Staat eingeschränkt werden und die Bürokratie ausgedehnt wird. So hat das Waadtländer Kantonsparlament eine entsprechende Kontrolle mit der Begründung verworfen, dass bei den ganzen Abstimmungen und Wahlen auf allen drei Staatsebenen der Kanton Hunderte von Kampagnenrechnungen prüfen müsste.

Dem wiederum kann man entgegenhalten, dass Demokratie eben aufwendig ist. Auch die Überprüfung der Unterschriften für die unzähligen von den einen und anderen als überflüssig taxierten Initiativen erfordert Aufwand und verursacht Kosten wie auch die Durchführung der Abstimmungen. Das Kostenbewusstsein ist sehr relativ und wird vor allem dann aktiviert, wenn man aus anderen Gründen gegen etwas ist.

Grosse Werbebudgets gewinnen keine Abstimmungen, heisst es. Warum wird dann trotzdem derart viel Geld ausgegeben?

Hat die hochansehnliche Bürgerschaft endlich einmal Gelegenheit, über Transparenz-Vorschriften an der Urne zu befinden, dürfte die Zustimmung vor allem aus zwei Gründen wohl unter den erwähnten Umfragebekenntnissen liegen: Zum einen fehlt die direkte Betroffenheit (wie etwa bei Steueransätzen und Regeln des Strassenverkehrs) und zum anderen ist man gerne der selbstgefälligen Überzeugung, der Politwerbung auch ohne zusätzliche Transparenz mit der nötigen Kritik begegnen zu können.

Zudem bekommt man immer wieder die verharmlosende Meinung zu hören, dass mit grossen Werbebudgets doch keine Abstimmungen gewonnen werden könnten. Warum wird dann trotzdem derart viel Geld ausgegeben?

Fragt man hingegen die Kampagnenleiter, die Profis der Werbebranche und die Inseratenakquisiteure der Medien, würden diese durchaus die «Hand ins Feuer» dafür legen, dass dies sehr gut investierte Mittel sind.