Für die Strassburger Richter hat Dogu Perincek, der notorische Leugner des Armenier-Genozids, nicht gegen die Rassismus-Strafnorm verstossen. Ein fragwürdiger Entscheid.

Welches Menschenrecht ist wichtiger – jenes auf freie Meinungsäusserung oder jenes auf Schutz vor Rassismus? In der erregten Debatte um den Armenier-Genozid geht es nicht nur um die Massaker von 1915/16, sondern auch um das Abwägen zwischen diesen beiden Rechten. Bereits mehrere Gerichte mussten sich dazu äussern. Zuletzt das Strassburger Gericht der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Der türkische Nationalist Dogu Perincek wurde 2007 in die Schweiz von verschiedenen Instanzen (zuletzt vom Bundesgericht) verurteilt, nachdem er in die Schweiz eingereist war und 2005 in einer gezielten Aktion an mehreren öffentlichen Veranstaltungen den Völkermord an den Armeniern als eine «internationale Lüge» abgetan hatte. Nach Auffassung der Schweizer Gerichte machte sich der Provokateur so der Verletzung der Strafnorm StGB 261bis, die das Leugnen von Genoziden verbietet, schuldig.

Die Schweiz hat drei Monate Zeit, den vorläufigen Entscheid an die Grosse Kammer weiterzuziehen.

Wie am 17. Dezember 2013 bekanntgegeben, hat nun die Kleine Kammer des Strassburger Gerichtshofs die Aufhebung dieses wegen rassistischer Diffamierung ergangenen Urteils verlangt. Damit ist die paradoxe Situation eingetreten, dass ein zum Schutze von Menschenrechten ausgesprochenes Urteil unter Berufung auf das Menschenrecht der freien Meinungsäusserung als unzulässig eingestuft wurde. Die Schweiz hat nun drei Monate Zeit, diesen vorläufigen Entscheid an die Grosse Kammer weiterzuziehen. Sie sollte dies gleich aus mehreren Gründen unbedingt tun.

Der Fall Perincek wirft eine Reihe alter Fragen auf: Sind die in der Türkei an den Armeniern verübten Massenmorde von 1915 als Genozid einzustufen? Ist es erkenntnisfördernd, zwischen Massenmorden und Genoziden zu unterscheiden? Welche materiellen und formellen Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man von einem Genozid sprechen kann? Sollen Gerichte über diese Frage entscheiden, oder ist die Qualifizierung den Historikern zu überlassen? Und warum soll man einen mehr oder weniger anerkannten Genozid nicht leugnen dürfen?

Genozid ist historisch anerkannt

All diese Fragen sind in den letzten zehn Jahren eingehend erörtert worden. Das muss aber nicht heissen, dass die gleichen Fragen nicht wieder und wieder diskutiert und die ausgetauschten Argumente erneut geprüft werden sollen. Anderseits dürfte man erwarten, dass mit solchen Debatten eine bestimmte Erkenntnisqualität generiert wird, hinter die man nicht leichthin wieder zurückgehen kann.

Keine Frage ist die des Strafmasses: eine bedingte Verurteilung zu 90 Tagessätzen à 100 Franken, eine Busse von 3000 Franken sowie eine Genugtuungszahlung von 1000 Franken an eine private Armenier-Gesellschaft. In dieser Auseinandersetzung geht es um Grundsätzliches und Symbolisches.

Aus geschichtswissenschaftlicher Sicht kann man festhalten, dass der Genozid-Charakter der Morde an den Armeniern eine weitestgehend anerkannte Einsicht ist und es nur in Randfragen die üblichen Nuancen gibt. Diese Sicht kann trotz ihres vorherrschenden Charakters bei der Ermittlung von «historischer Wahrheit» von wem auch immer ohne weitere Konsequenzen bestritten werden. Da muss weder etwas erlaubt noch etwas untersagt werden.

Heikle historische Bezüge

Es bleibt allerdings die Einschätzungsfrage, ob es dabei überhaupt um historische Wahrheitssuche geht. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit beschränkt sich – wie der Fall Perincek zeigt – bekanntlich nicht auf professionelle Historiker. Und sie dient in diesem Fall begreiflicherweise vor allem einer gegenwarts- und zukunftsbezogenen Nutzung von Geschichte.

Der vorliegenden Problematik wird man jedoch nicht gerecht, wenn man sich fragt, bis wohin heikle historische Bezüge auf der kontroversen Suche nach historischer Wahrheit «erlaubt» sind. Richtiger ist es, sich geradezu von der anderen Seite her zu fragen, wie mit rassistischer Agitation, die sich unter anderem bestimmter Geschichtsbilder bedient, umgegangen werden soll. Und dies ist nicht nur eine Frage, die Geschichtsexperten zu beantworten haben, sondern auch die Hüter des Rechts.

Für Richter ist es massgebend, ob neben den allgemeinen Gesetzen bestimmte Autoritäten (andere Tribunale, Kommissionen und Parlamente) ein Massaker als Genozid eingestuft haben. Was die Rechtswissenschaft dazu zu sagen hat, interessiert leider weniger. Im schweizerischen Fall hätte man auf die 1995 in einer Volksabstimmung angenommene Antirassismus-Gesetzgebung mit dem allgemeinen Verbot der Genozid-Leugnung und allenfalls auch auf die politische Anerkennung des Armenier-Genozids durch die Nationalratsmehrheit vom 16. Dezember 2003 verweisen können.

Sonderbarerweise wurde das im Fall Perincek von der Schweiz angewandte Strafrecht (StGB 261bis) im Strassburger Urteil nicht in Frage gestellt. Hingegen wurde die Begründung zurückgewiesen, wonach es einen weitgehenden Konsens in der Beurteilung dieses Völkermords gebe. Strassburg bemerkte, dass bisher bloss etwa 20 von 190 Staaten den Armenier-Genozid anerkennen würden und dies ungenügend sei. Zudem habe Perincek die Massenmorde nicht geleugnet, sondern nur gerechtfertigt.

Diffamierung von Juden und Armeniern

Die Rechtfertigung als «legitime Kriegshandlungen» ist aber gerade ein zentraler Punkt der Verunglimpfung. Es sei daran erinnert, dass auch Hitler die Vernichtung der europäischen Juden als einen ihm von den Betroffenen aufgedrängten Krieg präsentiert hatte. Die Argumentation des schweizerischen Bundesgerichts mag insofern fragwürdig sein, als sie sich auf die gar nicht zentrale Frage einlässt, wie sehr bezüglich der Massaker von 1915 «Konsens» herrsche.

Das Leugnungs-Verbot will nicht historische Befunde per Gericht schützen und festschreiben, sondern den rassistischen Umgang mit diesen Befunden unter Strafe stellen. Als rassistisch wird das Leugnen von Genoziden dann verstanden, wenn es der Meinung dient, dass die Genozid-Opfer das an ihnen begangene Verbrechen sozusagen «erfunden» hätten, um andere zu beschuldigen und selber von dieser Beschuldigung zu profitieren.

Die ausgeprägteste Variante einer derartigen Behauptung ist die von Rechtsextremen gegen die Juden betriebene Holocaust-Leugnung, welche die Opfer der Massenmorde zu nutzniessenden Tätern macht. Das Verbot steht einerseits im Dienste der Vermeidung von Wiederholungen solcher Verbrechen, anderseits soll es die mit der Leugnung angegriffenen sozialen Gruppen vor einer Kollektivdiffamierung schützen, welche die frühere Basis für den Vernichtungsmechanismus war und auch nach 1945 noch immer Teil der antisemitischen Propaganda geblieben ist. Die Diffamierungen der Juden und der Armenier weisen erstaunliche Parallelen auf.

Als die Antirassismus-Gesetzgebung 1992 im schweizerischen Parlament diskutiert wurde, bildete die sogenannte «Auschwitz-Lüge» den Ausgangspunkt der Beratung. Man einigte sich aber darauf, dass es nicht einzig um den Umgang mit einem historischen Einzelfall, sondern um eine generellere Regelung gehen soll. Ausdrücklich wurde auf den armenische Genozid-Variante hingewiesen.

Die vom abgewählten SVP-Justizminister Christoph Blocher angeführten rechtskonservativen Kräfte des Landes begrüssen erwartungsgemäss den die Meinungsfreiheit schützenden Strassburger Entscheid trotz ihres grundsätzlichen Vorbehalts gegen «fremde Richter». Die Kommentare zeigen, dass diese Seite nicht begriffen hat, worum es im Rassismusschutz wirklich geht. Sie räumt zwar ein, dass die Meinungsäusserungsfreiheit ihre Grenzen haben soll, wo es um den Schutz vor individueller Ehrverletzung und übler Nachrede geht. Zielt der gleiche Tatbestand auf religiös oder ethnisch definierte Kollektivgrössen, hält sie diesen Schutz jedoch für überflüssig und die Meinungsäusserungsfreiheit für grenzenlos.

Es wird nicht gesehen, dass Gruppendiffamierung darum nicht einfach hingenommen werden soll, weil Menschen, die als Angehörige von diffamierten Gruppen wahrgenommen oder vermutet werden, mit einiger Zwangsläufigkeit zu individuellen Opfern der öffentlichen und systematisch betriebenen Kollektivverunglimpfung werden. Es geht also nicht um den Schutz selbst gewählter Zugehörigkeiten etwa zu einer Partei oder einer Berufsgruppe.

Konsequenterweise ist Christoph Blocher der Meinung, dass die als «Stumpfsinn» verharmloste Holocaust-Leugung nicht verboten sein sollte. Auffallend ist, dass es nach Blochers Auffassung auch im vorliegenden Fall um «viel Geld» gehe wie schon in der Diskussion um das Schicksal jüdischer Verfolgungsopfer.

Die Problematik erfordert jedoch eine Güterabwägung. Davon ist auch in dem die Meinungsfreiheit verabsolutierenden Strassburger Urteil nichts zu lesen. Aus historischer Erfahrung weiss man, dass eine solche Abwägung bis zu einem gewissen Grad von gesellschaftlichen Konjunkturen abhängig ist. Ein NZZ-Kommentar zum aktuellen Fall zeigt viel Verständnis für das Strassburger Urteil und spricht abwertend vom Zeitgeist der 1990er-Jahre, in denen die politische Korrektheit Oberwasser gehabt habe.

Zeitgeist bestimmt die Analyse

Wer so argumentiert, ist sich ganz offensichtlich nicht bewusst, wie sehr seine jetzige Einschätzung wiederum von einem Zeitgeist bestimmt ist, der nun aber bisherige Werte, um im Bild zu bleiben, ins «Unterwasser» drückt. Die NZZ hätte das Urteil des Bundesgerichts im Dezember 2007 nie so kommentiert. Doch auch Gerichte arbeiten nicht ausserhalb ihrer Zeit. Ihre Aufgabe bestünde indessen darin, in ihren Befunden die Grundauffassungen vorangegangener Phasen mitzuberücksichtigen.

Die Schweiz müsste, wenn sie den vorläufigen Richterspruch akzeptiert, sowohl die Verurteilung im konkreten Fall als auch die allgemeine Praxis revidieren. Sie sollte den Fall aber aus mehreren Gründen an die Grosse Kammer des Strassburger Gerichts weiterziehen: Erstens, weil die vorliegende Frage von derart grundlegender Bedeutung ist, dass sich eine zusätzliche Beratung geradezu aufdrängt. Zweitens wegen der Selbstachtung, das heisst: der breit angelegten Überzeugung, dass die bisherige Praxis wohl durchdacht und gerechtfertigt war. Drittens wegen der Fragwürdigkeit des Urteils und seiner Begründung an sich. Und viertens, weil mit dem Wegfall dieser Teilnorm die gesamte Antirassismus-Strafnorm in Frage gestellt wird, obwohl sie sich in den vergangenen 20 Jahren alles in allem bewährt hat. Das jüngste Urteil hat denn auch prompt die Kräfte auf den Plan gerufen, welche die sie – verständlicherweise – störenden Einschränkungen insgesamt kippen wollen.

_

* Georg Kreis ist Historiker und war von 1995 bis 2011 Präsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus.

Genozid ist nicht gleich Massenmord

Der Begriff des Genozids (eine Mischung aus dem griechischen «genos» für Volk und dem lateinischen «caedere» für töten) stammt aus dem Kontext der rechtlichen Verfolgung der Nazi-Verfolger. Er wird dem polnisch-jüdischen Anwalt Raphael Lemkin (1900–1959) zugeschrieben. Für den jungen Rechtsstudenten Lemkin war die Erfahrung des nachlässigen Umgangs mit dem Massenverbrechen gegen die Armenier 1922 das prägende Initialerlebnis. 1943 lancierte er den schnell populär werdenden Begriff.Die Bedeutungsdifferenz zwischen «Massenmord» und «Genozid» liegt darin, dass den Genoziden eine rassistische Haltung zugrunde liegt und Menschen darum massenweise vernichtet werden, weil sie als minderwertig und wegen ihrer tatsächlichen oder angeblichen Andersartigkeit als gefährlich eingestuft werden. Die Strafbarkeit von Genoziden wurde erst 1945 durch die Siegerkoalition festgeschrieben. 1948 machte die UNO-Völkermordkonvention dieses Verbrechen zur allgemeinen völkerrechtlichen Straftat. Das Leugnen von Völkermorden wird als integraler Bestandteil und gleichsam letzte Etappe des Verbrechens gegen die Menschlichkeit verstanden. Die Negationisten, wie die Verneiner auch genannt werden, würden mit dem Leugnen sozusagen ein «zweites Mal» töten und hätten mit Massenmördern gemeinsam, dass sie die Opfer zu Tätern machten.

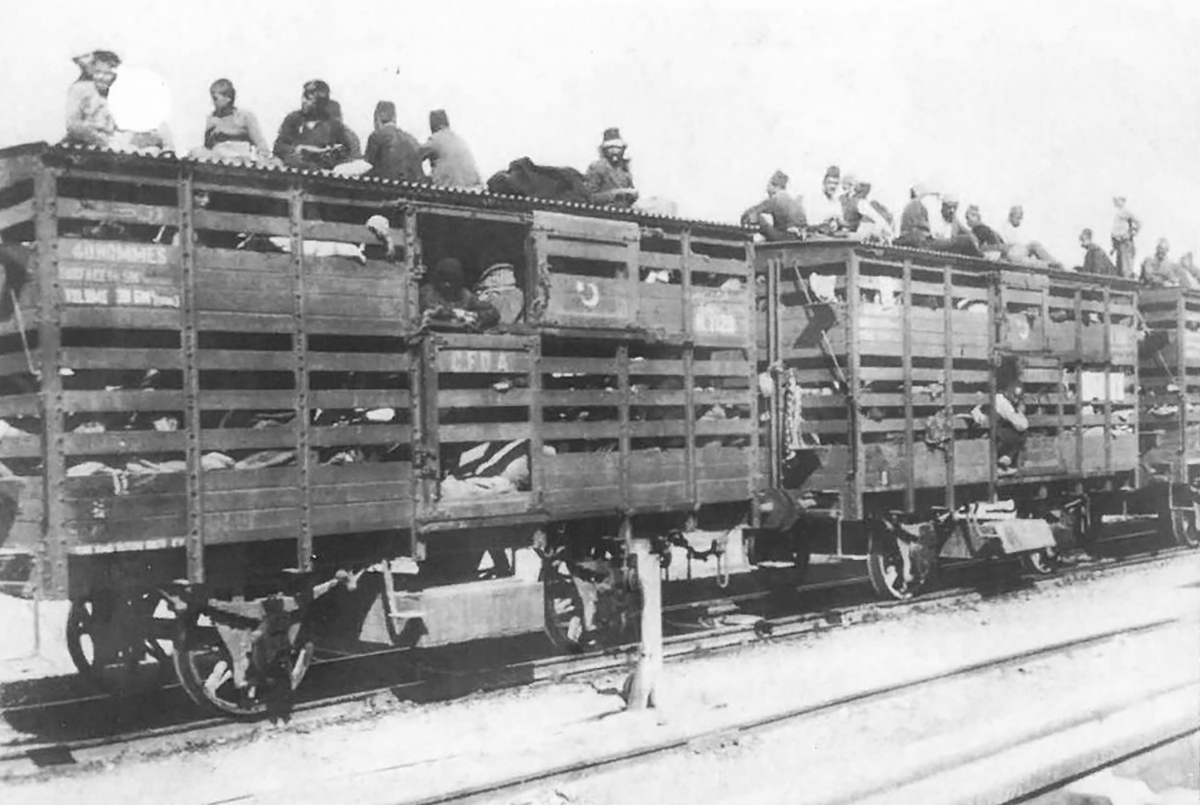

Armenier-Deportation, 1915. (Bild: Kieser/Schaller, Chronos Verlag Zürich, 2002)

Artikelgeschichte

Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 10.01.14