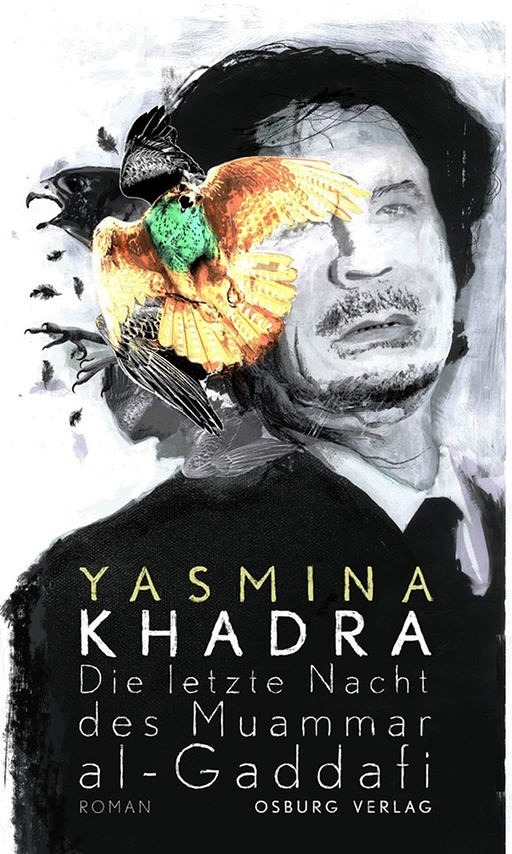

Libyen zerfällt und gerät zunehmend in den Griff der Terrormiliz IS. Der Schriftsteller Yasmina Khadra widmete dem Land sein jüngstes Buch «Die letzte Nacht des Muammar al-Gaddafi». Ein Gespräch über das Charisma des Dikators, das Drama seines Untergangs und den westlichen Umgang mit Syrien.

Yasmina Khadra ist nicht einfach ein Intellektueller, der das Weltgeschehen aus seiner Bibliothek heraus betrachtet. Der 61-jährige Algerier hatte zuerst eine Militärkarriere absolviert und als Offizier eine regionale Antiterroreinheit kommandiert. Zugleich begann er sich als Krimiautor zu betätigen. Erfolg hatte vor allem seine Algier-Trilogie; sie rief aber auch die Zensurbehörden auf den Plan. Im Jahr 2000 verliess Khadra Algerien und liess sich mit seiner Familie in Paris nieder. Mehrere Bücher wie «Die Attentäterin» erhielten Literaturpreise oder wurden verfilmt.

2013 bewarb sich der Bestsellerautor, der richtig Mohammed Moulessehoul heisst, in Algerien bei den Präsidentschaftswahlen. Als unabhängiger Kandidat kam er aber nicht weit. Der Künstlername war nötig, weil er als einstiger Antiterror-Kämpfer zunächst seine Identität verbergen musste. Er wählte das Pseudonym aus den beiden Vornamen und zu Ehren seiner Frau. Auf Deutsch erschienen von Khadra zuletzt «Worauf die Affen warten» und nun «Die letzte Nacht des Muammar al-Gaddafi».

Was hat Sie an Muammar al-Gaddhafi so fasziniert, dass Sie ihm ein ganzes Buch widmen?

Gaddhafi begleitete mich und meine Generation während 40 Jahren, und zwar als Shakespeare-Figur, aber auch als Politiker. Er weckte als junger Caudillo hohe Erwartungen und enttäuschte sie später als Tyrann. Er war ein Phantast, ein Paradox.

Weil er seinem Volk das Heil versprach, aber als Diktator foltern und töten liess?

Ja, wobei man dazu wissen muss, dass Gaddhafi aus elenden Verhältnissen im Wüstengebiet Fezzan stammte und als Erster seines Stammes die Schule besuchen konnte. Er schaffte es an die Universität, wo er am eigenen Leib zu spüren bekam, wie hartnäckig sich die sozialen Unterschiede halten. Damit legitimierte er als Berufsmilitär den Putsch, mit dem er den König absetzte.

Dann wurde er selbst zum Despoten.

Er hatte die besten Absichten für sein Volk. Kraft seines Charismas – er sah gut aus, sprach gut – einte Gaddhafi Stämme, die über Jahrhunderte verfeindet gewesen waren. Er scharte alle hinter sich, von den Armen und Benachteiligten bis zu den Eliten.

Wie erlebten Sie Gaddhafis Aufstieg im Nachbarland Algerien?

Wir Jugendlichen waren damals im ganzen Maghreb begeistert von ihm. Er war der Einzige, der das arabische Volk einigen und besserstellen konnte – und auch wollte. Die übrigen Herrscher sahen das ungern und marginalisierten ihn, doch er nahm es allein gegen sie auf. Doch nach und nach verstieg er sich in seinen Grössenwahn. Er begann den Westen zu ärgern und Terroristen zu finanzieren. Als sich alle von ihm abwendeten, versuchte er, die afrikanische Einheit zu fördern und sich als Einiger des Kontinents aufzuspielen. Gleichzeitig kerkerte er in Libyen Oppositionelle und Islamisten ein und bildete Todesschwadronen.

«Ich fälle kein Urteil, ich beschreibe, wie dieser Mann stürzte.»

Womit er den Hass des Volkes auf sich zog?

Ja, aber Gaddhafi merkte das nicht einmal; in seiner Verblendung hielt er es für unmöglich, dass sich das Volk von ihm abwenden könnte. Er sah sich nie als Diktator, sondern als Tempelwächter für die Sache des Volkes. Zum Schluss verlor er gänzlich den Bezug zur Realität: Auf seiner Flucht erteilte er Befehle an Soldaten, die ihn bereits verlassen hatten.

Sein furchtbares Ende beschreiben Sie aus seiner Perspektive in der Ich-Form. Aus Sympathie?

Nein, ich wollte das Phänomen Gaddhafi nur verstehen, indem ich mich in den Menschen versetzte. Ich fälle kein Urteil, ich beschreibe, wie dieser Mann stürzte.

Was hielt er von den anderen arabischen Anführern?

Er verachtete sie. Insbesondere die Fürsten im Mittleren Osten und den Golfemiraten. Aber auch den tunesischen Präsidenten Ben Ali, einen Nachbarn, den er schlicht für einen Gauner hielt, weil er sich in den Staatskassen bediente und zuletzt vor dem Volkszorn ins Ausland flüchtete. Der Einzige, den er respektierte, war Saddam Hussein im Irak. Er war in seinem eigenen Land stark wie Gaddhafi selbst.

«Der Westen verlangt mehr Demokratie für den arabischen Raum, doch das ist nicht von einem Tag auf den anderen zu bewerkstelligen.»

War es nachträglich gesehen ein Fehler, Gaddhafi zu stürzen?

Auf jeden Fall, das war völlig verfehlt. Schauen Sie, was heute aus dem Land geworden ist – ein Chaos mit gewalttätigen Warlords, Mafiosi und Kriminellen, neuerdings auch mit IS-Terroristen. Ausserdem verstehe ich nicht, dass man einen Diktator wie Gaddhafi vier Jahrzehnte schalten und walten liess und ihn genau dann vom Sockel stürzte, als auch andere Länder wie Irak, Syrien oder Ägypten ins Chaos stürzten. Dass man diesen Zeitpunkt wählte, ist unverzeihlich.

Gaddhafis Sturz krönte also nicht den Arabischen Frühling, sondern erreichte das Gegenteil?

Durchaus, denn der Sturz beraubte die Libyer jeder friedlichen Entwicklung. Es war ein furchtbarer Misserfolg, dessen Auswirkungen nicht absehbar sind. Die Lage in Libyen droht den ganzen Maghreb zu destabilisieren, so wie Syrien den Mittleren Osten aus den Fugen hebt. Da sind Kriminelle, Terroristen am Werk, und dieser Gefahr ist militärisch sehr schwer zu begegnen.

Und politisch? Libyen scheint entfernter denn je von jedem demokratischen «Frühling».

Der Westen verlangt mehr Demokratie für den arabischen Raum, doch das ist nicht von einem Tag auf den anderen zu bewerkstelligen. Demokratie ist ein langer Prozess, auch Europa musste ihn mit Kriegen, Despotismus, sogar Völkermorden teuer erkaufen. Demokratie erfordert zuerst die Bildung einer Zivilgesellschaft, die fähig ist zur intellektuellen Transzendenz, zur Öffnung nach aussen. Sonst gibt es keine Öffnung im Innern.

«Es gibt eine Hierarchie der Prioritäten. Wenn die Terroristen besiegt sind, kann man sich immer noch um das Problem Assad kümmern.»

Vielenorts heisst es, die arabischen Staaten bräuchten für eine Übergangsphase autoritäre Regimes.

Erforderlich wäre ein «Raïs», wie wir sagen, ein starker Mann, der entschlossen, aber auch intelligent und menschlich ist, der die Talente der Bürger respektiert und ihre Kreativität fördert. Wäre Gaddhafi ein aufgeklärter Herrscher gewesen, hätte es funktionieren können. Sein Allmachtsanspruch und seine Paranoia machten alles zunichte. Es gab auch keine Machtgrenzen – etwa die Beschränkung auf zwei Amtszeiten. Solche Prinzipien sind aber längst nicht alles: Ein Land braucht Kreativität, Kultur – Theater, Kino, Musik, Literatur. Das fehlt im Maghreb.

Im anderen Nachbarland Libyens, Ägypten, haben sich nach den Muslimbrüdern die Militärs durchgesetzt. Was halten Sie von General al-Sissi?

Al-Sissi handelt verfassungswidrig, politisch hat er keine Argumente. Aber es ist zu früh, ihn abschliessend zu beurteilen, man muss ihm Zeit lassen. Sicher ist: Wenn er zum Diktator mutiert, wird er bestraft werden wie alle Diktatoren.

Wie soll sich der Westen gegenüber dem syrischen Gewaltherrscher al-Assad verhalten?

Unser erstes Ziel ist es, die Terroristen zu besiegen. Es gibt eine Hierarchie der Prioritäten. Nachher kann man sich immer noch um das Problem Assad kümmern.

Wie halten Sie es mit der schwierigen Frage: Wird der Terrorismus genährt durch arabische Diktaturen – oder braucht es diese vielmehr, um die Islamisten zu bekämpfen?

Der Terrorismus lässt sich nicht allein mit Gewalt besiegen. Erforderlich ist der richtige Diskurs an die Adresse der Jugendlichen, die den Terroristen erliegen. Sie werden heute von islamistischen Imamen und den Kalifen der Apokalypse indoktriniert. Das Problem sind nicht nur die bewaffneten Kämpfer, sondern all jene Jugendlichen, die sich von ihnen hineinziehen und anwerben lassen. Das gilt übrigens auch für die französischen Banlieues, aus denen viele Terroristen und Hunderte von Syrien-Jihadisten hervorgegangen sind.

«Würde man die Jungen wirklich gegen den Terrorismus erziehen, gäbe es ihn bald nicht mehr.»

Wie lassen die sich «de-radikalisieren», wie man in Frankreich sagt?

Letztlich helfen wohl nur einfache und klare Argumente wie: Die Pflicht des Menschen besteht darin, zu leben und leben zu lassen, nicht zu töten. Und: Gott hat niemanden nötig, der für ihn kämpft, gerade weil er Gott ist.

Wird dieser Diskurs heute in den arabischen Ländern verbreitet?

Nein, davon höre ich kaum etwas. Das ist umso unverständlicher, als die Menschen in Libyen, Syrien oder Ägypten wirklich genug haben von der Gewalt; sie wollen, dass dieser Terrorismus aufhört. Würde man die Jungen wirklich gegen den Terrorismus erziehen, gäbe es ihn bald nicht mehr. Doch das findet weder auf intellektuellem noch religiösem Gebiet statt.

Welche Rolle spielt der Islam?

Das hat nichts mit Islam zu tun. Jemand, der vernichtet, was Gott geschaffen hat – nämlich das Leben –, handelt nicht religiös. Die Terroristen sind reine Kriminelle. Man muss sie von den Gläubigen unterscheiden. Als ich Offizier in Algerien war, fragte ich die Terroristen oft, warum sie so hasserfüllt und grausam seien. Sie hatten nie eine Antwort.

Ganz generell: Sterben Tyrannen wie Gaddhafi langsam aus?

Diktatoren wird es immer geben, auch wenn sie meist übel enden. Wir müssen wachsam bleiben. Wie wir in Algerien sagen: Die Bestie schläft nur mit einem Auge. Sie ist stets bereit, von Neuem zuzuschlagen.

_

Yasmina Khadra: «Die letzte Nacht des Muammar al-Gaddafi». Osburg-Verlag, Hamburg 2016.