Vor 100 Jahren fand in Basel der letzte grosse Friedenskongress statt. Sind wir seither weitergekommen?

Achtung, fertig, Ernstfall. André Blattmann, Chef der Schweizer Armee, war kürzlich in Brüssel, und schilderte den Mitgliedern der Handelskammer Belgien-Schweiz sein düsteres Szenario eines europäischen Kontinents in Flammen. Die Schuldenkrise in Europa wirke destabilisierend und darum müsse sich seine Armee darauf vorbereiten, kritische Infrastrukturen in der Schweiz zu verteidigen, sagte Blattmann in Belgien.

Wie das etwa aussehen könnte, demonstrierte die Übung «Stabilo Due» im September, bei der 2000 Schweizer Offiziere sich gegen supponierte Flüchtlingsströme zur Wehr setzten und von Europa herübergeschwappte politische Unruhen bekämpften. Publik gemacht hatte die Übung der «Sonntag». In der gleichen Zeitung sagte Verteidigungsminister Ueli Maurer: «Ich schliesse nicht aus, dass wir in den nächsten Jahren die Armee brauchen.»

Im Ausland waren die Reaktionen auf die Schweizer Mobilmachung mehrheitlich belustigt (in Übersee) bis irritiert (in Europa). In der Schweiz selber wurde die Übung als PR-Gag der Armee vor der nächsten Budgetrunde abgetan und nicht weiter beachtet.

Die sozialen Spannungen nehmen zu

Dabei liegen die Schweizer Armeeköpfe vielleicht für einmal gar nicht so falsch. Der renommierte Friedensforscher Tobias Pflüger sagte kürzlich in der WOZ: «Angesichts der andauernden Proteste in Griechenland und Spanien scheint über kurz oder lang ein Militäreinsatz gegen die Protestierenden möglich.» Pflüger steht nicht alleine mit seiner finsteren Prognose. Der erschreckende Erfolg der Rechtsextremen in Griechenland, die hohe Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen in den südlichen Ländern der EU, die Übergriffe gegen Aslybewerber am gleichen Ort, die harten Sparprogramme und der Protest dagegen – die sozialen Spannungen haben in Europa zugenommen und es gibt einige Expertinnen und Experten, die es nicht für ausgeschlossen halten, dass dieser Protest gewaltsame Formen annehmen könnte.

Es ist eine ironische Laune der Geschichte, dass die Menschen gerade jetzt, im Jahr 2012, wieder Angst vor möglichen Gewaltausbrüchen in Europa haben, sich auf Lösungsstrategien aus einem vergangenen Jahrhundert besinnen und diese kritisch hinterfragen. Exakt vor hundert Jahren stand Europa vor ähnlichen Problemen, wurden ähnliche Debatten geführt. Eine zentrale Rolle in dieser Auseinandersetzung, zwei Jahre vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, kam Basel zu. Hier wurden an einem grossen Friedenskongress der «Zweiten Internationale» verzweifelt nach Lösungen gesucht. Lösungen für Auseinandersetzungen, die wir heute in ähnlicher Form wieder erleben.

Jean Jaurès und der aufziehende Sturm

«Wir stehen da wie die Seeleute bei heranziehenden Sturm, ohne zu wissen, wann dieser mit voller Wucht zuschlägt», sagte der französische Sozialist Jean Jaurès im Münster am grossen Friedenskongress. Er war es, der an diesen kalten Novembertagen im Jahr 1912 die wahrscheinlich flammendste Rede vor der versammelten Linken aus ganz Europa hielt. Die «Basler Nachrichten» berichteten jedenfalls von einem «brillanten Feuerwerk», das restlos alle im Münster elektrisiert habe – auch die vielen anderssprachigen Sozialisten, die Jaurès’ «prachtvolles Französisch» eigentlich gar nicht verstanden.

Das war aber auch nicht nötig. Jaurès konnte allein mit seiner Leidenschaft begeistern. Weil er selbst begeistert war: von der Offenheit der Schweiz gegenüber den im Ausland so häufig angefeindeten und unterdrückten Sozialisten. Und von der Geschlossenheit der Linken und der Friedensbewegung, die noch kaum je so einig gewesen waren wie an diesen Tagen in Basel. Und es auch in Zukunft kaum wieder sein sollten.

Wenn einer das schon damals ahnte, dann war das, trotz aller Begeisterung, Jaurès selbst, der eigenwillige Denker und Philosoph. Nur wenige Tage nach dem Kongress wies er nochmals eindringlich auf die soziale Misere hin und warnte, in fast noch eindringlicherem Ton, vor den skrupellosen Regierungen, die Europa und die Kolonien beherrschten und bereit seien, Millionen von Soldaten zu opfern, um die eigene Gier nach noch mehr Land, noch mehr Macht und noch mehr Reichtum zu stillen.

Vergebliche Warnungen

Eine Gefahr, welche die meisten anderen Sozialisten unterschätzten oder verdrängten. Sie hielten es für unmöglich, dass ihr Land einen Angriffskrieg führen würde – und stimmten in ihren Parlamenten den Kriegskrediten zu. So verlor die Linke ihren «Krieg gegen den Krieg» fast kampflos, nur kurze Zeit, nachdem sie von Basel aus noch ein gewaltiges Friedenszeichen in die Welt gesendet hatte.

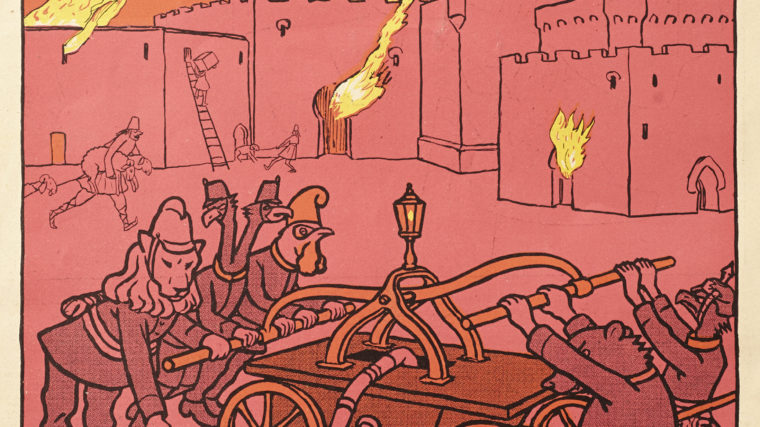

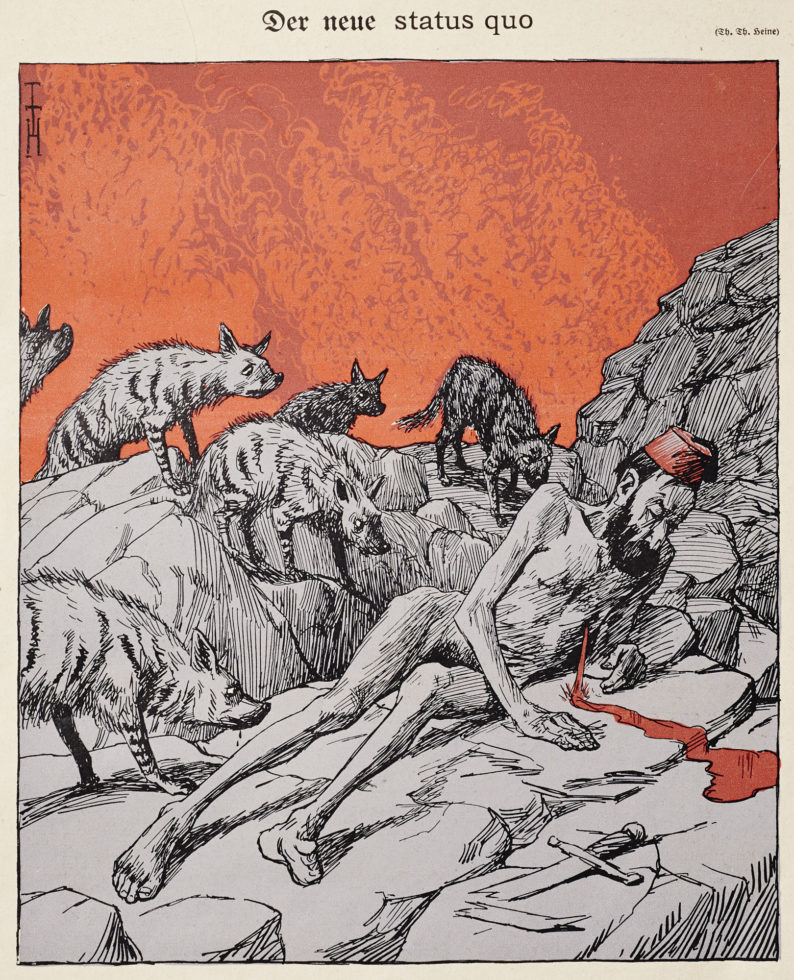

Das Wettrüsten ging weiter und weiter, bis im Sommer 1914 der Erste Weltkrieg begann, weil es fast ganz Europa so wollte. In den folgenden vier Jahren starben 17 Millionen Menschen im Krieg, im Kampf um ein paar wenige Meter Land. All die Horrorbilder und Schreckensvisionen, die die satirische Wochenzeitschrift «Simplicissimus», diese manchmal geniale, manchmal umstrittene Deuterin ihrer Zeit, schon in den Monaten zuvor immer wieder gezeigt hatte (und deren Covers wir in obenstehender Slideshow abbilden), wurden nun zur Realität.

Jaurès hatte sich als einer der wenigen bis zuletzt gegen das grosse Morden gewehrt – bis er selbst ermordet wurde. Der Nationalist Raoul Villain streckte ihn am 31. Juli 1914 im Pariser «Café du Croissant» mit zwei Schüssen nieder. Die Justiz liess sich erst sehr lange Zeit mit dem Prozess – und sprach den Attentäter nach Kriegsende schliesslich sogar frei. Ganz offensichtlich hatte das Gericht das Gefühl, es müsse sich ihm gegenüber irgendwie erkenntlich zeigen. Ohne Krieg hätten Frankreich und die Entente auch keinen Krieg gewinnen können, lautete die Logik der Richter. Insofern habe Villain sehr viel mehr für sein Vaterland getan als Jaurès.

Zuerst der Schock

Es war überhaupt eine verquere Logik damals. Mit Verlierern, die so taten, als hätten sie gar nicht wirklich verloren, und Siegern, die stur einen Frieden diktierten, der sich bald einmal als gefährlich herausstellte, weil beide Seiten viel zu wenig auf Ausgleich bedacht waren. So konnte die Tragödie des Ersten Weltkriegs in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs führen, mit noch viel mehr Todesopfern, dem Holocaust, den Flächenbombardements und dem Einsatz der Atombombe. Erst nach diesem Schock enstand in Europa ein Friede, der diesen Namen auch verdiente. Mit einem Ausgleich unter den Ländern, einer immer enger werdenden Zusammenarbeit und der europäischen Integration, der heutigen EU.

Ist die Geschichte der Friedensbewegung also doch eine Erfolgsgeschichte? Oder verstellt uns das heute noch friedliche Europa den Blick auf die Realitäten? Gibt es tatsächlich Parallelen zwischen 1912 und 2012? Und wenn ja, was ist zu tun?

Wachsam bleiben, skeptisch bleiben ist die etwas vage Antwort von Wolfram Wette. Der ehemalige Professor für Neueste Geschichte an der Universität Freiburg wird gemeinsam mit einer illustren Schar von Wissenschaftlern und Politikern nächste Woche an einer Konferenz der Universität Basel teilnehmen und über die Folgen des Friedenskongresses von 1912 nachdenken. Über das damalige Scheitern und die heutigen Möglichkeiten. Wette selber wird zum Thema «Kriegsverhütung, damals und heute. Was hat uns der Basler Friedenskongress heute noch zu sagen?» referieren und seine Antwort ist klar und knapp: einiges.

Zum Beispiel, dass, egal wie oft die Friedensbewegung bereits medial zu Grabe getragen wurde, die Menschen sich immer, wenn es brenzlig werde, lautstark zur Wehr setzten. «Denken Sie an den Protest gegen die nuklearen Mittelstreckenraketen in Europa. Den Protest gegen die Irak-Kriege 1991 und 2003; damals gingen Millionen von Menschen auf die Strasse und brachten sich aktiv in die öffentliche Meinungsbildung ein. So wie man das macht in einer Demokratie.»

Gemeinsam im Scheitern

Das ist also die Parallele zu heute? Die Menschen gehen gegen den Krieg auf die Strasse, machen ihrem Unmut Luft und können das Ereignis dennoch nicht verhindern? Weder den Ersten Weltkrieg noch die beiden Irak-Kriege? Natürlich sei das ursprüngliche Anliegen der Friedensbewegungen gescheitert, aber deswegen dürfe man die Bewegung nicht mit einer Negativbilanz aus der Geschichte verabschieden, sagt Wette. «Positiv war und ist, dass diese Demonstrationen dazu beigetragen haben, den kriegsgegnerischen Menschen zu sagen: Ihr seid nicht alleine.»

Björn Allmendinger von der Uni Hannover, auch er ein Referent am nächsten Wochenende in Basel, argumentiert in eine ähnliche Richtung. Bei der Mobilisierung der Menschen im Jahr 2003 sei der Einmarsch der Amerikaner im Irak für viele Friedensaktivisten bereits beschlossene Sache gewesen. «Und dennoch gingen 13 bis 15 Millionen Menschen auf die Strasse, das war ein grosser Erfolg.»

Der globale Aufmarsch sei ein Zeichen einer neuen Friedensmentalität gewesen, sagt Allmendinger. Es ist diese Friedensmentalität, und da sind sich die meisten Konfliktforscher und Experten einig, die den grössten Unterschied zwischen der Welt vor 100 Jahren und heute ausmacht. Im integrierten Europa sei es gelungen, den Frieden gegen innen strukturell zu festigen, es habe sich ein geradezu revolutionärer Mentalitätswandel gegenüber der Zeit vor 1945 vollzogen, sagt Wette: «Dank den Verflechtungen wirtschaftlicher, kultureller, politischer und militärischer Natur wird in Europa kein Krieg mehr geführt werden.» Selbst bei einem Zusammenbrechen der EU, ergänzt Historikerkollege Allmendinger, würde dieses transnationale Friedensempfinden bewaffnete Konflikte vorerst verhindern. Konflikte zwischen Staaten, wie der Forscher nachschiebt.

Tatsächlich ist es undenkbar geworden, dass sich die Armeen Europas wieder in die Schützengräben zurückziehen und unter Einsatz Tausender menschlicher Opfer ihre eigene Landesgrenze ein paar Kilometer in das Territorium des Nachbarn verschieben.

Krieg zwischen Menschen, nicht Staaten

Die Probleme in Europa und der Welt sind heute von anderer Natur, die Konflikte ebenso. In zwei Kapiteln in der Publikation zum Jubiläumskongress der Uni Basel skizziert Soziologieprofessor Ueli Mäder diese neuen Konfliktlinien. Wer schon je etwas von Mäder gelesen hat, wird von seiner Argumentation nicht wirklich überrascht sein. Die Gesellschaft drifte auseinander, bei den verfügbaren Einkommen, bei den Vermögen, die Verteilung des Reichtums sei eine falsche.

Einen Sündenfall datiert Mäder dabei auf die Zeit des grössten europäischen Wohlstands, Ende der 1980er-Jahre, als das europäische Modell eines politischen Liberalismus von einem angelsächsisch geprägten Finanzkapitalismus überlagert worden sei. «Vorher galten Arbeit und Kapital als etwa gleich viel wert. Das wurde damals aufgebrochen», sagt Mäder. Konkrete Folgen dieser Politik und die Aktualität von Mäders schon oft gehörten Argumenten lassen sich heute auf den Strassen Europas beobachten. Tausende Menschen demonstrierten alleine in den vergangenen Tagen gegen die rigorose Sparpolitik der EU, protestieren gegen den eigenen Abstieg. Sie tun das laut, aber weitgehend friedlich – noch jedenfalls.

Für Mäder liegt in der sozialen Frage, der Abstiegserfahrung von Teilen des Mittelstands und dessen Reaktion darauf die grösste soziale Brisanz der heutigen Zeit. 1991, als Mäder eine gross angelegte Armutsstudie durchführte, sahen wohl die meisten Benachteiligten ihre prekäre Lage auch als eigene Schuld an. Zwanzig Jahre später, bei einer ähnlich angelegten Studie, hat sich dieses Bild geändert. «Viele Benachteiligte sind wütend und das macht sie nicht nur widerständiger, sondern teilweise auch anfällig für autoritäre, nationalistische Kräfte», sagt der Soziologieprofessor.

Das sind Probleme und Konflikte, die sich nicht mit einem Kongress oder einem Friedensmarsch lösen lassen, sondern grundsätzlich angegangen werden müssen. Mit mehr demokratischer Beteiligung, grösserer Integration, einer besseren Verteilung des Reichtums – das sind jedenfalls die Vorstellungen jener Expertinnen und Experten, die am nächsten Wochenende an der Uni Basel sprechen und die eher dem linken Lager zuzuordnen sind – wie die meisten Friedensbewegten, schon damals, 1912.

Die Rolle der Schweiz

Gerade der Schweiz komme dabei eine spezielle Rolle und Verantwortung zu, sagt Mäder. Die Schweiz müsse grosszügiger, mutiger werden und stärker den sozialen Ausgleich leben: «Statt den rigorosen Marktliberalismus zu predigen, müssten wir bereit sein, für unsere Rohstoffe einen fairen Preis zu bezahlen.» Es müsse die Schweiz sein, die für eine gerechtere Welt einstehe – und damit für eine sicherere Welt.

Mehr Verantwortung übernehmen, genau das erwartet auch der grüne Politiker und Historiker Jo Lang von der Schweiz. Mehr Verantwortung hiesse für ihn: keine Waffen mehr zu exportieren, damit die Kriege etwas weniger einfach geführt werden können. Den Rohstoffhandel gerechter zu regulieren, damit mehr Menschen davon profitieren und weniger darum gekämpft wird. Und aussenpolitisch eine stärkere Rolle zu spielen.

Im Konjunktiv

Das würde auch im Ausland gerne gesehen, wie Edelgard Bulmahn sagt, die ehemalige deutsche Bildungsministerin und heutige Vertreterin der SPD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Die Schweiz setze in der Friedensförderung erfolgreich auf zivile Mittel – beim Aufbau von Institutionen, wissenschaftlichen Instituten und bei der Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen. Insofern könnte die Schweiz auch ein gutes Beispiel für Deutschland und Europa sein.

Könnte, müsste, sollte. Friedens- und Konfliktforscher wüssten heute, was zu unternehmen wäre. Und sind gleichzeitig mit ganz anderen Realitäten konfrontiert. 338 Konflikte, darunter «38 hochgewaltsame», zählt die ehemalige deutsche Bundesministerin in der Welt; in Syrien nimmt das Töten kein Ende, im Nahen Osten fliegen seit dieser Woche wieder die Raketen, die Schweizer Armee bereitet sich auf Unruhen vor, und in Europa werden die sozialen Spannungen immer grösser.

Und dennoch, trotz all diesen Problemen und Risiken und Konflikten ist unter den befragten Forschern grosser Optimismus zu spüren. Ueli Mäder spricht über das Engagement der Jugendlichen, über soziale Bewegungen und hört etwas Helles anklingen, er habe eine Zuversicht, es gebe viel Vernunft und Aufklärung auf der Welt: «Ich könnte Ihnen eine Stunde lang erzählen, was sich alles verschlechtert, aber auch was sich alles verbessert.»

Sind wir weiter?

Jo Lang ist optimistisch, weil die Erfahrung der beiden Weltkriege zu stark sei, als dass in Europa je wieder ein Krieg ausbreche; die ehemalige deutsche Ministerin Edelgard Bulmahn preist die «gestalterischen Chancen» eines Europas der Zukunft; Historiker Björn Allmendinger glaubt an das grosse europäische Friedensempfinden und Wolfram Wette erinnert an die Fortschritte im Völkerrecht, das Verbot des Krieges nach 1945.

Und dennoch bleibt die Frage: Sind wir tatsächlich weiter als vor 100 Jahren? Die Teilnehmer des Kongresses von 1912 waren ebenfalls optimistisch, euphorisch gar. «Es ist eine sehr komplexe Frage, ob wir wirklich vorwärtsgekommen sind seit damals», sagt Wolfram Wette. Natürlich gebe es die offensichtlichen Fortschritte, aber gleichzeitig hätten die Menschen in vielen Bereichen noch nichts dazugelernt. Nach wie vor – und verstärkt seit dem Ende des Kalten Krieges – werde das Militär als Mittel der Aussenpolitik in Stellung gebracht. Werden für Unsummen Rüstungsgüter hergestellt und exportiert, wird die Welt quasi mit Waffen vollgepumpt.

Darum sagt Wette: «Wir dürfen die Friedensfahne noch nicht schwenken, nach wie vor ist alles möglich. Auch wenn wir schon drei Generationen haben, die ohne Krieg aufgewachsen sind, dürfen wir nicht die Augen vor den Ereignissen hinter der EU-Grenze verschliessen.» Die Lage sei prekär, sagt der Wissenschaftler. «Aber nicht hoffnungslos.»

Mit freundlicher Genehmigung des Christoph Merian Verlag stellen wir umfangreiches Quellenmaterial zum Friedenskongress von 1912 zur Verfügung. Es sind Auszüge aus der Publikation «Gegen den Krieg, der Basler Friedenskongress 1912 und seine Aktualität» aus der Reihe «Beiträge zur Basler Geschichte». Zeitgenössische Titelillustrationen des «Simplicissimus» sind zudem in der Slide-Show zu Beginn des Artikels zu sehen.

Quellen

Alle Jahrgänge des Simplicissimus auf einen Blick.

Die «Zeit» über die bewegte Geschichte des Simplicissimus.

Friedensforscher Tobias Pflüger in der WOZ.

Der «Sonntag» über Stabilo Due.

Das Verteidigungsdepartement über Stabilo Due.

Interview mit Militärchef André Blattmann im «Sonntag».

Die Website der Friedenskonferenz der Universität Basel.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 16.11.12