Nicht erst seit der 1:12-Initiative wächst die Skepsis vieler Schweizer gegenüber der Wirtschaft. Das haben sich die Chefs selbst zuzuschreiben.

«Es herrscht Klassenkampf, und meine Klasse gewinnt.» Eine klare Ansage. Ist da ein Jungsozialist ins Träumen geraten? Oder will SP-Präsident Christian Levrat bestätigen, was ihm bürgerliche Kontrahenten vorwerfen, seit er im Amt ist, nämlich häufiger «ideologisch» zur sozialen Lage in der Schweiz zu reden?

Weder noch. Klartext redet hier Warren Buffett, mit einem Vermögen von rund 60 Milliarden Dollar einer der reichsten Menschen der Welt. Erstmals tat er das lange vor der weltweiten Bankenkrise in einem Aktionärsbrief seiner Berkshire-Hathaway-Gruppe.

Und nach dieser Krise, die beinahe das ganze Finanzsystem an die Wand gefahren hätte, setzte er noch eins drauf, indem er die US-Behörden dazu aufforderte, Milliardäre wie ihn weniger zu hätscheln, sondern endlich damit Ernst zu machen, die Opfer, die der Marktwirtschaft gebracht werden müssen, gerechter zu verteilen.

Der neue Klassenkampf

Ein so reicher Mann wie Warren Buffett spricht von «class warfare», von Klassenkrieg, und hält das für völlig normal. Auch FDP-Nationalrat Ruedi Noser ortet in der 1:12-Initiative «Klassenkampf pur», meint das aber als ultimatives Gegenargument. Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler taxiert praktisch alles, was von links kommt, als «ideologisch», und meint das ebenfalls als Gegenargument. Und Economiesuisse-Präsident Heinz Karrer unterstellt den 1:12-Initianten kurzerhand, sie hätten nie richtig gearbeitet, und das glaubt er womöglich auch.

Vielleicht sollten die hiesigen Lautsprecher des Kapitals sich ein wenig von der Gelassenheit eines Kapitalisten wie Warren Buffett aneignen. Denn die könnten sie gut gebrauchen. Seit ein paar Jahren macht sich in breiten Bevölkerungskreisen Unmut breit – über die Gier und die Selbstbedienungsmentalität in den Chefetagen etlicher grosser Unternehmen, allen voran in der Finanzindustrie, aber auch in der Pharma- und der Rohstoffindustrie – in global operierenden Konzernen.

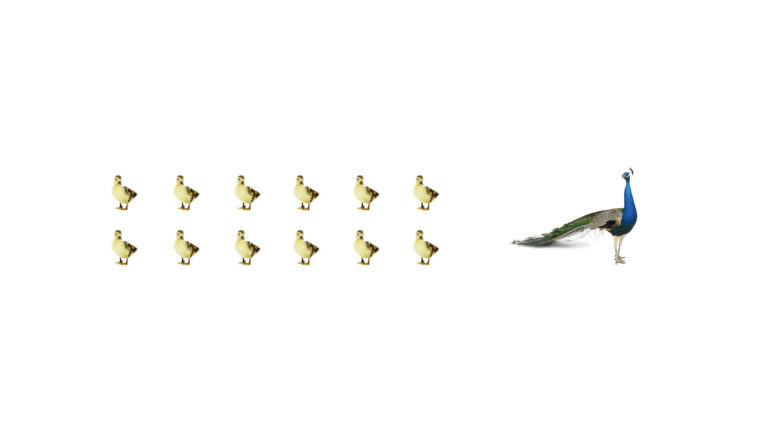

Riesige Saläre und Bonuszahlungen haben das Ansehen der Manager erheblich beschädigt.

Riesige Saläre, absurd hohe Bonuszahlungen, millionenschwere Antrittsgelder und womöglich noch höhere Abgangsentschädigungen haben das Ansehen des Spitzenpersonals in der Schweizer Wirtschaft erheblich beschädigt. Und das nicht nur in den Augen der ewigen Nörgler auf der linken Seite.

Die vom Volk angenommene «Abzocker-Initiative» wurde von Trybol-Eigentümer Thomas Minder lanciert. Der wurde danach in den Ständerat gewählt, wo er in der Fraktion der SVP politisiert. In dieser Abstimmung hatten sich die Spitzenverbände der Wirtschaft ziemlich blamiert.

Nicht minder peinlich für das Wirtschaftsestablishment und seine Politlobby war die angenommene Zweitwohnungsinitiative, die aus der Küche des Umweltaktivisten Franz Weber stammte und die Zahl der Zweitwohnungen in jeder Gemeinde auf 20 Prozent des Bestands fixieren will. Diese Initiative ist zum Ärgernis der Tourismusindustrie und besonders einiger Bergkantone geworden. Sogar der allseits gelobte ägyptische Investor Samih Sawiris könnte mit seinen 25 geplanten Luxusvillen in Andermatt auf Widerstand stossen – und droht vorsorglich mit Schadenersatzforderungen von mehreren Hundert Millionen Franken.

Ein ziemlich starkes Stück

Die nächste Bewährungsprobe ist die 1:12-Initiative, mit welcher für jedes Unternehmen festgelegt werden soll, dass der höchste gezahlte Lohn nicht mehr als zwölf Mal grösser sein darf als der niedrigste. Ein ziemlich starkes Stück – und ein direkter Eingriff in das Lohngefüge der einzelnen Unternehmen und Branchen.

Für die Initianten ist klar: Die Initiative nützt sowohl dem Staat als auch der Wirtschaft, indem sie dazu beiträgt, die materiellen Unterschiede zwischen den Menschen in Grenzen zu halten – und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes zu bewahren. Sie soll das Risiko der Verarmung reduzieren und ein Instrument der Umverteilung sein. Sie bringe auch der Wirtschaft etwas, weil die unteren Einkommensschichten ein höheres Einkommen eher für den Konsum verwenden als die Spitze der Einkommenspyramide.

Die Gegner warnen, dass eine Annahme dieser Initiative die Schweiz schwächen würde.

Die Gegner sind sich sicher, dass eine Annahme dieser Initiative den Wirtschaftsstandort Schweiz gefährden würde, indem sie in die Tarifautonomie der Sozialpartner eingreift und so die Personalpolitik der Unternehmen beeinflusst. Der Zuzug hochqualifizierter und entsprechend teurer Spitzenmanager könnte erschwert werden, was letztlich zur Konkurrenzunfähigkeit von Unternehmen oder deren Abwanderung führt.

Abgesehen davon sei auch nicht ausgemacht, dass die Annahme der Initiative tatsächlich zu Lohnverbesserungen im untersten Segment führen würde – es sei auch das pure Gegenteil denkbar. Ausserdem würden die Lohneinbussen im höchsten Segment zu erheblichen Einnahmeausfällen bei den Sozialversicherungen führen; selbst nach vorsichtigsten Schätzungen könnte die AHV 125 Millionen Franken pro Jahr verlieren.

Recht haben beide Seiten

Recht haben beide Seiten – irgendwie. Im politischen Kampf der Linken geht es seit dem Beginn der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert um ein grösseres Stück vom wirtschaftlichen Kuchen, um Umverteilung, um die Sicherung und Verbesserung des Lebensstandards, um die Würde des arbeitenden Menschen.

Die Abschaffung der Kinderarbeit (1873), die Festsetzung der Tages- und Wochenarbeitszeit sowie des Ferienanspruchs, die Allgemeinverbindlichkeit von Gesamtarbeitsverträgen, die Friedenspflicht (Streikverbot), die Einrichtung von Arbeitslosenkassen, die Einführung der AHV, des Krankenkassen- und des PK-Obligatoriums mit voller Freizügigkeit: All diese Eingriffe in das freie Walten des Arbeitsmarktes haben für bessere Lebensbedingungen der Menschen gesorgt, aber auch für höhere Effizienz in den Unternehmen. Man hat sich jeweils nach einigen Umstellungsschwierigkeiten angepasst – und ist am Ende sogar besser gefahren.

Das Gleiche gilt auch für viele andere wirtschaftspolitische Eingriffe. Die faktische Abschaffung des Bankgeheimnisses, die Abschaffung des Saisonarbeiterstatuts, die Personenfreizügigkeit, die diversen Freihandelsabkommen mit Abstrichen bei den Agrarsubventionen, die Aufweichung des Kartellrechts: Alles hat letzten Endes zu erhöhter Effizienz, besserer Konkurrenzfähigkeit und mehr Wohlstand geführt.

Bei allen diesen Veränderungen gab es grundlegende Debatten zum Thema «Staat und Wirtschaft», über die Gefahr, mit zu starken Eingriffen in den Markt das Wachstum und den Wohlstand abzuwürgen.

Auch die Wirtschaft profitiert sozialen Errungenschaften.

In all den Jahrzehnten ist die Wirtschaft der Schweiz dennoch immer stärker geworden – wir sind vom armen Auswanderungsland zum superreichen Einwanderungsland geworden. Volkseinkommen und -vermögen pro Kopf gehören zu den höchsten der Welt. Dies nicht, obwohl sich die Schweiz dabei immer wieder ordnungspolitische Sündenfälle geleistet hat, sondern weil sie dies tat. Denn die Umverteilung, die Suche nach gesellschaftlichem Ausgleich, nach einem verträglichen sozialen Gefälle, haben den sozialen Frieden erst ermöglicht. Und dieser ist sowohl ein Produktivitäts- als auch ein wichtiger Standortfaktor.

Die politischen und die wirtschaftlichen Eliten haben bei diesen Eingriffen in das freie Spiel der Marktkräfte fast jedesmal den Untergang der Schweiz prophezeit. Und sie haben es stets verstanden, die notwendigen Anpassungen rechtzeitig vorzunehmen, bevor die sozialen (oder politisch-diplomatischen) Bruchstellen wirklich gefährlich werden konnten.

Wenn heute Gegner der 1:12-Initiative wiederum Zeter und Mordio schreien, so tut man gut daran, ihre Einwände sorgfältig zu prüfen. Denn diese sind zu einem guten Teil nicht falsch: Die 1:12-Initiative ruft zu einem markanten Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit auf. Die Untergangsszenarien hingegen kann man mit Gelassenheit zur Kenntnis nehmen.

Man kann der Schweizer Wirtschaft schon etwas Flexibilität zutrauen.

Die Gegner der Initiative haben insofern recht, als die Vorgabe einer Lohnbandbreite tatsächlich eine gravierende Systemwidrigkeit ist. Das Gesetz sollte im Wirtschaftsleben allenfalls Verfahren und Prozesse regeln (zum Beispiel mit dem Arbeitsvertragsrecht) oder Grundsätze und Werte festlegen (zum Beispiel «gleicher Lohn für gleiche Arbeit»). Das zu erreichende Ergebnis mit fixierten Zahlenwerten festzulegen, ist eindeutig systemwidrig und spricht gegen die Initiative.

Nur: Solche, meist etwas weniger gravierende Systemwidrigkeiten hat man immer wieder hingenommen, zum Beispiel bei der Minimalverzinsung von Altersguthaben in den Pensionskassen, die ebenso vom Bundesrat bestimmt werden wie der Umwandlungssatz, mit dem dieses Alterskapital in eine Rente umgerechnet wird. Diese Systemwidrigkeit ist ein wesentlicher Grund für die gefährdete Finanzierung der künftigen Renten.

Auch dass die Unternehmen in ihrer Personal- und Lohnpolitik nicht mehr frei sind, stimmt natürlich. Womöglich kann dadurch der eine oder andere Spitzenmanager nicht mehr gehalten oder rekrutiert werden. Dass das die Konkurrenzfähigkeit beeinträchtigt, stimmt aber nur «ceteris paribus», also: «Wenn alles andere gleich bleibt.» Das wäre dann allerdings das erste Mal, dass sich ein soziales Gefüge an eine einzige neue Regel nicht anpassen könnte. Das wird vielleicht ein wenig Zeit brauchen, aber so viel Flexibilität sollte man der Schweizer Wirtschaft schon zutrauen dürfen.

Rechthaber und Bremser

Es steht allerdings zu befürchten, dass die Bereitschaft zu solchen komplizierten Anpassungsprozessen geringer geworden ist. Die Entscheidungsprozesse in der Politik können sehr langsam sein, wobei die direkte Mitwirkung des Volkes auch nicht beschleunigend wirkt. In der Wirtschaft, die eher auf hierarchischen Strukturen beruht, haben sich Entscheidungsprozesse dank neuer Technologien drastisch beschleunigt.

Politik und Wirtschaft fahren ein unterschiedliches Tempo, sie haben sich auseinandergelebt. Unternehmer aus den Schweizer Grosskonzernen gehen nicht mehr in die Politik. Viele Wirtschaftsführer glauben mittlerweile, dass sie die Politiker und ihren lästig langsamen Betrieb nicht mehr brauchen – und viele Politiker fühlen sich ohnmächtig und leiden darunter.

Der soziale Friede ist sowohl ein Produktivitäts- als auch ein wichtiger Standortfaktor.

Wie die Machtverhältnisse in der Schweiz sind, hat die Finanzkrise exemplarisch gezeigt: Die UBS gäbe es heute nicht mehr, der Bankenplatz wäre massiv geschrumpft, wenn Politik und Nationalbank nicht als Nothelfer eingesprungen wären.

Da ist also zunächst massiv zugunsten des Finanzplatzes umverteilt worden. Was die Banker nicht daran hindert, ihr besseres Verständnis der Zusammenhänge zu postulieren. Viele führen als Rechthaber das grosse Wort wie vor ihrem «Betriebsunfall». Nur, dass sie jetzt die Politiker nicht nur für Unwissende halten, sondern sie auch noch für ihre nachsichtige Haltung verachten. Auf diese Weise wird der Gegensatz zwischen Demokratie und Wirtschaft erst aufgebaut.

Der Markt regelt nicht alles zum Besten

Das ist das eigentliche Unglück. Es wäre dringend geboten, von strikten ideologischen Positionen abzurücken. Und die gibt es auf beiden Seiten: Für das Bild vom immerfort gierigen Manager gibt es zwar das eine oder andere Beispiel, falsch ist es dennoch. Dass der Markt die Dinge stets besser ins Gleichgewicht bringt als der Staat, lässt sich mit dem einen oder anderen Beispiel belegen – falsch ist es dennoch.

Was die Minder-Initiative zu Tage gebracht hat, könnten politische Themen der kommenden Monate akzentuieren: die 1:12-Initiative, die Mindestlohninitiative, die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, die soeben zustande gekommen ist, die mögliche Wiedereinführung der Erbschaftssteuer, AHV-Rentenerhöhungen, die neue Diskussion der Personenfreizügigkeit.

Bei allen diesen Themen geht es um eine «gerechte» oder zumindest «vernünftige» Verteilung von Einkommen und Vermögen. Um ein Problem also, das Wirtschaft und Politik nur gemeinsam lösen können – effizient wie die Wirtschaft, langsam und sorgfältig wie die Politik.

Die Zeit der Patrons ist vorbei

Wirtschaft und Politik müssen keine Gegensätze sein – das wussten die radikalen/freisinnigen Gründer der Eidgenossenschaft wie Alfred Escher, der sowohl Gründer späterer schweizerischer Weltunternehmen als auch als Politiker eine führende Persönlichkeit seiner Zeit war. Migros-Gründer und Landesring-Nationalrat Gottlieb Duttweiler war auch so eine Figur oder Kaba-Chef und FDP-Nationalrat Ulrich Bremi. Selbst der Rechtsaussen James Schwarzenbach stammte aus einer Industriellen-Dynastie.

Auch Wirtschaft und Demokratie müssen keine Gegensätze sein. Denn die Wirtschaft besteht nicht nur aus Aktionären und Managern von Unternehmen, sondern auch aus deren Mitarbeitern und ihren Familien; die Konsumenten gehören dazu, und dazu zählen die beruflich Aktiven und die Rentner.

Das heisst: Die Grundgesamtheit der Teilnehmenden im Staatswesen und in der Wirtschaft besteht aus den gleichen Menschen. «Das grösstmögliche Glück der grösstmöglichen Zahl» (seit Beginn der ökonomischen Wissenschaft das eigentliche Ziel der Marktwirtschaft) – darum geht es sowohl in der Demokratie als auch in der Wirtschaft.

Der frei funktionierende Markt wirkt in Richtung Gewinnmaximierung Einzelner und riskiert dabei Schäden bei vielen.

Das grösste Glück

Das grösstmögliche Glück der grösstmöglichen Zahl beschreibt einen Wachstumspfad der etwas anderen Art, der auch mit der Zunahme von nicht in Franken und Rappen zu fassendem Wohlstand zu tun hat – mit Selbstbestimmung, mit Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, mit menschlichen Beziehungen durch die Arbeit, mit Selbstverwirklichung – auch mit Träumen. Für Bilanzverantwortliche mag das ein Albtraum sein, für die meisten Menschen eher nicht. Die Frage ist nämlich nicht, wie viel Demokratie die Wirtschaft erträgt, sondern: Wie viel Wirtschaft erträgt die Demokratie?

Artikelgeschichte

Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 25.10.13