Basel-Stadt hat die höchste Psychiaterdichte der Schweiz und im Verhältnis zur Wohnbevölkerung auch am meisten Patienten. In ländlichen Kantonen sind die entsprechenden Zahlen deutlich niedriger. Warum eigentlich?

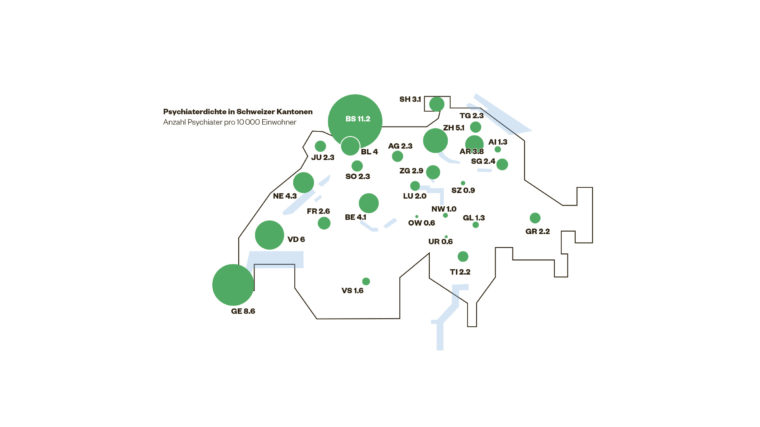

Sind die Baslerinnen und Basler psychisch labiler als ihre Miteidgenossen? Ein Blick auf die Zahlen könnte das glauben machen. Rund 20’000 Menschen suchen in Basel eine psychiatrische Praxis auf, über 1,3 Prozent der Baslerinnen und Basler nehmen die Dienste einer psychiatrischen Klinik in Anspruch. Auf je 10 000 Einwohner entfallen 11,2 Psychiater – mehr als in allen anderen Kantonen. Diese Zahlen wurden vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) erhoben.

Dass die Psychiatrie boomt, ist nichts Neues. Seit deren Etablierung in den 1920er-Jahren hat sich die Schweizer Bevölkerung zusehends für psychische Krankheiten sensibilisiert. Psychiater waren immer stärker gefragt, immer mehr Psychiater stellten immer häufiger Diagnosen – vorwiegend in den Städten. Vor allem aber: Es gab immer mehr neue Diagnosen.

Die auch in der Schweiz massgebliche Psychiater-Bibel «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» hat zwischen 1999 und 2013 Dutzende von neuen Krankheiten definiert. Kritiker des Berufsstandes glauben, dass das Verzeichnis psychischer Krankheiten der amerikanischen Psychiater-Vereinigung eine unerschöpfliche Beschäftigungsquelle darstellt, auch in hiesigen Breitengraden. Mit jeder neuen Krankheit steige auch die Zahl potenzieller Patienten – und damit auch der Bedarf an Medikamenten und an Psychiatern, die sie verschreiben dürfen.

Aufgeklärte Städter

Das Verhältnis zwischen dem Bedarf an Psychiatern und der Zahl diagnostizierter Krankheiten in einer Region entwickelt sich aber nicht linear, sondern im Kreis. Das eine ist des anderen Voraussetzung. Auch im Kanton Basel-Stadt.

Die vielen Psychiater tragen zur Entstigmatisierung psychischer Krankheiten bei. «Die Stadtbevölkerung ist überall in der Schweiz mehr sensibilisiert für psychische Krankheiten, weil sie besser informiert, aufgeschlossener, weniger den Vorurteilen der oft konservativen und psychischen Problemen verschlossenen Landbevölkerung ausgesetzt ist», sagt Peter Schindler, Präsident der Fachgruppe Psychiatrie und Psychotherapie für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche der Medizinischen Gesellschaft Basel. Diese Entstigmatisierung führt zu mehr Diagnosen, weil die Betroffenen bei Beschwerden eher bereit sind, einen Facharzt aufzusuchen.

Das wiederum ist für Psychiater auf der Suche nach einem Niederlassungsort attraktiv. Sie kommen nach Basel, weil es hier häufiger psychisch Kranke gibt, die sich auch behandeln lassen wollen. Stefan Borgwardt, Chefarzt an den Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel, sagt: «In urbanen Gegenden kommen Depressionen nachweislich häufiger vor.»

Natürlich birgt die Stadt selbst Gesundheitsrisiken wie Stress und Hektik. Das Wort «nachweislich» weist aber darauf hin, dass sich Borgwardt auf registrierte Depressionen bezieht. Registrieren kann man diese aber erst, wenn der Kranke einen Facharzt aufsucht. Die für Psychiater interessante «nachweisliche Häufigkeit» von Depressionen hat also ausschliesslich mit der Entstigmatisierung psychischer Störungen zu tun. Der Kreis schliesst sich.

Die Attraktivität der Städte lockt

Zwei weitere Faktoren treiben den Basler «Psychiatrie-Kreis» an. Zum einen die privaten Beweggründe der Psychiater bei der Auswahl ihres Niederlassungsorts. Der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen sagt: «Im Gespräch mit Ärztinnen und Ärzten rund um die mögliche Praxiseröffnung fällt mir immer wieder auf, dass andere, nicht medizinische Umstände bei der Standortwahl eine Rolle spielen können.» Als Beispiele nennt er die lokale Verbundenheit (etwa durch den ehemaligen Studienstandort), das kulturelle Angebot, die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die Arbeitsplatzsituation, die grössere Auswahl an möglichen Partnern und das Angebot für die Kinderbetreuung.

Zum andern suchen psychisch Erkrankte oft in der Stadt nach Linderung ihrer Leiden. Auch dann, wenn sie sich ihres Leidens noch nicht als Krankheit bewusst sind. Peter Schwob vom Verband der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel sagt, dass viele bereits psychisch erkrankte Menschen wie zum Beispiel Suchtkranke in die Stadt ziehen, weil sie sich Anonymität in der Masse versprechen, während sie auf dem Land viel eher exponiert wären.

Zudem locke die Stadt mit möglichen neuen Bekanntschaften, neuen Auswegen und Lebendigkeit. «Insofern ist das Stadtleben wie manche Drogenerfahrung ein Selbstheilungsversuch», meint Schwob. Das erkläre auch, weshalb die Psychiaterdichte und die Inanspruchnahme psychiatrischer Angebote in Städten generell höher sei als auf dem Land.

Bei Statistiken ist Vorsicht geboten

Dass Basel alle anderen Kantone in der Statistik übertrumpft, liegt auch an der Datenverarbeitung des Obsan und am kantonalen Vergleich an sich. Der Kanton Basel-Stadt besteht fast nur aus urbanen Gegenden. Die Stadt Zürich dagegen versorgt mit ihrem Angebot auch den restlichen Kanton –, dazu gehören auch das eher ländliche Zürcher Oberland und das Säuliamt. Das drückt die kantonale Dichte.

Zudem wurden Teilzeitstellen in der Studie gleich gewichtet wie Vollzeitstellen. «Der Anteil teilzeittätiger Ärztinnen und Ärzte insbesondere im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung dürfte im urbanen Umfeld auch grösser sein», sagt Steffen. Was die Basler Dichte wiederum in die Höhe treibt.

Viele Patienten von auswärts

«Ein Drittel unserer Patienten kommt aus den Kantonen Baselland, Aargau, Solothurn, Jura und auch aus Deutschland», sagt Schindler. Die Obsan-Studie berücksichtigt die zwischenkantonalen Patientenströme unter den Praxen aber nicht. Sie beziehen sich lediglich auf den Ort der medizinischen Leistungserbringung und nicht auf den Wohnort der Patienten.

Ausserkantonale Patienten sind aber indirekt auch für die Basler Psychiaterdichte verantwortlich, da sie sich in Basler Praxen behandeln lassen und somit die Nachfrage in Basel steigern. Von der Statistik unbeachtet, tragen also auch die Aargauer zur psychischen Krankheit Basels bei.

Insofern sind die Ergebnisse der Obsan-Studie also mit Vorsicht zu interpretieren. Interessant wäre ein Vergleich zwischen Städten, die einen ähnlichen Urbanitätsgrad aufweisen. Doch Städtevergleiche seien im vorliegenden Fall nicht möglich, sagt Paul Camenzind, Stellvertretender Leiter des Obsan: «Dafür fehlen die passenden Daten für die statistische Auswertung.»

Riesige Dunkelziffer

In der Schweiz werden jedes Jahr rund 480 000 Personen mit psychischen Krankheiten behandelt. «Trotz allem bleiben noch immer viele psychische Störungen – etwa zwei Drittel – unbehandelt», heisst es in der Obsan-Studie «Psychische Gesundheit in der Schweiz».

Eine enorme Dunkelziffer. Nur: Psychisch Kranke gab es schon vor der Etablierung der Psychiatrie. Sie wurden aber weder diagnostiziert noch therapiert: Die Dunkelziffer betrug 100 Prozent. Für die Betroffenen war oft der Suizid die einzige Befreiung vom Leiden.

Wenn man davon ausgeht, dass die heutige Dunkelziffer von zwei Dritteln immer noch in einem Zusammenhang mit der Stigmatisierung psychischer Probleme steht, lohnt sich der Blick auf die kantonalen Suizidraten. Dort besetzen die Kantone mit vergleichsweise niedriger Psychiaterdichte die vorderen Plätze des Rankings, Basel-Stadt steht im Mittelfeld.

Die Psychiater machen die Baslerinnen und Basler nicht kränker. Sie stellen Diagnosen. Und sie helfen Menschen in Notfällen.

Artikelgeschichte

Erschienen in der Wochenausgabe der TagesWoche vom 14.02.14