Der Krieg aus offiziöser Schweizer Sicht hat schon fast etwas Frivoles. Zumindest gilt das für «Soldat Stoffel», die Kunstfigur auf den Schweizer Künstlerbilderbogen, den unser Chronist, Hauptmann Victor Haller, in sein Album klebte.

Natürlich ist Stoffel noch etwas wehmütig gestimmt, als er sich von seiner Frau verabschieden muss. Doch schon im nächsten Bild eilt er «mit frohem Sinn (…) zum Sammelplatze hin». Und weiter: «Diesen kennt er schon lang, drum machts ihm auch nicht bang.»

(Bild: UB Basel)

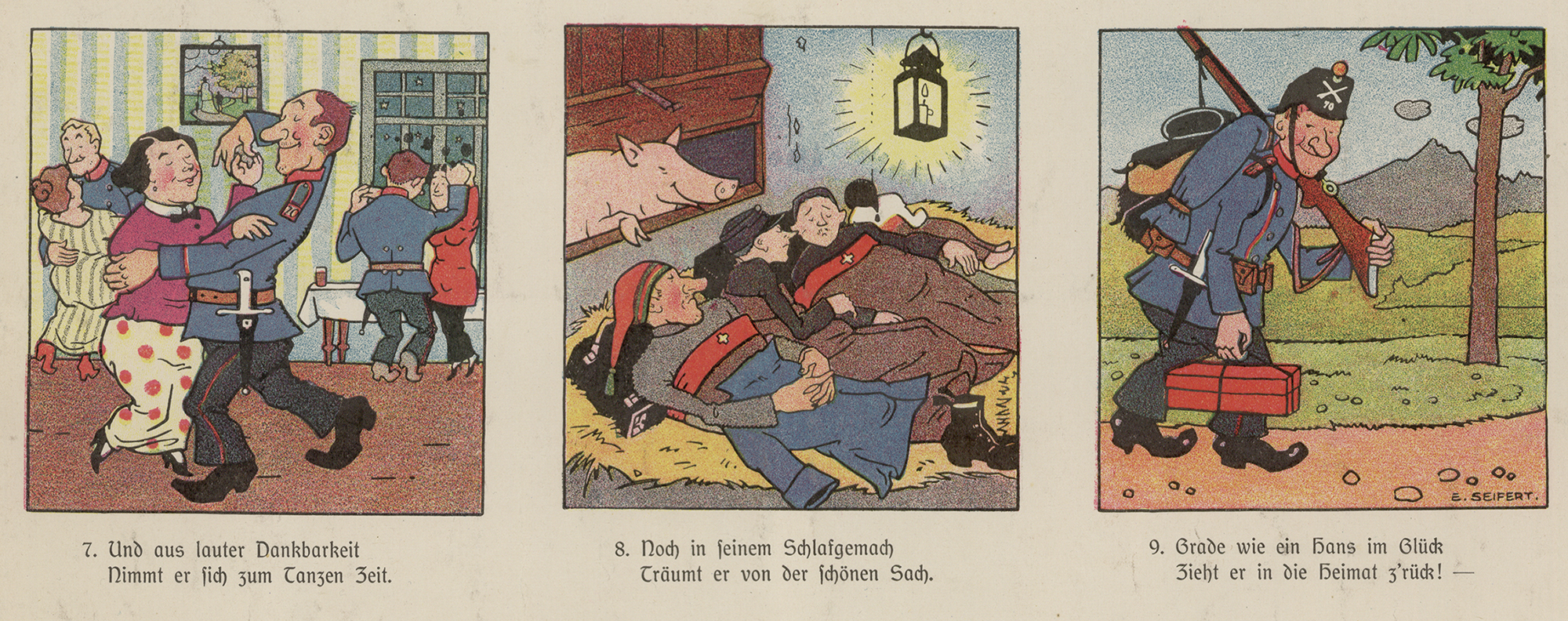

Stoffel weiss, was auf ihn zukommt: eine fröhliche Wache zum Beispiel. Dort gibts einen «Liebesgabensegen». Zum Dank geht er mit einer der freundlichen Spenderinnen auf den Tanz, nächtigt danach aber – wie es sich gehört – nicht etwa mit dem holden Weib, sondern mit den höchstwahrscheinlich sehr viel weniger gefährlichen Kameraden im Stroh.

(Bild: UB Basel)

Die Wirkung scheint anhaltend anregend zu sein, zu spüren noch bis auf den Heimweg zurück zur Angetrauten. Wie «Hans im Glück» fühlt sich Stoffel da. Schön wars wieder mal im Militär! Und schön wirds nun auch mit der Frau daheim! (Zumindest in den ersten Stunden nach dem Wiedersehen.)

(Bild: UB Basel)

Drill, Drill, Drill

Die Realität war allerdings eine ganz andere. Zutreffend ist bei «Stoffel» höchstens, dass das Kriegshandwerk nicht wirklich die Kernkompetenz der Schweizer Armee war. Dafür war sie nur schon zu schlecht ausgerüstet. Einmal, als sie sich nach einer Verletzung des Schweizer Luftraums durch deutsche Flieger und der irrtümlichen Bombardierung des Pruntruter Bahnhofes hätte wehren müssen, stellte sich heraus, dass die Truppe keine Munition bei sich hatte. Eine Peinlichkeit, die in der Deutschschweiz auf die typisch Westschweizer Schlampigkeit zurückgeführt wurde, während die Romands den bösen Verdacht äusserten, sie seien entwaffnet worden, weil die Deutschschweizer Armeeführung ihnen nicht wirklich vertraute.

Bei einem wirklichen Ernsteinsatz hätte diese Armee wohl kaum lange durchhalten können. Auch ihr General, Ulrich Wille, bezeichnete die Ausrüstung als «behelfsmässig». Man habe eben nur mit einem kurzen Krieg gerechnet. Und für den wäre die Schweizer Armee bereit gewesen.

Für Wille gab es aber ohnehin Wichtigeres als die Technik, die in den anderen Armeen einen ganz neuen Stand erreichte. Dem Schweizer General ging es vor allem um die richtige Einstellung. Und die entsprechende «Erziehung» des Wehrmanns. Oder anders gesagt: um straffes Exerzieren nach deutschem Vorbild.

Ein Soldat sollte nicht denken, sondern von morgens früh bis spät in die Nacht einfach nur die Befehle ausführen, «mit einem Gesicht wie dem eines Schafes», das nichts anderes ausdrückt als treue Ergebenheit: Solche Zitate werden Wille zugeschrieben – und unser Chronist Victor Haller hat auch sie gesammelt.

Im Kampf für eine neue Gesellschaft

Wille, der Antimodernist und Antiindividualist, wollte diese Schafshaltung nicht nur im Militär, sondern in der ganzen Gesellschaft durchsetzen. Er erwartete von seinen Männern, dass sie sich auch nach Ablauf der Dienstzeit am Arbeitsplatz entsprechend verhielten.

Die Folgen waren allerdings nur schon im Militär verheerend. Vorgesetzte mussten sich vorwerfen lassen, ihre Soldaten systematisch zu schikanieren, vor allem die etwas Kritischeren unter ihnen. Auch diese Berichte hat Haller gesammelt.

Die logische Folge der Quälerei war eine «Kriegsmüdigkeit», die sich in der Mannschaft schon nach den ersten paar Kriegsmonaten einstellte, wie auch Wille feststellen musste. Zu Beginn des Krieges seien die Schweizer noch begeistert eingerückt, doch schon bald hätten immer mehr versucht, sich dispensieren zu lassen, notierte der General.

Die Ursache hatte er rasch gefunden: Den Soldaten – den Romands vor allem – fehlt der Durchhaltewillen, die richtige Einstellung. Sie brauchen: noch mehr Erziehung, noch mehr Drill.