Auch in der Schweiz wächst die Angst vor dem tödlichen Virus. Das Uni-Spital Basel zeigt, wie man sich auf mögliche Infektionen vorbereitet. Die Angst im Griff zu haben, spielt eine zentrale Rolle.

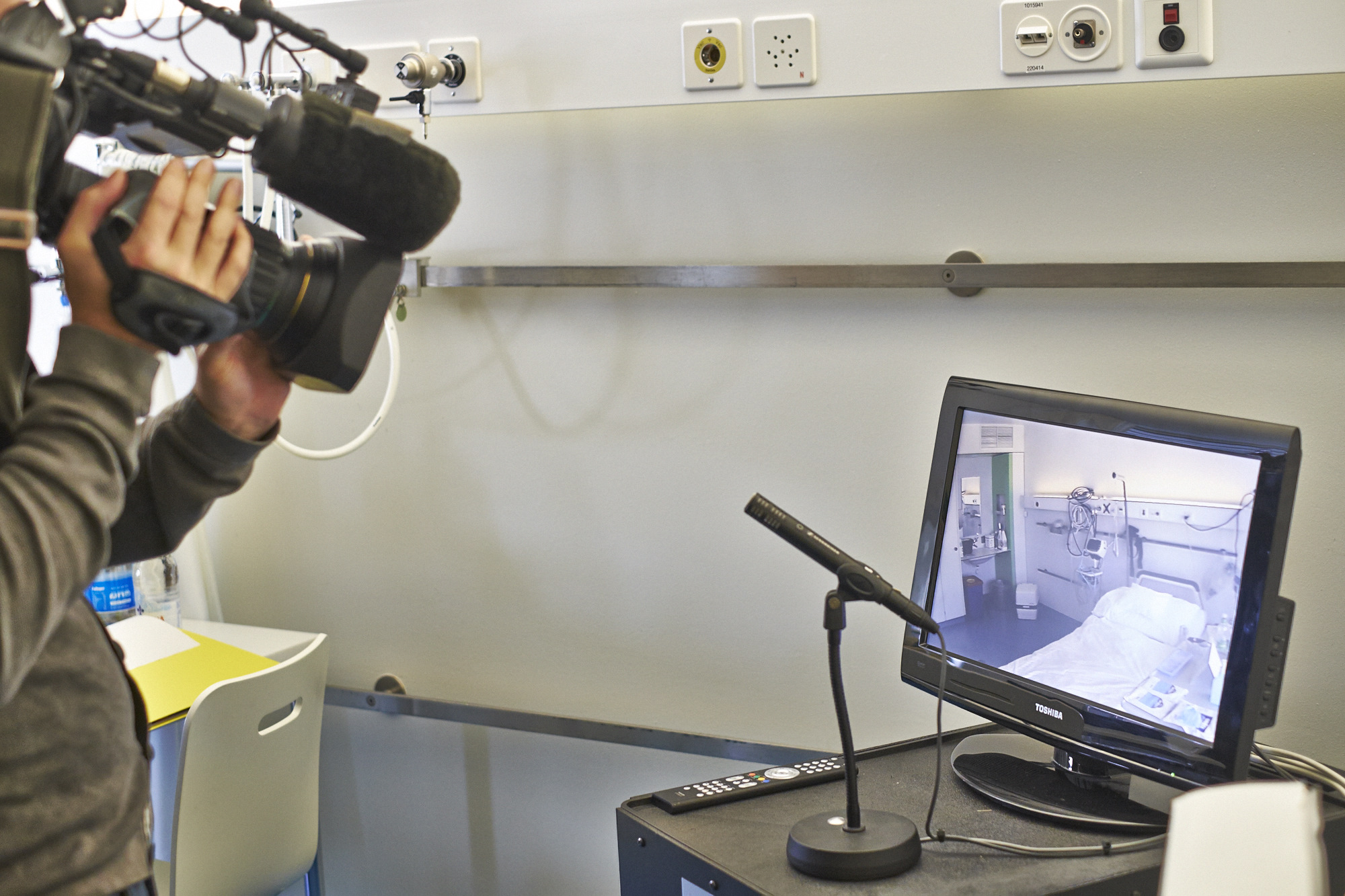

Wenn das Unispital Basel die Medien zur Orientierung über ihre Ebola-Strategie lädt, liegt ein Hauch von Hysterie in er Luft. Kamerateams und Medienschaffende aus der ganzen Schweiz sind angereist, um sich das Vorgehen bei einem Notfall erklären zu lassen. Kein Wunder: Seit das Virus auch in Europa ein erstes Opfer gefordert hat, ist die Besorgnis der Öffentlichkeit deutlich spürbar.

Entsprechend unter Druck sind die Spitäler, die alles daran setzen, einem allfälligen Verdachtsfall adäquat begegnen zu können. Ein immenser Aufwand, wie bei der Besichtigung der Infrastruktur klar wird.

Run auf Ebola-Equipment

Patienten mit Verdacht auf eine Ebola-Infektion werden in einem Isolationszimmer behandelt, das durch ein mehrfaches Schleusensystem von den umliegenden Räumlichkeiten getrennt ist. Das Pflegepersonal betritt das Zimmer jeweils mindestens zu zweit und eingehüllt in Schutzanzüge, wie sie die Öffentlichkeit von Ebola-Einsätzen in Afrika kennt.

250 dieser Anzüge hat das Unispital zurzeit auf Lager, 100 zusätzliche sind bestellt. Denn: «Wenn in der Schweiz der erste Fall auftritt, wird das Schutzmaterial sofort ausverkauft sein», prognostiziert die Stationsleiterin Medizin, Monika Gisin.

Heinz Schuhmacher macht sich bereit für die Desinfektion in der Schleuse zwischen Isolationszimmer und Ausgang.

Jeder Arbeitsschritt wird minutiös überwacht, Checklisten definieren die Abläufe. Bevor das Pflegepersonal das Isolationszimmer verlässt, werden Anzüge und Material in einer Schleuse desinfiziert und in vakuumierten Behältern entsorgt. Im Zimmer selbst herrscht Unterdruck, damit die Luft nicht umgewälzt wird und nach aussen gelangt.

Sehr beschränkte Kapazität

Das Unispital verfügt über mehrere Isolationszimmer, nur eines davon ist aber mit der nötigen Infrastruktur für die Behandlung von Ebola-Patienten ausgestattet. Verdachtsfälle können zwar nacheinander zur Untersuchung durch dieses Isolationszimmer geschleust werden, ein Problem wäre es allerdings, wenn mehrere Fälle zur gleichen Zeit auftreten würden.

Denn Blutproben von Patienten mit Verdacht auf Ebola müssen in einem Hochsicherheitslabor untersucht werden. In der Schweiz gibt es nur zwei solcher Labors, in Genf und in Spiez. Bis die Proben dorhin geliefert und ausgewertet werden, vergehen 24 bis 36 Stunden. Und so lange bleiben die Isolationszimmer im Unispital belegt. «Bei einer Auswertung in unseren Labors hätten wir die Resultete innert zirka sechs Stunden», sagt der Stellvertretende Chefarzt und Leiter Spitalhygiene Andreas Widmer, «aber ein Labor, das den Sicherheitsrichtlinien entspricht, haben wir zurzeit nicht.»

«Nervosität bei der Arbeit ist gefährlich»: Prof. Dr. Andreas Widmer muss seinen Angestellten auf den Ebola-Virus vorbereiten.

Dass nicht mehr als ein Patient zur selben Zeit behandelt werden kann, liegt auch am personellen Aufwand. Für den Ernstfall stehen Pflegeteams auf Abruf bereit, die sich um den Fall kümmern. 30 bis 40 zusätzliche Pflegekräfte stehen pro Patient am Tag im Einsatz, das Spital bringt dieses zusätzliche Aufgebot arg in die Bredouille. Denn diese Leute müssen mit der Infrastruktur vertraut sein und über eine spezielle Ausbildung verfügen. Nicht jede Hilfskraft ist für die Betreuung eines Ebola-Patienten geeignet.

Psychische Belastung für Personal enorm

Neben den logistischen Massnahmen müssen vonseiten des Spitals auch psychologische Vorbereitungen getroffen werden. Seit sich in Madrid eine Pflegefachfrau mit dem Virus angesteckt hat, beschäftigt die Spitäler Europas vor allem eine Frage: Wie konnte das Virus trotz der eingehaltenen Sicherheitsvorkehrungen auf die Pflegerin übertragen werden?

Diese Unsicherheit bereitet auch Widmer Sorgen. Noch immer kann nicht genau bestimmt werden, wie das Virus übertragen wird. Über Schleimhäute findet es sicher Eingang in den Körper, aber auch über eine unversehrte Hautoberfläche? «Wir müssen die Ängste unseres Personals unbedingt ernst nehmen, denn Nervosität bei der Arbeit ist auch eine Gefahrenquelle.» Widmer erzählt die Anekdote einer jungen Laborantin, die sich vor der Blutprobe einer HIV-Patientin derart fürchtete, dass ihr das Reagenzglas in der Hand zersprang und damit erst zur Gefahr wurde.

Der Schutzanzug gibt auch psychologisch Sicherheit.

Die Schutzanzüge bieten eine mehrfache Absicherung gegen die Übertragung der Viren, sie haben aber auch einen psychologischen Effekt auf die Mitarbeitenden. «Sichere Arbeitsbedingungen sind unerlässlich, wir setzen alles daran unser Personal zu schützen», sagt Widmer.

Damit Spitäler wie das Unispital Basel bei einer Häufung von Verdachtsfällen nicht überbelastet werden, koordiniert neu das Bundesamt für Gesundheit (BAG), in welches Spital ein Patient geliefert wird. «Das ist ein Mechanismus, den wir so noch nie hatten und der auch auf das neue Epidemiegesetz zurückzuführen ist, das 2016 eingeführt wird», sagt Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt.

Und diese Koordination ist auch dringend nötig. In Basel können nur ein, maximal zwei bestätigte Ebola-Fälle gleichzeitig behandelt werden. Bei anderen Spitälern ist das nicht anders. Wenn viele Verdachtsfälle gleichzeitig anfallen, ist die maximale Belastungsstufe wegen der hohen Sicherheitsvorschriften für das Unispital in Basel schnell erreicht. «Mit zwei Patienten zur selben Zeit sind wir am Limit», bestätigt Widmer.

Telekommunikation zwischen Kontrollzimmer und Isolationskammer: Das Pflegepersonal soll so wenig wie möglich mit den Patienten in Berührung kommen.

Ein wenig Vertrauen schöpft die Belegschaft des Unispitals aus Erfahrungen der Vergangenheit: Die erste und bisher einzige Ebola-Patientin der Schweiz wurde 1994 in Basel behandelt, schon damals war Andreas Widmer der behandelnde Arzt. Das Virus sei damals zwar «schwächer» gewesen, als das aktuelle, «wir haben aber schon lange damit gerechnet, dass dieses Virus irgendwann wieder auftritt», sagt Widmer. Damals konnte das Virus aus dem Blut isoliert und die Frau gesund entlassen werden.

_

Das Uni-Spital lädt ein – und alle kommen. Besonders wenn es um ein so brisantes Thema wie das Ebola Virus geht: