Neukölln gilt als Schmuddelecke Berlins – wo Armut, Parallelgesellschaften und Gewalt regieren. Wir waren zu Besuch.

Da sind wir nun, die Basler, die Neukölln kennenlernen wollen – den Berliner Bezirk, dem ein ziemlich negatives Image anhaftet. Wer Neukölln hört, denkt an Arbeitslosigkeit und Armut, perspektivenlose Jugendliche, Parallelgesellschaften, Gewalt und Kriminalität – und an seinen streitbaren Bürgermeister. An Heinz Buschkowsky, der in schon so mancher Fernseh-Talkrunde zum Thema Integration sass und dort sagte, was «Schönredner und Wegschauer», wie er die politisch Korrekten gerne nennt, nicht hören wollten. Nämlich, dass die hohe Einwanderungsrate von bildungsfernen Menschen ein Problem sei und dass heuchle, wer das abstreite.

Und jetzt hat Buschkowsky auch noch ein Buch geschrieben: «Neukölln ist überall». Deshalb sind wir hier, um herauszufinden, wie Neukölln ist und ob und inwiefern es, wie der Buchtitel suggeriert, auch in Basel ein Neukölln gibt.

Nord und Süd, zwei Welten

Zunächst einmal scheint ein Vergleich lächerlich zu sein: Im Bezirk Neukölln leben 315 652 Menschen, während ganz Basel gerade mal auf knapp 194 000 Einwohner kommt. In Neukölln beträgt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund 41 Prozent, in Basel etwa ein Drittel. Je nach Quartier ist dieser Anteil in Basel höher oder tiefer. Auch hier, so erfahren wir, gibt es Unterschiede.

Im südlichen Neukölln lebe es sich ganz gut, dort gebe es ordentliche Siedlungen und ordentliche Schulen; wer im Süden wohnt, egal ob Einwanderer oder Bio-Deutscher, ist in der Regel unauffällig, gesetzestreu und tüchtig. Wer kann, zieht in den Süden, schreibt auch Buschkowsky. Der Teltowkanal, der den Bezirk in Süden und Norden teilt, markiere eine «soziale Trennungslinie». Im nördlichen Neukölln stellen inzwischen die Einwanderer mit 52 Prozent die Mehrheit. Viele von ihnen haben weder Schulabschluss noch sonst eine Ausbildung, die Arbeitslosigkeit ist hoch.

Bei den Familien, die von Hartz IV leben (130 von 1000), ist Neukölln absolute Spitze in Deutschland, die meisten leben im Norden. Geschätzte 70 Prozent der unter 25-Jährigen im nördlichen Neukölln bezögen Hartz IV, schreibt Buschkowsky. Das bedeute, dass der Hartz-IV-Bezug unter jungen Leuten eine völlige Normalität darstelle. So, dass heute Kinder schon auf die Frage, was sie mal werden wollten, antworteten: «Ich werde Hartzer.»

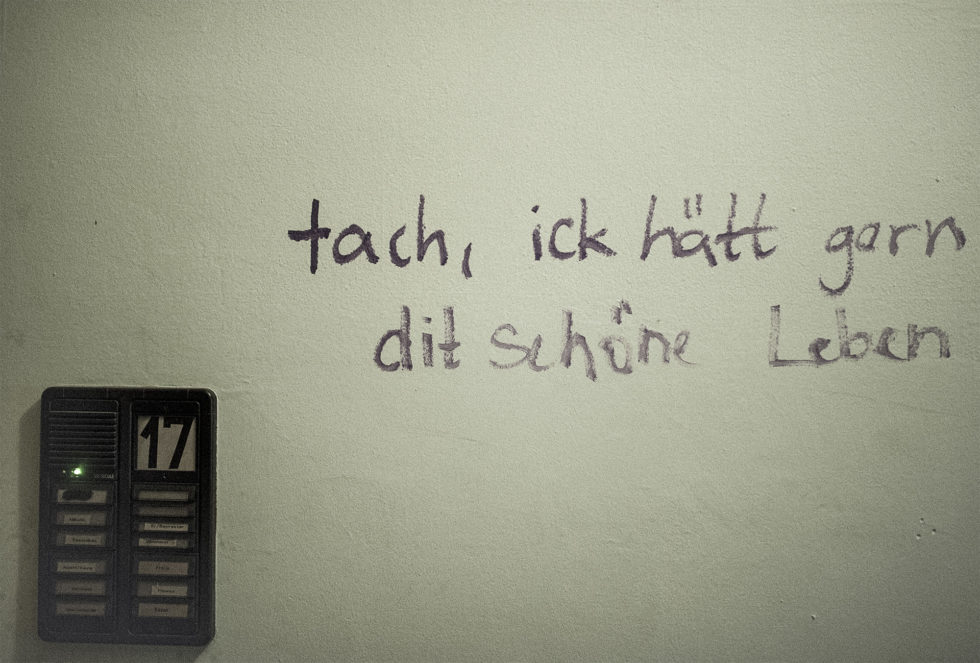

Wir konzentrieren uns für die paar Tage auf den Norden. Unser Hotel liegt ganz in der Nähe des Rathauses an der Karl-Marx-Strasse, dem Arbeitsplatz von Heinz Buschkowsky. Es ist kalt, die Trottoirs sind von einer dünnen, schmutzigen Schneeschicht bedeckt. Die Menschen eilen an uns vorbei. Es ist zu kalt, um sich ohne Grund draussen aufzuhalten. Auch wir flüchten in die Wärme.

Karl-Marx-Strasse, Boulevard Neuköllns

Im Karl-Marx-Grill, einer kleinen Döner-Bude, siehts gemütlich aus, und es hat noch einen freien Tisch. Der Döner ist billig, zwei Euro fünfzig, mit allem und scharf, der Mann hinter der Theke freundlich. Er heisst Sedat, ist türkischer Herkunft, 36 Jahre alt, in Deutschland aufgewachsen. Er findet, Buschkowsky übertreibe, «die Mehrheit von uns ist gut integriert». Buschkowsky wird später dazu sagen: «Wenn Sie sich um Verkehrssicherheit einer Strassenkreuzung kümmern müssen, zählen Sie da die Autos, die unfallfrei passiert haben oder werten Sie das Unfallgeschehen aus?»

An einem Tisch sitzen vier Männer im mittleren Alter, sie reden in einer uns fremden Sprache miteinander, vielleicht türkisch? Wir wissen es nicht. Am anderen Tisch sitzt ein alter Mann allein vor einer Flasche Bier und raucht. Sedat spendiert uns einen Tee, «mit ihm müsst ihr reden», und er deutet auf den alten Mann, «er ist ein Ur-Neuköllner». Doch der winkt ab, er will in Ruhe gelassen werden. Dass wir aus der Schweiz kommen, kommentiert er mit einem Kopfschütteln. Aber als wir gehen, ruft er uns «einen schönen Aufenthalt» hinterher.

Draussen ist es noch kälter, es dämmert bereits. Wir gehen die Karl-Marx-Strasse entlang. Diese Strasse soll laut Buschkowsky einmal der wichtigste Einkaufsboulevard des Bezirks gewesen sein, doch die alteingesessenen Geschäfte seien mangels Umsatz weggezogen. Sie ähnelt der Feldbergstrasse in Basel, nur ist sie viel länger und breiter. Läden mit staubigen Schaufenstern, hinter denen entweder elektronische Geräte aller Art oder üppig dekorierte Hochzeitskostüme ausgestellt sind, dazwischen Spiel- und Coiffeursalons und Billigmärkte für Haushaltwaren, Socken und Unterhosen.

Am Abend dann lernen wir ein anderes Neukölln kennen: Kreuzkölln, das Gebiet, das an Kreuzberg grenzt und das seit einiger Zeit von der Szene der Kreativen und Möchtegern-Kreativen erobert wird. Der Unterschied zu dem bisher Gesehenen ist augenfällig. In den Kneipen sitzen die Leute bei Kerzenlicht an Holztischen, essen Saisonales aus der gepflegten Küche und trinken Rotwein aus grossen Kelchgläsern. Vor den Eingängen der renovierten Häuser sind Velos geparkt.

Auch in anderen Teilen Neuköllns, wo die Mieten noch richtig günstig sind, würden sich, wie wir hören, junge Leute niederlassen, um dort zu wohnen und/oder um ein Geschäft aufzubauen. Allerdings gibt es zu dieser Entwicklung auch kritische Stimmen, und wie in Basel wird der Begriff Gentrifizierung dafür verwendet.

Bürgermeister Buschkowsky hingegen würde sich über eine neue Durchmischung der Bevölkerung in seinem Bezirk freuen. Umso enttäuschter ist er, dass viele dieser Hoffnungsträger wieder wegziehen, «wenn für ihre Kinder der Termin für die Einschulung naht». Dabei wäre Buschkowsky nichts lieber als eine heterogene Schülerschaft.

Doch die Realität sieht so aus: In Nord-Neukölln sind 87 Prozent aller Grundschüler (1. bis 6. Klasse) Einwandererkinder, in einigen Schulhäusern ist die 90-Prozent-Marke laut Buschkowsky weit überschritten. Die Lesekompetenz der Drittklässler in einer solchen Schule entspreche der einer 1. Klasse mit Kindern aus bildungsorientierten Schichten. «Wer einmal durch verschiedene Schulwelten unterschiedlicher sozialer Milieus gewandert ist, wird aufhören, davon zu fabulieren, es herrsche Chancengleichheit (…).»

Von der Problemschule zum Vorzeigemodell

Wir stehen vor der Rütli-Schule. Wir haben ein Treffen mit den Männern der Sicherheitsfirma RDS, die dort und an zehn weiteren «Brennpunkt»-Schulen Neuköllns als Wachschutz eingesetzt ist. Die Rütli-Schule machte 2006 in ganz Deutschland Schlagzeilen, weil die Lehrer sich mit einem «Brandbrief» an die Öffentlichkeit wandten und die Schliessung der Schule forderten. Sie schrieben von einem Klima der Gewalt und Aggression. Schüler würden Türen eintreten, Stühle aus den Fenstern werfen, Lehrer bedrohen. Ein Fressen für die Medien.

Die Presseleute seien mit Übertragungswagen und Wohnmobilen vor der Schule aufgefahren, die ganze Rütli-Strasse sei ein einziger Campingplatz gewesen, berichtet uns ein Anwohner. Der junge Taxifahrer, der uns hingefahren hat, war damals ein Rütli-Schüler. In den Medien sei wahnsinnig übertrieben worden, sagt er. Und die Presseleute hätten Schüler bestochen, damit die ihnen Gewaltszenen vorführten. Auch ihm seien 50 Euro geboten worden. «Aber ich hab da nicht mitgemacht.»

Die Rütli-Schule wurde nicht geschlossen, sondern umgebaut und neu konzipiert. Aus dem Zusammenschluss der Hauptschule mit einer Real- und einer Grundschule sowie zwei Kindergärten ist eine Gemeinschaftsschule inklusive Freizeiteinrichtungen entstanden – Campus Rütli, eine Tagesschule und ein Vorzeigemodell für das Vorhaben «Integration durch Bildung». Dennoch, auf den Wachschutz will man vorläufig nicht verzichten.

Es gehe darum, sagt der Einsatzleiter Masieh Jahn, für einen ungestörten Schulbetrieb zu sorgen – bei Konflikten einzuschreiten, Gewalt und Vandalismus zu verhindern, Fremde von der Schule fernzuhalten. Bei ihren Aufgaben müssen sich die Wachleute allerdings auf verbale Zurechtweisungen beschränken, kommen sie damit nicht weiter, rufen sie die Polizei. Doch die gröberen Vorfälle, sagt Jahn, «halten sich inzwischen in Grenzen». Offenbar hat allein die Präsenz der starken Männer eine gewisse Wirkung.

Mikroskopischer Blick auf den Islam

In Neukölln gibt es rund 20 Moscheen, 45 Prozent der Einwohner mit Migrationshintergrund sind muslimischen Glaubens. Eine Moschee ist bei unserem Hotel quasi um die Ecke; wie wir dann erfahren, ist es mehr als ein Gebetshaus. Die «Neuköllner Begegnungsstätte» (NBS), so die Bezeichnung des Zentrums, ist der Standort eines Vereins, dessen Aufgabe laut eigener Beschreibung das «Brückeschlagen zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den Migranten» ist. Im Programm des Vereins finden sich Kurse, Vorlesungen, Workshops, ein wöchentlicher Islam-Unterricht für Jugendliche und die täglichen Gebetszeiten.

Wir werden von Mohamed Sabri, Imam und erster Vorsitzender der NBS, empfangen. Er spricht ein gepflegtes Deutsch. 1989 kam er als politischer Flüchtling aus Tunesien nach Deutschland. Ja, sagt Sabri, es gebe Menschen, die Mühe hätten, sich in Deutschland zu integrieren. Und ja, es gebe auch Probleme mit der Gewalt. «Aber das ist ein Problem der Gesellschaft, nicht der Religion.»

Es gebe in gewissen Ländern kulturelle Elemente, die jedoch nichts mit dem islamischen Glauben zu tun hätten. Aber momentan richte man das Mikroskop auf den Islam. «Wo sonst weggeschaut wird, schaut man beim Moslem nicht weg, und jedes Verhalten von ihm wird dem Islam zugerechnet.» So findet Sabri, dass derzeit auf durchaus richtige Fragen viele falsche Antworten geliefert würden, «rassistische Antworten». «Integration heisst für mich, als Bürger zu dieser Gesellschaft zu gehören und meine Identität als Moslem nicht zu verlieren.»

Ex-Bulle macht Comedy und engagiert sich für die Jugend

Auf der Treppe zur U-Bahn-Station steht ein junger ausgezehrter Mann und bietet uns Tickets an. «Nein danke, wir haben eine 3-Tages-Karte.» Eine Frau tritt zu uns und sagt: «Sie müssen dem nicht Danke sagen, das sind gefälschte Karten.»

Unsere nächste Begegnung steht auf dem Programm: Murat Topal, 37, Vater Türke, Mutter Deutsche, in Neukölln aufgewachsen, ehemaliger Polizist und heute in Deutschland ein bekannter Comedy-Künstler. Ausserdem engagiert er sich gemeinsam mit früheren Polizeikollegen gegen Gewalt an Schulen. Letzteres ist für ihn «eine Herzensangelegenheit». Auch Topal wehrt sich gegen eine Pauschalverurteilung der Muslime.

Sein Vater, sagt er, sei als typischer Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, habe 30 Jahre lang an einem Giessereiofen malocht, sich nie etwas zuschulden kommen lassen. «Sein Glaube war ihm immer wichtig, er hat ihm Halt und Zuversicht gegeben.» Dass die Türken und Muslime so häufig im Zentrum der Diskussion um Probleme mit Einwanderern stünden, verletze seinen Vater sehr.

Werte und Moral, Respekt und Anstand

Schönreden will Murat Topal nicht – als ehemaliger Polizist kennt er die Gefühle, die einen überkommen, «wenn ein Drogendealer, der ausserdem noch Ali heisst, schon wieder aus dem Gefängnis spaziert, bevor du deinen Rapport fertig geschrieben hast». Oder wenn jugendliche Straftäter nur lachen, weil sie wissen, dass ihnen als Minderjährige keine harte Strafe droht.

«Aber ob ein Mensch Werte und Moral, Respekt und Anstand hochhält, ist weder eine Frage seiner Nationalität noch seiner Religion.» Diese Analyse sei zu kurz gegriffen, damit würden die Probleme nicht gelöst. Ausgrenzung führe erst recht in die Sackgasse. «Letztlich ist es doch immer das Elternhaus und das soziale Umfeld, die immer grösser werdende Kluft zwischen Arm und Reich.»

Topal hat sich in Fahrt geredet. «Man muss die Eltern härter in die Erziehungspflicht nehmen und den Kindern und Jugendlichen klarmachen, dass sie zu uns gehören und etwas aus ihrem Leben machen können, dass sie aber scheitern, wenn sie die Schule schwänzen, stehlen und sich prügeln.» Und wir können uns gut vorstellen, dass Murat Topal, dieser noch junge Mann mit dem freundlichen Gesicht und den gestählten Muskeln, die sich unter dem Rocky-Balboa-T-Shirt abzeichnen, jugendlichen Mackern Respekt abgewinnen kann.

Zu alt für den Arbeitsmarkt: Hartz IV

Inzwischen kennen wir uns schon recht gut aus auf den Strassen Neuköllns. Zielstrebig steuern wir erneut den Karl-Marx-Grill an. Wir werden wie Stammgäste begrüsst, Sedat serviert uns gleich einen Tee. Der alte Mann sitzt diesmal nicht allein vor seinem Bier, zwei ebenfalls in die Jahre gekommene Männer leisten ihm Gesellschaft. «Die kommen aus der Schweiz», klärt der Alte sie auf. Aber reden will er mit uns immer noch nicht. Dafür seine Kollegen, Hans und Heinzi.

Heinzi ist pensionierter Fotograf, wohnt gleich über dem Grill, zusammen mit seiner Frau. Den Fotoapparat trägt er meistens mit sich, voller Stolz zeigt er ihn meinem Kollegen. Der legt seine Kamera ebenfalls auf den Tisch, und schon sitzen da zwei Männer, die ihre Rohre – die Objektive natürlich – vergleichen.

Hans erzählt aus seinem Leben: Er ist Witwer, seine Frau ist vor ein paar Jahren an Krebs gestorben. Seinen Job als Maschinenmechaniker hat er verloren, 15 Jahre lang hatte er für die Firma gearbeitet, 2000 dann eine Rezession und er war eines der Sparopfer. Danach auf Montage. Sechs Jahre lang ging das, dann gabs keine Arbeit mehr für Hans. Er sei zu alt, habe man ihm überall gesagt. Er war damals 56.

Seither lebt er von Hartz IV: 378 Euro monatlich plus Miete für eine kleine Einzimmerwohnung. «Ja, nu bin ick hier jelandet», sagt Hans, lächelt und nimmt noch einen Schluck Bier. In zwei Jahren bekommt er Rente, da gibts dann ein bisschen mehr. Er freut sich drauf.

Ein beleidigter Mann, zwei tote Frauen

Es ist unser letzter Tag in Neukölln, in ein paar Stunden geht unser Flug nach Basel. Wir wollen im Hotel unser Gepäck abholen. Doch die Strasse, die dahin führt, ist von der Polizei abgesperrt. Innerhalb des gesperrten Strassenstücks stehen mehrere Polizeiwagen, Ambulanz, Polizisten in weissen Kapuzenanzügen, Presseleute drängen sich vor der Absperrung. Wir dazu.

Ein Mann, sagt der Polizeisprecher, habe in diesem Imbiss-Lokal zwei Frauen niedergeschossen, die eine sei sofort tot gewesen, die andere schwer verletzt. Den (mutmasslichen) Täter habe eine zufällig vorbeifahrende Streife festnehmen können. Es handle sich um einen zirka 45-jährigen Mann mit Migrationshintergrund.

Die zweite Frau, lesen wir anderntags in Presseberichten, ist in der Nacht ihren Verletzungen erlegen. Die Opfer waren zwei Schwestern, 33 und 38 Jahre alt. Die eine hatte vor Kurzem dem (mutmasslichen) Täter den Laufpass gegeben.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 01.02.13