Ein Vierjähriger zeichnet einen Mann mit einem Messer. Die Kindergärtnerin meldet das an die Behörden. In England zeigen sich die absurden Folgen der zunehmenden Überwachung von allem und jedem, das irgendwie mit Terror zu tun haben könnte.

Als Sonia Qassim* am 26. Januar 2016 von der Kinderkrippe nach Hause kam, war sie verwirrt und zutiefst beunruhigt. Ihr Sohn Abdul* war in Schwierigkeiten. In ernsten Schwierigkeiten: Die Behörden seien bereits offiziell informiert, hatte die Kindergärtnerin gesagt, eine Untersuchung würde folgen. Doch Sonia verstand noch immer nicht, was Abdul falsch gemacht hatte.

Nachdem sie ihren Sohn an jenem Nachmittag in der Krippe abgesetzt hatte, war sie von der Kindergärtnerin beiseite genommen worden. «Ich muss mit Ihnen über Ihren Sohn sprechen», sagte sie, in der Hand einen Stapel Dokumente, den sie Sonia vorlegte: «Er hat unangemessene Zeichnungen angefertigt.»

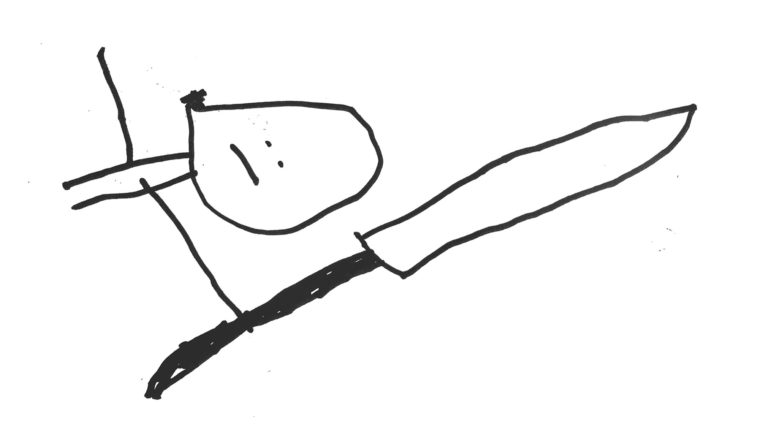

Sonia erkannte die Zeichnungen sofort. Die meisten stellten kaum mehr als eine Ansammlung von Strichen und Formen in verschiedenen Farben dar – Abdul ist vier Jahre alt. Aber auf einem Bild ist klar ein Mensch zu erkennen: Ein Strichmännlein, gezeichnet mit schwarzem Filzstift, mit einem unförmigen Kopf und zwei Punkten als Augen. Der Arm ist ein länglicher Strich, und dieser Strich hält ein Messer, das doppelt so gross ist wie der Mann.

Das sei schlichtweg nicht korrekt: «Akademische Studien über politische Gewalt und Terrorismus haben gezeigt, dass Ideologie nicht die Ursache von Terrorismus ist. Es gibt keine empirischen, wissenschaftlichen Belege, die zeigen, dass politische Gewalt, die von Gruppen wie Al-Qaida verübt wird, durch Ideologie bedingt ist.» Vielmehr diene die Ideologie dazu, Gewalt zu rechtfertigen, aber die Ursache sei in der Regel sozioökonomischer und politischer Natur.

Dies wird von Akademikern kaum bestritten, und auch Vertreter der Geheimdienste teilen diese Ansicht. Als die ehemalige Direktorin des britischen Inlandgeheimdienstes MI5, Eliza Manningham-Buller, 2010 vor dem Untersuchungsausschuss zum Irakkrieg aussagte, wurde sie gefragt, inwiefern der Konflikt die Gefahr des internationalen Terrorismus erhöht habe. «Erheblich», lautete ihre Antwort.

«Prevent» operiert im «vorkriminellen» Raum. Im Science-Fiction-Film «Minority Report» ist eine solche Methode der Verbrechensbekämpfung recht wirkungsvoll.

Doch die «Prevent»-Strategie beruht genau auf dieser falschen Annahme, nämlich dass gewaltsamer Jihadismus mit konservativen religiösen Ansichten oder mit anderweitigem «nicht-gewaltsamem Extremismus» anfängt und dann zu terroristischen Aktivitäten «eskaliert». Entsprechend soll der Kampf gegen Terrorismus damit beginnen, religiösen Konservatismus zu unterbinden. Gleichermassen werden gewisse politische Ansichten als ein Indiz für «extreme» Überzeugungen gelesen, deren Anhänger sich einer Entradikalisierungs-Kur unterziehen sollten.

«Prevent» operiert also im sogenannten «pre-criminal space», dem «vorkriminellen» Raum, in dem die Verbrechen noch nicht stattgefunden haben und lediglich Anzeichen erkennbar sein sollen, dass jemand möglicherweise in Zukunft einen Gewaltakt verübt. Im Science-Fiction-Film «Minority Report» ist eine solche Methode der Verbrechensbekämpfung recht wirkungsvoll, und zwar dank der Unterstützung von hellseherischen Mutanten. Doch selbst hier wird Tom Cruise zum Opfer einer Manipulation, die ihn in arge Schwierigkeiten bringt. Im realen Leben sind die Folgen dieses rechtlich fragwürdigen Ansatzes verheerend.

«Wir haben es hier nicht mit kriminellen Akten zu tun», sagt Kriminologe Sabir, «sondern mit legalen und legitimen Aktivitäten – Ausdruck von Dissens, Protest, Kritik der britischen Aussenpolitik –, die als Indikatoren benutzt werden, um festzustellen, wer ein künftiger Terrorist ist. Und das führt zur Kriminalisierung von vielen unschuldigen Menschen, die demokratische Aktivitäten ausüben.»

Bewaffnet mit einer nebulösen Definition von Extremismus, machen sich öffentliche Angestellte daran, radikal gesinnte Bürger ausfindig zu machen.

Auch das Royal College of Psychiatrists, der britische Verband der Psychiater, stellt die wissenschaftlichen Grundlagen der Anti-Terror-Strategie infrage: «Bislang sind keine Instrumente entwickelt worden, um auf zuverlässige Weise Leute zu identifizieren, die radikalisiert worden sind, radikalisiert zu werden drohen oder möglicherweise terroristische Akte ausführen werden», schreiben die Autoren eines Positionspapiers, welches das College im September veröffentlichte.

Ohne eine handfeste, wissenschaftlich belegte Theorie und bewaffnet lediglich mit dem Werkzeug einer überaus nebulösen Definition von Extremismus – «lautstarker oder aktiver Widerstand gegen grundlegende britische Werte», wie die Regierung formuliert –, machen sich also über eine halbe Million öffentliche Angestellte daran, radikal gesinnte Bürger ausfindig zu machen; Studenten, Schulkinder oder ältere Frauen, die wegen Rückenschmerzen den Arzt aufsuchen.

Ein 17-Jähriger wurde dem «Channel»-Programm gemeldet, weil er eine Spendensammlung für Palästina organisieren wollte. Ein achtjähriges Schulkind, das ein T-Shirt mit der Aufschrift «Abu Bakr Al-Siddique» trug – der Name des ersten Kalifs nach dem Tod Mohammeds –, wurde von einem Sozialarbeiter ausgefragt («Gehen Christen in die Hölle?»). Ein 16-jähriger Schüler, der in der Schulbibliothek ein Buch über Terrorismus ausleihen wollte, wurde vom Bibliothekar dem Rektor gemeldet, der wiederum den örtlichen «Prevent»-Beamten informierte.

«Prevent» bewirkt genau das Gegenteil von dem, was es erreichen sollte: Es bindet die Muslime nicht stärker in die Gesellschaft ein, sondern schliesst sie von ihr aus.

Das seien keine Ausnahmefälle, sagt Arzu Merali von der Menschenrechtsorganisation Islamic Human Rights Commission. «Das sind die Fälle, die es in die Medien schaffen, aber auch hinter den Kulissen findet man ein solches Ausmass der Lächerlichkeit. Es ist surreal.» Für die Organisation ist das «Prevent»-Programm Ausdruck der zunehmenden Islamophobie seitens der britischen Behörden: «Vor zehn Jahren hätte ich gesagt, dass sich Muslime in Grossbritannien im Belagerungszustand befinden. Heute ist es schlimmer. Heute wächst eine ganze Generation junger Menschen in einem Klima der Islamophobie auf, das sie für normal halten.»

So bewirkt «Prevent» genau das Gegenteil von dem, was es erreichen sollte: Es bindet die drei Millionen Muslime im Land nicht stärker in die Gesellschaft ein, sondern schliesst sie von ihr aus. Es gibt ihnen das Gefühl, unter Generalverdacht zu stehen.

Im Londoner Bezirk Tower Hamlets, wo die grösste muslimische Community in Grossbritannien lebt – von den rund 300’000 Einwohnern sind 45 Prozent Muslime – verabrede ich mich mit Ifhat Smith, deren 14-jähriger Sohn ebenfalls ins Visier der Anti-Terror-Behörden geraten ist. Er hatte im Französischunterricht das Wort «Öko-Terrorismus» benutzt und daraufhin Besuch von zwei Beamten erhalten. Sie fragten ihn, ob er zum IS gehöre.

«Zuvor war er so gern zur Schule gegangen, er hatte sich im Debattierclub engagiert und in Prüfungen gut abgeschnitten», erzählt Smith. Doch seit dem Vorfall sei er viel introvertierter geworden, verbringe viel Zeit allein in seinem Zimmer und sei nicht mehr so selbstbewusst wie vorher. «Er fragt mich immer wieder: ‹Wieso ich? Weshalb glaubte die Lehrerin, dass gerade ich den IS unterstützen würde?›», erzählt sie.

Die Öffentlichkeit agiert bei der «Prevent»-Strategie als omnipräsentes Abhörgerät des Staates.

Ihr Sohn konnte auf die Unterstützung seiner Mitschüler zählen – die meisten davon Nicht-Muslime –, und der Fall wurde von den Behörden nicht weiterverfolgt. Aber das Misstrauen sitzt tief, nicht nur bei Smiths Sohn, sondern auch bei seiner Familie. «Es hat uns paranoid gemacht», sagt Vater Kano, ein grossgewachsener Mann mit Ziegenbart und kurz geschorenen Haaren. «Wir sind viel vorsichtiger bei dem, was wir sagen – bei allem, was mit Islam zu tun hat. Wir wollen nicht einmal mehr Witze machen.» – «Es ist Selbstzensur», fügt seine Frau hinzu.

Die Öffentlichkeit agiert bei der «Prevent»-Strategie als omnipräsentes Abhörgerät des Staates. «Ungeachtet der Art und Weise, wie Informationen beschafft werden, werden sie zusammen mit geheimen Daten verarbeitet», sagt Kriminologe Sabir. Was ein Lehrer den «Prevent»-Beamten über einen Schüler erzählt, hat also den gleichen Stellenwert wie das Transkript eines abgehörten Telefongesprächs.

Das Innenministerium meint auf Anfrage, dass alle Meldungen registriert werden, die Polizei jedoch keine Angaben mache, wie lange eine Information in den Akten liegt. «Ein solches Gefühl der Überwachung führt zu Angst», meint Sabir. «Die Leute kontrollieren ihre Gedanken und Aussagen. Sie hüten sich, am Freitagabend in der Moschee ein Gespräch über den bewaffneten Kampf in Syrien zu führen, weil diese Information an den Staat weitergeleitet werden könnte – auch wenn sie keinerlei kriminellen Inhalt hat.»

Politische Überzeugungen müssen kaschiert werden, wenn sie als unpatriotisch interpretiert werden können. Und das braucht in Grossbritannien nicht viel.

Auf diese Weise werden die alltäglichsten Handlungen suspekt. Ruhab Farooq erzählt von einer Mutter, die Angst hat, wenn ihre Kinder beim Einkaufen die Zutaten eines Produkts prüfen und – falls es Alkohol oder Gelatine enthält – sagen: «Das können wir nicht essen, das ist ‹haram›.» – «Ich habe von vielen Eltern gehört, die ihre Kinder so zensieren und sie anhalten, ihre religiösen Ansichten für sich zu behalten», sagt Farooq. Auch politische Überzeugungen müssen kaschiert werden, wenn sie als unpatriotisch interpretiert werden können.

«Es ist durchaus möglich, dass ich die Regierung nicht mag und dennoch Britin bin», sagt Farooq. «Aber uns wird dieser Gegensatz verweigert. Patriotismus allein reicht nicht – wir müssen hurrapatriotisch sein. Wir müssen beweisen, dass wir britisch sind.» Wenn sie ihre Verwandten in Pakistan besuche, habe niemand das Gefühl, sie sei Pakistanerin. «Sobald ich in ein Flugzeug steige, merke ich, wie britisch ich bin – ich lästere etwa über Leute, die sich nicht in die Schlange stellen. Aber wie Tausende Muslime lebe ich in einer Gesellschaft, die von mir konstant verlangt, meine Britishness unter Beweis zu stellen.»

Unter Umständen kann «Prevent» dazu führen, dass Bürger in die Hände von Extremisten getrieben werden.

Die ständige Überwachung der muslimischen Minderheit führt zu einem Gefühl der Machtlosigkeit, zu Angst und Paranoia – und das kann gefährlich sein, sagt Kriminologe Sabir: «Die Marginalisierung und Exklusion führen zu Wut und machen es leichter, die Leute davon zu überzeugen, dass das gegenwärtige System nicht funktioniert und durch ein anderes ersetzt werden muss, wenn nötig mit Gewalt.» Unter Umständen kann also gerade dieses Programm dazu führen, dass Bürger in die Hände von Extremisten getrieben werden.

Genau diese Kritik erhob auch Maina Kiai, Uno-Sonderberichterstatter für das Recht auf Versammlungsfreiheit, nachdem er Grossbritannien im April besucht hatte: Indem Teile der Bevölkerung stigmatisiert würden, könne Extremismus gefördert anstatt verhindert werden, sagte Kiai.

Eine wachsende Zahl von Politikern, Interessengruppen und Experten in Grossbritannien schliesst sich dieser Einschätzung an – der Widerstand gegen die «Prevent»-Strategie nimmt laufend zu. Die Liberaldemokraten haben sich beim diesjährigen Parteitag für eine Abschaffung des Programms ausgesprochen, und der parteiübergreifende Parlamentsausschuss für Menschenrechte forderte die Regierung im Juli auf, «Prevent» zu überdenken. Im vergangenen Monat unterzeichneten 140 Akademikerinnen und Akademiker einen offenen Brief, in dem sie ebenfalls für eine Revision des Anti-Terror-Programms plädieren.

Sonia Qassim weiss noch immer nicht, ob der Gurken-Vorfall Konsequenzen haben wird für ihren Sohn. Sie ist vorsichtig geworden, sieht schnell Gefahr, wo es keine gibt. Einmal sagte ihr die Kindergärtnerin, dass Abdul gern tanze. «Ich dachte: Was bedeutet das?», erzählt Qassim. «Ist das ein Problem? Die Gurke bereitete mir so viele Schwierigkeiten, dass ich mich fragte, was für einen Strick sie mir aus einer Vorliebe fürs Tanzen drehen können.»

Sie fragte Ruhab Farooq, was die Kindergärtnerin damit wohl sagen wolle, und diese antwortete: «Wahrscheinlich will sie damit einfach sagen, dass er gerne tanzt.»

–

* Die Familie und die Sozialarbeiterin möchten anonym bleiben, deshalb wurden alle Namen geändert.