Die Aufweichung der Kriegsmaterial-Verordnung (KMV) sorgt für Krach in Bern. Dabei haben Bundesrat und Parlament die Kontrolle über Schweizer Waffenexporte längst verloren.

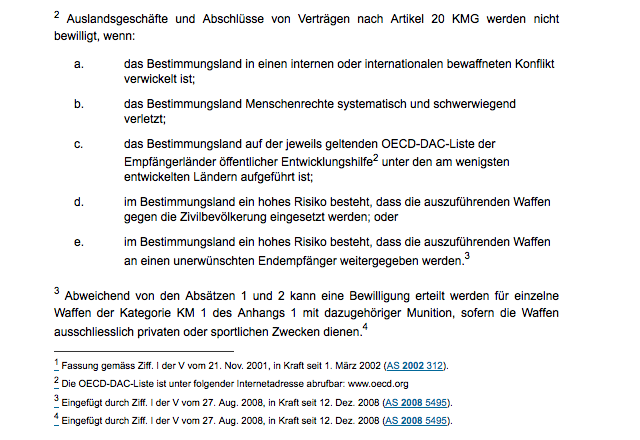

Das Kriegsmaterialgesetz (KMG) und die zugehörige Verordnung (KMV) sind eigentlich klar: Kriegsmaterial darf aus der Schweiz nicht in Spannungsgebiete exportiert und nicht an Staaten verkauft werden, welche Krieg führen – wörtlich auch in kein «Bestimmungsland, das Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzt».

Diesen letzten Passus in der Verordnung wollen der Bundesrat und die rechte Mehrheit in den Räten auf Druck der Schweizer Rüstungsindustrie nun mit folgendem Sprachkonstrukt aufweichen: Nicht geliefert werden dürfe, wenn «im Bestimmungsland ein hohes Risiko» bestehe, «dass das auszuführende Kriegsmaterial für die Begehung von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen eingesetzt» werde.

Begründung: Die Schweizer Regelungen seien weit restriktiver als jene für die Konkurrenz hiesiger Rüstungsfabrikanten im Ausland. Darum gehe es Ruag, Pilatus, Mowag und Konsorten immer schlechter. Das wirkte: Im September hat der Ständerat eine entsprechende Motion mit 26 zu 14 Stimmen schon klar akzeptiert. Jetzt kommt das Geschäft in den Nationalrat. Und nachdem die CVP nun auch zustimmen und in leichteren Fällen Waffen an systematische Menschenrechtsverletzer liefern will, dürfte die Sache beschlossen sein.

Zahlenakrobatik und falsche Argumente

Doch schon in der September-Debatte hatte die SP-Ständerätin Geraldine Savary (VD) nachgewiesen, dass die da breit beklagte «schlechte Lage» der Schweizer Rüstungsindustrie kaum viel mit deren Benachteiligung durch die «restriktive Verordnung» zu tun habe: Im letzten Jahr seien in FDP-Bundesrat Schneider Ammans Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) insgesamt 2399 Gesuche für Rüstungsexport eingegangen, berichtete sie. Davon seien 2396 bewilligt, und nur gerade 3 abgelehnt worden – mit einem Streitwert von insgesamt 600 000 Franken.

Die neuste «SonntagsZeitung (SZ)» hat zudem enthüllt: Das mit Statistiken aus dem Seco untermalte Wehklagen im Ständerat über rückläufige Waffenexporte waren in Tat und Wahrheit reine Ammenmärchen: Seit 2010 ist der Geldwert der Schweizer Rüstungsexporte nicht etwa geschrumpft, sondern im Gegenteil auf fast das Vierfache hochgeschossen. Von insgesamt 839 Millionen Franken im Jahr 2010 auf 3,1 Milliarden letztes Jahr. Der Grund für diese Täuschung: Das Seco hatte bisher in seiner Statistik nur «im Gefecht einsetzbare» Rüstungsgüter aufgeführt. Und auch da ist die Tendenz zwar schwankend aber doch eher ansteigend: Von 398 Millionen 2006 auf 700 Millionen 2012.

Funkgeräte und Drohnen ausgeklammert

Erst auf massiven Druck der SZ-Redaktion musste Schneider-Ammans Amt für die Kontrolle der Rüstungsausfuhr nun erstmals auch die Export-Werte für «besondere militärische Güter», wie etwa Funkgeräte, Überwachungselektronik und Aufklärungsdrohnen oder Trainingsflugzeuge bekannt geben. Und siehe da: Die Schweizer Rüstungsfabrikanten sind nicht am darben, sondern geradezu am boomen. Allein diese bisher geheim gehaltenen Exporte schlugen sich 2011 mit Aufträgen für satte 1,1 Milliarden und letztes Jahr gar für 2,4 Milliarden in ihren Büchern nieder.

Sogenannte «Dual-Use-Güter» wie Baumaschinen oder zivil und militärisch nutzbare Transportmittel sind da erst recht noch nicht mit eingerechnet. Das Seco begründet den heimlichen Boom mit «einzelnen Geschäften». Etwa mit einem Kontrakt für Schweizer Trainingsflugzeugen für die Luftwaffe Saudiarbiens. Die Kontroll-Funktionäre betonten zudem, solche Güter unterstünden nicht dem Kriegsmaterialgesetz, sondern dem «Güterkontrollgesetz (GKG)».

Statt Gesetz und Recht…

All diese Regelungen enthalten nun aber so oder so derlei viele Ausnahmen, dass sie eigentlich unwirksam sind: So darf von der Schweiz aus Kriegsgerät in ein kriegführendes Land jederzeit geliefert werden, wenn dessen Generäle für ihren Krieg eine Bewilligung des UNO-Sicherheitsrates haben. Darum zählen etwa die dauernd offen und verdeckt Kriege führenden USA zu den wichtigsten Rüstungsabnehmern der Schweizer Industrie.

Geliefert wird oft auch um drei Ecken: Ein indirekter Handel mit Schützenpanzern für die irakische Armee flog 2005 auf – und musste gestoppt werden. Schwere Geschütze M109 vom Kaliber 15,5 cm gelangten kurz darauf aus der Schweiz indirekt nach Nordafrika. Und jetzt verursachen Tausende von Schweizer Handgranaten im Syrischen Bürgerkrieg Tote und Verwundete.

…Willkür und Machtpolitik

Umgekehrt verhängt Bern unverständliche bis absurde Exportverbote, wie etwa kürzlich gegen ein Schweizer Unternehmen, das einer chinesischen Firma Seilbahnen für ein Skigebiet in Nordkorea liefern wollte. Es habe sich wohl um einen «Kampf-Skilift» gehandelt, witzelten Nationalräte am Rand der Session. Kein Skilift also für den Unrechtsstaat Nordkorea. Dafür aber Flugzeuge für die Luftwaffe und vielleicht bald schon Schützenpanzer für die Bodentruppen des Unrechtsstaates Saudi Arabien, der die Frauen systematisch unterdrückt – und erst kürzlich im Auftrag und mit dem Segen der USA den Volksaufstand im benachbarten Bahrain blutig niedergeschlagen hat.

Über derlei Widersprüche und Willkür wundert sich nur, wer die Details und Hintergründe der Waffenexport-Kontrolle nicht kennt. In seiner Botschaft zur Initiative «für ein Verbot von Kriegsmaterialexporten» hat der Bundesrat 2008 verklausuliert dargelegt, was dabei viel wichtiger ist als Schweizer Gesetze und Verordnungen:

• «Zwangsmassnahmen nach dem Embargogesetz»

• «internationale Abkommen oder völkerrechtlich nicht verbindliche, aber von der Schweiz unterstützte Kontrollmassnahmen»

• und «die wichtigsten Handelspatner der Schweiz»

Am Gängelband der USA und der UNO

Das «Embargogesetz» ist eigentlich kein richtiges Gesetz: Es besagt vor allem, dass die Bundesrat alles übernehmen und «durchsetzen» soll, was der UNO-Sicherheitsrat an Zwangsmassnahmen gegen Länder beschliesst, die den Unmut der Grossmächte erweckt haben, oder nicht nach deren Pfeifen tanzen wollen.

Die «wichtigsten Handelspartner» sind darin auch explizit erwähnt. Es handelt sich dabei vorab um die USA, die ihre Boykotte gegen kleinere Länder und sogar auch gegen Einzelpersonen (auf «schwarzen Listen») möglichst durch den Sicherheitsrat absegnen und damit allgemeinverbindlich erklären lassen.

Und bei den Rüstungsgütern meint die bundesrätliche Formulierung «internationale Abkommen für Kontrollmassnahmen» vor allem die «Vereinbarung von Wassenaar». Ihr gehören vorab die meisten Nato-Staaten und die «Partner» des Nordatlantikpaktes an. Zudem auch etwa Australien, Japan oder Brasilien. Und die Schweiz.

In dieser Staatengruppe geben ebenfalls die USA den Ton an – und setzen Zwangsmassnahmen und Boykotte in ihrem Interesse durch. Wie das funktioniert, hat die Schweiz im Banken-Streit erlebt: Entweder ihr macht mit, oder wir boykottieren euch auch gleich!

Export-Verbot klar abgelehnt

Angesichts all dieser entscheidenden externen Machtfaktoren ist ein abgeänderte Formulierung im Schweizer Recht weitgehend unerheblich. Dies brachte Fachleute wiederholt zum Schluss, für die neutrale Schweiz liege die einzige Lösung dieser unguten Situation in einem generellen Exportverbot für Kriegsmaterial. So auch vor vier Jahren. Doch die entsprechende Initiative wurde 2009 an der Urne mit 68 Nein- zu nur 32 Prozent Ja-Stimmen klar verworfen.