Hat Präsident Barack Obama gehalten was er vor vier Jahren versprochen hat? Hier klagt eine enttäuschte Stimme. Eine unter vielen.

«Häschen», erwidert meine Freundin K. Wir stehen vor einer schweren, verschlossenen, Holztür an einer Strassenecke im Tenderloin Quartier von San Francisco. Die Türsteherin, die eben nach dem Codewort gefragt hat, lächelt konspirativ, öffnet die Tür und bittet uns herein. Ich sehe nur schwarz, bis sich meine Augen an das trübe Licht gewöhnen. Wir sind im «Burban and Branch», eine Cocktailbar, die einer illegalen Flüsterkneipe der Prohibition-Ära detailgetreu nachgebaut ist. Es kommt mir vor wie Disneyland für Ausgehlustige, nur trägt hier niemand Mickey-Mouse-Ohren.

Die Bar besteht aus zahlreichen Separées. Darin sitzen flüsternde Menschen vor Cocktails. Wir vier stecken ebenfalls die Köpfe zusammen, und schon nach der zweiten Runde sprechen wir über US-Politik. Viele Amerikaner behaupten, dass sie untereinander kaum über Politik und Religion diskutieren. Das sei zu persönlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie mit mir als Ausländerin noch so gerne und immer wieder ihre politische Meinung offen legen. Oft fallen dann alle Hüllen, und sie plaudern ungehalten darauf los.

Wie auch an diesem Abend nach dem dritten Cocktail. Mein Freund D, dessen Name hier auf seinen ausdrücklichen Wunsch nicht abgedruckt wird, raunt zu laut in die Runde:«Obama, he’s the Black Bush». Stille. Seine Frau K blickt etwas beschämt vor sich hin. D geniesst die Situation sichtlich und nimmt einen Schluck von seinem Americano. Ohne unsere Nachfrage räuspert er sich, schaut uns alle einzeln mit glasigem Blick an und setzt zu einem Plädoyer an: «Was Obama heute den Kragen kosten könnte, war vor vier Jahren sein grösser Triumph: die ökonomische Lage in den USA. Nach acht zermürbenden Jahren George W. Bush war es eine Wohltat, diesem gut aussehenden, eloquenten Mann zuzuhören. Er half uns, daran zu glauben, dass diese krisengeschüttelte Nation im Grunde genommen kompetent und stark ist.»

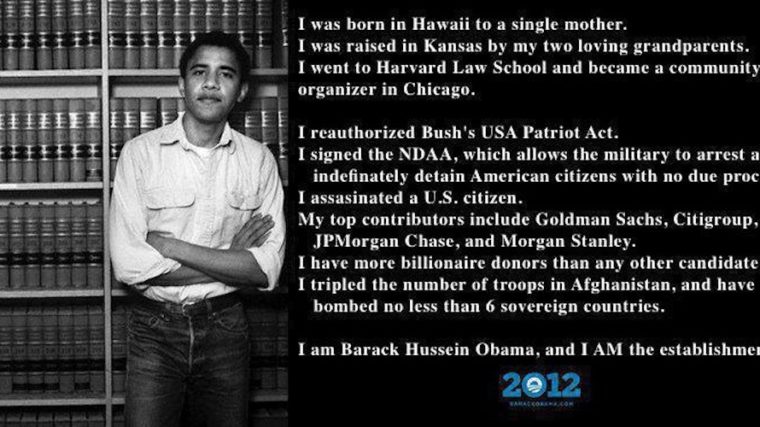

Hier folgt nun eine Liste mit Obamas wichtigsten politischen Versprechen von damals: Guantanamo schliessen, Truppen aus Afghanistan abziehen, mehr Transparenz in politischen Abläufen, Reform des Bankensystems, höhere Steuern für die Reichen und Steuererleichterung für die Mittelklasse, einen Hund für seine Töchter etc.

D verzieht das Gesicht zu einer undefinierbaren Fratze: «Den Hund für seine Töchter, ja, den hat er gekauft! Von seinen politischen Taten bin ich nur enttäuscht. Sie sind nichts als eine Weiterführung der Bush-Ära. Ich kann nicht glauben, dass er die Truppen in Afghanistan aufgestockt hat. Und es traf mich wie ein Schlag ins Gesicht als er das NDAA Agreement (der National Defense Authorization Act gibt dem Präsidenten das Recht, Terrorverdächtige, auch US Bürgerinnen, im In – und Ausland festzunehmen und festzuhalten. Die Verdächtigen werden vor geheimen militärischen Gerichten angeklagt und unterstehen nicht mehr dem regulären US Gesetz) unterschrieben hat. Imagine!»

Mein Freund D steht nicht alleine da mit seiner grossen Enttäuschung gegenüber dem Hoffnungsträger Obama. Insbesondere die demokratische obere Mittelklasse, die überdurchschnittlich hohe Steuern zahlt (Ds Einkommen bewegt sich zwischen 150 000 und 300 000 Dollar), lässt heute kaum ein gutes Haar am Präsidenten. Aber im selben Atemzug schiebt D nach: «Letztendlich sind die politischen Fehlentscheide nicht Obama selbst zuzuschreiben.Die Tea Party ist an allem Schuld und die Tatsache, dass viele Menschen einem Schwarzen keine Erfolge gönnen.»

Etwas erleichtert bin ich schon, dass Ds demokratischer Kampfgeist wieder auflodert. Er führt aus, dass der Umgang mit einem Präsidenten zum Beispiel noch nie so unhöflich und respektlos war wie in den letzten vier Jahren. Vieles führt er auf Rassismus zurück: Der republikanische Präsidentschaftskandidat Newt Gingrich beispielsweise habe Obama mehrmals als «The Foodstamp President», also als Präsident der Sozialhilfeempfänger, beschimpft. Rechte Obamagegner benutzten ein Plakat, auf dem der Präsident wie Joker im Batman Film geschminkt ist. Das sei ebenfalls eine rassistische Anspielung auf die Schauspieler, die sich damals für die Minstrell Shows schwarz geschminkt hätten, erklärt D.

Filibusterei im Parlament sei noch nie so schamlos und häufig betrieben worden wie während Obamas Präsidentschaft. Und ob ich mich an die Körpersprache von Jan Brewer, der Gouverneurin von Arizona, erinnere: Sie schüttelte bei einem Empfang in Arizona Obama enerviert ihren gestreckten Zeigefinger unter die Nase. Solche Unflätigkeiten seien klar auf Obamas Hautfarbe zurückzuführen, meint D.

Mittlerweile hat sich D in Rage geredet. Und wir drei andern werden zu Zuhörern degradiert. Er habe den Präsidenten die Tage wieder reden hören. Der alte Obama komme langsam wieder zurück. «I think he will pull it off in November – Ich glaube, er wird im November das Rennen machen.» Hier hält D inne und blickt mit schweren Augen in die Runde, zu betrunken, um in seiner Aussage einen Widerspruch zu erkennen.