Whitney Houstons Karriere dauerte knapp 30 Jahre. Eine amerikanische Studie belegt, wie in dieser Zeitspanne der Narzissmus in Songtexten markant zugenommen hat. Das Wir-Gefühl ist ein Auslaufmodell im Pop.

Erinnern Sie sich noch an die Dürrekrise 2011 in Westafrika? Vier Millionen Kinder litten an Hunger, Zehntausende starben. Das Hilfswerk Unicef machte mobil. Falls Ihnen dies entfallen oder gar ganz entgangen sein sollte: Sie sind nicht allein.

Ganz anders 1984/1985. Auch damals gab es eine grosse Hungersnot in Ländern wie Äthiopien. Im Unterschied zu 2011 rüttelten Medienberichte die Welt auf – und nicht zuletzt die Weltstars. Zuerst mobilisierte der Ire Bob Geldof britische Popmusiker und lancierte eine grosse Solidaritäts- und Hilfsaktion (Band Aid). Kurz darauf trommelten auf der anderen Seite des Atlantiks die Musiker Lionel Richie, Michael Jackson und Quincy Jones Gleichgesinnte zusammen: Unter dem Projektnamen «USA for Africa» deponierten zahlreiche Popgrössen einen Teil ihres Egos vor der Studiotür und nahmen die kitschige, aber überaus massenwirksame Hymne «We are the world» auf. Dieses klanggewordene Gemeinschaftsgefühl, diese Solidarität im Popformat, wurde zum Welthit. Dies- und jenseits des Atlantiks sammelten Menschen Millionen von Dollars für Afrika, die Bilder der humanitären Katastrophe brannten sich in unsere Köpfe ein.

88 621 Wörter analysiert

Warum gab es 2011 keine vergleichbare Aktion? Weil das Mitgefühl der Popstars abgenommen hat, weil sie sich selbst viel näher sind. Diese Erkenntnis geht zumindest aus einer Studie hervor, die 2011 von den drei amerikanischen Universitäten Kentucky, San Diego und Georgia veröffentlicht worden ist. Sie führt vor Augen, wie Narzissmus, Egoismus und Aggressivität in Liedtexten zugenommen haben.

Vier Wissenschaftler haben unter der Leitung des Psychologieprofessors Nathan DeWall die Linguistik kommerziell erfolgreicher Songs zwischen 1980 und 2007 analysiert. Dafür pickten sie aus den Bestenlisten der Billboardcharts jeweils die zehn erfolgreichsten Pophits heraus, fütterten ein Computerprogramm mit deren Liedtexten und filterten Wörter, die für bestimmte Gefühlszustände und inhaltliche Ausrichtungen stehen.

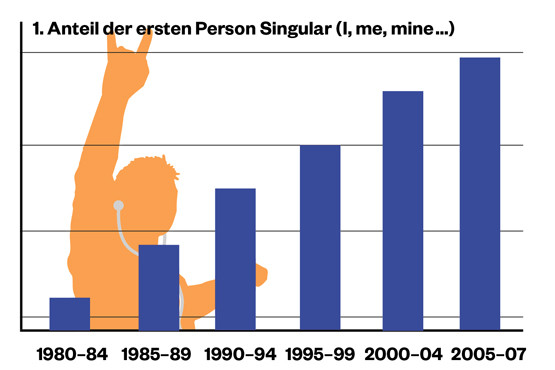

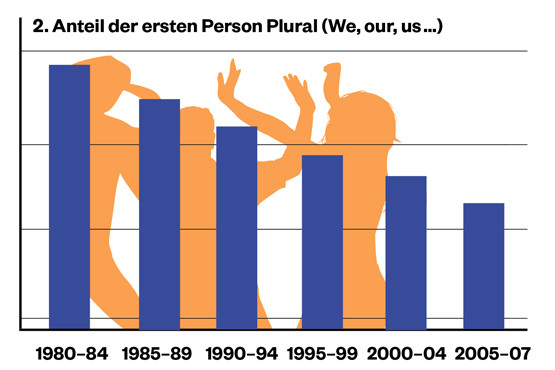

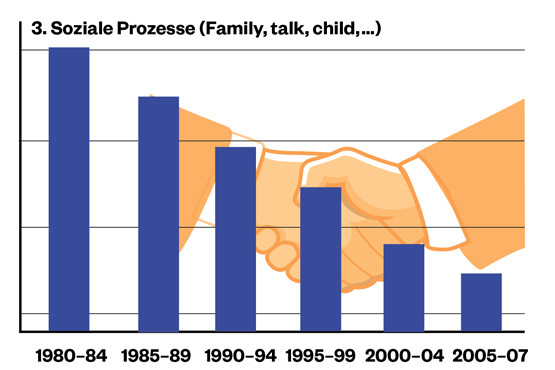

Insgesamt überprüften die Wissenschaftler auf diese Weise 88 621 Wörter. Dabei stellten sie fest, dass die Verwendung der ersten Person Singular («ich») in dieser fast drei Jahrzehnte umfassenden Zeitspanne deutlich zugenommen, die erste Person Plural («wir») zeitgleich abgenommen hat. Diese Verlagerung zur Selbstfokussierung bestätigt die These der Wissenschaftler, dass die amerikanische Gesellschaft in den letzten 30 Jahren zunehmend narzisstischer, ich-bezogener, geworden ist.

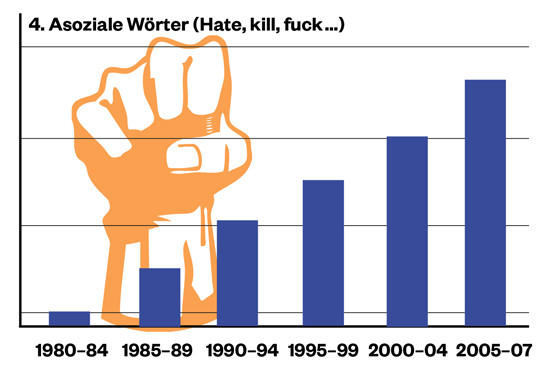

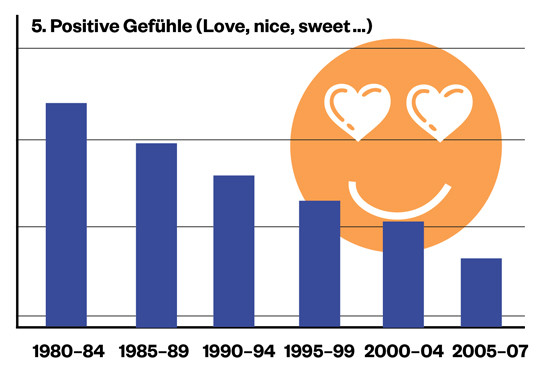

Ebenfalls stellten sie fest, dass positive Gefühlsäusserungen kontinuierlich abgenommen haben. Dagegen nahm die Anzahl «asozialer» Begriffe (Wörter für Hass, Gewalt, Drohungen, Flüche) kontinuierlich zu – der Gangsterrap lässt grüssen.

Weniger Bands, mehr Solokünstler

Natürlich sind solche Pauschalbetrachtungen mit Vorsicht zu geniessen. Die Studie hat denn auch ihre Schwachpunkte – so stützt sie sich zum Beispiel auf Wörter, lässt aber die Tonalität und den grösseren Kontext ausser Acht. Wenn jemand ein Lied lang von sich selbst singt, könnte das durchaus selbstironisch gemeint sein. Nur hätte dies das Computerprogramm nicht erkannt.

Im Grossen und Ganzen scheinen die Kernerkenntnisse der Studie aber glaubwürdig, bestätigen sie doch unsere subjektiven Eindrücke. Das gemeinsame «Wir» ist ein Auslaufmodell im Mainstream-Pop. Das äussert sich nicht nur in den Liedtexten, auch bei den gefragten Künstlern: Bis tief in die 80er-Jahre hinein waren Bands und Musikerkollektive viel gehörte Gäste in den Hitparaden. Das hat sich massiv verändert: In jüngerer Zeit werden die Charts von Solokünstlern dominiert – und von Solokünstlerinnen: Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Mariah Carey – die Liste wird mit jedem Jahr länger.

Strahlende Selbstinszenierung

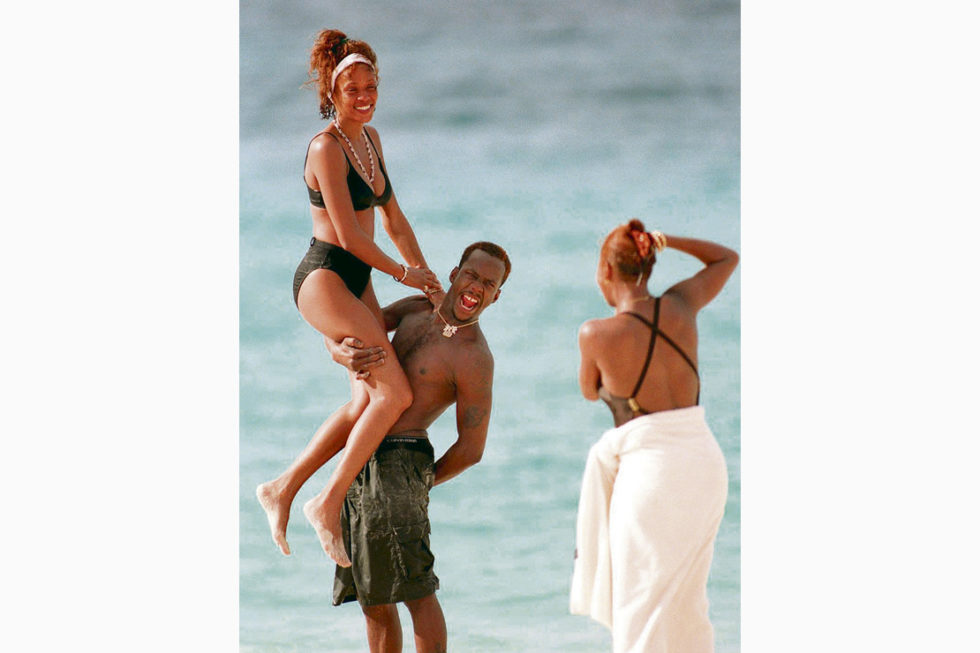

Ein früheres Beispiel für den Siegeszug von Solokünstlerinnen sowie für den Narzissmus im Mainstream-Pop lieferte die kürzlich verstorbene Sängerin Whitney Houston. Sie eroberte ein Jahr nach «We are the world» mit dem Lied «The greatest love of all», einer Coverversion, die Spitze der US-Charts. In dieser Ballade sang sie eindringlich: «The greatest love of all is happening to me / I found the greatest love of all inside of me.»

Nun mag es sein, dass Whitney Houston dieser Text gefiel, weil sie ihm eine spirituelle Note abgewinnen konnte – immerhin wuchs sie religiös auf, umgeben von Gospel- und Soulmusik. Dass sie die grösste Liebe bei sich selbst fand, diese Aussage deuten die Forscher aber auch als Indiz für ihren Narzissmus. In Kombination mit ihrer makellosen Schönheit, ihrer farbenblinden Musik (wie der renommierte Kulturkritiker Nelson George schrieb) und ihrer strahlenden Selbstinszenierung kann man dies nachvollziehen.

Whitney Houston verkörperte ab Mitte der 80er-Jahre ein neues Schönheitsideal in der Popmusik, mit einem divenhaften Sendungsbewusstsein, dem fortan zahlreiche US-Sängerinnen nacheiferten – und das in Casting-Shows, diesen Hoffnungsanstalten narzisstisch veranlagter Jugendlicher, bis heute kopiert wird. Auch Bobby Brown, der Sänger, mit dem sie fast 15 Jahre verheiratet war, hat die Studie beeinflusst: als Beispiel für einen Macker, der 1989 in seinem Nummer-1-Hit «My prerogative» (Mein Vorrecht) betonte, dass er auf die Meinungen und Urteile anderer pfeife.

Talentfreie Püppchen

Seinen vorläufigen Höhepunkt erreichten Eitelkeit und Narzissmus im US-amerikanischen Pop in den Nuller-Jahren, als musikalisch talentfreie Püppchen ihr eigenes Nichts zum Lifestyle deklarierten und zeitweise auch darüber sangen: Die It-Girls Jessica Simpson («All the cameras, come out, for a public affair») und Paris Hilton («Baby I’m perfect for you») schufen aus nichts ein Produkt zu ihrem Vorteil, das bei Medien und Teenagern auf Interesse stiess – und zeigten damit eine neue Dimension in Sachen Selbstbezogenheit im Pop auf.

Könnten Sie sich vorstellen, dass Hilton und Simpson gemeinsam und überzeugend «Give peace a chance» singen? Ein «Bed-in» traute man ihnen schon eher zu, aber nicht für den Weltfrieden.

Doch bis in die Zeit der Hippie-Hymnen reicht die Studie gar nicht erst zurück. Die amerikanischen Wissenschaftler erinnern stattdessen an die positive Grundstimmung der frühen 80er-Jahre, als Kool & The Gang «Let’s celebrate and have a good time!» ausriefen, als Paul McCartney und Stevie Wonder in «Ebony & ivory» multikulturelle Harmonie predigten. In den Charts der Gegenwart dagegen, die als Psychogramm der Teenie-Generation verstanden werden kann, drehen sich Popsongs oft um eine bestimmte Person: den Interpreten, die Interpretin.

«Wir sind die Welt» – diese grosse kollektive Geste des Mitgefühls wird im Pop-Mainstream vermutlich erst dann ein Comeback feiern, wenn sie sich in Sachen Marketing für die einzelnen Protagonisten genügend auszahlt.

Quellen

Tuning in to Psychological Change: Linguistic Markers of Psychological Traits and Emotions Over Time in Popular U.S. Song Lyrics

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 17.02.12