Unser 60. Wochengedicht holt ein Stück Strasse in die Sprache. «Später im Regen» erzählt von ihrer Geschichte, die dem Auge der Digitalkamera verborgen bleibt.

Stühle stehen auf der Strasse. Warum

erzähle ich noch? Inzwischen erkennt man

die Umgebung nicht wieder, obschon

sich wenig verändert hat. Oder man traut

seinen Augen nicht mehr; es gibt ja

den digitalen Gegenbeweis. Bekannte Gesichter

sind auch nicht mehr da, aber jeder hat

jeden schon mal gesehen; teilnehmen

können alle. Im Hintergrund, wenn es

das Photo ist, sieht die Strasse

fast leer aus, und ich kann nicht

sagen, ob es dieselbe Strasse noch ist.

Der Ort, an den der Blick fällt, ist äusserst sparsam beschrieben. Es gibt da Stühle und es gibt eine Strasse, auf der die Stühle stehen. Zum Ort gehören auch Menschen, «bekannte Gesichter», Einheimische wohl, die inzwischen aber nicht mehr anwesend sind. Überhaupt hat sich einiges verändert. Eine Szene hat aufgehört, eine andere hat begonnen.

Fast wichtiger als die Örtlichkeit ist dem Gedicht der Zeitsprung von einem Vorher zum Jetzt. Zahlreiche Zeitadverbien nehmen Bezug auf die Zeitspanne, in welcher sich die Veränderungen vollzogen haben: «inzwischen», «nicht wieder», «nicht mehr». Was anders geworden ist, teilt das Gedicht nicht mit, und auch über die Länge der vergangenen Zeit äussert es sich nicht. Der Titel spricht davon, dass inzwischen Regen eingesetzt hat. Allem Anschein nach steht der Dichter vor einem Strassencafé, das vor kurzem noch belebt war, bevor die Menschen vom Regen vertrieben wurden.

War es ein Gewitter? Der Szenenwechsel muss heftig gewesen sein. «Inzwischen erkennt man / die Umgebung nicht mehr», hält das Gedicht fest, und: «man traut seinen Augen nicht mehr». Die Veränderungen machen den Beobachtenden betroffen, gerade so, als wäre er Zeuge eines Gewaltakts geworden. Von einem Erdbeben oder einem Attentat, das den Platz geleert hat, ist aber nicht die Rede. Etwas anderes muss es sein, was den Dichter beschäftigt. Es hängt weniger mit dem zusammen, was er sieht, als mit dem, was nicht mehr da ist.

Der erinnernde Blick

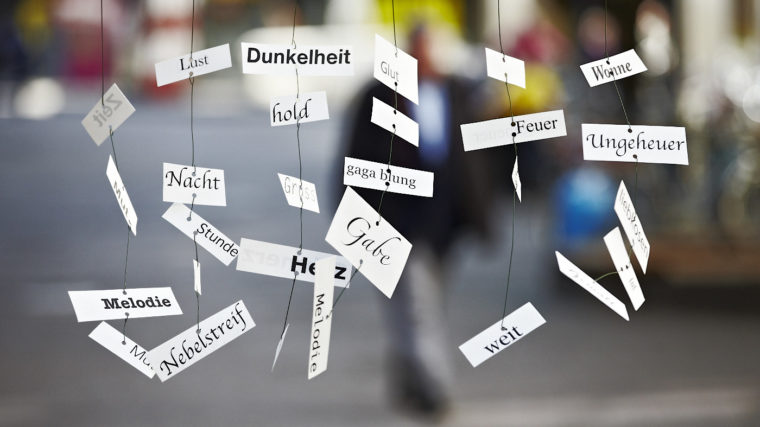

In jede der drei Strophen ist eine Bemerkung eingeflochten, die sich auf das Wiedergeben von Erfahrenem oder Gesehenem bezieht. Ein Grundzweifel durchzieht das Gedicht, der sich schon im zweiten Satz äussert: «Warum / erzähle ich noch?» Es klingt wie eine Fortsetzung dieser Frage, wenn es drei Zeilen später heisst: «es gibt ja / den digitalen Gegenbeweis.» Der Dichter fürchtet um das Gewicht seiner Worte in einer Zeit, wo diese von jedem Schnappschuss aus einer Digitalkamera in Zweifel gezogen werden können.

In der dritten Strophe bringt er ein Foto ins Spiel, das seine Verunsicherung noch vertieft, wohl eine Aufnahme, auf der die Strasse zu sehen ist, wie sie vor Jahren war, ein Foto von früher. Der Dichter steht an einem Ort, der sich über die Jahre so verändert hat, dass «die Umgebung nicht wieder» zu erkennen ist. Er verteidigt seine Erinnerung gegen das, was er hier erblickt – dagegen, dass die Bilder, welche die Gegenwart bereithält, sich an die Stelle seiner Eindrücke von damals setzen. Kann er, soll er mit seinem Schreiben den Kampf gegen die Übermacht des Visuellen aufnehmen? Mit seinen unbelegbaren Erinnerungen die Eindeutigkeit des Bildes in Zweifel ziehen?

Die Fragen überfallen ihn «später im Regen», vermutlich hat er den Ort, an dem sich jetzt ein Strassencafé befindet, bereits verlassen. Das Gedicht als Ganzes stellt die Antwort dar. Es holt das Stück Strasse mit den Stühlen in die Sprache – weniger um eine Beschreibung davon zu liefern als von dem zu erzählen, was die unverhoffte Konfrontation zwischen dem Heute und dem Damals auslösen kann. Es redet nicht von der Strasse. Es redet von ihrer Geschichte, die dem Auge der Digitalkamera verborgen bleibt.

Der Dichter, Hörspielautor und Erzähler Jürgen Becker wurde 1932 in Köln geboren. Nach einem abgebrochenen Germanistikstudium arbeitete er im Rundfunk (von 1974 bis 1993 als Leiter der Hörspielabteilung im Deutschlandfunk), als Verlagslektor bei Rowohlt und als Leiter des Suhrkamp-Theaterverlags. Er lebt in der Nähe von Köln, in Odenthal im Bergischen Land. Über ein Dutzend Lyrikbände sind von ihm erschienen. Das Gedicht stammt aus dem jüngsten, «Scheunen im Gelände», mit Collagen seiner Frau, der Künstlerin Rango Bohne, und einem Nachwort von Michael Krüger, erschienen im Münchner Lyrik Kabinett 2012.