Christoph Meier kommt direkt von der Chefarzt-Visite zum Interview. Der ärztliche Direktor des Unispitals Basel hat den ganzen Tag Termine – an manchen Tagen bis 23 Uhr. Am Tag zuvor leitete er an der Spitalstrasse ein Symposium mit internationalen Gästen. Thema: Value Based Health Care – was so viel heisst wie nutzenorientierte Gesundheitsversorgung.

In den USA ist die nutzenorientierte Gesundheitsversorgung gerade heiss im Trend. In der Schweiz interessiert sich kaum jemand dafür – ausser Meier. Der 56-jährige Basler hält Vorträge zum Thema und wird an internationale Konferenzen eingeladen.

Als er 2016 ans Unispital kam, warnte er seine Chefs, was er vorhabe, sei «oft nicht geschäftsfördernd». Denn die nutzenorientierte Gesundheitsversorgung zielt nicht darauf ab, die Fallzahlen zu erhöhen. Im besten Fall sinkt die Zahl der Behandlungen – zum Wohl der Patientinnen und Patienten.

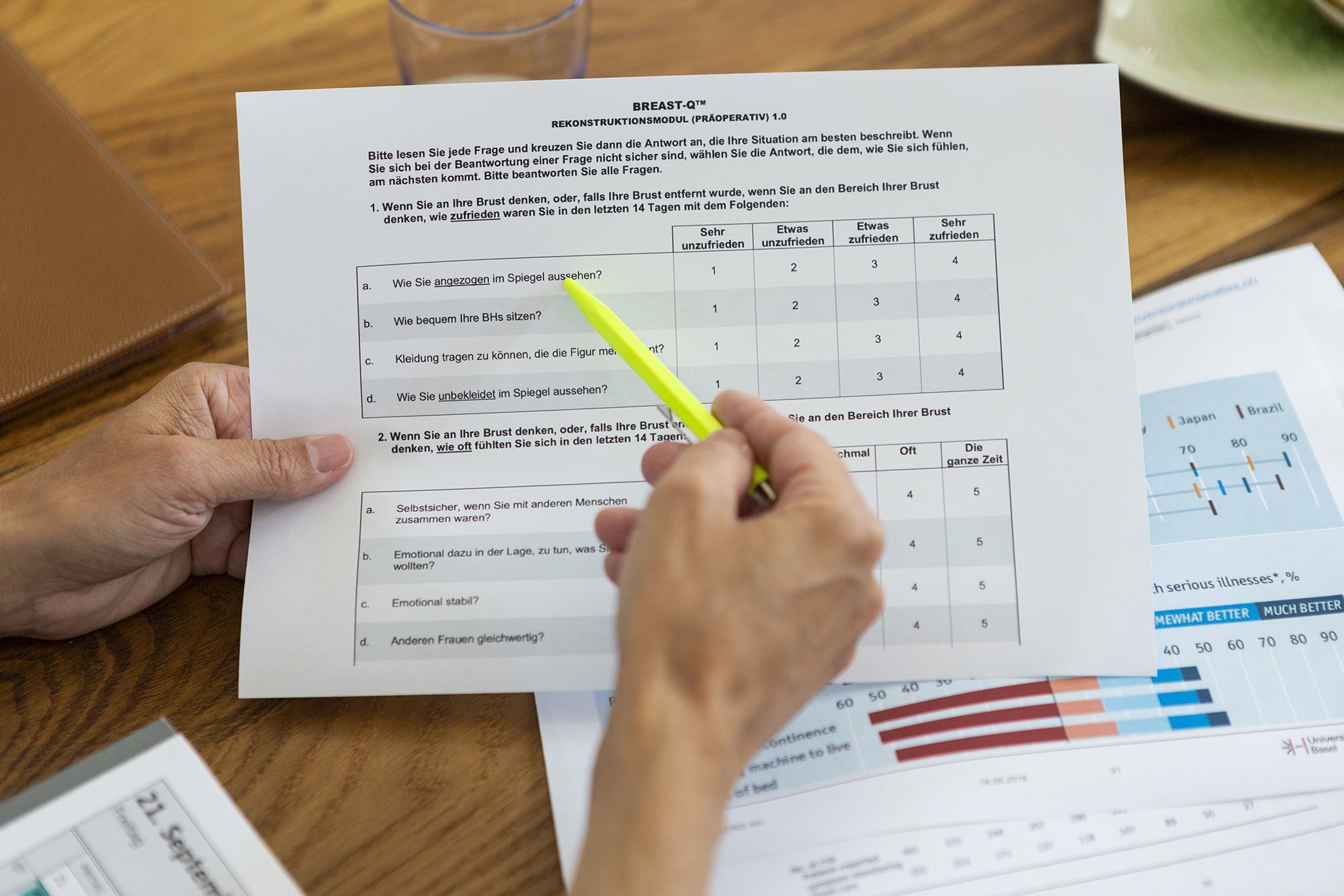

Meier bekam den Job trotzdem. Dieses Jahr hat das Unispital aufgrund seiner Initiative Patientenbefragungen eingeführt. Sie sind die Basis für eine nutzenorientierte Gesundheitsversorgung.

Herr Meier, jede App, die ich herunterlade, jeder Einkauf, den ich online tätige, fordert mich auf, eine Bewertung abzugeben. Und mitten in diesem Bewertungswahn kommen Sie und wollen, dass ich in einer Patientenbefragung auch noch meinen Arzt bewerte. Was soll das?

Wir leben in einer Zeit der konstanten Über-Befragung. Persönlich weigere ich mich seit 15 Jahren, irgendwelche Befragungen auszufüllen. Es gibt schlicht zu viele, die nicht zielgerichtet sind, keine validen Schlussfolgerungen zulassen. Aus diesem Grund passiert dann auch nichts.

Nach Ihrer Patientenbefragung soll etwas passieren?

Es ist keine Befragung im Sinne von: Wie war das Essen? Haben Sie bei uns gut geschlafen? Bei unserer Befragung geht es darum, die positiven und negativen Wirkungen einer Behandlung oder Operation zu erheben und das mit Blick auf verschiedene Aspekte, welche die Lebensqualität des Patienten betreffen. Wir reden dabei von sogenannten Patient-reported Outcome Measures (PROMs).

«Unser Gesundheitswesen ist auf Wettbewerb und auf das Tun ausgelegt.»

Das bedeutet?

Eine Patientin wird zum Beispiel nach einer Brustoperation befragt, ob sie sich wohlfühlt, wenn sie unbekleidet in den Spiegel schaut. Wie selbstsicher ist sie? Wie beeinflusst der Eingriff ihr Sexualleben? Solche Fragen geben dem Arzt Anhaltspunkte, wo er in einer Konsultation ansetzen muss. Wenn wir solche Befragungen über einen längeren Zeitraum machen, teilweise bis zu zehn Jahren nach der Intervention, dann sehen wir, ob ein Eingriff der Patientin wirklich einen Mehrwert brachte. Ob die Behandlung die Lebensqualität erhöhen konnte oder eben nicht.

Mit den Befragungen wollen Sie nichts weniger als das Gesundheitswesen umkrempeln. Wie soll das gehen?

Unser Gesundheitswesen ist grundsätzlich auf Wettbewerb ausgelegt – und insbesondere auf das Tun. Alle Leistungserbringer im Gesundheitswesen, Spitäler, Ärzte – alle werden dafür bezahlt, was sie tun.

Klar. Bezahlung nach Dienstleistung, Fee-for-Service…

Genau. Wir haben ökonomisch ein volumengetriebenes Gesundheitssystem, dementsprechend verhalten sich die Leistungserbringer. Selbstverständlich schauen Spitäler und Ärzte, dass sie keine unnötigen Eingriffe machen. Aber wenn Sie die Versorgungszahlen in der Schweiz anschauen, sehen Sie, dass beispielsweise gewisse orthopädische oder kardiologische Interventionen in einer Region zwei- bis viermal häufiger durchgeführt werden als in anderen Regionen.

Sie meinen zum Beispiel die Kniespiegelungen in Basel-Stadt …

… Ja, genau. Es kann doch nicht sein, dass die Bevölkerung in einer Ecke unseres Landes viermal häufiger Knieprobleme hat als in einer anderen. Entweder die einen machen viel zu wenig – oder die anderen viel zu viel.

Die Spitäler machen eindeutig zu viel. Nehmen Sie sich also selbst in die Kritik?

Es ist eine Kritik an den aktuellen finanziellen Anreizen in unserem Gesundheitswesen.

«Das aktuelle Gesamtsystem treibt einen dazu, tendenziell mehr zu tun, als nötig wäre.»

Wird am Unispital auch zu viel operiert?

Das lässt sich jetzt objektiv erfassen, unter anderem durch die bei uns eingeführten Qualitätsmessungen PROMs sowie durch Benchmarking, also durch landesweite Vergleiche. Jeder Arzt, der etwas macht, ist zu 100 Prozent überzeugt, dass der Eingriff nötig war. Ich kenne keinen Arzt, der sagt, jetzt mache ich diesen oder jenen Eingriff, nur damit das Spital Geld verdient. Wenn wir aber konsequent den Verlauf, eben den Outcome, messen, wird klar, ob eine Behandlung zielführend war oder nicht.

Der Mechanismus, mehr zu tun als wirklich notwendig, funktioniert subtiler?

Notwendig oder nicht, das ist häufig nicht einfach schwarz-weiss. Wann brauchen Sie eine neue Hüfte? Wann eine Wirbelsäulenoperation? Wie fest und wie lange muss es vorher wehtun? Das aktuelle Gesamtsystem treibt einen dazu, tendenziell mehr zu tun, als nötig wäre. Davon müssen wir wegkommen. Dazu braucht es ein grundsätzliches Umdenken betreffend der ökonomischen Anreize. Diese müssen den Patienten ins Zentrum stellen. Wir als Unispital sind die Ersten in der Schweiz, die gesagt haben: Bei dieser Entwicklung, immer mehr Fälle zu generieren, wollen wir nicht mitmachen. Vielmehr wollen wir messen, wie gut wir unsere Arbeit machen und wie viel Mehrwert wir für den Patienten wirklich schaffen.

Ziehen Sie bereits Konsequenzen aus Ihren Ergebnissen? Anders gefragt: Verzichten Sie deshalb auf unnötige Operationen?

Ja, das tun wir. Denn sobald Sie messen, beeinflussen Sie auch das Verhalten. Und die Bereitschaft, sich auf solche PROMs einzulassen, zeigt, dass sich unsere Ärzte sehr ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, was eine optimale Patientenbetreuung ist. Wirklich spannend wird es aber erst dann, wenn ganz viele Spitäler diese Qualitätsmessungen umsetzen. Dann können Sie vergleichen, wo die beste Qualität angeboten wird. Ich will, dass beispielsweise ein Patient mit Prostatakarzinom schauen kann, welches Spital die besten Resultate punkto Impotenz und Inkontinenz aufweist. Diese Angaben sollten für bestimmte Interventionen transparent im Internet abrufbar sein.

Wie es zum Beispiel in England der Fall ist. Dort können Patienten schauen, welches Spital, ja sogar welcher Arzt, wie gut bewertet wird. Diese Totalüberwachung muss doch für die Ärzte der Horror sein.

Ja und nein. Wenn Sie wirklich überzeugt sind, dass Sie gute Arbeit machen, dann scheuen Sie sich auch nicht, Ihre Resultate transparent zu machen. Es gibt aber zwei Probleme: Erstens brauchen Sie genügend grosse Fallzahlen. In der Medizin kommen Komplikationen nun mal vor – auch in den besten Spitälern. Wenn Sie also nur wenige Fälle haben und dort etwas schiefgeht, haben Sie plötzlich ein miserables Rating, obwohl Sie vielleicht ein hervorragender Chirurg sind. In England ist das schon mal kein Problem, weil die Fallzahlen meistens sehr hoch sind.

Und das zweite Problem?

Man muss aufpassen, dass die Verteilung von Hoch- und Niedrigrisiko-Patienten ausgewogen ist. Je kränker die Patienten, die Sie behandeln, desto mehr Komplikationen haben Sie. Wenn Sie besonders viele Hochrisiko-Patienten behandeln, darf das nicht dazu führen, dass Sie mit einer schlechten Bewertung im Internet stehen. Die Metrik, die wir neu anwenden, erlaubt jedoch eine Justierung, die den Krankheitszustand des Patienten berücksichtigt.

Für das Unispital, das auf hohem Niveau behandelt, ist es relativ einfach, sich selbst zu bewerten. Aber ein Provinzspital, das nicht so hohe Fallzahlen hat und nicht die besten Ärzte anlocken kann, will vielleicht bei der Qualitätsmessung nicht mitmachen.

Als solche Qualitätsmessungen in Deutschland gemacht wurden, sah man, dass nicht alle Unikliniken spitze sind. In manchen Bereichen waren Nicht-Universitätsspitäler besser. In der Schweiz wissen wir schlichtweg nicht, welche Spitäler in der Qualität führend sind.

Wer definiert denn, was gute und schlechte Qualität ist?

Das ist eine absolut zentrale Frage. Ich habe keine abschliessende Antwort darauf. Eine der wenigen Statistiken in der Schweiz, die Vergleiche zwischen Spitälern zulässt, ist die Mortalitätsrate, die das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erhebt. Jetzt können Sie sagen: Simpel, das beste Spital ist jenes, in dem die wenigsten Menschen sterben. Die Realität ist aber komplexer. Für eine sehr alte, sehr kranke Person ist es vielleicht eine Erlösung, an einem Herzinfarkt oder einer Lungenentzündung sterben zu dürfen. Also kann es unter ganz bestimmten Umständen ein Qualitätsmerkmal sein, wenn ein Patient mit seinem Einvernehmen und dem seiner Familie in einem Spital in Würde und Frieden sterben darf. Wenn aber die Mortalitätsrate des BAG als Benchmark gilt, dann werden Sie als Spital alles Erdenkliche dafür tun, die Person am Leben zu halten.

Also gibt nicht einmal das vermeintlich objektive Kriterium der Mortalitätsrate Auskunft über die echte Qualität eines Spitals?

Die Frage, was gute und schlechte Medizin ist, ist damit tatsächlich nicht beantwortet. Ich war gerade auf der Visite bei einem 83-jährigen Patienten mit Krebs und einer Metastase in der Halswirbelsäule. Wenn der Patient den Kopf zu brüsk bewegt, ist er tot. Soll dieser Patient wirklich reanimiert werden, wenn das Herz aufhört zu schlagen? In dieser Alterskategorie sind die Überlebenschancen sowieso schon enorm klein. Was ist hier die beste Medizin?

Sie hören auf die Patienten.

Genau! Aber selbst der Patientenwunsch, der bei der Entscheidungsfindung das höchste Gewicht hat, kann uns Ärzte manchmal zu unauflösbaren Widersprüchen führen – im geschilderten Fall zum Beispiel, wenn der Patient eine Wiederbelebung wünschen würde. Zusammengefasst ist aber in den allermeisten Fällen die beste Medizin die, welche die Bedürfnisse, Wünsche und Präferenzen eines Patienten optimal integriert. Bei einem schweren Autounfall oder gebrochenen Bein ist das nicht sehr kompliziert: Man muss alles tun, was man kann. Bei chronischen und unheilbaren Krankheiten ist es aber anders. Da müssen wir viel mehr auf das eingehen, was dem Patienten entspricht.

«Ein Eingriff kann nicht nur wenig oder nichts bringen, er kann unter Umständen auch schaden.»

Sie versuchen das anhand der neuen Art von Patientenbefragungen, der PROMs.

Ja. Noch mal das Beispiel Prostatakarzinom: Eine Inkontinenz infolge einer Operation oder Bestrahlung wäre eine Nebenwirkung, die wir nicht unterschätzen dürfen. Eine Studie zeigt zum Beispiel, dass über 50 Prozent der darin befragten schwerkranken Patienten lieber tot wären, als stuhl- und urininkontinent zu sein. Das sind Patientenwerte und -präferenzen, die wir ernst nehmen müssen. Sie sehen: Die Frage nach der «guten Qualität» ist sehr tiefgründig. Unsere Metrik der PROMs ist ein neues und wichtiges Element, um sich der «guten Medizin» anzunähern.

In den USA, wo die Gesundheitskosten pro Kopf weltweit am höchsten sind, findet eine rege Diskussion über Value Based Health Care statt. Ein namhafter Gesundheitsökonom der Harvard Business School, Michael E. Porter, propagiert die Idee seit Jahren. Woran liegt es, dass die Idee, die eigentlich Patienten und Prämienzahlern am meisten zugute kommt, in der Schweiz nicht breiter diskutiert wird?

Wenn die Patienten, Leistungserbringer und Krankenkassen zufrieden sind, möchte verständlicherweise niemand etwas ändern. Auch wenn dies bedeutet, dass in gewissen medizinischen Gebieten immer mehr gemacht wird, ohne dass dadurch ein relevanter Mehrwert für den Patienten entsteht. Die Gesundheitsindustrie redet den Patienten auch gerne ein, dass eine Regulation der Leistungserbringung automatisch einen Qualitätsabbau bedeutet. Es ist das Gespenst der «sozialistischen Medizin». Man sagt dann gerne: Wenn reguliert wird, dann haben wir ein Gesundheitssystem wie Holland oder Skandinavien …

… Wo die Medizin angeblich schlechter ist als bei uns, weil zum Teil weniger Eingriffe durchgeführt werden.

Wir sind häufig der Meinung, es kann nie falsch sein, medizinisch «etwas zu machen». In den letzten zehn Jahren haben wir aber gemerkt: Ein Eingriff kann nicht nur wenig oder nichts bringen, er kann unter Umständen auch schaden. Das ist eine relativ neue Erkenntnis in der Medizin und führte zur Bewegung der «Smarter Medicine», auch in der Schweiz. Darauf muss sich unser System erst einmal einstellen, sowohl Ärzte als auch Patienten.

«Ich bin mir nicht sicher, ob wir für all das Geld, das wir in unser Gesundheitssystem stecken, den optimalen Gegenwert erhalten.»

Das System muss Anreize schaffen, damit weniger gemacht wird?

Exakt. Unser jetziges System belohnt nicht, wenn auf etwas verzichtet wird. Wer etwas nicht macht, wird aber bestraft, weil man einen Fall weniger abrechnen kann. Mir geht es dabei gar nicht primär ums Geld. Von mir aus können wir auch noch mehr fürs Gesundheitswesen ausgeben. Wenn wir damit Mehrwert schaffen, dann ist das fein. Aber wenn wir nicht oder nur sehr wenig Mehrwert generieren, sollte unsere Gesellschaft einen Teil des Geldes lieber für andere, ebenfalls wichtige Gebiete einsetzen. Zum Beispiel Bildung, Kultur oder Umwelt. Schauen Sie einmal die Lebenserwartung in verschiedenen Ländern an: Auch wenn die Lebensdauer keineswegs ein perfekter Indikator für die Qualität eines Gesundheitswesens ist, geben uns solche Daten doch zu denken.

Bitte.

Bei den Pro-Kopf-Kosten im Gesundheitswesen – angeglichen für die Lebenskosten im entsprechenden Land – sind wir weltweit an zweiter Stelle; nur knapp hinter den USA. Bei der Lebenserwartung sind wir ebenfalls spitze, gleich hinter Japan. Nun weisen aber Spanien und Italien eine ebenso hohe Lebenserwartung auf wie die Schweiz – und das für weniger als die Hälfte der Kosten für das Gesundheitswesen. Lebenserwartung ist nicht alles, und die Lebensdauer wird nicht nur durch das medizinische System bestimmt. Trotzdem bin ich mir nicht immer ganz sicher, ob wir in der Schweiz für all das Geld, das wir in unser Gesundheitssystem stecken, den optimalen Gegenwert erhalten.