Der Druck auf die Prämienzahler in Basel steigt und steigt. Doch die Politik könnte nichts weniger interessieren. Vom Versagen der Basler Gesundheitspolitik und Beispielen, wie es anders geht.

In einer besseren Welt würde keine Woche vergehen, ohne eine Idee, eine Forderung, einen Vorstoss, um die horrenden Gesundheitskosten in den Griff zu kriegen. In der realen Welt, der Basler Welt, könnte die Politik nichts weniger kümmern.

Die Krankenkassenprämien in Basel-Stadt sind die höchsten der Schweiz und sie werden im nächsten Jahr wieder angehoben. Um wie viele Franken ist noch nicht klar, doch gesamtschweizerisch wird mit einer Verteuerung um vier bis fünf Prozent gerechnet. Der Aufschrei darüber ist jeweils so heftig wie billig, denn Taten zieht er nie nach sich.

Dabei wäre 2016 der ideale Zeitpunkt, die systemischen Probleme im Basler Gesundheitswesen anzugehen. Im Oktober wird gewählt, da würde sich ein Aktionsplan gut machen. Doch auf der Wahlplattform des linken Lagers heisst es bloss vage, man werde Überkapazitäten abbauen.

Mittlerweile versucht die Politik nicht mal mehr so zu tun, als würde sie die Probleme bekämpfen.

Die Rechten schlagen gar den umgekehrten Weg ein und kündigen an, sich dagegen zu wehren, «der Gesundheitsbranche immer mehr Regulierungen aufzuzwingen». Als seien keine Erfahrungen mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz gemacht worden, als habe der angebliche Wettstreit der Mediziner nicht zu einer Kostenexplosion geführt.

Mittlerweile versuchen die politischen Kräfte in Basel nicht mal mehr so zu tun, als würden sie die Probleme bekämpfen. Das war vor den letzten Wahlen 2012 noch anders, damals reichte die SP kurz vor dem Urnengang eine kämpferisch klingende Initiative «für bezahlbare Krankenkassenprämien» ein. Die Prämien müssten gesenkt, die Leistungserbringer kritisch hinterfragt werden.

Die Initiative verschwand im reich gefüllten Archiv für leere Wahlversprechen.

Kaum waren die Stimmen ausgezählt, verschwand die Initiative im reich gefüllten Archiv für leere Wahlversprechen. Der Regierungsrat erklärte, das Einzige, was er machen könne, sei ein jährlicher Bericht über die Kostenentwicklung. Der Grosse Rat stimmte zu mit 84 Stimmen zu 1 Stimme, die SP zog ihre Initiative zurück.

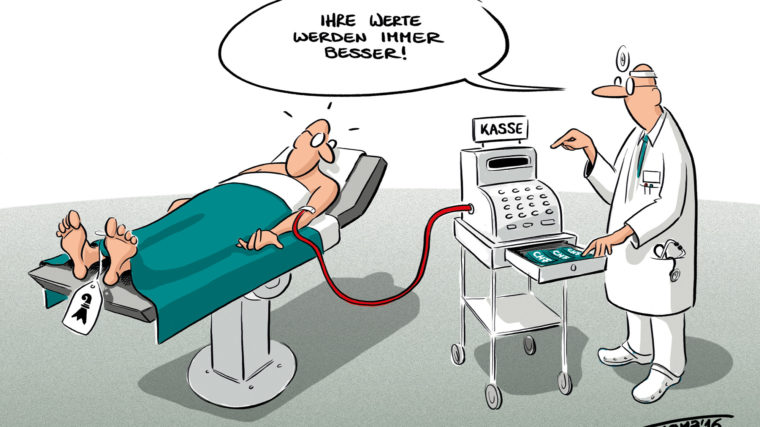

Die Basler Politik hat in der Gesundheitspolitik kapituliert. Steigende Prämien nimmt sie in Kauf, denn der Prämienzahler spielt in ihren Überlegungen eine unbedeutende Rolle. Das eigene Unispital wird laufend ausgebaut, damit es mit den besten Schweizer Spitälern konkurrenzieren und der hiesigen Pharmaindustrie ein wertvoller Partner sein kann. Die Rechnung für die florierende Gesundheitsbranche bezahlen die Versicherten.

Prämien fressen Familien-Einkommen auf

Deren Leid wird trotz gewaltiger Haushaltsüberschüsse weitgehend ignoriert. Die Basler Regierung führt gerne an, dass sie massiv mehr Mittel einschiesst in die Prämienverbilligungen als die meisten anderen Kantone. Das stimmt aber nur auf den ersten Blick. Entlastet werden nur jene Personen, die von Gesetzes wegen unterstützt werden müssen und die untersten Einkommen.

Eine vierköpfige Familie, beide Elternteile arbeiten voll und verdienen je 3700 Franken, erhält in Basel-Stadt keinen Franken Prämienverbilligung. Die Kosten für die Krankenkasse fressen bei dieser Familie einen Fünftel des Einkommens auf. Die Begründung für das staatliche Desinteresse klingt fast zynisch: Man wolle den Erwerbsanreiz erhöhen.

Dass das rot-grüne Basel nicht eingreift, zeugt von einer Nonchalance, die an Verantwortungslosigkeit grenzt.

Wie viel mehr möglich ist, zeigt der Kanton Waadt, wo die Prämien künftig nicht mehr als zehn Prozent des Haushaltseinkommens ausmachen dürfen. Dass das rot-grüne Basel nicht entsprechend eingreift, zeugt von einer Nonchalance, die an Verantwortungslosigkeit grenzt.

Ganz untätig, das muss man ihr zugestehen, ist die Basler Regierung nicht. Sie will die Basler Spitäler mit jenen im Baselbiet vermählen. Kurz vor dem Wahltag im Herbst will CVP-Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger seine Pläne vorstellen. Und dann hoffentlich auch verbindlich mitteilen, welchen Effekt das auf die Prämien haben wird.

Skepsis ist angebracht. Zwar könnten Doppelspurigkeiten verschwinden, Abteilungen besser ausgelastet werden. Es gibt aber einschlägige Erfahrungswerte, die pessimistisch stimmen. Von 1998 bis 2014 wurden in der Schweiz 89 Spitäler geschlossen, 8500 Betten abgebaut. Die Kosten für stationäre Aufenthalte stiegen im selben Zeitraum um die Hälfte.

Basel braucht einen Gesundheitsdirektor, dessen oberste Priorität der Prämienzahler ist.

Dazu kommen starke Lobbys in beiden Kantonen, die ihre Pfründe sichern wollen. Und selbst wenn aus dem langen Prozess ein schlagkräftigeres Unispital hervorgeht, ist das nichts Gutes: Starke Spitäler investieren mehr und sie haben in den Tarifverhandlungen mit Bund und Kassen bessere Karten, das zeigt sich jetzt schon.

Basel braucht einen Gesundheitsdirektor, dessen oberste Priorität der Prämienzahler ist. Braucht eine Regierung, die permanent Druck auf den Bund macht und vor Ort nichts unversucht lässt, Fehlanreize im System zu beseitigen. Etwa, dass die Mediziner, wenn sie preislich unter Druck geraten, einfach die Zahl der Behandlungen erhöhen. Dass auch in Basler Spitälern Ärzte beschäftigt werden, die Boni erhalten, wenn sie ihrem Arbeitgeber hohe Einkünfte bescheren.

Fundamentaler Wandel nötig

Die Kostenspirale dreht und dreht. Stoppen kann dieses Perpetuum mobile wahrscheinlich nur ein fundamentaler Wandel. Die gute Nachricht: Es gibt Gesundheitsökonomen, die jenseits der tumben Plattitüden von der übersteigerten Anspruchshaltung des Patienten, von zu wenig Markt im System, von fehlender Eigenverantwortung, Ansätze entwickeln, Kosten zu senken, ohne dass Kranke dabei verlieren.

Ein Ansatz wird derzeit an der deutschen Privatklinik Schön unter Anleitung der US-Uni Harvard getestet. Dabei wird die Leistung der Ärzte nicht mehr entlang der Diagnose, verschriebener Medikamente und der Behandlungsschritte bemessen, sondern anhand der Wirkung der Behandlung.

Teurere Behandlungen führen nicht zwingend zu einem besseren Ergebnis.

Die Überzeugung dahinter ist, dass mehr und teurere Behandlungen nicht zwingend zu einem besseren Ergebnis führen. Die Fragen, die in der orthopädischen Klinik gestellt werden, sind: Wie lange braucht ein Patient nach einer Knieoperation, um wieder selbstständig gehen zu können? Wann hören die Schmerzen auf? Wie verändert sich seine Lebensqualität?

Damit sollen die bekannten Fehlanreize, so aufwendig vorzugehen, wie es von den Kassen bezahlt wird, ausgemerzt werden. Gleichzeitig wird der therapeutische Nutzen für den Patienten erhöht.

In einer besseren Welt würde auch Basel-Stadt seine Probleme nicht einfach verwalten – sondern vorangehen und die Gesundheitspolitik neu denken.