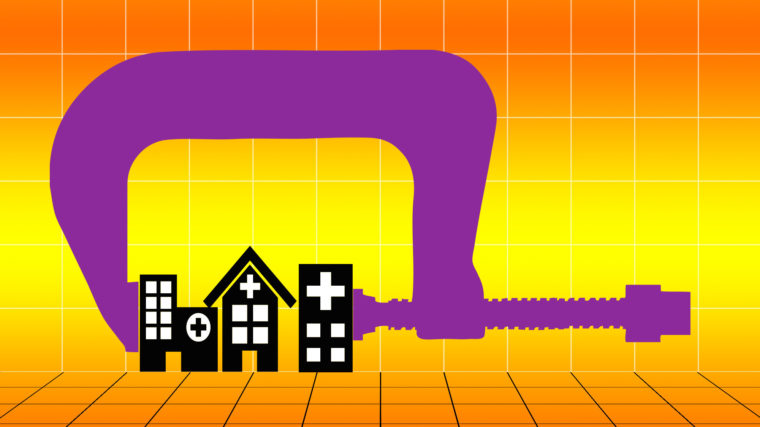

Ohne funktionierende Partnerschaft stirbt das gemeinsame Spitalkonzept der beiden Basel noch auf dem Operationstisch. Das wäre fatal. Die beiden Kantone müssen ihre Zusammenarbeit deshalb grundlegend ändern.

Endlich: Es wurde dringend Zeit für eine gemeinsame Spitalstrategie der beiden Basel. Jetzt liegt ein erster grosser Wurf vor. Nur hätte es dafür nicht erst die vom Bund verordnete Verselbstständigung der Spitäler und einen massiven Kostendruck auf die Kantonskassen gebraucht.

Zu lange versuchten Basel-Stadt und vor allem Baselland den Alleingang. Dass dieses politische Grundsatzwälzen im kleinen Raum der Region Nordwestschweiz finanziell nicht aufgeht, mussten vor allem die Landschäftler erst hart zu spüren bekommen.

So werden nun das Unispital Basel und das Kantonsspital Baselland mit den drei Standorten Liestal, Bruderholz und Laufen unter einem Dach, also in einer Holding, zusammengefasst. Das Bruderholz wird dabei abgespeckt auf einen Standort für Kurzaufenthalter; ein Rundum-Eingriff, der insbesondere das politische Magengeschwür auf Binninger Boden wegoperieren soll. Der markante Bruderholz-Bettenturm steht schon mal auf der Abschussliste.

Das ist der einzige vernünftige Schritt, den die beiden noch frischen Gesundheitsdirektoren Thomas Weber (SVP, Baselland) und Lukas Engelberger (CVP, Basel-Stadt) machen konnten. Zu Recht jubilieren nun die Parteien ob dieses Schrittes, auch wenn die Baselbieter Linke bei der operativen Umsetzung schon jetzt Bedenken anmeldet.

Dabei gilt aber: Wir stehen in einem Wahlkampfjahr, und die Baselbieter SP sucht ihren Weg in die Opposition; da gehört der mahnende Zeigefinger dazu.

Nur fünf Jahre bis zur Umsetzung

Dennoch: Der Zeithorizont ist anspruchsvoll. Bis 2020 wollen die Gesundheitsdirektoren das Konzept umsetzen. Das sind fünf Jahre, in denen nicht nur Strukturen und Vorgehen beschlossen, sondern auch Staatsverträge für das gemeinsame Vorgehen ausgehandelt werden müssen.

Und da liegt auch die grosse Schlüsselstelle. Baselland muss nach Jahren des strukturellen Defizits massiv sparen und gedenkt bereits, diverse Staatsverträge neu auszuhandeln. Gleichzeitig hat der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger gegenüber dem SRF-Regionaljournal Basel angekündigt, dass es ohne den Universitäts-Staatsvertrag keine Spitalkooperation gebe. Das sieht auch Amtskollege Thomas Weber so.

Mit den Baselbietern ist nach wie vor vorsichtig Kirschen essen, wenn es um grenzübergreifende Finanzierungen geht.

Doch so einig sich die zwei sein können, es reden immer noch die Parlamente mit. Angesichts der drückenden Sparlast der Baselbieter sind die Staatsverträge schon lange kein staatspolitisches Heiligtum mehr. Das hat der Stadtkanton anlässlich der gescheiterten Theater-Subventionen gelernt: Mit den Baselbietern ist nach wie vor vorsichtig Kirschen essen, wenn es um grenzübergreifende Finanzierungen geht.

Soll die Spitalkooperation zustande kommen – und das muss sie finanziell, praktisch und gesundheitspolitisch –, dann müssen die beiden Kantone in ein neues Zeitalter der Partnerschaft aufbrechen. Dabei gilt für Baselland: Der Stadtkanton muss angemessen einbezogen werden und sich finanziell auf die Landschaft verlassen können.

Umgekehrt muss der Stadtkanton auf politische Retourkutschen verzichten und die Baselbieter als das sehen, was sie sind: der einzig mögliche Partner für eine erfolgreiche Spitalzukunft.

Ohne Vertrauen keine Zusammenarbeit

Eine Zusammenarbeit dieser Grössenordnung braucht gegenseitiges Vertrauen, innerhalb der Regierungen, aber vor allem auch innerhalb der Parlamente und Parteien. Keiner der Kantone kann es sich mehr leisten, auf Kosten der Einwohner und damit der Steuerzahler den seit Langem vernünftigsten Schritt in der regionalen Gesundheitspolitik zu blockieren oder gar zum Scheitern zu bringen.

Das hätte nur eines zur Folge: Operation gelungen, Patient tot. Und dieser Patient, das sind in diesem Fall gleichermassen die Kantonskassen und die Einwohner, die eine funktionierende und finanzierbare Gesundheitsversorgung brauchen.

Der Grundstein für eine zukunftsfähige regionale Spitalpolitik ist gelegt; das Vorhaben klingt gut. Doch beide Gesundheitsdirektoren werden sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Vor allem der Baselbieter SVP-Regierungsrat Thomas Weber, denn bislang scheiterten die meisten partnerschaftlichen Spitalvorlagen am Baselbiet. Es wird sein grosser Verdienst sein, wenn dem dieses Mal nicht so ist.