Neue Steuerabkommen mit allen möglichen Ländern sollen das Bankgeheimnis retten. Doch lohnt sich all die Mühe für ein Geschäftsmodell, das längst überholt ist?

Die letzten Aktivdienstler gehen wacker auf die 90 zu, ihre Reihen lichten sich. Der Mythos vom Alpenréduit im Zweiten Weltkrieg, das die Schweiz vor dem Einmarsch der deutschen Truppen bewahrt haben soll, wird für die reale Politik zunehmend wirkungsloser. Es braucht eine neue Legende, um im Volk bei jeder sich bietenden Gelegenheit Emotionen für das besonders Schweizerische zu wecken.

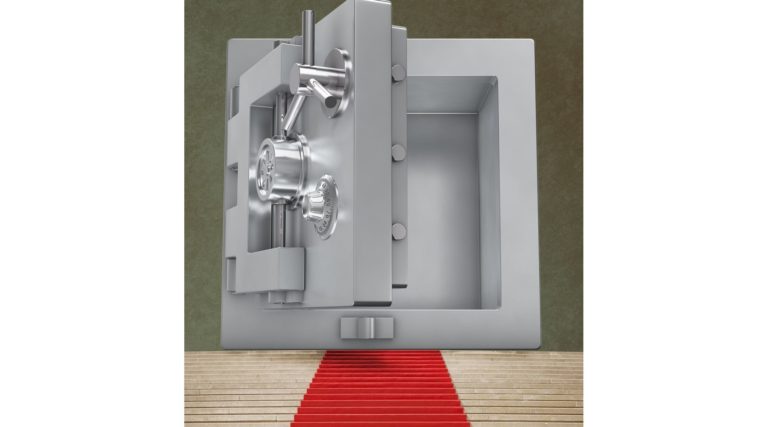

Und es gibt sie ja, diese Legende, diesen Mythos: das Bankgeheimnis. Es grenzt an Irrwitz, mit welchem Aufwand und Eifer Politikerinnen und Politiker quer durch alle Parteien ums Bankgeheimnis kämpfen und sich über seine Notwendigkeit Redeschlachten liefern. Als ob dieses Geheimnis das Wesen der Schweiz ausmache. Dabei gibt es dieses gar nicht mehr.

Überblick verloren

Es ist rührend anzusehen, wie das Finanzministerium mit Eveline Widmer-Schlumpf an der Spitze und mit Staatssekretär Michael Ambühl zuvorderst an den Verhandlungsfronten kämpft: für Weissgeldstrategien, Abgeltungssteuern, Geldwäschereinormen und dergleichen mehr. Kaum jemand hat mehr den Überblick, wie es zurzeit gerade steht bei den Verhandlungen mit den Deutschen, mit den Amerikanern, ob jetzt die Abgeltungssteuer-Abkommen mit Grossbritannien und Österreich schon gelten, was die Franzosen genau wollen, ob die angepeilten Verträge den OECD-Richtlinien genügen.

Im Moment machen gerade die Linkspolitiker unseres nördlichen Nachbarlandes Schlagzeilen, die das Vorzeigeabkommen für eine Abgeltungssteuer versenken wollen und damit die Absicht der Schweiz durchkreuzen, den gleichen oder einen ähnlichen Vertrag mit anderen Ländern auszuhandeln. Wieso sollen wir so etwas akzeptieren, fragen sich mit einer gewissen Logik die deutschen Politiker, wenn die Schweiz gegenüber den USA das Bankgeheimnis faktisch aufgegeben hat?

Denn Schlagzeilen macht dieser Tage ja auch jener geheime Beschluss des Bundesrats, der es den Banken erlaubt, zur Wahrung ihrer Interessen das Bankgeheimnis zu ignorieren und gesetzeswidrig Kundendaten nach Washington zu liefern, wann immer es die US-Steuerbehörden wünschen. «Wieso soll uns nicht recht sein, was den Amerikanern billig ist?», fragen sich da halt die Deutschen. Und bald wohl die Franzosen, Italiener und andere.

Überholtes Geschäftsmodell

Nüchtern betrachtet, ist das Bankgeheimnis ein Geschäftsmodell, das überholt ist. So, wie das Sparbüchlein mit seinen drei bis vier Prozent Zins Geschichte ist. Letzterem trauert man vielleicht noch nach, aber für seinen Erhalt kämpfte niemand, obwohl es doch der Inbegriff biederer schweizerischer Sparsamkeit war.

Der Unterschied ist: Das Sparbüchlein der kleinen Leute nützte nur diesen selbst und verursachte für die grossen Banken nichts als unnötige Umtriebe. Das Bankgeheimnis hingegen – vor 80 Jahren zum Schutz für reiche Ausländer eingeführt und später idealisiert als Versteck für Vermögen verfolgter Juden – spülte den Schweizer Gross- und Privatbanken Unsummen in die Tresore und schützte Reiche im In- und Ausland vor dem Fiskus. Es wurde für Diktatoren in Afrika und Übersee und für mafiöse Vereinigungen auf der ganzen Welt ein sicherer Hort. In keiner billigen Krimiserie der letzten 20 Jahre fehlte das Klischee vom versteckten Schwarzgeld in der Schweiz.

Und irgendwie gelang es in der Schweiz immer wieder, das Volk davon zu überzeugen, dass das Bankgeheimnis eine gute Sache sei. Es begründe den Wohlstand. Schwarzgelder seien eine Ausnahme. Auf das verniedlichende Bild von den «Gnomen in Zürich», die in unablässigem Eifer Vermögen verwalteten und vermehrten, war die Schweiz stolz.

Wer das Bankgeheimnis infrage stellte, rückte sich in die Nähe eines Landesverräters. Über 80 Prozent der Stimmberechtigten stellten sich vor bald 30 Jahren hinter das Bankgeheimnis. Vor zehn Jahren verkündete der damalige Finanzminister und spätere UBS-Verwaltungsratspräsident Kaspar Villiger: «Das Bankgeheimnis ist unverhandelbar.» Ein starkes Wort eines Bundesrats. Das Bankgeheimnis wurde zum mystifizierten Bollwerk, wie es das Alpenréduit war.

Drei Gründe

Dabei ist es – wie gesagt – als Geschäftsmodell unbrauchbar geworden. Aus drei Gründen: Erstens ist die Schweiz zwar weiterhin ein erfolgreiches Land mit einer starken Wirtschaft. Diese kann aber nur bestehen, weil in der globalisierten Welt gewisse Regeln gelten, die der Schweiz nützen, die sie aber auch einzuhalten hat. Und da gibt es EU-Richtlinien, WTO-Abkommen und OECD-Regeln, die zum eigenen Schutz einzuhalten sind. Letztere verbieten es schlicht und einfach, dass man Vermögen von ausländischen Steuerhinterziehern versteckt.

Zweitens achten andere Länder wegen der Schuldenkrise stärker darauf, wo ihre Steuerhinterzieher ihr Geld verstecken. US-Republikaner unterhielten noch selber private Konten in der Schweiz, jetzt sind die Demokraten an der Macht. Die deutsche CDU hatte Schwarzkonten in der Schweiz, jetzt sind selbst ihre Exponenten darauf aus, versteckte Gelder zurückzuholen.

Drittens, und das ist nicht unwesentlich: Ein Geheimnis kann nur dann eines sein, wenn die Geheimnisträger – und dazu gehören die Bankangestellten – loyal sind. Ein deutscher Geschäftsmann, der einen Teil seines Einkommens auf eine Schweizer Bank lenkt, um es vor dem Steuervogt zu verstecken, muss sich hintergangen vorkommen, wenn ein feiger anonymer Mitarbeiter einer Bank seine geheimen Kontoinformationen an die deutschen Behörden liefert.

Das ist ja nicht nur einmal vorgekommen. Das hat mittlerweile System. Letztlich muss jeder Steuerflüchtling im Ausland damit rechnen, dass ein geldgieriger Bankangestellter seine Daten an seine Behörden verkauft. Die technisch einfache Art und Weise, geheime Daten auf eine CD zu kopieren, verlockt zu schnell, das Bankgeheimnis zu umgehen. Kurz: Die Illoyalität in den Banken hat das Bankgeheimnis ganz entschieden geknackt.

Es soll ja neuerdings durchaus etwas Ehrenwertes haben, das Bankgeheimnis zu umgehen. Das hat der vehementeste Verfechter dieses schweizerischen Mythos, Christoph Blocher, selbst vorgemacht. Als er es für richtig befand, die persönlichen Transaktionen von Nationalbank-Chef Philipp Hildebrand zu veröffentlichen, scherte ihn das Bankgeheimnis keinen Deut. Nur: Ein Geheimnis wird wertlos wie ein abgelaufenes Trambillett, wenn jeder Geheimnisträger selber entscheiden kann, wann er es preiszugeben gewillt ist.

Ein neues OECD-Abkommen

Wir brauchen das Bankgeheimnis nicht mehr: Es ist überholt und wertlos. Eigentlich weiss das auch der Bundesrat. Gemäss einem Bericht der deutschen Zeitung «Der Freitag» hat die Schweiz am 17. Juli dieses Jahres ein OECD-Abkommen unterzeichnet, demzufolge sie «jede, aber auch jede gewünschte Information liefern muss. Sie wird die Daten auf dem ordentlichen Amtshilfeweg so oder so herausrücken müssen, gruppenweise.» Noch hat die Diskussion über dieses Abkommen in der Schweiz nicht angefangen.

Warum eigentlich nicht? Warum scheut sich die Regierung, der Bevölkerung klaren Wein einzuschenken? Warum gaukelt sie immer noch den Mythos vom «unverhandelbaren Bankgeheimnis» vor? Weil es keinen anderen Mythos in Griffweite gibt? Brauchen wir denn ständig Mythen – angefangen bei Wilhelm Tell übers Rütli, dann zum Réduit und Bankgeheimnis und schliesslich zur Unabhängigkeit im sich vereinenden Europa?

Bankier Bär: «Fett und impotent»

Viele Banken jedenfalls brauchen das Bankgeheimnis schon jetzt nicht mehr. Schon damals, als es Finanzminister Villiger als unverhandelbar erklärte, meldete sich der Privatbankier Hans J. Bär und sagte, das Bankgeheimnis sei in seinem Kerngehalt infrage zu stellen. Es mache fett, aber impotent, sagte er. Oder als die Raiffeisen-Bank die Wegelin-Bank kaufte und somit ins Private Banking einstieg, sagte deren Chef Pierin Vincenz, er plädiere für den «automatischen Informationsaustausch». Das heisst: Er pfeift aufs Bankgeheimnis und wäre bereit, den Steuerbehörden bekanntzugeben, was auf den Konten der Kunden liegt. Er will Vermögen verwalten und nicht Schwarzgeld verstecken.

Und letzte Woche doppelte Beat Oberlin, der Chef der Basellandschaftliche Kantonalbank, nach: «Der automatische Informationsaustausch würde uns günstiger kommen.» Günstiger als was? Günstiger als ein Abkommen über eine Abgeltungssteuer mit Deutschland umzusetzen, von dem man jetzt erstens noch nicht weiss, ob es zustande kommt, und zweitens, wie es konkret umzusetzen ist. Es ist nachvollziehbar, dass Oberlin, dessen Bank sich für eine saubere Mittelstands- und KMU-Bank einsetzt, auch sagt: «Der Datenaustausch würde auch sehr gut zu unserer Philosophie passen.»

Eigentlich spricht nichts mehr für das sogenannte Bankkundengeheimnis, sondern alles dafür, den automatischen Informationsaustausch einzuführen. Es bräuchte eine Gesetzesänderung und eine nüchterne, sachliche Begründung dazu. Aber sonderbarerweise scheuen Bundesrat und Parlament den unverkrampften Umgang mit dieser Altlast und verheddern sich in endlosen Vertragsverhandlungen mit Regierungen aller möglichen Staaten. Was für ein Verschleiss von Kräften, von Personal, von Finanzen – einem Mythos zuliebe.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 24.08.12