Mit einer neuen Kapitalgewinnsteuer will Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf die geplanten Steuersenkung für Firmen finanzieren. Das ist der richtige Weg: Steuererhöhungen für Privatpersonen wären höchst unanständig.

«Unternehmenssteuerreform III« heisst das Projekt von Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf ziemlich unverdächtig, aber es birgt Sprengstoff. Die Kantone müssen die Unternehmenssteuern dergestalt senken, dass ausländische Unternehmen – vor allem Holding- und Verwaltungsgesellschaften – gegenüber schweizerischen Unternehmen nicht mehr begünstigt werden.

Nach Angaben des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) muss deshalb die Gewinnsteuer von 22 auf 16 Prozent sinken. Das wird zu Steuerausfällen von mehr als zwei Milliarden Franken führen (500 Millionen Franken beim Bund, 1,7 Milliarden bei den Kantonen).

Um dies auszugleichen, bekommen die Kantone vom Bund eine Milliarde Franken pro Jahr aus den Mitteln der direkten Bundessteuer. Ausserdem soll der Finanzausgleich angepasst werden. Davon würde der Kanton Basel-Stadt profitieren: Er erhielte rund 68 Millionen Franken, den Kanton Waadt dagegen würde dies rund 2,8 Millionen Franken kosten. Um das Geld aufzutreiben, muss der Bund erstens sparen und zweitens soll er, so Widmer-Schlumpf, eine Kapitalgewinnsteuer einführen, die rund 1,1 Milliarden Franken im Jahr abwerfen dürfte.

EU zeigt die Zähne

Doch warum «müssen» die Gewinnsteuern der Unternehmen überhaupt sinken? Der Zwang rührt daher, dass die Schweiz über Jahre hinweg ausländischen Unternehmen, die sich in der Schweiz niederliessen, eine günstigere Besteuerung offerierte als den eigenen Unternehmen.

Diese Privilegierung interpretieren die Steuerbehörden anderer Staaten, allen voran jene der EU, als Abwerbung von Steuerzahlern, beziehungsweise als aktive Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Das wollen sie sich von der Schweiz nicht länger bieten lassen. Damit haben sie Recht – und sie haben die Macht, ihr Anliegen auch durchzusetzen.

Beheben lässt sich der steuerliche Mangel auf exakt zwei Arten: Erstens durch die Erhöhung der Steuern für ausländischer Unternehmen auf das Niveau der Schweizer Firmen. Zweitens durch die Senkung der Steuern für Schweizer Unternehmen auf das Besteuerungsniveau von Auslandsfirmen.

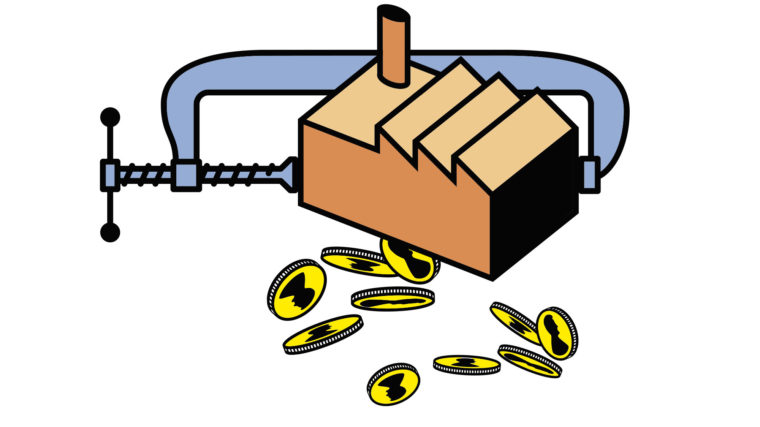

Für die öffentliche Hand ist diese Steuersenkung alles andere als erfreulich. Es entstehen riesige Finanzlöcher.

Die erste Variante würde viele ausländische Unternehmen unweigerlich zur Abwanderung aus der Schweiz bewegen. Besonders die «Niederlassungen» von Holding- und Verwaltungsgesellschaften bestehen des öfteren aus einem Briefkasten bei einem Rechtsanwalt. Weshalb zum Beispiel der doch recht kleine Kanton Zug bei weniger als 120’000 Einwohnern rund 30’000 im Handelsregister eingetragene Firmen auszuweisen vermag. Das könnte dem kleinen Kanton zum Verhängnis werden, denn Briefkastenfirmen können ziemlich schnell wieder auswandern.

Die zweite Variante, die jetzt umgesetzt werden soll, erscheint günstiger und bereitet den Schweizer Unternehmen grosse Freude: Wer würde eine Senkung der Gewinnsteuer um über 20 Prozent nicht gerne entgegennehmen!

Für die öffentliche Hand dagegen ist diese Steuersenkung alles andere als erfreulich. Es entstehen nämlich allerorten Finanzlöcher, die zwingend gestopft werden müssen.

Neben Sparen und höheren oder neuen Steuern gibt es kaum nachhaltige Alternativen. Steuern, die man Unternehmen erlassen muss, darf man nicht mit Steuern bei den privaten Haushalten wieder eintreiben – weder über die Einkommens- noch über die Mehrwertsteuer. Das wäre höchst unanständig.

Salomonische Lösung

Eveline Widmer-Schlumpfs Vorschlag, eine Steuer auf Kapitalgewinne (zum Beispiel Kursgewinne von Aktien) einzuführen, wäre eine beinahe salomonische Lösung. Sie könnte das wegfallende Geld zu einem grossen Teil wieder einspielen. Diese Steuer würde auf Geldern erhoben, die in gewisser Weise mit den Unternehmensgewinnen verknüpft sind – also mit dem, was man weniger stark besteuern «muss». Denn der Börsenkurs einer Aktie bewegt sich unter anderem auch mit dem Unternehmensgewinn und den Gewinnaussichten.

Kleiner Nebeneffekt: Besteuert man neu die Kursgewinne von Aktien, könnte man zugleich eine der Folgen der Unternehmenssteuerreform II ein wenig korrigieren. Mit jener Reform wurden Gewinnausschüttungen an die Aktionäre von der Einkommenssteuer befreit, wenn sie den Charakter von Kapitalrückzahlungen hatten. Mit dem Erfolg, dass etliche Unternehmen plötzlich Kapitalrückzahlungen machten, die in Wahrheit verkappte Dividendenzahlungen waren. Das kostete den Fiskus die eine oder andere Milliarde, die er sich jetzt mit der Kapitalgewinnsteuer zurückholen könnte.

Denkfehler kosten Geld

Diese «gesalzene Rechnung für den EU-Steuerstreit», wie die «NZZ am Sonntag» das nannte, hätte sich die Schweiz sparen können, wenn sie rechtzeitig zur Erkenntnis gekommen wäre, dass sie ihren im Vergleich zu anderen Nationen sehr grossen Wohlstand auf Dauer nicht darauf aufbauen kann, auf Kosten dieser anderen Nationen immer reicher zu werden.

Gelegenheiten, das zu lernen, gab es genug: die verschollenen jüdischen Vermögen in der Schweiz, der Streit um das Bankgeheimnis, der Steuerstreit mit den USA (der zuletzt darin gipfelte, dass Schweizer Banken ihre Mitarbeiter an die US-Steuerfahnder verrieten), der Streit mit Deutschland um gestohlene Datenträger mit Finanzinformationen.

Jeder dieser Streitfälle kostete Milliarden – entweder die Schuldigen selber oder, wenn diese «too big to fail» waren, die Steuerzahler.