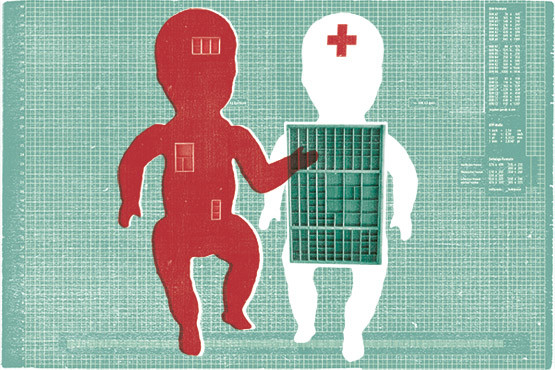

Darf man ein Kind benützen, um einem anderen das Leben zu retten? Ethiker wehren sich vehement gegen die Erzeugung von Retterbabys zur Heilung kranker Geschwister. Von Beate Kittl

Kaum etwas erweckt unser Mitleid so sehr wie ein todkrankes Kind. Eines, das wegen eines angeborenen Immundefekts in einem Plastikzelt im Spital hausen muss. Oder eines, das wegen einer ererbten Blutarmut blass, müde und klein ist und voraussichtlich sein Erwachsenenalter nicht erleben wird. Da muss man doch alles Menschenmögliche tun, um zu helfen. Wirklich alles?

Die Fortschritte der Medizin rücken Heilung für manche erbkranken Kinder in greifbare Nähe. Etwa durch die Transplantation von Stammzellen. Dies sind Körperzellen, die in ihrer Spezialisierung noch nicht festgelegt sind und somit Blut-, Immun- oder andere kranke Zellen ersetzen können. Sie sind im Embryo, im Knochenmark und im Nabelschnurblut zu finden, das bei der Geburt aus der durchgetrennten Nabelschnur abgezapft wird.

Der Knackpunkt liegt darin, Stammzellen zu erhalten, die kompatibel sind mit dem Immunsystem des kranken Kindes. Niemand hat ähnlicheres Erbmaterial als ein Geschwister. Doch was, wenn es keine Schwester gibt oder der Bruder zufällig keine passenden Zellen hat? Warum nicht die Familienplanung leicht abändern, von der natürlichen auf die künstliche Befruchtung wechseln, einen Embryo mit passendem Erbgut auswählen und diesen der Mutter einpflanzen?

Zeugung nach Mass

So entsteht ein Baby nach Mass, auch Retterbaby genannt. Möglich ist dies dank der Methode der Präimplantationsdiagnostik (PID), bei der Embryonen im Rahmen einer künstlichen Befruchtung genetisch untersucht werden. Die PID soll demnächst in der Schweiz erlaubt werden, jedoch nur, um schwere Erbkrankheiten beim werdenden Kind selbst zu verhindern. Ein passendes Spendergeschwister zu kreieren, was in manchen europäischen Ländern gestattet ist, bleibt verboten.

Viele Ärzte sind mit dieser strikten Regelung nicht einverstanden: «Ich finde, diese Entscheidung gehört in die Hand der Eltern, der Ärzte, eventuell einer beratenden ethischen Kommission – aber nicht in die Hand des Gesetzgebers», sagt Jakob Passweg. Der Chefarzt der Hämatologieklinik am Universitätsspital Basel nahm diese Woche im Café Scientifique der Universität Basel Stellung zu Retterbabys als Stammzellenspender. Passweg ist verantwortlich für die Stammzellentransplantation am Unispital. Sie bietet gute Heilungschancen bei Blutkrebs, aber auch bei gewissen Erbkrankheiten des Blutes oder des Immunsystems, für die ein Spenderbaby eine Option wäre.

Zuerst werden passende Zellen in öffentlichen Blutstammzellbanken gesucht, von denen es in der Schweiz zwei gibt. Schon heute spenden viele Eltern das Nabelschnurblut bei der Geburt ihres Kindes, um fremden immun- oder leukämiekranken Kindern zu helfen. «Retterbabys kämen jedoch nur infrage, wenn sonst kein guter Spender zur Verfügung steht», sagt Passweg. Das Sterberisiko ist bei einer Transplantation mit einem nicht verwandten Nabelschnurblutspender wesentlich höher als bei einem voll passenden Familienspender.

Trotzdem sprechen sich manche Ethiker vehement gegen die Erzeugung von Retterbabys aus. «Auf individueller Ebene verstehe ich, dass Eltern zu solchen Mitteln greifen», sagt die Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle, Mitglied der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin (NEK), die neue Errungenschaften in Wissenschaft und Medizin ethisch diskutiert. Doch das dürfe nicht verallgemeinert werden. «Einen Menschen ungefragt zur Lebensrettung zu instrumentalisieren, greift den Kern der Menschenwürde an.» Damit stehe eines unserer höchsten Güter auf dem Spiel, so die Ethikerin.

Der Verfassungsgrundsatz der Menschenwürde garantiert jeder Person Achtung als Mensch und ist das Fundament der Menschenrechte. Sie bedeutet in unserem Rechtssystem, dass jeder Mensch nach seinen eigenen Wertvorstellungen leben und entscheiden darf. «Wir beginnen dieses Grundrecht aufzuweichen», sagt Baumann-Hölzle.

Wenn die PID zu fremdnützigen Zwecken einmal zugelassen sei, werde es schwierig, zwischen zulässigen und unzulässigen Eingriffen zu unterscheiden, gibt auch der Ethiker Christoph Rehmann-Sutter zu bedenken, der viele Jahre Präsident der NEK war. Entnimmt man nur Nabelschnurblut, oder darf man dem Kleinkind eine Knochenmarkentnahme unter Vollnarkose zumuten, falls die Nabelschnur nicht genug Zellen enthält? Muss es bei Bedarf auch eine Niere spenden? Dem Vater oder Onkel helfen?

Für die behandelnden Ärzte hingegen geht es direkt um Leben und Tod. «Für mich als Mediziner ist es ein höheres Gut, Leben zu retten, als den abstrakten Begriff der Menschenwürde zu schützen», sagt Christian De Geyter, Chefarzt für Reproduktionsmedizin an der Universitäts-Frauenklinik Basel. Eltern tragen die Verantwortung für ihre Kinder. In der Praxis kommt es bereits jetzt vor, dass ein natürlich gezeugtes Kind Nabelschnur- oder auch Knochenmarkstammzellen für ein krankes Geschwister spendet. «Wenn es für ein todkrankes Kind keine Alternative gibt, würde sich jedes Elternpaar für ein Retterbaby entscheiden», sagt De Geyter.

Ersatzteillager für die Familie?

Mehr als einmal haben Schweizer Kollegen schon Paaren geraten, die Prozedur in Belgien zu machen; zwei so entstandene Retterbabys sind in der Schweiz heute bekannt. «Ins Ausland gehen aber nur diejenigen, die sich das leisten können», sagt De Geyter. «Ich finde das ungerecht.»

Auch wenn dies in der Schweiz legal würde, bliebe der Eingriff höchst selten: In der Schweiz gäbe es vielleicht ein Retterbaby alle zwei bis drei Jahre, schätzt De Geyter. Die Krankheiten sind selten, und die Prozedur kommt nur infrage, falls die Eltern noch ein Kind wollen und das Empfängerkind noch nicht zu alt ist. Das entkräftet auch das Argument, dass das Retterbaby bald zum Ersatzteillager für die ganze Familie würde. «Das Gesetz darf nicht so streng sein, dass es die Rettung dieser Kinder verbietet», fordert De Geyter.

Die Diskrepanz zwischen dem individuellen Fall und der gesellschaftlichen Verallgemeinerung schafft ein fast unlösbares Dilemma. Was gewichtet man stärker – dass Menschen nicht Mittel zum Zweck sein dürfen oder das Schicksal eines einzelnen Kindes, dem geholfen werden könnte? «Die entscheidende Frage ist, ob diese Praxis zwingend als Instrumentalisierung aufgefasst werden muss», sagt Jean-Daniel Strub, Leiter der Geschäftsstelle der NEK. Wenn sich die Eltern sowieso noch ein Baby wünschen, ist auch das ein gültiger Beweggrund für die Erzeugung eines Embryos, den der Gesetzgeber zu Recht nicht bewerten dürfe, finden die Befürworter. Nach dieser Auffassung läge höchstens eine teilweise Instrumentalisierung vor. Nach gründlichem Abwägen kommt etwa die Hälfte der Kommissionsmitglieder zum Schluss, dass ein Verbot der Retterbaby-Praxis nicht länger zu rechtfertigen ist – im Gegensatz zum Bundesrat und zum anderen Teil der Kommission, die sie weiterhin verbieten wollen. «Erkennt man darin keine Instrumentalisierung, so sprechen am ehesten die sehr hohen Belastungen, denen das Retterbaby bei späteren Eingriffen ausgesetzt wird, gegen die Praxis», sagt Strub.

Die Medizin macht Fortschritte, die Gesellschaft wandelt sich. Was gestern undenkbar gewesen wäre und an Gräuel wie die Eugenik der Nationalsozialisten erinnert – nämlich die Auswahl eines passenden Kindes – erhält durch Einzelfälle ein individuelles Gesicht und wird allmählich moralisch akzeptabel. Oder wie es die belgische Genetikerin ausdrückt, die eines der Schweizer Retterbabys im Reagenzglas ausgewählt hatte: «Ein Kind retten zu wollen ist doch ein edler Grund, um ein Baby zu zeugen.»

So funktioniert die Präimplatationsdiagnostik

Die Präimplatationsdiagnostik (PID) ist eine Technik, um einen Embryo im Rahmen einer künstlichen Befruchtung genetisch zu untersuchen. Dazu werden der Frau mehrere Eier entnommen, ein gesunder Embryo ausgewählt und in die Gebärmutter eingepflanzt. Dies soll «Schwangerschaften auf Probe» verhindern, da viele Frauen nach vorgeburtlichen Tests beschliessen, kranke Föten abzutreiben. Heute lassen sich zahlreiche Genveränderungen feststellen, etwa für das Risiko, an gewissen Krebsarten oder Alzheimer zu erkranken. Auch Geschlecht oder Augenfarbe können ausgewählt werden.

Die PID ist seit 2001 in der Schweiz verboten. Derzeit wird eine Gesetzesänderung erarbeitet, um die PID in gewissen Fällen zuzulassen, nämlich wenn die Eltern dem Kind eine schwere Erbkrankheit wie Zystische Fibrose vererben würden. Retterbabys, Tests für Chromosomenstörungen wie das Down-Syndrom und für nicht gesundheitsrelevante Kriterien wie das Geschlecht sollen verboten bleiben.

Die PID ist in fast allen europäischen Ländern und den USA gesetzlich erlaubt. Verboten ist sie ausser in der Schweiz auch in Italien und Österreich. In Luxemburg, Irland und Deutschland fehlt eine klare Regelung zur PID, doch die beiden letzteren Länder diskutieren derzeit eine eingeschränkte Zulassung.

Artikelgeschichte

Erschienen in der gedruckten TagesWoche vom 13/01/12