Daniel Loss könnte auch bei Apple in Cupertino oder bei Google in Mountain View an einem modernen Arbeitsplatz mit allen Annehmlichkeiten sitzen. Mit dem Renommee des 59-jährigen Zürchers wäre das wohl ein Leichtes. Stattdessen sitzt er in einem Büro aus den 1960er-Jahren im Basler St.-Johann-Quartier, dass definitiv schon bessere Zeiten gesehen hat. Warum? Weil ihm die Uni Basel mehr biete, erklärt Loss.

Hier, im dritten Stock an der Klingelbergstrasse, denkt der Physiker über eines der heissesten wissenschaftlichen Themen nach: Quantencomputer. Seine Forschung kann die Technikwelt revolutionieren. Zum Teil hat sie das bereits getan.

Ein Aufsatz, den Loss mit einem Kollegen vor 20 Jahren schrieb, dient heute als Grundlage für die Entwicklung von Quantencomputern. Die Theorie der Qubits, die Loss formulierte, ist die Basis für Projekte von IBM, Apple und Microsoft, in die sie Hunderte Millionen Dollar investieren.

So sollen Quantencomputer dereinst funktionieren

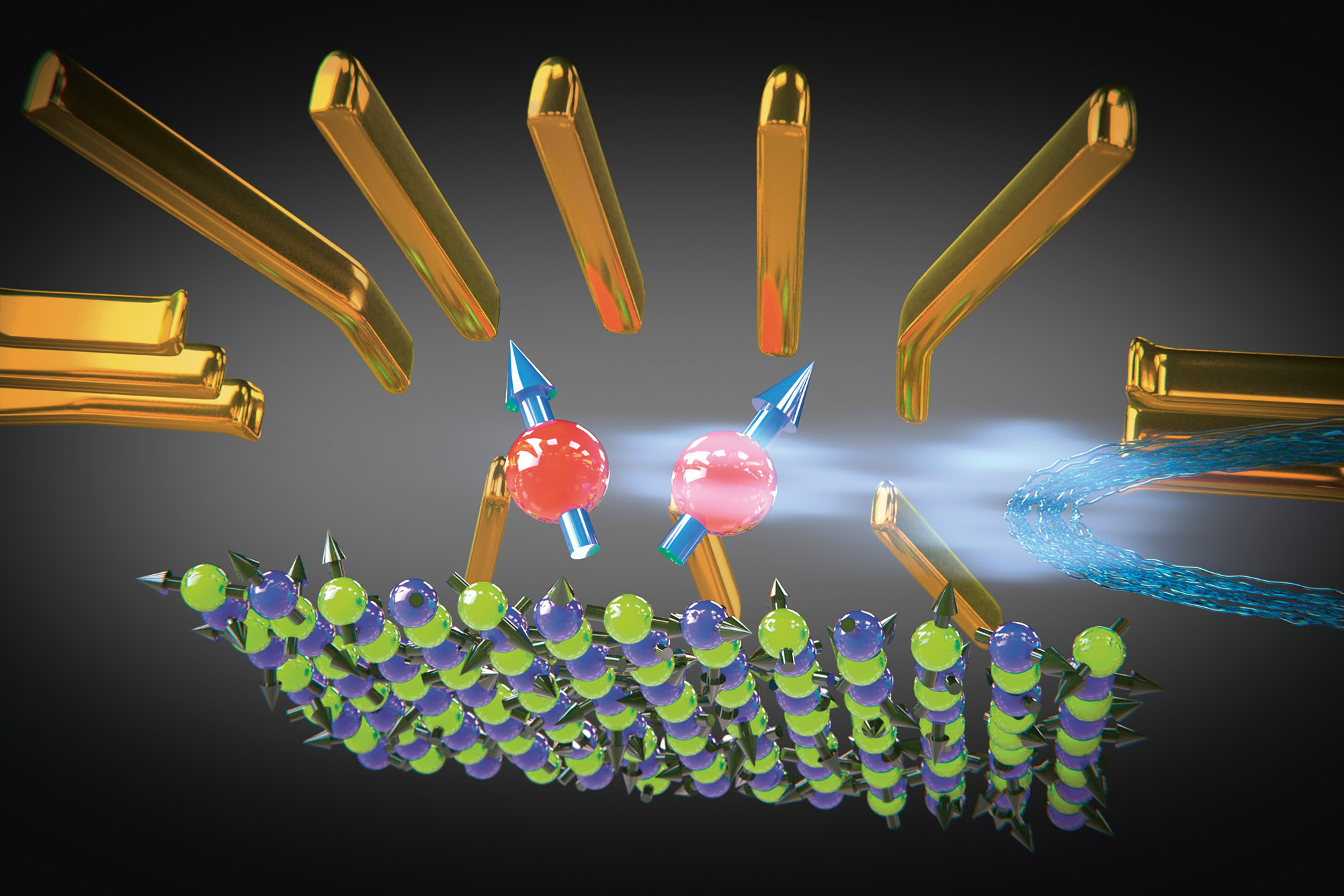

In der Quantenphysik sind Dinge möglich, die unserem Verständnis von Realität widersprechen. So können zum Beispiel Objekte an verschiedenen Orten gleichzeitig sein (Superposition). Oder ein Objekt verändert seinen Zustand, wenn wir es beobachten. Diese Gesetze machen sich Forschende zunutze, um damit Supercomputer zu bauen. Die Idee: Statt Transistoren zu verwenden, die nur zwei Zustände haben – nämlich 0 oder 1 –, stellt man einen Prozessor mit sogenannten Quantenbits (Qubits) her. Die Qubits können mehrere Zustände gleichzeitig haben und diese Zustände sind nicht auf 0 oder 1 beschränkt. So könnte ein Quantencomputer viel mehr Leistung bringen als ein herkömmlicher Computer.

In ihrem Aufsatz von 1998 erklären Loss und David DiVincenzo, wie ein Qubit als Rechen- und Speichereinheit gebaut werden könnte. Sie wollen den Eigendrehimpuls (Spin) eines Elektrons dazu nutzen. Der Spin produziert ein Magnetfeld, das nach oben oder nach unten zeigen kann. Das Qubit kann sich für eine bestimmte Zeit (Kohärenzzeit) in einem Zwischenzustand aus 0 und 1 befinden. Um damit analog zu einem Bit in herkömmlichen Computern zu rechnen, muss sich der Zustand der Qubits erstens zuverlässig bestimmen und zweitens schnell umschalten lassen.

Damit das geht, muss der Spin in eine Richtung gehalten werden können. Basler Forschern gelang es kürzlich, den Spin für 57 Sekunden in eine Richtung zu halten – das ist Weltrekord, aber doch nur eine Zwischenetappe in der Entwicklung von Quantencomputern.

Denn ein Qubit macht noch lange keinen Quantencomputer. Dafür sind etwa 1 Milliarde Qubits auf engem Raum nötig – ein Problem, das noch nicht gelöst ist. Daneben gibt es weitere Probleme: Zum Beispiel, dass Qubits anders als Bits einzeln angesteuert werden müssen und dass sich ihr Zustand unkontrolliert ändert, was man ständig korrigieren muss.

Wenn man eine These schreibt, wisse man häufig nicht, ob sie einschlägt oder im Nichts versandet, erzählt Loss: «Bei diesem Artikel war es anders. Wir wussten, dass wir damit unserer Zeit voraus waren.» Während die meisten Physiker noch damit beschäftigt waren, die Quantenmechanik besser zu verstehen und verschiedene Anwendungen zu erforschen, fragte sich Loss Ende der 1990er-Jahre, wie sich ein Quantencomputer konkret umsetzen liesse.

Der bahnbrechende Ansatz, den er entwickelte, fand aber vorerst kein Echo. Als er und sein Kollege den Aufsatz beim «Science»-Magazin einreichten, kam zurück: «Das interessiert uns nicht.» Auch andere Fachmagazine lehnten den Artikel ab, bis er schliesslich in der «Physical Review» erschien. Heute ist dieser Artikel der meistzitierte Aufsatz auf dem Gebiet der Quantencomputer.

Auf Daniel Loss‘ Fachgebiet kann man den Erfolg nicht planen: «Vieles kommt unvorhergesehen.»

Nicht alles, worüber der 59-jährige Physiker nachdenkt, wird zum Erfolg. Manches wird widerlegt, anderes nicht gross zur Kenntnis genommen. «Irgendwann sagst du: ist halt so. Ich mach einfach mein Zeug, weil ich Spass daran habe.» Auf seinem Gebiet könne man den Erfolg nicht planen. «Vieles kommt unvorhergesehen.»

Der Erfolg komme sowieso nur dann, wenn man Freude hat an dem, was man macht: «Es ist wie beim Maler. Der malt, weil er malen will, und nicht, weil er seine Bilder verkaufen will. Diejenigen, die nur verkaufen wollen, haben selten Erfolg.»

Andere Physiker beschäftigen sich mit Fragen wie: Was ist der Ursprung unseres Universums? Loss hingegen hat ein konkretes Ziel vor Augen: den Quantencomputer, der nach den Gesetzen der Quantenphysik funktioniert und vielleicht 100 Millionen Mal schneller sein wird als ein herkömmlicher Rechner.

Quantencomputer könnten dereinst vieles in Bewegung bringen. Wenn es einmal so schnelle Computer gibt, sind alle Verschlüsselungen der heutigen Welt in Sekundenbruchteilen geknackt, Physiker und Forscher könnten mithilfe der Supercomputer Aufgaben lösen, für die heutige Computer Tausende Jahre rechnen. Welche Auswirkungen das auf unseren Alltag hat, ist nicht absehbar – aber die Folgen werden wohl enorm sein.

Um Missbräuche macht sich Loss wenig Sorgen: «Jede Erfindung kann auch negative Folgen haben – das auszuschliessen wäre naiv. Aber es ist ja nicht so, dass wir hier an einer Bombe basteln, die nur der Zerstörung dient.» Im Gegenteil: Es gehe darum, Anwendungen zu finden, die Positives für die Gesellschaft bringen würden.

Geld vom US-Geheimdienst

Einmal sei er vom US-Geheimdienst NSA für ein Forschungsprojekt angefragt worden, erzählt Loss. «Die haben mir viel Geld angeboten, aber ich habe es abgelehnt. Die akademische Freiheit wäre damit eingeschränkt gewesen, weil wir nicht alles hätten publizieren dürfen. Daran habe ich kein Interesse.»

Bei einem Projekt einer Forschungsabteilung des US-Geheimdiensts IARPA hat Loss hingegen mitgemacht und zwar in einem internationalem Konsortium, das von der Harvard University geleitet wurde. «Dort hatten wir keine Einschränkungen beim Publizieren. Also haben wir das Geld angenommen.» Aber das sei jetzt passé. Heute erhält er Drittmittel ausschliesslich vom Schweizerischen Nationalfonds und der EU.

Keine bessere Alternative

Für den Physiker ist klar: Quantencomputer werden eines Tages realisiert werden. «Es ist nicht wie bei Autos oder Flugzeugen, wo es immer neue, bessere Alternativen gibt. Beim Quantencomputer gibt es keine bessere Alternative. Und der potenzielle Anwendungsbereich wächst täglich, sei es in der Physik, Computer Science, Chemie, Biologie oder Big Data.»

Auch Pharmaunternehmen denken über Software für Quantencomputer nach, weiss Loss. Denn wenn die Superrechner einmal da sind, wollen alle bereit sein, sie auch optimal nutzen zu können. In der Pharma wäre das zum Beispiel die schnellere Entwicklung von neuen Medikamenten dank Quantensimulationen.

Loss sieht es auch als Notwendigkeit, die Leute bereits heute an den Universitäten in diese Richtung auszubilden. «Die Gesellschaft muss sich überlegen, ob und wie sie sich auf diesen Wandel vorbereiten will.»

Gegen Reisen gesträubt

Bei seiner Forschung müsse er sehr aktiv bleiben, sagt Loss. «Das Feld bewegt sich immens schnell.» Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, reist der Physiker um die Welt. Gerade war Loss auf einer Konferenz in Tokio und nahm an zwei Workshops in Sydney teil. «Ich gehe zwar nur an Konferenzen, wo ich als Sprecher eingeladen werde, aber es ist einfach zu viel und ich kann nicht alle Einladungen annehmen.»

Das Reisen mache ihm jetzt nicht mehr so viel aus, früher habe er sich oft überwinden müssen, denn das Reisen unterbreche die Forschungsarbeit und sei oft sehr strapaziös, auch wegen der Zeitverschiebungen und des dichten Konferenzprogramms.

Die internationale Vernetzung sei aber enorm wichtig, um sich auszutauschen und seine Arbeit unter Fachkollegen bekannt zu machen. Genauso wichtig sei der Austausch mit den experimentellen Physikern, sagt Loss, sowohl weltweit wie auch in Basel selber.

Manche Thesen von Loss lassen sich erst nach Jahrzehnten testen, weil es davor die Geräte dafür noch gar nicht gibt.

Im Untergeschoss des Physikinstituts stehen die Apparate, die das wiedergeben sollen, was sich Loss im dritten Stock mit mathematischen Formeln ausdenkt.

«Manchmal gehen wir mit einer These zu den Experimentalisten und fragen: Könnt ihr das messen? Und umgekehrt kommen die Experimentalisten zu uns und fragen: Ich hab hier ein paar Zahlen – könnt ihr die erklären?» Nicht selten findet Loss dann nach langem Rechnen heraus, dass sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat. Und dann fängt alles wieder von vorne an.

In manchen Fällen müssen die Experimentalisten auf eine Anfrage von Loss antworten: Das können wir nicht messen, dazu fehlen uns die Geräte. So kommt es oft vor, dass Vorhersagen der Theoretiker erst nach vielen Jahren oder gar Jahrzehnten umgesetzt und getestet werden können. Wenn dann solche Vorhersagen tatsächlich bestätigt werden, sei das der grösste Erfolg, den es für die theoretische Physik gebe, sagt Loss.

Millionenteure Geräte versus Wandtafel und Kreide

Experimentelle Physik ist teuer – vor allem auf dem Gebiet des Quantencomputers, wo alles extrem klein, schnell und bei tiefsten Temperaturen geschehen muss. Einfache Gerätschaften kosten schnell viele Millionen Franken. Einige muss das Institut auch selbst bauen, weil man sie gar nicht kaufen kann. Die Professoren müssen dann entscheiden: Lohnt sich das Experiment, oder forschen wir in eine andere Richtung?

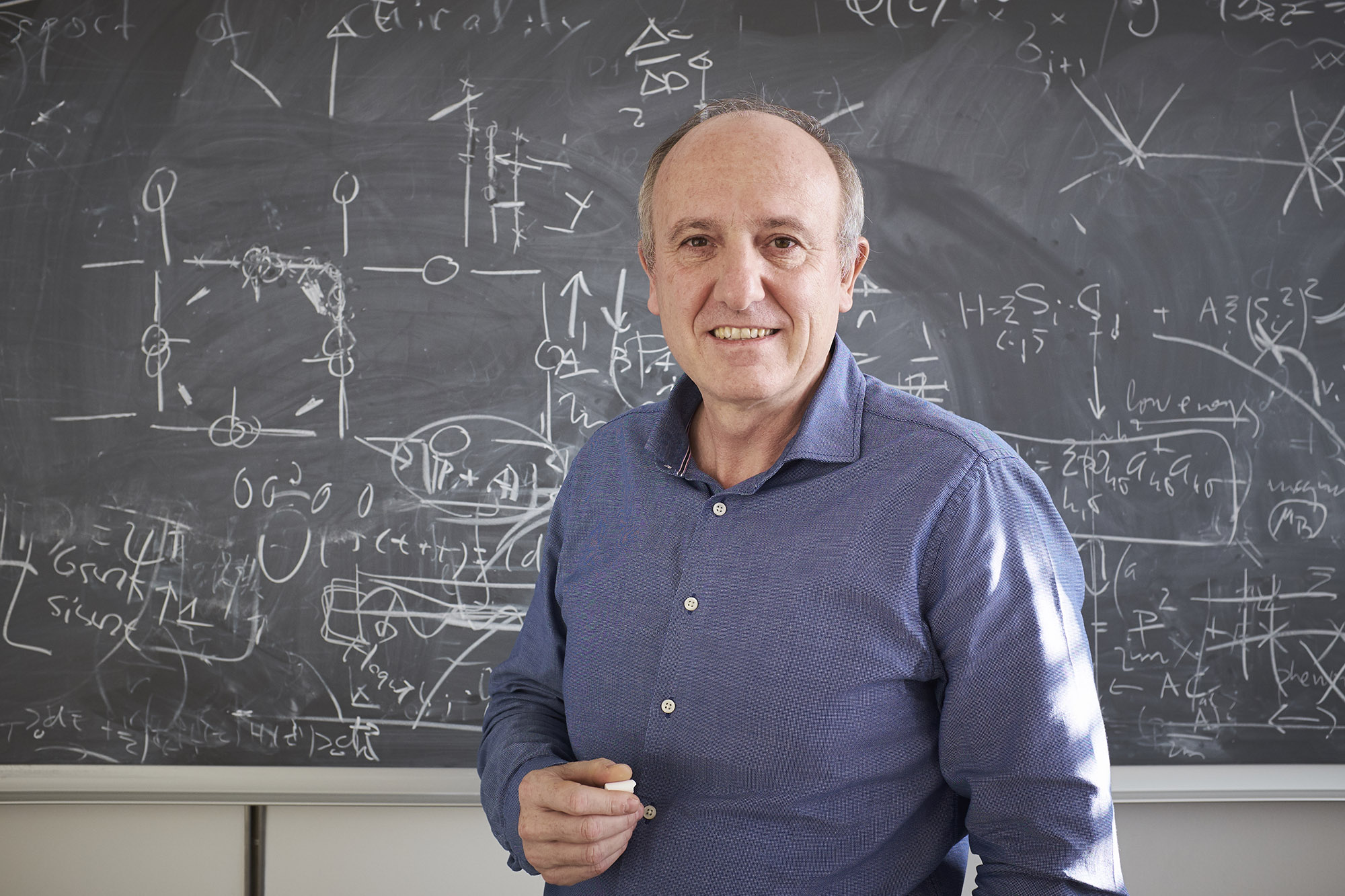

Für den Theorie-Lehrstuhl von Loss sind die Kosten weniger hoch. Im besten Fall stellt sich der Professor mit einem Doktoranden an die Wandtafel und löst ein physikalisches Problem mit einem Stück Kreide in der Hand. Am Computer lassen sich die komplexen Aufgaben kaum lösen. Entweder das Problem lässt sich nicht so einfach in Computersprache übersetzen, oder der Computer braucht eine halbe Ewigkeit für die Lösung.

Das Schöne an seinem Job sei, «ein Problem zu lösen, eine neue Frage zu finden, die vorher noch niemand formulierte – das gibt mir eine gewisse Befriedigung». Er sei auch sehr stolz auf sein Team und seinen Arbeitsort, das mittlerweile die besten Talente weltweit anziehe. Das sei nicht nur einzigartig in der Schweiz, sondern mache Basel zu einem Zentrum in Quantencomputing mit weltweiter Ausstrahlung.